| Titel: | Auszug einer Notiz des Hrn. Poncelet über die Werkstätte des Arsenales des Ingenieur-Corps zu Metz, und vorzüglich über eine von Hrn. Ségard, Guide du genie, erfundene Vorrichtung zur Verfertigung der Radfelgen. |

| Fundstelle: | Band 15, Jahrgang 1824, Nr. III., S. 9 |

| Download: | XML |

III.

Auszug einer Notiz des Hrn. Poncelet über die Werkstätte

des Arsenales des Ingenieur-Corps zu Metz, und vorzüglich über

eine von Hrn. Ségard, Guide du genie, erfundene

Vorrichtung zur Verfertigung der Radfelgen.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement

pour l'industrie nationale. N. 237. S. 68.

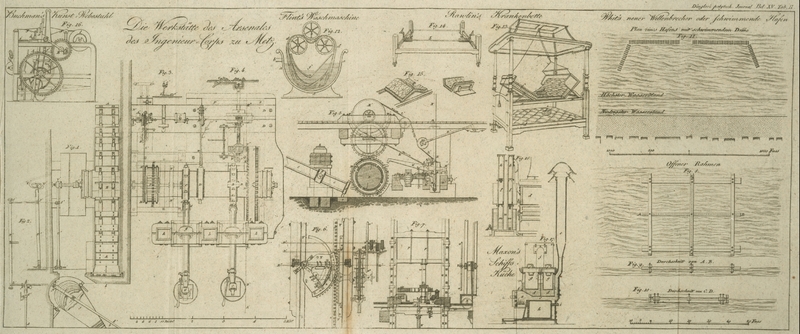

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Poncelet über die Werkstätte des Arsenales des Ingenieur-Korps zu

Mez.

Diese Werkstaͤtte enthaͤlt nebst der

Saͤgemaschine auch die Haͤmmer, die Blasebaͤlge, eine Drehbank

fuͤr die Naben, eine Schleifmuͤhle eine Blechschere, eine Vorrichtung

zum Eingreifen und Ausheben des Triebstokes der Saͤge und eine andere

Vorrichtung zum Aufheben des Schuzbrettes des oberen Stokwerkes des

Gebaͤudes, in welchem sich die Saͤge zum Gerade und Krummsaͤgen

befindet.

Da man aͤhnliche Ein- und Vorrichtungen auch anderswo mit Vortheile anwenden

kann, so scheint eine Beschreibung derselben die Aufmerksamkeit des Publicums zu

verdienen.

Beschreibung der Haͤmmer.

Fig. 1. Tab.

II. stellt alle zu ebener Erde in dieser Werkstaͤtte befindliche

Vorrichtungen im Grundrisse dar, und Fig. 5 ist ein senkrechter

Durchschnitt nach der gebrochenen Linie, A'' B'' C'' D'' E''

F'' G'' H'', dieses Grundrisses, wodurch ein Theil derselben

Gegenstaͤnde theils im Durchschnitte theils im Aufrisse dargestellt wird. A ist ein unterschlaͤchtiges Wasserrad mit 30

Fluͤgeln; dasselbe bewegt sich in einem gewoͤhnlichen Laufe, und ist

mit zwei Eimern mit Klappen versehen, welche das Wasser in eine oberhalb angebrachte

Traufrinne gießen, aus welcher dasselbe in einen neben den Haͤmmern befindlichen Trog fließt,

woraus die Schmiede und die Schleiferei versorgt wird.

Dieses Rad theilt seine Bewegung dem Wellbaume der Haͤmmer, BB, mit, der drei Guͤrtel aus Gußeisen, C, D, E traͤgt, wovon der erste mit 6, der zweite

mit 12, der dritte mit 18, hervorstehenden eisernen Daͤumlingen versehen ist,

welche die Haͤmmer F, G, und die Schere R'R' in

Bewegung sezen.

Der Hammer F wiegt 168 Kilogramme, ohne Stiel cc. Dieser Stiel ist an seinem Ende, in der

Naͤhe der Daͤumlinge, mit einem eisernen Bande, d, versehen, auf welchem ein staͤhlerner Knopf zur Aufnahme des

Drukes der Daͤumlinge angebracht ist, und der sich unten in einem andern,

gleichfalls staͤhlernen Knopf endet, der auf ein Stuͤk Gußeisen

aufschlaͤgt, welches auf einem Stuͤke Holz angebracht ist, und dem

Hammer als Feder oder Zuruͤkschneller dient. Der Stiel c, bewegt sich auf zwei Zapfen ff, die

in einem gegossenen Halbsbande, g befestigt sind,

welches denselben umfaͤngt, und in denselben eingelassen ist. Diese Zapfen

stuͤzen sich kraͤftig gegen zwei Stuͤke Gußeisen oder zwei

Pfannen, welche von drei Seiten mittelst hoͤlzerner Keilen gegen die Doken,

hh, und ihre Systeme aus verbolzten

Baͤndern gehalten werden. Man entzieht den Hammer, nach Belieben, der

Einwirkung der Daͤumlinge mittelst des Systemes, ikl, welches 1tens aus einem verticalen Hebel besteht, l, der sich frei in einer auf dem Boden befestigten

Pfanne dreht, und dessen oberer Theil einen Elbogen hat, der unter dem Stiele des

Hammers eingreift. 2tens aus einem horizontalen Hebel, ik, der sich um den Bolzen k dreht, welcher an

dem Bloke des Ambosses befestigt ist, und mit seinem Ende frei den verticalen Hebel

l umfaßt, wodurch dieser dem Stiele c, naͤher gebracht, oder von demselben entfernt

werden kann. Die Buchstaben, éé, der

1ten und 5ten Figur erklaͤren ein aͤhnliches auf die Schere, R'R', angewendetes System noch deutlicher, wovon unten

ausfuͤhrlicher die Rede seyn wird.

Der Hammer G unterscheidet sich von dem vorigen nur

dadurch, daß er 70 Kilogramme wiegt, und aus geschlagenem Eisen, statt aus Gußeisen

besteht. Er dient zum Schmieden der Schaufeln und der Eisenbleche, waͤhrend

der vorige zum Schmieden mehr oder minder starker Eisenstangen aus dem alten Stabeisen (fers riblons) gebraucht wird.

Der große Wellbaum der Haͤmmer, BB,

traͤgt noch außer den drei Guͤrteln CDE, zwei Raͤder, HH, II, welche die Bewegung desselben der Drehbank

fuͤr die Naben und der Saͤge mittheilen, wie wir weiter unten

erklaͤren werden. Dieser Wellbaum wiegt, mit allem, was er traͤgt,

zwischen 6 und 7,000 Kilogramme, und ungeachtet dieses ungeheuren Gewichtes bemerkt

man noch deutliche Stoͤße von den Haͤmmern an ihm. Man hat daher in

England sehr Recht, wenn man das Wasserrad zuweilen aus Gußeisen verfertigt, und an

dem andern Ende des Wellbaumes ein Flugrad aus demselben Metalle und von großer

Staͤrke anbringt, indem man dadurch nicht nur die Stoͤße vermindert

und die Bewegung mehr gleichfoͤrmig macht, sondern auch noch einen

bedeutenden Verlust der Triebkraft erspart.

Der Hammer F kann in 200 Tagsschichten, jede zu 10

Stunden, 9,500 Kilogramme altes Stabeisen (fers riblons)

in Stangen von jeder Dimension verwandeln, und ungefaͤhr 7,600 Kilogramme

neues Eisen erzeugen: das Uebrige wird naͤmlich Abfall. Hierbei muß man noch

bemerken, daß die Haͤlfte der Zeit durch das Hizen verloren geht, und daß man

noch ein Mahl so viel Eisen erzeugen koͤnnte, wenn man den Hammer immer gehen

ließe, wie dieß gewoͤhnlich geschieht.

Maschine, um das Holz in gerade Stuͤke zu

saͤgen.

Die Saͤge, auf welcher das Holz in gerade Stuͤke zerschnitten wird,

wird von dem Rade II, Fig. 1 und 5, welches auf dem

Wellbaume, BB, aufgezogen ist, in Bewegung gesezt.

Dieses Rad hat 56 Zaͤhne oder hoͤlzerne Randstaͤbe und greift

in den Triebstok, k, ein, welcher aus Gußeisen

verfertigt ist und 13 Spindeln hat. Dieser Triebstok oder Drilling ist auf einer

eisernen Achse, L, aufgezogen, die auf zwei doppelten

kupfernen Kissen oder Buͤchsen, m, aus zwei

Stuͤken ruht, welche mit eisernen Huͤten, p, bedekt sind, die von Bolzen mit doppelten Schrauben fest angezogen

werden. Diese eiserne Achse ist an ihrem Ende, M,

gekruͤmmt, so daß sie eine Kurbel von 32 Centimeter im Halbmesser bildet, an

welcher die hoͤlzerne Muschel, N, angebracht ist,

die das Gestell der Saͤge in Bewegung sezt. Diese Muschel traͤgt an

ihrem unteren Theile eine kupferne Buͤchse, die aus zwei Stuͤken

besteht, durch mit Huͤten versehene Zaͤume festgehalten wird, und den

Bolzen der Kurbel aufnimmt.

Urspruͤnglich hatte die Kurbel, M, zwei Arme, und

die Achse L des Drillinges verlaͤngerte sich bei

O, Fig. 1 um einen

gewoͤhnlichen Schleifstein aufzunehmen, PP,

der der Saͤge als Flugrad dienen koͤnnte, wie auch jezt eines daran

ist: allein man hat diese Vorrichtung aus besonderen Ursachen aufgegeben.

Die Muschel N hat an ihrem unteren Ende, Fig. 6 und 7, ein eisernes Auge,

welches durch zwei verbolzte Baͤnder daran befestigt ist, und einen Knopf an

den unteren Querbalken des Rahmens QQ, der die

Saͤge aufnimmt. Dieser Rahmen bewegt sich in dem Falze zweier gefalzten

Pfosten, RR, welche mit hervorstehenden

hoͤlzernen Schuͤsseln versehen sind um die Pfosten des Rahmes zu

halten. Die abwechselnde Bewegung der Saͤge wird mittelst eines, mit einem

Gewinde versehenen Hebels, nn, einer kleinen

hoͤlzernen horizontalen Achse mitgetheilt, die in der Zeichnung nicht

dargestellt werden konnte.

Diese Welle, die unter dem Boden der Saͤge vor und parallel mit dem Rahmen,

QQ, angebracht ist, traͤgt an ihrem

anderen Ende eine eiserne Stange, welche mit Loͤchern zur Aufnahme eines

kleinen Bolzens versehen ist, auf welchem das untere Ende des Stieles des Geisfußes,

oo, Fig. 6, ruht. Dieser

Geisfuß treibt ein Schiebrad, S, welches mit 360

Zaͤhnen versehen, und auf einer horizontalen Achse TT, aufgezogen ist, die einen Drilling, UU, von acht hoͤlzernen Spindeln

traͤgt. Dieser Drilling greift in einen horizontalen Zahnstok, rr, ein, welcher auf einem Schwungbaume des

Schlittens, VV, aufgezogen ist, auf welchen man

das zu zersaͤgende Holz legt: auf diese Weise ruͤkt der Schlitten

immer gegen die Saͤge vor. Um denselben zuruͤkzufuͤhren,

nachdem das Stuͤk Holz seiner ganzen Laͤnge nach durchsaͤgt

ist, hebt man den Geisfuß, oo, sammt dem darunter

befindlichen Sperrkegel, und der Arbeiter dreht die horizontale Achse, TT, mittelst der an den Seiten des Rades S, befindlichen Zapfen.

Diese vom Wasser getriebene Saͤge, die mit allem Zugehoͤre

ungefaͤhr 170 Kilogramme wiegt, kann im Durchschnitte in 10 Stunden

50–60 □ Meter gesaͤgte Flaͤche Eichenholz liefern, wo

die Zeit mit eingerechnet ist, waͤhrend welcher die Saͤge ruhig steht,

und man die gesaͤgten Stuͤke aufschlichtet. Sechs Menschen

wuͤrden waͤhrend 10 Stunden kaum ebensoviel Arbeit liefern. Ihre

Wirkung kommt 190 Kilogrammen gleich, die in Einer Secunde 1 Meter durchlaufen, und

die man hier am Ende der Halbmesser des hydraulischen Rades angebracht denkt.

Maschine zum Saͤgen der Felgen der

Raͤder.

Um kreisfoͤrmig zu saͤgen, beseitiget man das gewoͤhnliche

Saͤgeblatt mit Ausnahme des unteren Buͤgels t, Fig.

6 und 7, und bringt zwischen den Pfosten QQ

dieser Saͤge den kreisfoͤrmigen Sector, XYZ, an, der in seinem Mittelpuncte sich auf einem Zapfen U dreht, welcher auf der eisernen Unterlage befestigt

ist, die auf einer Seite auf einem der Falze des Schlittens, auf der anderen auf dem

Boden der Saͤgemuͤhle eingebolzt ist. Diese Unterlage muß, den

Schwingbaum des Wagens so umfassen, daß die Bewegung desselben dadurch nicht

gehindert wird. Der Zapfen, u, um welchen der

kreisfoͤrmige Sector sich dreht, muß genau in der Ebene des Rahmens der

Saͤge, QQ, neben einem der Pfosten

eingestekt seyn.

Der Sector XYZ ist inwendig ausgeschweift und

besteht aus zwei hoͤlzernen Armen, X, Y, deren

innere Flaͤche nach der Richtung der Halbmesser laͤuft, und die sich

gegen den Mittelpunct mittelst eines hoͤlzernen Keiles vereinigen, der durch

Zapfen und Ausschnitte zusammengehalten wird; zwei duͤnne Eisenplatten

verbinden dieses Gefuͤge oben und unten in der Naͤhe des Zapfens u. An dem diesem Zapfen gegenuͤber stehenden Ende

endet der Sector sich in ein gekruͤmmtes Holzstuͤk Z, welches mit den Armen X,

Y verbunden und außen mit Zaͤhnen versehen ist, welche in die

Zaͤhne des Zahnstokes; WW, eingreifen,

welcher sich auf einem Schwingbaume, VV, des

geraden Schlittens befindet, und folglich seine fortschreitende Bewegung dem

kreisfoͤrmigen Sector mittheilt. Zwei hoͤlzerne Stuͤzen xx, die an den Enden unter dem krummen

Stuͤke des Sectors befestigt sind, dienen zur Aufnahme zweier eisernen

Geschiebe, auf welchen

der Sector ruht. Ein duͤnnes Eisenband ist auf dem Boden der

Saͤgemuͤhle angenagelt, um das Rollen der Geschiebe xx, zu erleichtern.

Nachdem der kreisfoͤrmige Schlitten auf diese Weise vorgerichtet wurde,

laͤßt man den Querbalken, y, des Rahmes der

Saͤge um eine beliebige Weite herab, indem man denselben in dem an den

Pfosten, QQ, angebrachten Falze schiebt. Auf dem

unteren Querbalken des Rahmes bringt man ein hoͤlzernes Winkelmaß, QZ, an, dessen horizontaler Schenkel, Z, unter dem Buͤgel der Saͤge, t, durchlaͤuft. An dem Ende dieses Armes und an

dem mittleren Querbalken, y, befestigt man die

Buͤgel zweier neuen paralellen Saͤgeblaͤtter, ww, welche zum Saͤgen, der Felgen der

Raͤder bestimmt sind; diese Blaͤtter muͤssen den

ausgeschweiften Theil des kreisfoͤrmigen Wagens durchlaufen.

Das Winkelmaß QZ, welches einer Seits auf dem

unteren Querbalken des Rahmens, QQ, stuͤzt,

anderer Seits auf dem Buͤgel, t, bildet eine Art

von Hebel, welche die beiden Blaͤtter der Saͤge nach Belieben spannen

laͤßt, was mittelst der Bolzen pp,

geschieht, die man an der Stelle der kleinen Bolzen der gewoͤhnlichen

Saͤge anwendet.

An den beiden Armen des Sectors, XY, hat man

uͤbrigens noch Paare concentrischer Kerben angebracht, die von einem Arme

gegen den andern correspondiren, und zur Aufnahme der beiden

Saͤgeblaͤtter, ww, beim Anfange und

Ende der Bewegung bestimmt sind. Diese Kerben-Paare sind nach der Groͤße der

zu schneidenden Felgen ausgeweitet. Der Blok, aus welchem die Felgen geschnitten

werden muͤssen, wird an seinen Enden auf den beiden Armen des Wagens

befestigt, was nach Art der Schreiner, mittelst zweier Knechte, ss, geschieht. Diese Vorrichtung ist, wie man

sieht, sehr einfach; die abwechselnde Bewegung des Rahmens, QQ, theilt sich dem geraden Schlitten, VV, mit, und von diesem aus, mittelst des

Zahnstokes WW, dem krummen Schlitten XYZ, der regelmaͤßig gegen die

Saͤgen ww, fortschreitet, in dem Maße als

der Blok zerschnitten wird. Dieser Blok kann uͤbrigens mehrere Felgen in

seiner Breite halten, und wenigstens zwei in seiner Laͤnge, ohne daß das

Saͤgen dadurch erschwert wird. Es versteht sich uͤbrigens, daß die

Felgen vorlaͤufig auf dem Bloke vertheilt und gezeichnet werden.

Es waͤre uͤberfluͤßig, sich in ein weiteres Detail uͤber

diesen Mechanismus einzulassen, wir wollen nur beifuͤgen, daß die

Saͤgeblaͤtter, ww, aus gegossenem

Stahle ungefaͤhr 1 Meter lang, 5 Centimeter breit, und 3 Millimeter dik sind;

daß sie nur 11 Centimeter aus einander stehen, nach der Breite der Felgen

naͤmlich die man in den Arsenalen braucht, daß man sie aber nach Belieben um

vieles weiter von einander stellen kann, indem man naͤmlich entweder ein

Blatt der Saͤge dem Zaume t in der Mitte des

unteren Querbalkens des Rahmens hinlaͤnglich naͤhert, oder diesen Zaum

gaͤnzlich weglaͤßt, und durch zwei kleine auf beiden Seiten in der

Mitte des Rahmens befestigte Buͤgel ersezt.

Was den groͤßten Durchmesser betrifft, welchen man den zu saͤgenden

krummen Stuͤken geben kann, so haͤngt dieser von der Breite des

Schlittens der geraden Saͤge ab: diese darf nie weniger als 1,3 Meter

betragen, wenn man Stuͤke von 0,65 im Gevierte saͤgen will, wie es

hier der Fall ist. Indessen gibt man doch den großen Felgen, nach Arsenal-Gebrauche,

nur 1,9 Meter im Durchmesser; es ist aber leicht denselben zu vergroͤßern,

wenn man den arbeitenden Zapfen, u, dem Pfosten der

Saͤge naͤhert, und statt der Ferse des Sectors, xz, welche aus Holz ist, ein hervorstehendes Auge

aus Eisen nimmt, welches mit den Armen des Sectors fest verbunden ist. Man

wuͤrde auch noch von Seite der Kruͤmmung, z, gewinnen, wenn man die Stuͤzen, xx, der kleinen Rollen, die von Holz sind, durch eiserne ersezte. Man kann

noch uͤberdieß auf dem großen Schlitten der Saͤge eine Buͤhne

befestigen, auf welcher die Geschiebe des kreisfoͤrmigen Schlittens rollen

koͤnnen. Auf diese Weise wuͤrde man beinahe den ganzen Raum gewinnen,

der zwischen dem einen Pfosten des Rahmes QQ, und

dem Zahnstoke, rr, des großen Schlittens gelegen

ist. Man koͤnnte auf diese Weise Felgen schneiden, deren aͤußerer

Durchmesser vont 0,8 Meter bis 2,10 Meter betragen koͤnnte. Was die

Laͤnge des Umfanges der Felgen betrifft, so kann derselbe ohne alle

Unbequemlichkeit bis auf ein Drittel des ganzen Umfanges gebracht werden, wenn man

die Arme des Sectors, xy, hinlaͤnglich weit

oͤffnet, und

ein oder ein Paar Geschiebe mehr unter die Krumme, z,

legt, die denselben schließt.

Die Resultate dieser Vorrichtung zum Schneiden der Felgen sind folgende: Das Holz,

welches geschnitten wurde, war, gruͤnes und troknes Ulmen-Kernholz. Die

Felgen, die daraus geschnitten wurden, hatten im Durchschnitte 80 Centimeter der

Laͤnge nach am Umfange, und ungefaͤhr 11 Centimeter Dike. Wenn das

Holz noch gruͤn war, brauchte man zwei bis drei Minuten zu dem Schneiden

einer Felge, und wenn es ausgetroknet war, drei bis vier. Zwei bis drei Minuten

waren noͤthig um das Holz aufzuschlichten, das Schuzbrett aufzuziehen etc.

Man schnitt also in einer 10 stuͤndigen Tagsschicht ungefaͤhr 90

Felgen aus trokenem und 120 Felgen aus gruͤnem Ulmenholze, hierzu

wuͤrde man 5 Holzschneider brauchen, wenn mit dem Arme geschnitten

wuͤrde.

Wie das Schuzbrett aufgezogen und niedergelassen, und der

Drilling der Saͤgemuͤhle im Umlauf gesezt und gestellt wird.

Da die Saͤgemuͤhle sich im zweiten Stoke des Gebaͤudes befindet,

und es sehr unbequem seyn wuͤrde jedes Mahl hinabzulaufen und das Schuzbrett

zu ebener Erde aufzuziehen oder niederzulassen, so hat Hrn. Segard neben dem gefalzten Pfosten der Saͤge einen Wellbaum, Y'Z', angebracht (Fig. 6 u. 7), der mit vier Armen,

v', v', versehen ist, mittelst welcher derselbe

gedreht werden kann, und um welchen sich, nach und nach, ein Seil ohne Ende t't', u'u', welches mittelst eines Systemes von

fuͤnf Rollen mit dem Hebel des Schuzbrettes in Verbindung steht, aufwindet.

X'X', sind zwei dieser Rollen, welche unter dem

Wellbaume befestigt sind, und die beiden Seile t't',

u'u', parallel mit dem Boden bis zur gegenuͤberstehen den Wand

zuruͤkschiken, wo das Schuzbrett sich mit den zwei Rollen befindet, die den

vorigen aͤhnlich und mit denselben parallel sind. Die Seile t't', u'u', steigen dann senkrecht laͤngs dieser

Mauer hinab, und laufen uͤber die fuͤnfte Rolle, die nahe an der Erde

befestigt ist. Das Ende des Hebels des Schuzbrettes ist an einem dieser Seile

befestigt, und kann durch den Wellbaum, Y'Z', in

Thaͤtigkeit gesezt werden, der sich in dem oberen Stokwerke der

Saͤgemuͤhle befindet.

Die Vorrichtung, um den Drilling der Saͤgemuͤhle k in Fig.

1, 4, 5,

zu stellen und in Thaͤtigkeit zu sezen, hat Hr. Segard auf folgende Weise getroffen. Die kupfernen Kissen oder Lager, m, durch welche die Achse L

dieses Drillings laͤuft, gleiten auf ihren eisernen Platten, s', welche mit erhabenen Raͤndern versehen sind,

um diese Kissen zu leiten. Die Bewegung geschieht mittelst der Zahnstoͤke,

v'v, an deren einem Ende sich eine Gabel befindet,

die die Achse L umfaßt, waͤhrend an dem anderen

Ende ein Zahnwerk angebracht ist, welches in den Triebstok des Wellbaumes q'q', eingreift, der auf den Lagern (longrines) befestigt ist, auf welchen die Kissen sich

befinden. Schluͤssel oder eiserne Keile, oo, dienen zur Befestigung der Kissen, und sichern den Wellbaum vor den

Stoͤßen, welche die Kurbel der Saͤge erzeugt, wenn der Drilling K dem Rade II nahe

kommt. Diese Schluͤssel haben einen Knopf und greifen in die Ausschnitte ein,

welche entweder in den Platten s', Uͤber welche

die Kissen m gleiten, oder in den Huͤten p' angebracht sind, die sie in dem oberen Theile

enthalten.

Vorrichtung zur Treibung des Blasebalges.

In allen Werkstaͤtten ist die Bewegung des Blasebalges unabhaͤngig von

jener der Haͤmmer, und wird durch ein anderes Getriebe erzeugt; man kann auf

diese Weise die Gewalt des Windes an dem Blasebalge vermehren oder vermindern, was

aͤußerst nothwendig ist. Hier hatte man nur ein einziges Wasserrad, und man

mußte auf ein Mittel sinnen, mittelst desselben Herr uͤber das Spiel des

Blasebalges zu werden.

An dem Ende der Welle der Haͤmmer, BB, gegen

das Wasserrad AA hin, ist mittelst eines Aufsazes,

n', eine eiserne Achse befestigt, welche zwei

hoͤlzerne Daͤumlinge, V'V', traͤgt,

die abwechselnd auf das Ende eines ersten horizontalen Hebels, U', druͤken, der sich an seinem anderen Ende um

den Bolzen m' dreht. Dieser Hebel theilt seine Bewegung

einem anderen oberen Hebel T', mittelst des

Staͤngelchens, l'l', mit, welches sich um den

Bolzen, i' dreht, und mittelst des Staͤngelchens,

R'R', die Bewegung dem unteren Blatte des

Blasebalges I mittheilt. k'k', wird von einem Zapfen g' durchbohrt, und

frei von einer Gabel h' eines oberen Blasebalgziehers,

S'S', umfaßt, welcher sich um einen Haken j' dreht, und an seinem anderen Ende gegen die Schmiede

hin eine herabhaͤngende Kette traͤgt, an welcher der Hammerschmied

oder sein Gehuͤlfe zieht.

Der Zwek dieser lezten Vorrichtung laͤßt sich leicht begreifen. Wenn der

Hammerschmied die Gabel h' mehr oder weniger hebt, die

an dem Ende des Blasebalgziehers S'S' angebracht ist,

und in dieser Absicht einen Ring der Kette in dem Haken einhaͤngt, der an dem

Pfosten der Schmiede angebracht ist, so hindert es dadurch den Zapfen g' unter diese Gabel herabzusteigen, und folglich den

Hebel U' sich bis zu seiner ganzen Hoͤhe zu

erheben; die Daͤumlinge V'V' lassen folglich

diesen Hebel, und daher auch das untere Blatt des Blasebalges, einen weit

kuͤrzeren Weg durchlaufen, wodurch auch der Wind vermindert wird. Wenn der

Zapfen g' in seiner ganzen Hoͤhe gehoben wird,

wird der Hebel U' hinlaͤnglich tief gesenkt, um

der Wirkung der Daͤumlinge V'V' zu entgehen, so

daß dann die Bewegung des Blasebalges gaͤnzlich aufhoͤrt. Auf

entgegengesezte Weise erhaͤlt aber der Blasebalg mehr oder minder freies

Spiel. Es ist offenbar, daß mit dieser Vorrichtung keine Unbequemlichkeit verbunden

ist, und daß sie ihren Zwek vollkommen erreicht.

Beschreibung der Schere und der Drehebank der Naben.

Die auf Fig. 1

und 5

dargestellte Schere besteht 1tens aus einem starken Hebel R'R', aus geschlagenem Eisen, der sich um einen Bolzen, f'f', dreht, in dessen Naͤhe er etwas diker ist.

Dieser Hebel hat an einem Ende einen Daumen, der sich gegen die Daͤumlinge

des Guͤrtels, D, stuͤzt, und an dem

anderen Ende eine staͤhlerne Schere, die ein Centimeter dik und 5 Centimeter

breit ist, in dem Hebel in gleicher Richtung und Flaͤche eingelassen, und auf

demselben mittelst zweier Bolzen mit eingesenkten Koͤpfen befestigt ist.

2tens, aus einer gegossenen Stuͤze, Q'Q', die den

Bolzen ff traͤgt, und einem Messer, das dem

Hebel R' gleich ist, aber ruhig liegen bleibt. Diese

Stuͤze, in Form eines T, stuͤzt ihren Kopf

auf die Lager (longrines) D'D', in welchen die Einschnitte zur Aufnahme derselben sich befinden. Der

Schweif dieser Stuͤze kommt in den zwischen den Lagern befindlichen Zwischenraum zu

liegen, so daß er unten vorsteht, und einen starken Schluͤssel oder Keil

bildet, der den Kopf gegen dieselben festhaͤlt. Diese Schere, welche 8

Millimeter dikes Eisen schneidet, darf nur weilenweise sich bewegen; man unterbricht

also ihre Bewegung mittelst eines Hebelssystemes, éé, welches demjenigen aͤhnlich ist, das wir bei

Gelegenheit der Haͤmmer beschrieben haben.

Die Drehebank zum Drehen der Naben ist von den gewoͤhnlichen

Drehebaͤnken nur durch einige Nebenvorrichtungen verschieden, die wir nun

beschreiben wollen.

Sie wird von der Welle der Haͤmmer BB, Fig. 1 und 5, mittelst des

Rades HH mit 36 Zaͤhnen bewegt, welches das

Sternrad P', Fig. 5, dreht, das

dieselbe Anzahl von Zaͤhnen fuͤhrt. Dieses Sternrad ist auf einer

eisernen Achse aufgezogen, welche sich der Laͤnge nach in zwei kupfernen

Buͤchsen schiebt, die sie gegen die Enden hin stuͤzen. Auf diese Weise

kann man dasselbe nach Belieben dem Rade HH

naͤhern, oder von demselben entfernen, und die Bewegung der Drehebank

unterbrechen oder beginnen. Haken, die an der Seite der Stuͤke, welche die

Kissen tragen, angebracht sind, hindern, daß das Rad nicht von selbst nach der

Richtung der Achse gleitet, wenn es von den Zaͤhnen des Rades H hinlaͤnglich entfernt, oder denselben

genaͤhert wurde.

Das Sternrad P' treibt den Drilling O', welcher neun hoͤlzerne Spindeln hat; die

eiserne Achse dieses Drillinges traͤgt auf der einen Seite einen Schleifstein

aus Sandstein, N'N', Fig. 1, zum Schleifen der

schneidenden Werkzeuge. Dieser Schleifstein dreht sich in einem Troge aus

Eichendauben, welche von zwei Schrauben-Reifen, H'H',

zusammen gehalten werden, die sie gegen zwei halbkreisfoͤrmige Aufsazbretter

druͤken, welche sich auf die Durchzugbalken des Bodens des Halbgeschosses

stuͤzen. Der Schleifstein erhaͤlt sein Wasser mittelst eines kleinen

senkrechten Paternosterwerkes, welches dasselbe aus einer in der Schmiede

befindlichen Kufe schoͤpft.

Auf der anderen Seite des Drillinges, O, und auf

derselben Achse befindet sich eine große Rolle M',

welche die Schnur L'L' der Drehbank der Naben, A', B', B', aufnimmt. Um diese Schnur in Spannung zu

halten, hat Hr. Segard vorne und etwas uͤber der Drehdank einen Hebel mit zwei

Armen, K'K', angebracht, der an einem Ende eine Rolle

H' fuͤhrt, welche sich gegen die Schnur H'H' stuͤzt; das andere Ende dieses Hebels ist

mit einer Achse l' verbunden, die sich um ihre

zugerundeten Enden dreht. Die kleine Welle G' dient noch

uͤberdieß zur Vermehrung des durch das Gewicht der Rolle H' und ihrer Achsen erzeugten Drukes, und hindert

zugleich, daß die Rolle nicht zu bedeutende Stoͤße erleidet. In dieser

Hinsicht dreht sich die Welle G' mit Reibung in dem

Balken D', der sie traͤgt.

Wenn man den Schleifstein ohne die Drehebank laufen lassen will, darf man nur den

Hebel K' bis an die Hoͤhe des oberen Bodens

heben, und ihn daselbst mittelst des Drehestokes d,

aufhaͤngen, und dann die Schnur, L'L', von der

großen Rolle M' abnehmen. Da es aber auch noͤthig

ist, den Lauf der Drehebank oͤfters augenbliklich zu unterbrechen, hat Hr.

Segard auf der Achse dieser Drehebank zwei Rollen, E'F''

aufgezogen, von welchen die erstere sich mit sanfter Reibung um die Achse schieben

laͤßt, ohne dieselbe mit sich umzudrehen, die andere aber ein vierekiges Auge

fuͤhrt und sich mit der Achse dreht.

Um die Bewegung der Drehebank zu unterbrechen oder beginnnen zu lassen, darf man nur

die Schnur L'L', um die eine oder um die andere Rolle

schlagen, was mittelst des gabelfoͤrmigen Winkelhakens, a'b'c', Fig. 1, 3, 5, leicht geschieht.

Dieser Winkelhaken traͤgt zwei Spulen c'c',

zwischen welchem die Schnur laͤuft, und dreht sich mit seinem Winkel b auf einem an dem Gestelle der Drehebank D'D' befestigten kleinen Bolzen. Der Arbeiter ergreift

den Griff a', der an einem Arme des Winkelhakens

befestigt ist, und hebt und senkt ihn, je nachdem er will, daß die Drehebank laufen

oder still stehen soll; dadurch zwingt er die Schnur, L'L', abwechselnd von einer Rolle auf die andere uͤber zu gehen,

was ohne Schwierigkeit geschieht, indem die Raͤnder dieser Rolle ziemlich

zugerundet sind, und einen ununterbrochenen Vorsprung bilden. Die Rolle E', welche sich mit sanfter Reibung bewegt, wird in

ihrer senkrechten Lage auf der Achse mittelst einer Feder, x'x', erhalten, die aus mehreren elastischen Plaͤttchen besteht,

welche sich mit ihren

Enden gegen den Umfang der Rolle, und gegen den Mittelpunct an einer kleinen

Scheibe, die sich frei um ihre Achse dreht, stuͤzen, und gegen eine

Verstokung enden, die an eben dieser Achse in einer kleinen Entfernung von der Rolle

E, angebracht ist.

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 1.

Grundriß der Werkstaͤtte uͤberhaupt, zu ebener Erde, mit den

Haͤmmern, dem Blasebalge und seinem Getriebe, dem Raͤderwerke der

Saͤge, der Schere und der Drehebank der Nabe.

Fig. 2. Aufriß

des Mechanismus, durch welchen man die Wirkung des Blasebalges nach Belieben

unterbrechen oder maͤßigen kann.

Fig. 3. Aufriß

des Hebels mit den Spulen, um die Drehebank in Bewegung zu sezen oder in Ruhe zu

stellen.

Fig. 4. Aufriß

des Zahnstokes und der Welle, um in den Drilling der Saͤge einzugreifen und

denselben leer laufen zu lassen.

Fig. 5.

Senkrechter Durchschnitt im Aufrisse nach der punctirten Linie A'', B'', C'', D'', E'', F'', G'', H'', der 1ten Figur,

und eines Theiles der in derselben enthaltenen Gegenstaͤnde.

Fig. 6.

Grundriß des Mechanismus zum Saͤgen in gerader und in krummer Linie, wie auch

der Welle, mittelst welcher man das Schuzbrett oͤffnet und schließt.

Fig. 7.

Senkrechter Durchschnitt nach der Linie K''L'' der 6ten

Figur, dieselben Gegenstaͤnde im Aufrisse darstellend.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in allen Figuren.

AA, Wasserrad, unterschlaͤchtig und mit 30

Fluͤgeln.

BB großer Wellbaum der Haͤmmer.

C, gegossener Guͤrtel des großen Hammers, mit 6

Daͤumlingen besezt.

D, gegossener Guͤrtel der Schere, mit 2

Daͤumlingen.

E, aͤhnlicher Guͤrtel des kleinen Hammers,

mit 18 Daͤumlingen.

F, großer gegossener Hammer von 168 Kilogrammen Schwere,

ohne uͤbriges Zugehoͤr.

G, kleiner Hammer von gegossenem Eisen, 70 Kilogramme

schwer.

HH, Sternrad mit 36 Zaͤhnen, welches der

Drehebank der Naben und dem Schleifsteine die Bewegung des Wellbaumes BB mittheilt.

II, großes Rad mit 56 Zaͤhnen, welches die

Bewegung des Wellbaumes BB der Kurbel der

Saͤge mittheilt.

I, Blasebalg der Schmiede.

K, Drilling aus Gußeisen mit 13 Spindeln, der von dem

Rade II getrieben wird.

L, eiserne Achse des Drillinges K, die an ihrem Ende M gekruͤmmt

ist.

M, Kurbel der Saͤge.

N, Muschel der Saͤge mit einer kupfernen

Buͤchse zur Aufnahme des Bolzens der Kurbel.

OO, aufgegebene Verlaͤngerung der Achse der

Kurbel.

PP, Schleifstein der an der Verlaͤngerung

OO hatte angebracht werden sollen, um der

Saͤge als Flugrad zu dienen.

QQ, Rahmen der Saͤge.

RR, gefalzte Pfosten fuͤr diese Rahmen, mit

Schluͤsseln von Holz, die als Leiter dienen.

S, Sperrad, mit 360 Kerben und 12 Zapfen zur Bedienung

des Schlittens der Saͤge.

TT, hoͤlzerne Welle, unter dem Boden der

Saͤge, auf welcher das Sperrrad S, aufgezogen

ist.

UU, Drilling mit 8 Spindeln, der gleichfalls auf

der Welle aufgezogen ist, und zur Mittheilung der Bewegung des Sternrades S an den Zahnstok r dient,

welcher an dem Schlitten befestigt ist.

VV, Schwingbaͤume des Schlittens, wovon

einer auf dem Zahnstoke r ruht.

WW, Zahnstok auf dem geraden Schlitten der

Saͤge, um den krummen Schlitten XYZ gehen

zu machen, der die Form des Sectors hat, worauf man den zu Felgen zu

saͤgenden Blok legt.

A', B', C', Doken der Drehebank fuͤr die Naben,

die an ihrem unteren Ende, einen großen Zapfen haben, der sich in den Raum zwischen

den Balken, und dem Rahmen D'D' einfuͤgt. Diese

Doken und ihre Zapfen werden von einem starken Bolzen durchschossen, welcher sich in

eine Schraube verlaͤngert.

D'D', sind Balken, welche der Drehebank als Gestell

dienen, der Schere und dem Drillinge der Saͤge.

E', Rolle mit sanfter Reibung, die auf der Achse der

Drehebank der Nabe aufgezogen ist.

F', eine andere Rolle auf derselben Achse, die die Achse

zugleich mit sich dreht.

G', kleine Welle zur Vermehrung des Drukes des oberen

Hebels R' auf die Schnur, L'L, der Drehebank.

H', Rolle, welche durch ihr Gewicht die Schnur L'L' spannt.

I, Achse des Hebels K',

worauf die vorige Rolle sich befindet.

K'K', Arm dieses Hebels.

L'L', Schnur ohne Ende, wodurch die Drehebank in

Bewegung gesezt wird.

M', große Rolle, welche der Schnur L'L' die Bewegung mittheilt.

N'N', Schleifstein, welcher auf derselben Achse mit der

Rolle N' aufgezogen ist.

O', Drilling mit neuen hoͤlzernen Spindeln, der

seine Bewegung von dem Sternrade P', mit 36

Zaͤhnen erhaͤlt, welches von dem Rade K'H', getrieben wird, das auf dem großen Wellbaume der Haͤmmer, B'B' aufgezogen ist.

Q'Q', Stuͤze der Schere aus Gußeisen in Form

eines T, mit einem eingelassenen Scherenblatte.

R'R', Hebel der Schere aus geschlagenem Eisen,

gleichfalls mit einem staͤhlernen Scherenblatte versehen: er wird von den

Daͤumlingen des Guͤrtels D bewegt.

S'S', Hebel oder gabelfoͤrmige

Blasebalgziehstange uͤber dem Blasebalge I, um

die Wirkung desselben zu unterdruͤken oder zu maͤßigen, je nachdem man

den Zapfen g' mehr oder minder in die Hoͤhe

hebt.

T', oberer Hebel, welcher die Bewegung des

Staͤngelchens

l'l' dem Staͤngelchen k'k' mittheilt, welches mit dem unteren Blatte des Blasebalges I verbunden ist.

U', Hebel oder Ziehstange, welche dem

Staͤngelchen l'l' die Bewegung mittheilt, welche

er von den hoͤlzernen Daͤumlingen, V'V',

erhaͤlt, die auf der Verlaͤngerung des Wellbaumes BB der Haͤmmer befestigt sind, und

abwechselnd auf den Hebel U' druͤken.

X'X' Rolle', welche die Schnur ohne Ende zuruͤk

schikt, die zur Oeffnung des Schuzbrettes in dem oberen Stokwerke der Saͤge

dient.

Y', Welle mit vier Armen v'v, mittelst dessen man diese Schnur bewegt.

Z', hoͤlzerne Trommel, auf welcher sich die

Schnur aufrollt.

a, ehemaliges inneres, jezt aufgegebenes Schuzbrett;

bb, ein Theil des Wasserzuges unter der Schmiede

und dem Blasebalge, I.

cc, Stiel des großen Hammers F.

d, Halsband desselben, welcher den Stoß der

Daͤumlinge des Guͤrtels C auf nimmt.

e, Blok aus Gußeisen, auf einer hoͤlzernen Sohle,

die den unteren Knopf des Halsbandes d

zuruͤkschikt.

ff, Zapfen des Hammers F, der sich gegen zwei gegossene Pfannen stuͤzt.

g, gegossenes und auf dem Stiele des Hammers cc befestigtes Halsband, welches die Zapfen ff aufnimmt.

hhh, hoͤlzerne Doken der Haͤmmer mit

ihren Baͤndern.

ikl, System der Hebel um die Wirkung des Hammers

F zu unterbrechen, und dieselbe nach Belieben wieder

herzustellen.

m, m, Kissen oder kupferne Buͤchsen aus zwei

Stuͤken, welche die Achse L der Kurbel der

Saͤge tragen. Sie gleiten auf den Platten s, und

sind mit einem Hute, p, bedekt.

nn, Hebel mit einem Gewinde, der seine Bewegung

von der Saͤge erhaͤlt, und dieselbe mittelst der horizontalen Achse

dem Stiele des Geisfußes oo,

uͤbertraͤgt, und indem er auf die Zaͤhne des Sternrades S stoͤßt, den Wagen der Saͤge

vorwaͤrts treibt.

pp, Zapfen welche den Querbalken Y festhalten und die Blaͤtter der Saͤge

ww, spannen.

q, Pfosten, auf welchen sich der horizontale Hebel, Z, stuͤzt, welcher die unteren Zaͤume der

Blaͤtter der Saͤge w, w,

traͤgt.

rr, Zahnstok, der an einem Schwingbaume des

Schlittens, vv, angebracht ist, und dessen

Zaͤhne von dem Drillinge, UU, getrieben

werden, der auf der Achse des Stellrades S aufgezogen

ist.

ss, Knechte zur Befestigung des zu

zersaͤgenden Blokes auf dem kreisfoͤrmigen Schlitten XYZ.

t, unterer Zaum der großen Saͤge der dem Hebel

Z als Stuͤze dient.

u, eiserner Zapfen, um welchen sich der

kreisfoͤrmige Schlitten, XYZ, dreht.

v, eiserne Stuͤze fuͤr diesen Zapfen.

ww, Saͤgeblaͤtter zum Schneiden der

Felgen der Raͤder.

xx, hoͤlzerne Stuͤzen mit

Raͤdchen, auf welchen der kreisfoͤrmige Schlitten ruht.

Y, beweglicher Querbalken des Rahmens der

Saͤge.

Z, horizontaler Hebel, welcher die Zaͤume der

Blaͤtter der Saͤge traͤgt, ww.

a'b'c, gabelfoͤrmiger Winkelhaken mit Walzen, um

die Bewegung der Drehebank zu stellen.

d' eisernes Drehekreuz zur Befestigung des Hebels k am Ende der Arbeit.

e'e', Hebelsystem, um die Schere R'R' der Einwirkung der Zapfen des Guͤrtels D zu entziehen.

f', Bolzen, der an der Stuͤze Q'Q', befestigt ist, auf welchen sich die Schere R'R' bewegt.

g', Zapfen, welcher durch die Stange, K'K', laͤuft, die den Blasebalg I, bewegt.

h', an der Ziehstange des Blasebalges, S'S', befestigte Gabel, welche die Stange, K'K', frei umfaßt.

i', an der Mauer befestigter Bolzen, um welchen sich der

Hebel T' dreht.

j' Haken, um welchen sich die Ziehstange S'S' dreht, welche die Wirkung des Blasebalges

unterbricht, oder maͤßigt.

k'k' eisernes Staͤngelchen, welches die Bewegung

des Hebels T' dem unteren Blatte des Blasebalges

mittheilt.

l'l', anderes senkrechtes Staͤngelchen, welches

den Hebel T mit dem Hebel U'

verbindet.

m', Zapfen, um welchen das Ende des Hebels U' sich dreht.

n', eiserner Guͤrtel, welcher die Achse der

Daͤumlinge, V'V', mit dem Zapfen des Wellbaumes

der Hebel, B'B', verbindet.

o'o' eiserne Schluͤssel mit Koͤpfen,

welche die beweglichen Kissen, m', halten und den

Zahnstok, r'r, erleichtern.

p', eiserne Huͤte der Kissen m, welche durch Bolzen mit doppelten Schrauben zusammen

gehalten werden.

q', eiserne Welle mit einem Theile des Triebstokes, der

in den Zahnstok r'r, eingreift, und den Drilling k dem Rade naͤhert, oder von demselben

entfernt.

s, Platten mit Raͤndern, auf welchen sich die

Kissen, m, schieben.

t't', u'u', Schnur ohne Ende, welche das Schuzbrett des

oberen Stokwerkes der Saͤge mittelst der Welle Y'Z', hebt und senkt.

v'v' Arm dieser Welle.

x'x', elastische Blaͤtter, welche die Rolle E' der Drehebank der Naben in einer senkrechten Lage auf

der Achse dieser Drehebank halten. Sie sind an einer Scheibe befestigt, die sich um

diese Achse dreht, und stuͤzen sich an eine Verstaͤrkung.

Tafeln