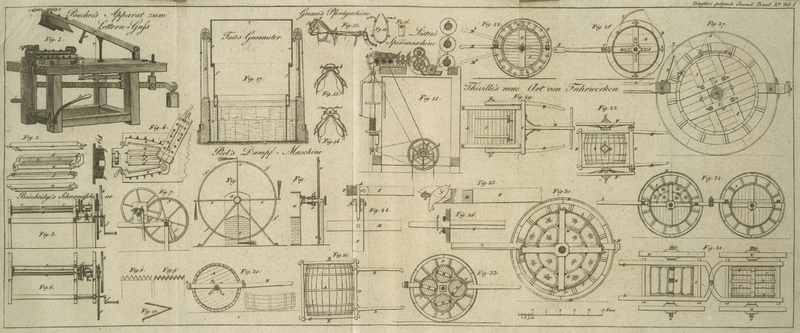

| Titel: | Ueber eine neue Art von Fuhrwerk. Von Hrn. Grafen de Thiville. |

| Fundstelle: | Band 15, Jahrgang 1824, Nr. IV., S. 27 |

| Download: | XML |

IV.

Ueber eine neue Art von FuhrwerkWir haben uͤber diese Art von Fuhrwerk bereits im 9. B. S. 327 des polytechnischen Journales, als eine amerikanische Erfindung aus dem

Bulletin de la Société

d'Encouragement Notiz gegeben, und dieselbe der Aufmerksamkeit unserer

Landsleute empfehlen. Seit 4 Jahren ist, wie wir aus dem Bericht des Hrn.

Molard uͤber diesen Aufsaz des Hrn. Grafen

ersehen, diese Art von Fuhrwerk bereits in Paris bei dem Wasser-Verkehre in

Umtrieb, und die Erfahrung bestaͤtigt die fruͤheren Berichte

uͤber die Ansichten des Hrn. Grafen im 19 Jahrgange des Bulletin S. 230 und im 20ten. S. 35. A. d. Ueb.. Von Hrn. Grafen de

Thiville.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement

pour l' Industrie national. N. 236. S. 33.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

de Thiville, über eine neue Art von Fuhrwerken.

Es gibt vielleicht keinen fruchtbareren Zweig der Industrie,

keinen, der in seinen Verhaͤltnissen wichtiger und allgemeiner in seinen Anwendungen waͤre,

als das Fuhrwerk. Akerbau, Industrie und Handel, ja selbst die Regierung der Staaten

ist davon abhaͤngig; denn der Straßenbau in seinem ganzen Umfange muß mehr

oder minder nach der Art des gebraͤuchlichen Fuhrwerkes sich richten.

Die bisherigen Versuche zur Verbesserung des Fuhrwerkes uͤberhaupt sind in

Frankreich nicht ganz gelungen. Die Idee, die Oberflaͤche zu

vergroͤßeren, mit welcher das Fuhrwerk mit der Straße in Beruͤhrung

kommt, und die Felgen breiter zu machen, ist allerdings sehr gluͤklich; man

hat aber diese Idee so sehr mißbraucht, daß es zweifelhaft geworden ist, ob das

Fuhrwerk, und vorzuͤglich ob die Wege durch diese Neuerung mehr gewonnen oder

verloren haben, indem man sich dadurch beruhigt glaubte die Ladung des ersteren so

ungeheuer zu vergroͤßern. Die Schwere des Fuhrwerkes selbst mußte schon

bedeutend vermehrt werden, weil man dasselbe staͤrker, sowohl an den Achsen

als an den Raͤdern und an dem Eisenwerke, bauen mußte. Wenn nun auch auf

ebenem Wege dieser Umstand wenig Hinderniß im Zuge macht, so hindert er doch sehr,

wo es bergan geht; und auf jedem Falle leiden die Wege durch diese, zu der

ungeheuren Last, die uͤber sie hinrollt, hinzukommenden Schwere, und werden

ungeachtet aller Breite der Felgen, die mit der Last im Verhaͤltnisse stehen

sollte, aber nicht immer damit im Verhaͤltnisse steht, verdorben.

Mehrere haben geglaubt, daß man mittelst runder Koͤrper oder Walzen ohne Achse

zwischen der Nabe und der Achse die Reibung des ersten Grades vermindern, und in

eine Reibung des zweiten Grades umwandeln koͤnnte: in der Theorie ist dieß

richtig; in der Praxis hingegen werden diese runden Koͤrper, immer den

Stoͤßen und Schlaͤgen, die aus den Unebenheiten des Bodens entsteht,

ausgesezt, endlich aufhoͤren runde Koͤrper zu seyn.

Wir wollen indessen diese Mittel nicht durchaus verwerfen, sondern nur zeigen, wie

sie, unter einem neuen Gesichtspuncte, vortheilhaft benuͤzt werden

koͤnnen.

Die Ursache des Widerstandes, welchen das Fuhrwerk leistet, besteht in der Reibung

des ersten und zweiten Grades: erstere ist positiv und in geradem

Verhaͤltnisse der Last; die zweite ist nur relativ, und haͤngt von der

Haͤrte und von den Unebenheiten des Bodens ab, uͤber welchen das

Fuhrwerk wegrollt.

Allein, wie viele Umstaͤnde aͤndern nicht jeden Augenblik die Natur

dieser beiden Reibungen und den Widerstand, der durch dieselben bei der Bewegung

hervorgebracht wird! Dieser Widerstand, der jeden Augenblik mit der Ursache sich

aͤndert, die ihn erzeugt, liegt vorzuͤglich in der Bauart, nach

welchen die schweren Lastwagen gebaut sind.

Zwei Stuͤke Holzes, die man Balken nennen kann, bilden das Fuhrwerk an den

zweiraͤdrigen Karren, an welchen sie als Gabel dienen. Diese Gabel wird von

der Achse nur in zwei Puncten gestuͤzt, und behaͤlt, wenn sie auch

noch so dik ist, immer eine gewisse Elasticitaͤt, die man deutlich bemerkt.

Diese Elasticitaͤt, und die Bewegungen, welche dadurch an dem Karren erzeugt

werden, nehmen in dem Maße zu, als der Weg uneben und rauh ist, und erzeugen

senkrechte Stoͤße, durch welche

1tens1ens, die Reibung des ersten Grades verstaͤrkt wird, indem dadurch der

untere Theil der Achse staͤrker auf die innere Flaͤche der Nabe

druͤkt, und die Unebenheiten des reibenden Koͤrpers tiefer in die

Unebenheiten des geriebenen eingreifen, wodurch dann auch dem Wege, in Folge der

Gegenwirkung, die Schlaͤge, die der Karren empfinden muß, mittgetheilt

werden. Dadurch entsteht nun auch eine bedeutende Vermehrung der Reibungen des

zweiten Grades.

2tens. Diese Schwingungen zwingen die Theile des Fuhrwerkes nach und nach eine andere

Form anzunehmen; schaden folglich der Dauerhaftigkeit desselben zugleich mit jener

des Weges, indem sie die Theile des lezeren zerreiben, und bedeutende Vertiefungen

in demselben erzeugen.

3tens. Da die Last auf der Gabel ruht, und folglich uͤber dem Mittelpuncte der

Umdrehung, so muͤssen nothwendig bei Veraͤnderung des Mittelpunctes

der Schwere der Last, je nachdem die Straße bergan oder bergab fuͤhrt,

haͤufig Unbequemlichkeiten aller Art entstehen.

Im ersten Falle wird das Pferd von dem Bauchriemen erstikt, an welchem die

ruͤkwaͤrts auf den Wagen druͤkende Last zieht; in dem anderen

wird es von dem Tragriemen erdruͤkt, welcher den Ueberfluß des Gewichtes

tragen muß. Das Pferd in der Gabel ist bei diesen ungeheuren Lasten durchaus außer

allem Zuge; es wird dadurch genug geplagt, daß es den Karren halten und hindern muß

von einer Seite auf die andere zu schlagen, was vorzuͤglich bei schlechten

Wegen der Fall ist, wo die Stoͤße und die Schwingungen der Gabel diese

Schlaͤge erzeugen, die man bei leichtem, zumahl vierraͤderigem

Fuhrwerke nie wahrnimmt.

Dieß bringt mich nun auf unser leichtes, sogenanntes Franche-Comte'er, Fuhrwerk, an welchem zwanzig Wagen, jeder mit einem

Pferde bespannt, von 4 bis 5 Fuhrleuten besorgt werden. Da diese Wagen vier

Raͤder haben, so hat die Straße die ganze Last zu tragen, und dem Pferde

bleibt nichts anders uͤbrig, als zu ziehen; es mag bergan oder bergab gehen,

der Mittelpunct der Schwere bleibt in derselben Lage und das Pferd, das nichts zu

tragen hat, wird nicht ermuͤdet; das Fuhrwerk hat keine Elasticitaͤt

und das Pferd empfindet daher keine Schlaͤge von demselben. Diese Art

Fuhrwerkes ist nach meiner Ansicht die vortheilhaftesteMan findet sie auch in der Steuermark, in Kaͤrnthen. A. d. Ueb., sie schont das Pferd und den Weg zugleich, indem eine mittelmaͤßige

Last auf vier Puncten ruht, und nicht, wie bei dem schweren Fuhrwerke, auf zweien.

Es bleibt bei dem leichten Fuhrwerke nichts zu wuͤnschen uͤbrig, als

daß es auch noch die breiten Felgen haͤtte, deren Vortheile unstreitbar

sind.

Die schweren Wagen mit vier Raͤdern scheinen beim ersten Anblike

aͤhnliche Vortheile zu gewaͤhren; wenn man die Sache aber genau

pruͤft, so findensinden sich, zwar nicht auf gepflasterten, wohl aber auf den

gewoͤhnlichen, Heerstraßen bedeutende Schwierigkeiten.

1. Wenn die Raͤder in dem Geleise gehen, so gehen auch die in zwei Reihen

angespannten Pferde im Geleise oder wenigstens an dem Rande desselben; dadurch wird

nun die Erde in das Geleise gebracht, und der Weg fuͤr die nachfolgenden

zweiraͤderigen Fuhrwerke verdorben, die oͤfters entweder sich ein

neues Geleise bilden oder das alte vorher reinigen muͤssen; uͤberdieß

wird der Tritt der Pferde weniger fest und sicher, und die Zugkraft derselben leidet

dadurch sichtbarlich.

2. Ein nicht unbedeutender Widerstand entsteht durch die Schwere der Wage und der

Ortscheite, an welchem jedes Pferde-Paar angespannt ist, so wie auch die Schwere der

Ketten und Ringe, die, die ganze Spannung bilden. Das Gewicht dieser Vorrichtung

braucht allein schon eine große Kraft, bloß um gespannt zu werden; und ich bin

uͤberzeugt, daß, wenn die Pferde an diesen schweren vierraͤderigen

Wagen in einer Reihe angespannt waͤren, wie an den zweiraͤderigen

Karren, man bei sieben Pferden zwei ersparen, und der Weg nicht so sehr verdorben

wuͤrde.

Ich glaubte auf die bei den gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen Arten von

Fuhrwerk bestehenden Maͤngel aufmerksam machen zu muͤssen, ehe ich die

neue Art, welche ich an die Stelle desselben zu sezen wuͤnsche,

erklaͤre.

Die Aufgabe, welche ich mir zu loͤsen vorgenommen habe ist: wenn nicht

gaͤnzliche, doch hoͤchst bedeutende Beseitigung des Widerstandes,

welchen das Fuhrwerk durch die Reibungen des ersten Grades erleidet, die von der

Schwere der Befrachtungen abhaͤngen, und die bei meiner Art von Fuhrwerk in

Reibungen des zweiten Grades umgewandelt werden; Ueberzeugung des Publicums, daß,

wenn auch die von mir vorgeschlagene Art von Fuhrwerk nicht bei allen

Guͤtern, welche im Handel transportirt werden muͤssen, anwendbar ist,

sie doch bei denjenigen sehr gut angewendet werden kann, welche bei einer

regelmaͤßigen Figur, und einem bedeutenden Umfange, eine sehr große Schwere

besizen; daß man sie mit Vortheil bei dem Transporte aller Fluͤßigkeiten und

aller Waaren in Saͤken, wie Geteide, Mehl, Salz, Gips in Faͤßchen oder

in Saͤken gebrauchen kann, und daß sie den Canalbau durch Beschleunigung des

Ausraͤumens und Einfuͤllens sehr erleichtert.

Die Société d'Encouragement hat meiner

Methode Beifall geschenkt, und der Polizei-Praͤfect hat, nach einem

uͤber dieselbe erstatteten Berichte, einen Vertrag mit mir abgeschlossen,

durch welchen er berechtigt ist, um einen bestimmten Preis so viele Tonnen

verfertigen zu lassen, als bei der Loͤschanstalt in Paris noͤthig

sind. Der Praͤfect erklaͤrt in diesem Vertrage: „daß wiederholte Erfahrungen beweisen, daß die Anwendung der nach Hrn.

de Thiville's Methode erbauten Tonnen eine

wichtige Verbesserung bei der Feuerloͤschanstalt sind, indem dieselbe

Anzahl von Arbeitern weit mehr Wasser herbeischaffen kann, ohne daß man irgend

einen der haͤufigen Zufaͤlle zu besorgen hat, die bei den

gewoͤhnlichen Tonnen so oft statt haben.“

Die erste Idee, die ich hatte, und die, wie ich zeither hoͤrte, in den

vereinigten Staaten von Amerika ausgefuͤhrt istVergl. polytechn. Journ. B. 9. S.

317, Abbildung ebds. Tab. V. Fig. 32. A. d.

Ueb., ist Tab. I. Fig. 20 und 21,

dargestellt, wo man ein Faß auf dem Boden rollen sieht, das mit einem Rahmen, CC, umgeben ist, der auf der Achse, B, ruht, welche nicht durch das Faß laͤuft,

sondern an den beiden Bodenstuͤken mittelst der Kreuzstuͤke, aa, befestigt ist, die mit starken Schrauben

darauf angeschraubt sind.

Von dem Rahmen laͤuft eine Gabel, E, aus, in

welche man das Pferd, oder den Menschen stellt, der zum Zuge dieses Fasses bestimmt

ist. Die Durchzuͤge, DD, vollenden Rahmen,

und halten die Gabel und alle Theile gehoͤrig zusammen.

Ohne die Anwendung dieser Vorrichtung aufzugeben, die zum Wasserfahren in einem

Garten und zu einer Menge haͤuslicher Zweke brauchbar ist, habe ich folgende

Nachtheile an derselben gefunden.

1tens, wird der ganze Apparat sehr kothig; 2tens, kann er nicht zum Verfahren des

Wassers in der Stadt gebraucht werden, weil das Faß hier hinlaͤnglich hoch

stehen muß, um das Wasser in die darunter gestellte Kufe laufen zu lassen; 5tens,

hat er nicht Beruͤhrungspuncte genug auf einem sehr gewoͤlbten

Wege.

Aus diesem Grunde habe ich an diesem Apparate zwei Raͤder angebracht, wie Fig. 22 und

23 im

Grund und Aufrisse an der Arm-Tonne (tonne à

bras) zeigt.

F ist eines dieser Raͤder: das andere ist

weggelassen, um die Wirkung desto besser darstellen zu koͤnnen. G ist die Tonne oder das Faß, uͤber deren Boden

ein Verstaͤrkungs-Stuͤk, H, quer gespannt

ist, durch welches, so wie durch die Tonne selbst, die Achse I laͤuft, welche durch die Naben der Raͤder F geht. K ist ein Rumpf oder

Trichter auf dem Spunde, den man mit einer mit Leder eingefaßten Platte, welche

durch Schrauben gestellt wird, schließen kann, um das Auslaufen des Wassers zu

hindern. L ist das Zapfenloch zum Ausleeren der Tonne,

welches so hoch vom Boden absteht, daß man eine Kufe von 10 bis 11 Zoll Hoͤhe

darunter stellen kann.

Die Gabel M ruht auf den Achsen zwischen den

Raͤdern und der Tonne, und ist unten mit einer Unterlage, g, Fig. 26, versehen, die

sie an ihrer Stelle haͤlt, und an den Seiten mit zwei Scheiben, h, welche sie hindern, auf einer Seite die Nabe, und auf

der anderen das Verstaͤrkungs-Stuͤk, H, zu

beruͤhren.

Man begreift, daß, bei dieser Einrichtung, der Boden die ganze Last traͤgt,

und daß, wenn die Gabel auf der Achse durch die Wirkung der ruͤkwaͤrts

aufgehaͤngten Eimer im Gleichgewichte erhalten wird, die Arme desjenigen, der

sie zieht, nichts zu tragen haben, folglich nicht ermuͤdet werden.

Es wird ferner offenbar scheinen, daß, da die Reibung der Naben um die Achse, welche

von einer Last herruͤhrt, die ich = 1,000 Pfund sezen will, und das Gewicht

der Gabel sammt Zugehoͤre kaum uͤber 50 Pfund betraͤgt, also

nur eine geringe Reibung um den Hals der Achse, in g,

Fig. 22,

erzeugt, der Widerstand, welchen diese Reibung des ersten Grades auf der Achse

hervorbringt, dieses ganze Sistem in eine gleichfoͤrmige und gleichzeitige

Umdrehung versezen muß, und wirklich versezt, und daß die Last mit den

Raͤdern sich so dreht, als wenn beide wechselseitig an einander befestigt

waͤren. Dieß geschieht auch, wie die Erfahrung zeigt, wirklich, und

wuͤrde nur dann eine Abaͤnderung erleiden, wenn die Tonne an irgend

einem Theile einen sehr großen Unterschied im Gewichte darboͤthe. Das Gewicht der in ihr

enthaltenen Fluͤßigkeit aͤndert aber durchaus nichts an diesem

Resultate; sie mag halb oder ganz, zu drei Vierteln oder zu einem gefuͤllt

seyn, die Wirkung bleibt immer dieselbe.

Da meine Tonnen aber groͤßer sind als diejenigen, derer sich die

Wasser-Zufahrer gewoͤhnlich bedienen, und folglich der Widerstand, wo es

bergan geht, groͤßer, und bei allen Vortheilen meiner Methode, ein

bedeutendes Gewicht zu heben seyn wuͤrde, habe ich diesem Nachtheile durch

einen sehr einfachen Mechanismus abzuhelfen gesucht, der in Fig. 24 und 25 dargestellt

ist.

Der Durchzug N, der Gabel M

verlaͤngert sich bis auf einen Zoll weit von den Speichen des Rades. Er ist

bei i gespalten, und in diese Spalte wird der

Sperrkegel, bc, eingelegt, durch welchen ein

Bolzen f laͤuft, um welchen er sich frei dreht.

Da der Theil des Sperrkegels c schwerer ist als der

Theil b, so behaͤlt er seine horizontale Lage,

und wenn derjenige, der ziehen will, die Arme hebt, und die Gabel in die Lage M², Fig. 22 bringt, muß der

Sperrkegel, wie er die Speiche d trifft, Fig. 25, hinabsteigen.

Wenn er aber, nachdem er die Speiche voruͤbergegangen ist, wieder in die

horizontale Lage gebracht ist, und derjenige, der an dem Zugbande zieht, mir seinen

Faͤusten sich auf die Gabel stuͤzt, und die Enden derselben den Bogen

M² M³

durchlaufen laͤßt, so kommt er offenbar in e,

nahe an der Felge, auf die Speiche, und das Rad wird dadurch gezwungen sich mit

einer mechanischen Erleichterung zu drehen, welche im Verhaͤltnisse der

Laͤnge des Hebelarmes zum Durchmesser des Rades steht.

Durch diese Vorrichtung ersparen diejenigen, die in der Gabel ziehen, die

laͤstige Nothwendigkeit sich von ihren Kammeraden helfen zu lassen, wenn sie,

nachdem sie ihr Faß gefuͤllt haben, uͤber eine Bruͤke oder an

einem Kai hinauf muͤssen. Eben diese Vorrichtung laͤßt sich auch an

Tonnen anbringen, die von einem Pferde gezogen werden, nur daß hier der

Fuͤhrer die obigen Bewegungen machen muß, die das Pferd nicht im Stande ist

zu besorgen.

Fig. 27

stellt einen zum Transporte des Salzes, der Erde, des Schuttes, der Steinkohlen

bestimmten Apparat dar; er kann auch beim Canalbaue zum schnelleren, leichteren und bequemeren Transporte der

ausgegrabenen und zuzufahrenden Erde dienen.

Diese Art von Tonne, die den gewoͤhnlichen Erdkarren ersezen soll, besteht aus

vierekigen Holzstuͤken, die kreuzweise uͤber einander gelegt sind: 1,

2, 3, 4; sie sind bis auf die Mitte des Holzes eingeschnitten und durch

Schrauben-Bolzen, n, n befestigt. Der Umfang dieser

Tonne besteht aus Pfosten. Mitten durch die Tonne laͤuft eine Achse, Z, die aus Eisen oder aus Holz seyn kann. Eine Gabel O, durch welche vorne ein Durchzug Q, ruͤkwaͤrts ein zweiter, R, laͤuft, vollendet diesen Apparat. An dem

hinteren Ende der Gabel befindet sich die Runge oder Sperre, welche durch die

Schraube P in Thaͤtigkeit gesezt wird, die sie

gegen die Raͤder andruͤkt. Man koͤnnte sie gaͤnzlich

weglassen, und, wo es bergab geht, die Reibung des ersten Grades herstellen, indem

man naͤmlich die Tonne mittelst eines Hakens, H,

auf der einen Seite auf dem vorderen Durchzuge, auf der anderen an einem Ringnagel

befestigt. Wenn man diese Tonne fuͤllen oder ausladen will, oͤffnet

man zwei Fluͤgel, ST und UV, die eine weite Oeffnung darbiethen, und

schließt sie mittelst einer hoͤlzernen Dreheriegels, Y, der sich unter einem Haken, o, einlegt. Die

Staͤrke aller dieser Theile muß mit dem Druke im Verhaͤltnisse stehen,

den sie zu erleiden haben. Ich habe, nach eben dieser Weise, einen Schubkarren bauen

lassen, den, mit 3 Kubikfuß Erde beladen, ein einzelner Mann sehr leicht fahren

kann. Dieser Schubkarren, Fig. 28 und 29, ist ein

kleines Faß, A', mit Felgen B, versehen, die dasselbe 4 bis 5 Fuß hoch von der Erde heben: an zwei

Zapfen D', die an beiden Boden des Fasses mittelst

Kreuzstuͤken, kk, befestigt sind, ist eine

einspaͤnnige Gabel E'E' befestigt, oder eine

Deichsel, F, wenn man zwei Menschen einspannen will;

dann muß aber das Faß groß genug seyn, um 6 Kubik-Fuß Erde zu fassen. Es ist mit

einem Fluͤgeldekel, l, versehen, den man bei dem

Fuͤllen und Ausleeren abnimmt; dieser Dekel ist mit eisernen Baͤndern

versehen, und wird mittelst zweier Drehstoͤke oder Riegel, mm, geschlossen.

Fig. 30 zeigt

die Weise, wie man zwoͤlf Mehlsaͤke zwischen die Kreuzhoͤlzer

einer schiklichen Vorrichtung einbringen kann. Diese Kreuzhoͤlzer sind auf

einer hoͤlzernen Achse, G, aufgezogen. Nachdem

die sechs Taschen H' der oberen Abtheilung

gefuͤllt, und durch Krummhoͤlzer, welche mir eisernen Baͤndern

versehen sind, fest gehalten und bedekt, und die Riegel, pp, welche dieser Krummhoͤlzer festhalten,

eingeschoben wurden, laͤßt man die Haken, welche diese obere Abtheilung in

ihrer Lage erhielten, aus, und sie sinkt, in Folge ihrer Schwere, hinab, worauf man

dann den uͤbrigen Theil eben so beflachtet. Ein einziges Pferd kann diese 12

Saͤke ziehen, die 39 Zentner wiegen. Wenn man den Raͤdern einen

groͤßeren Durchmesser gibt, so kann man in jeden Kreuzstok vier Saͤke

bringen, was 16 Saͤke, oder 52 Pfunde gibt.

Wollte man 24 Saͤke mit 2 Pferden fahren, wozu man, nach dem heutigen

Fuhrwerke, 4 Pferde braucht, so muͤßte man zwei solche Vorrichtungen, wie

Fig. 11,

anbringen, wovon die eine als Vorderspann der anderen diente: Fig. 31 und 32 zeigt sie

im Grund- und Aufrisse.

Das Vordergespann zeigt die Mehl- oder Getreidesaͤke abgedekt, und das

Hintergespann stellt eben dieselben mit Brettern oder Verkleidungen, I, bedekt dar, welche sowohl an den beiden Boden als am

Umfange noͤthig sind, damit sie gehoͤrig zusammen gehalten, und gegen

Koth gesichert werden. Diese Bretter, die durch eiserne Baͤnder, qqq, zusammen gehalten werden, werden durch

Ketten, rrr, zusammengeschnuͤrt: diese

Ketten geben der ganzen Vorrichtung mehr Staͤrke, und hindern die

Saͤke sich zu ruͤtteln.

Fig. 33 zeigt

eine Vorrichtung mit 3 Stuͤken Wein, wovon man aber nur die vier in N'N' sehen kann, die die anderen an der

gegenuͤber stehenden Seite verfielen. Diese 3 Stuͤke werden von 4

Kreuzstoͤken gehalten, die sich vier Mahl auf der ganzen Laͤnge der

hoͤlzernen Achse wiederholen, so daß jedes Stuͤk zwischen zwei

Kreuzstoͤken ruht, deren Enden in die Krummhoͤlzer, P', eingreifen, welche mit eisernen Baͤndern

versehen, oder auch ganz aus Eisen seyn koͤnnen. Auf diese Weise liegen die

Weinfaͤßchen so fest, daß sie sich durchaus nicht wezen koͤnnen.

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 20 und

21

Seitenaufriß und Grundriß der Tonne, die sich um ihre Achse dreht, wie sie in den

vereinigten Staaten zum Transporte trokener Waaren gebraucht wird.

Fig. 22 und

23 Grund

und Aufriß einer neuen Tonne mit Armen zum Verfahren des Wassers.

Fig. 24 und

25,

Darstellung des Mechanismus um das Ziehen der Tonne zu erleichtern, wo es bergan

geht.

Fig. 26. Ein

Stuͤk, der an dem Fasse angebrachten Achse.

Fig. 27.

Seitendurchschnitt eines Karren zum Transporte der Erde, des Schuttes etc.

Fig. 28 und

29.

Grund- und Aufriß eines neuen Schubkarrens.

Fig. 30.

Vorrichtung zum Transporte der Mehlsaͤke im Profile.

Fig. 31 und

32 Grund-

und Aufriß eines doppelten Fuhrwerkes zu demselben Zweke.

Fig. 33.

Ansicht einer Vorrichtung zum Transporte des Weines und anderer Fluͤßigkeiten

in Faͤssern.

A, die amerikanische sich drehende Tonne;

B, die Achse dieser Tonne;

C, Rahmen oder Gestell, in welchem sie sich dreht;

DD, Durchzuͤge;

E, Gabel;

F, Rad eines Wasserfasses mit Armen, wie es die

Wassertraͤger haben;

G, Faß;

H, Verstaͤrkungsstuͤk, welches auf dem

Boden dieses Fasses aufgenagelt ist;

I, Achse desselben;

K, Trichter zur Fuͤllung des Fasses;

L, Zapfen, den man auszieht, wenn man das Wasser will

auslaufen lassen;

M, Gabel;

N, Durchzuͤge;

O, Gabel des Karrens zum Transporte der Erde;

P, Schraube der Sperre durch Reibung an demselben;

Q, R, vordere und hintere Durchzuͤge;

S, T, Fluͤgeldekel, zum Schließen des Raumes, in

welchem die zum Transporte bestimmten Materialien eingeschlossen werden;

U, V ein anderer Fluͤgedekel zu demselben

Zweke;

X, Haken zum Stellen der Bewegung der sich drehenden

Tonne

Y, hoͤlzerner Dreheriegel zum Schließen der

Fluͤgel;

Z, Achse des Karrens.

A', Schubkarren;

B', Felgen, welche an demselben angebracht sind;

C', vorderer Durchzug;

D', Zapfen, welche an den Boͤden der Tonne

befestigt sind;

E'E', Gabelstangen;

F', Deichsel, wenn man zwei Menschen vorspannt;

G', Achse, welche die Vorrichtung zum Transporte der

Mehlsaͤke dreht;

H', Saͤke, welche kreisfoͤrmig eingelegt

werden;

I', Verkleidung zur Einhuͤllung der

Saͤke;

K', Rad, welches an dieser Vorrichtung angebracht

ist;

L', Gabel;

M', Sperre;

N', Faͤsser mit Fluͤßigkeit

gefuͤllt, die auf derselben Achse aufgezogen sind;

O', Kreuzhoͤlzer, die diese Faͤsser

halten;

P', Krummhoͤlzer, oder gekruͤmmte

Stuͤke aus Eisen, welche die vorhergehenden Stuͤke zusammen

halten.

aa, Kreuzhoͤlzer, welche auf dem Boden der

amerikanischen Tonne aufgenagelt sind;

bc, Sperrkegel zur Erleichterung der Bewegung des

Fasses der Wassertraͤger, wo es bergan geht;

d, Speiche des Rades;

e, Stuͤk-Eisen an der Speiche, um zu hindern, daß

es durch die Reibung des Sperrkegels nicht leidet;

f, Bolzen, um welchen der Sperrkegel, bc, sich dreht;

g, Unterlage, die die Gabel M und die Achse I zusammen haͤlt;

h, metallne Scheibe, welche hindert, daß das Rad die

Gabel beruͤhrt;

i, Ausschnitt, welcher den Sperrkegel bc aufnimmt;

k, Eisenbeschlag, der auf die Querhoͤlzer des

Schubkarrens aufgenagelt ist, Fig. 28;

l, Fluͤgeldekel derselben;

mm, Riegel zum Schließen desselben;

nn, Schrauben, welche die Kreuzhoͤlzer des

Karrens zum Verfahren der Erde festhalten;

o, Haken zum Festhalten des hoͤlzernen

Dreheriegels, Y;

pp, Vorstek-Naͤgel, um die

Krummhoͤlzer zusammen zu halten, welche die Mehlsaͤke bedeken;

qq, eiserne Baͤnder, welche den Umfang des

Doppelgespannes umfassen, Fig. 31;

rr, Ketten, mit welcher derselbe zusammen gehalten

wird;

s, Reibnagel der beiden Gespanne.

1, 2, 3, 4 Kreuzhoͤlzer, welche auf den Boͤden der Faͤsser zum

Transporte trokener Koͤrper gehoͤrig festgeschraubt sind.

Tafeln