| Titel: | Verbesserte Tisch-Lampe. |

| Fundstelle: | Band 15, Jahrgang 1824, Nr. LXVI., S. 320 |

| Download: | XML |

LXVI.

Verbesserte Tisch-Lampe.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. N. 43. S.

28.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Verbesserte Tisch-Lampe.

Ein Hr. G. D. B. bemerkt in einem Schreiben an den Hrn.

Herausgeber des London Journals, „daß die

Lampen des Hrn. Edelcrantz und Parker (Lond. Journ. VI. B. S. 80. Polytechn. Journ. B. XII. S. 525.) mit solchen

Unbequemlichkeiten verbunden sind, daß sie beinahe unbrauchbar werden. Er

versuchte daher eine andere Vorrichtung, um den wuͤnschenswerthen Zwek,

das Oehl im Fußgestelle der Lampe zu halten, und dadurch eine Lampe ohne

Schatten und mit so wenig Geruch als moͤglich zu bilden, zu

erreichen.“

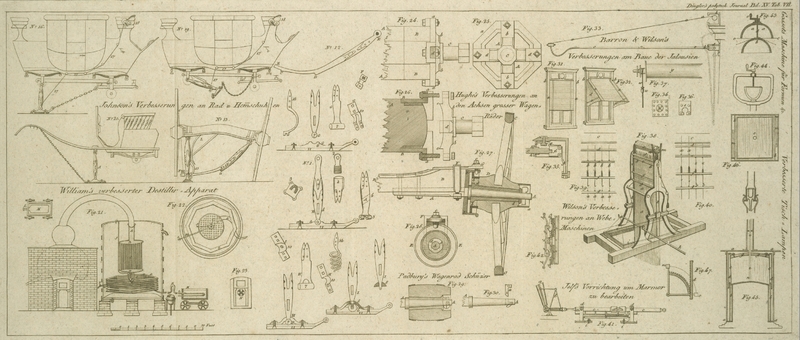

„Fig.

45. Tab. VII. ist ein senkrechter, Fig. 46 ein

horizontaler Durchschnitt dieser Lampe, und dieselben Buchstaben bezeichnen

dieselben Gegenstaͤnde. aaaa ist das

auͤßere Gehaͤuse; bb, der

Queksilber-Behaͤlter; cc, die

cylindrische Buͤchse, die in das Queksilber hinabsteigt; und auf diese

Weise einen luftdichten Behaͤlter fuͤr das Oehl bildet; dd, Zahnstaͤbe, die in die gezahnten

Viertelkreise (Fig. 47.) eingreifen. Diese Quadranten drehen sich um Achsen in den

Raͤumen, bb, Fig. 46, und sind so

vorgerichtet, daß die Laͤnge des Hebels m g

und der gezaͤhnte Bogen der Entfernung ng, in Fig. 45 gleich ist,

und das Gewicht m, gleich ist der Oehlsaͤule

n g. Das Gewicht der Buͤchse cc, muß der Oehlsaͤule von gg, bis zum Brenner gleich seyn. es, ist die

Roͤhre, welche das Oehl zu dem Brenner fuͤhrt. Diese ist

befestigt, und geht oben durch gg, in der

Buͤchse cc, die sich darauf hin- und

herschieben laͤßt.“

„Da die Hoͤhe der Oehlsaͤule uͤber der oberen

Flaͤche des Gehaͤuses aa,

bestaͤndig ist, so folgt daß, wie gg

niedersteigt, die Hoͤhe uͤber gg, allmaͤhlich zunimmt, und daher muß, um ein gehoͤriges

Gegengewicht zu bilden, das Gewicht von gg, in

gleichem Verhaͤltnisse vermehrt werden. Man seze nun, daß der

Behaͤlter, wie in der Zeichnung, voll Oehl ist. so werden, wenn die

Staͤbe, dd, ihre hoͤchste

Erhoͤhung erreicht haben, die Quadranten in die Fig. 47 gezeichnete

Lage kommen, wo die Kraft des Gewichtes m, welche

senkrecht auf die Achse wirkt, null ist. Wie aber die

Staͤbe, bb, oder die Buͤchse,

cc, was einerlei ist, niedersteigen,

beschreibt das Gewicht m, den Bogen mo, und nimmt folglich in Kraft solang zu, bis

es horizontal wird, wo es sein Maximum erreicht hat, und der Saͤule n e, gleich ist.

Die Vortheile dieser Vorrichtung scheinen ihrem Erfinder folgende: der Bau ist

fester und die Lampe wird bei dem Uebertragen von einem Orte auf den anderen

weniger geruͤttelt und durch die Dienstleute in Unordnung gebracht. Alle

Gefahr des Ueberfließens ist entfernt, da die Rohre nicht bis in das Fußgestell

niedersteigt, und das Oehl durch das bestaͤndige Gewicht und den

Quadranten gehoben wird. An Parker's Lampe ist der Hauptgrundsaz des Dochtkreises

zerstoͤrt, denn es ist an derselben keine Moͤglichkeit eines

Luftstromes durch den Mittel-Punct der Flamme; diesem Uebel ist hier leicht

abgeholfen, indem man, wie in der Figur, die Zufuͤhrungsroͤhre

ausbeugt und sie durchbohrt, um Luft zuzulassen. Die uͤbrigen

Kleinigkeiten, die diese Lampe mit allen uͤbrigen gemein hat, ist es

nicht noͤthig zu beschreiben. Hm Parker's Verfahren, das Oehl von dem

Queksilber durch die Dazwischenkunft der Luft zu scheiden, ist ein Mittel, das

aͤrger ist, als das Uebel, dem es abhelfen soll: es wird hier dadurch

uͤberfluͤßig, daß man den oberen und unteren Theil der

Buͤchse ausbiegt. Dadurch wird es unmoͤglich, daß es irgend

anderswo, als in den Queksilber-Behaͤlter sich einsenkt, und seine eigene

Schwere wird alle nachtheilige Beimischung des Oehles unmoͤglich

machen.“

Tafeln