| Titel: | Methode, Oehlfarben aufzubewahren. Von Jak. Harris zu Plymouth. |

| Fundstelle: | Band 15, Jahrgang 1824, Nr. LXIX., S. 326 |

| Download: | XML |

LXIX.

Methode, Oehlfarben aufzubewahren. Von Jak. Harris zu

Plymouth.

Aus den Transactions of the Society for Encouragement of Arts

etc. im Repertory of Arts, Manufactures and

Agriculture. October. 1824. S. 280.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Harris Methode, Oehlfarben aufzubewahren.

Die Oehlfarben werden gewoͤhnlich in Blasen aufbewahrt,

unerhalten sich meistens gut in denselben, so lange diese voll sind. Man sticht die

Blase an, und druͤkt so viel aus derselben aus, als man gerade bedarfVergl. hiemit polyt. Journal B. XIV. S.

55., wo die von Hrn. Rawlinson verbesserte Methode, Farben in

Blasen aufzubewahren, angegeben ist. D.. Allein die Luft tritt nach und nach bei den Oeffnungen ein, verbindet sich

mit der Farbe, verdikt sie, und macht sie mehr oder minder unbrauchbar. Man bewahrt

einige Farben unter Wasser, was aber bei solchen Farben, in welchen Lak oder

Preusischblau als Bestandtheile vorkommen, nicht geschehen kann; denn diese werden

in Blasen und unter Wasser rozig, und koͤnnen in diesem Zustande nicht

laͤnger gebraucht werden.

Hr. Harris bewahrt die

Oehlfarben in zinnernen oder in wohl verzinnten messingenen Sprizen, wodurch er

sowohl Luft als Licht ausschließt, es mag viel oder wenig Farbe in der Sprize

enthalten seyn. Dieses Verfahren ist zugleich reinlicher, und die Farben werden

vollkommener von einander abgeschieden erhalten, als gewoͤhnlich nicht der

Fall ist, da die Blasen mit der Zeit zerreißen. Die Kuͤnstler, denen er die

auf diese Weise aufbewahrten Farben mittheilte, fanden dieselben zumahl die Lak- und

anderen zarten Farben, ganz vorzuͤglich, und die beruͤhmten

Kuͤnstler: W. Collins, J. King, Th. Lawrence ertheilten ihm

hieruͤber die besten ZeugnisseHr. Harris erhielt von

der Gesellschaft die silberne Medaille und zehn Guineen. Polyt. Journal Bd. XIV. S. 493. D..

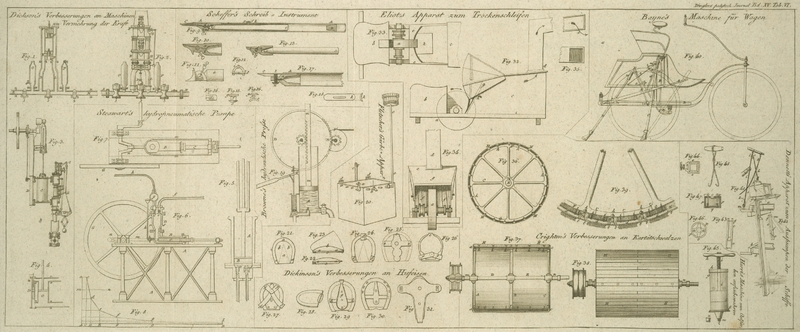

Fig. 45

stellt die Sprize dar: gg, ist die Sprize, aus

welche oben die Kappe h, aufgeschraubt ist. i i, ist eine Schraube, die statt der

Staͤmpel-Stange dient. k, ist der Griff mit einem

vierekigen Loche, in welches das obere vierekige Ende der Staͤmpel-Stange

paßt, um die Schraube zu drehen. m, ist die Spize, durch

welche die Farbe ausfließt, sobald der Staͤmpel durch das Drehen der Schraube

i, vorgeschoben wird. m

und n, sind Schrauben-Nieten, um die Spize zu schließen,

wenn man die Schraube nicht mehr braucht.

Fig. 46 zeigt

den Staͤmpel im Vogelperspektive mit der messingenen Kreuzplatte o, und mit der Hoͤhlung zur Aufnahme des Endes

der Schraube.

Fig. 47 ist

ein Durchschnitt des Staͤmpels, welcher aus Kork verfertigt wird, und mit

weichem Leder uͤberzogen ist. Ein zweites Leder, pp, ist um denselben geschlagen, und oben und unten an ersterem

angenaͤhet. Eine wohl verzinnte Metallplatte g,

ist unten aufgesezt, und wird von zwei Schrauben, rr, die durch die Kreuzplatte o, und durch den

Kork laufen, befestigt. Hierdurch wird es dem Korke unmoͤglich sich zu

verlaͤngern, und der Seitendruk wird auf diese Weise gehoͤrig

unterhalten.

Wenn die Sprize mit Farbe gefuͤllt werden soll, wird das Schrauben-Niet n, und die Schraubenkappe h,

abgenommen, und der

Staͤmpel mittelst der Haken, Fig. 48, die in die mit

Augen versehenen Schrauben rr, eingreifen,

herausgezogen. Die Sprize wird dann bis oben voll gefuͤllt, der

Staͤmpel aufgesezt und sacht eingeschoben. Es wird dann soviel Farbe

ausfließen, daß der Staͤmpel mit dem oberen Theile der Sprize horizontal

steht, worauf die Kappe aufgeschraubt, die Schraube i

bis zur lezten Windung aufgezogen, und hiermit alles zum Gebrauche fertig ist. Die

Sprize ist innenwendig verzinnt, damit das Oehl nicht auf den Messing wirken

kann.

Tafeln