| Titel: | Schreib- (oder sogenanntes peno-graphisches ) Instrument, worauf J. Scheffer, Fabrikant wasserdichter Seiden- und Leinenzeuge und Leder in Churchstreet, Blockfriars-road, Surrey, sich am 8ten Julius 1819 ein Patent geben ließ. |

| Fundstelle: | Band 15, Jahrgang 1824, Nr. LXX., S. 328 |

| Download: | XML |

LXX.

Schreib- (oder sogenanntes peno-graphisches

Dieses, wahrhaftig schaͤndlich zusammengesetzte

Wort haͤtte schon des Decorums wegen bei der Patent-Ertheilung gestrichen

werden sollen; und wenn es auch pennographische

Instrument hieße, so waͤre die Zusammensezung nicht minder fehlerhaft:

halbgriechisch, halblatein. A. d. Ueb.) Instrument, worauf J.

Scheffer, Fabrikant wasserdichter Seiden- und Leinenzeuge und Leder in

Churchstreet, Blockfriars-road, Surrey, sich am 8ten

Julius 1819 ein Patent geben ließ.

Aus dem Repertory of Arts, Manufactures and

Agriculture. N. 267. S. 133.

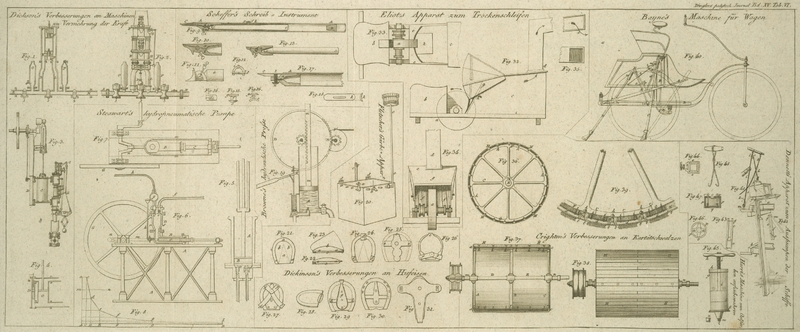

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Scheffer's Schreib-Instrument.

Fig. 9 stellt

einen Durchschnitt durch den Mittelpunct des Instrumentes, parallel mit der Achse

des aͤußeren Gehaͤuses AA, dar.

Diese Figur zeigt das Instrument in Verbindung aller seiner Theile zum Gebrauche

fertig, außer daß es nicht mit Tinte gefuͤllt ist, indem man auf diese Weise

den Bau desselben besser

einsieht. AA ist die aͤußere metallene

Moͤhre (oder das Gehaͤuse) an deren einem Ende, so luftdicht als

moͤglich, die Hahn-Roͤhre a befestigt ist.

Der Theil dieser Hahn-Roͤhre, welcher bei b

dargestellt ist, nimmt das Ende einer elastischen Roͤhre c, auf, welche aus einem Stuͤke Gaͤnsekiel

besteht, der mit Schafsdarm uͤberzogen ist, welchen man auf dieselbe Weise,

wie bei Verfertigung der Darmsaiten, zubereitet oder gereinigt hat. B ist ein Stoͤpsel aus Kork oder aus irgend einem

anderen hierzu tauglichen Materiale. Er schließt die Roͤhre an dem Ende, an

welchem er angebracht ist, luftdicht. d ist eine

geschliffene Klappe oder ein Pfropf, der genau in die Hahnroͤhre paßt, und

durch dieselbe durchlaͤuft: genau angebracht schließt auch d die Stelle, wo es sich befindet, luftdicht. C zeigt die Spize der Feder, die aus einem Kiele, oder

aus irgend einer anderen hierzu brauchbaren Substanz verfertigt seyn kann. Sie wird

dadurch in ihrer Lage fest gehalten, daß sie zwischen die Hahn-Roͤhre und die

aͤußere Roͤhre fest eingedruͤkt wird: es findet sich zu ihrer

Aufnahme eine eigene Hoͤhlung bereit, die durch Wegfeilung eines

Stuͤkes des oberen Theiles der Hahn-Roͤhre entsteht. e stellt einen kleinen Druͤker dar, der sich

innerhalb des aͤußeren Gehaͤuses befindet, und in enger

Beruͤhrung mit der elastischen Roͤhre steht: das Zaͤpfchen f bildet einen Theil desselben, und laͤuft durch

einen Einschnitt in dem aͤußeren Gehaͤuse so weit, daß es das

Daumenstuͤk g aufnehmen kann, welches darauf

aufgeloͤthet oder aufgenietet wird, nachdem der Druͤker in dem

Einschnitt des aͤußeren Gehaͤuses eingefuͤhrt wurde. h zeigt den kleinen Canal, durch welchen die Tinte aus

der elastischen Roͤhre in die Federspize fließt, wenn ein Druk auf das

Daumenstuͤk g angebracht wird. Dieser Canal muß

mit einem feinen Bohrer ausgebohrt werden, nachdem der Propf oder die Klappe d auf die gewoͤhnliche Weise durch Zuschleifen

gehoͤrig eingepaßt wurde. Der hierdurch gebildete Hahn kann nun so gedreht

werden, daß er den Canal schließt, durch welchen die Tinte zufließt, indem man den

Hebel i so lang mit dem Vorfinger dreht, bis die

verlangte Wirkung zum Vorscheine kommt.

Fig. 10

stellt einen Durchschnitt der Hahnroͤhre vor, an welcher der Pfropf so gedreht

ist, daß der Tinte, welche zur Federspize fließt, der Durchgang verwehrt ist.

Fig. 11 zeigt

denselben Theil von der Seite, wo die Form des Hebels in Verbindung mit der Klappe

oder mit dem Pfropfe noch deutlicher gezeigt ist.

Fig. 12

stellt diese Klappe d in Verbindung mit dem Hebel i von vorne vor, und von der Hahn-Roͤhre

abgenommen; der Hebel i wird durch die Klappe oder durch

den Pfropf durch, genietet, nachdem lezterer eingeschliffen worden ist.

Fig. 13 zeigt

einen Durchschnitt der Hahn-Roͤhre mit der elastischen Roͤhre, welche

in der zu ihrer Aufnahme bereiteten Hoͤhle liegt.

Fig. 14

stellt den Druker ohne Daumenstuͤk im Vogel-Perspective dar.

Fig. 15 ist

ein Aufriß desselben mit dem Daumenstuͤke, welches daran angeloͤthet

oder darauf aufgenietet ist.

Fig. 16

stellt den Druker von einem Ende angesehen dar; man sieht hier, daß derselbe so

gekruͤmmt ist, daß er mit der inneren Kruͤmmung des aͤußeren

Gehaͤuses correspondirt. CC in Fig. 13, ist

die elastische Roͤhre aus einem weichen Gaͤnsekiele, außen, wie

gesagt, mit dem Schafsdarme uͤberzogen. Um diese Roͤhren, die ein

Haupttheil meiner Erfindung sind, in großer Menge auf eine vortheilhafte Weise zu

verfertigen, nimmt man unzubereitete Gaͤnsekiele, je weicher desto besser,

man schneidet den eigentlichen Kiel in der erforderlichen Laͤnge ab, nachdem

man vorlaͤufig ungefaͤhr ein Achtel Zoll von dem duͤnneren Ende

desselben abgeschnitten hat, wodurch zugleich meistens die sogenannte Seele entfernt

wird, und zieht eine beliebige Anzahl dieser Kiele auf einem geraden Drahte so auf,

daß immer die duͤnneren Enden derselben gegen einander zu stehen kommen,

wodurch man dem Einschluͤpfen derselben in einander vorbeugt.

In diesem Zustande nun koͤnnen die Kiele bekleidet werden, was dadurch

geschieht, daß man einen frischen gereinigten Darm nimmt, denselben an einem Ende

oͤffnet, den Draht in das geoͤffnete Ende einfuͤhrt, und den

Darm sorgfaͤltig uͤber die ganze Laͤnge der Kiele hinzieht,

worauf, wenn dieß geschehen ist, derselbe mit einem Faden befestigt und zuruͤkgeschlagen

wird, wodurch auf die erste Lage eine zweite, auf diese auf dieselbe Weise eine

dritte u.s.f. zu liegen kommt, bis sechs Lagen uͤber einander gebracht

wurden, was gewoͤhnlich zureicht; sollten indessen mehrere solche Lagen

noͤthig seyn, so ist es besser diese sechs Lagen erst troken werden zu

lassen, was in einem warmen Zimmer oder in trokener Atmosphaͤre sehr leicht

geschieht. Nachdem dann diese Lagen troken geworden sind, kann man auf die vorige

Weise neue Lagen auf dieselben auftragen, die dann wieder, wie vorher getroknet

werden muͤssen. Wenn alles gehoͤrig getroknet ist, wird man finden,

daß der Darm sich so zusammengezogen hat, daß er die Form der Kiele, uͤber

welche er gezogen wurde, vollkommen annahm, und in diesem Zustande schneidet man den

Darm mit einem Federmesser durch, worauf jeder Kiel zubereitet vom Drahte abgenommen

werden kann. Um nun den auf diese Weise zubereiteten Kiel gehoͤrig

anzuwenden, wird es durchaus nothwendig, den Theil, an welchem die elastische

Roͤhre sich mit der Hahn-Roͤhre verbindet, vollkommen und durchaus

luftdicht zu machen, und ebenso die ganze Laͤnge derselben, soweit die

Roͤhre in dem Gehaͤuse liegt. Dieß ist die Ursache, weßwegen man die

Kiele mit dem Darme uͤberzogen hat, mit welchem sie leicht, sobald sie troken

sind, in das aͤußere Gehaͤuse, wie Fig. 9 zeigt, eingelegt

werden koͤnnen; nur muß man dafuͤr sorgen, daß das duͤnne Ende

genau in die Hoͤhlung der Hahn-Roͤhre gebracht wird. Wenn man nun

Tinte in das obere Ende an dem aͤußeren Gehaͤuse eingießt oder

eintroͤpfelt, wird der benezte Darm anschwellen, und die Verbindung luftdicht

machen; auch kann der Hahn oder Stopfer nun fest in das obere Ende des

aͤußeren Gehaͤuses eingedruͤkt werden, und, wenn die Klappe bei

d geschlossen ist, wird die Tinte vollkommen

zuruͤkgehalten werden. Wenn man nun die Federspize in das Instrument einsezt,

wie bei C in Fig. 9, und die Klappe d oͤffnet, so daß die Tinte durchfließen kann, so

wird ein leichter Druk auf das Daumenstuͤk dieselbe in hinlaͤnglicher

Menge nachfließen lassen, und wenn man diese bis zur Spize der Feder hinableitet

oder schnellt, wird sie, bei wiederholtem Druke, so lang fortfließen, als noch ein

Troͤpfchen in der elastischen Roͤhre vorhanden ist. Wie die Tinte in

der Roͤhre aber verbraucht wird, so tritt Luft an die Stelle derselben ein, und

folglich ist diese Roͤhre immer voll Tinte oder voll Luft, oder mit beiden

zugleich gefuͤllt.

Fig. 17

stellt einen Durchschnitt der Hahn-Roͤhre mit einer Schraube, einem Hahne,

Pfropfe oder mit einer Klappe dar. h ist der Canal

fuͤr die Tinte, welcher sich mit der Oeffnung oder mit dem Durchgange l, welcher in die Schraube eingebohrt ist, vereinigt.

Die Tinte fließt sehr leicht durch diese Oeffnung, wenn sie sich in der in der Figur

dargestellten Lage befindet; wenn aber die Schraube n

nur eine Viertel-Drehung macht, so wird der Durchgang vollkommen versperrt. Die

Theile alle sind hier in der Groͤße gezeichnet, in welcher ich dieselben

gewoͤhnlich verfertige; sie koͤnnen aber auch groͤßer oder

kleiner seyn und auf verschiedene Weise abgeaͤndert werden, wenn nur ihre

Einrichtung und Verbindung dieselbe bleibt.

Um dieses Instrument nach der verschiedenen Hand derjenigen einzurichten, die sich

desselben bedienen, kann der Druͤker der Spize naͤher geruͤkt,

oder von derselben mehr entfernt werden, wie man es bequemer findet; in dieser

Absicht laͤuft auch der Zapfen f durch den

Einschnitt k, Fig. 18. Ehe der, selbe

in dem aͤußeren Gehaͤuse eingefuͤgt wird, findet er sich in der

Lage k, Fig. 9. Das aͤußere

Gehaͤuse ist uͤbersilbert, so wie alles uͤbrige, was aus

Messing verfertigt ist, und wenn man dir Feder in den Sak stekt, bekommt die

Federspize einen Dekel; uͤbrigens koͤnnen alle die verschiedenen

Theile auch aus irgend einem anderen Materiale seynDiese kuͤnstliche Schreibfeder hat, wie alle uͤbrigen, an

welchen der Gebrauch eines Tintenfasses erspart werden soll, den Nachtheil,

daß die feinen Canaͤle, durch welche die Tinte ausfließt, sich

allmaͤhlich durch Verdikung der Tinte, Oxidation des Metalles etc.

verstopfen, und dadurch die Feder oft in dem Augenblike unbrauchbar wird, wo

man sie am noͤthigsten hat. A. d. Ueb..

Tafeln