| Titel: | Ueber eine neue Luftpumpe. Von Hrn. Joseph H. Patten. |

| Fundstelle: | Band 15, Jahrgang 1824, Nr. LXXXV., S. 386 |

| Download: | XML |

LXXXV.

Ueber eine neue Luftpumpe. Von Hrn. Joseph H.

Patten.

Aus dem American Journal of Sciences, in den

Annals of

Philosophy. October 1824. S. 255.

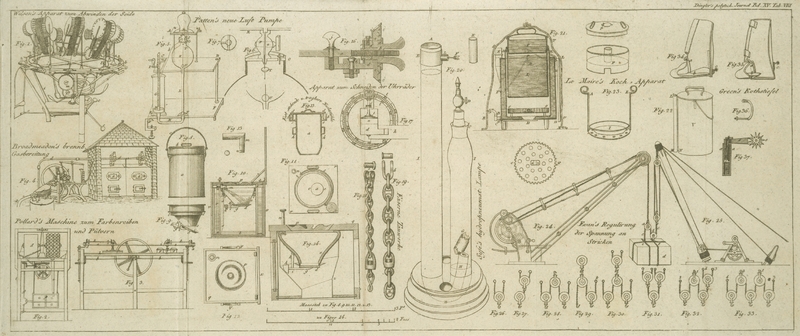

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Patten, über eine neue Luftpumpe.

Ich lege hier die Zeichnung einer Luftpumpe vor, welche, wie

ich glaube, so ziemlich den Maͤngeln der gewoͤhnlichen Luftpumpen

abhelfen soll. Der Bau derselben ist so einfach, daß sie nur wenig Geschiklichkeit

oder Kuͤnstlichkeit fordert, um aufgestellt zu werden, und in jedem Falle

weniger Reparatur, als die gewoͤhnlichen Luftpumpen, noͤthig hat. Die

Klappen, welche bei anderen Maschinen so viele Schwierigkeiten veranlassen,

koͤnnen hier groͤßer und staͤrker gemacht werden, wodurch die

Oeffnungen, ohne daß der Grad der Auspumpung hierdurch litte, vollkommner

geschlossen werden koͤnnen. Die Daͤmpfe, die von dem Oehle, welches

bei allen bisherigen Luftpumpen nothwendig ist, aufsteigen, bleiben hier von dem

Recipienten vollkommen ausgeschlossen, und da der leere Raum in dem Auszieher ein

torricellischer leerer Raum ist, so wird auch jener in dem Recipienten sich einem

solchen in dem Maße naͤhern, als die Elasticitaͤt der Luft es nur

immer gestattet. Die glaͤsernen Theile dieses Instrumentes kann man hei jedem

Glashaͤndler finden, und das Faͤßchen (welches aus Glas eleganter

aussieht) kann an jeder Dampfmaschine oder in jeder Gewehrfabrik verfertigt werden,

so wie jeder Uhrmacher im Stande seyn wird dasjenige zu liefern, was an dieser

Maschine aus Messing ist. Beiliegende Skizze, obschon von keinem Adepten in der

Kunst gezeichnet, wird, wie ich hoffe, eine Idee von dieser Maschine geben

koͤnnen. Die Zeichnung stellt einen verticalen Durchschnitt einer Tischpumpe

durch den Mittelpunct derselben dar, mit der Haͤlfte des daran befindlichen

Holzwelkes.

Es sind erst einige Monate, daß ich mich mit dieser Maschine beschaͤftige; das

Faͤßchen, das ich damahls an derselben hatte, war aus Messingblech, und die

Platte der Pumpe aus verzinntem Eisen; die Maschine war nur aus dem Rohen

gearbeitet, und der Auszieher war mit Leinoͤhl gefuͤllt: indessen

uͤbertraf sie doch bei allen ihren Unvollkommenheiten noch immer meine

Erwartung. Ich konnte mir bisher kein eisernes Faͤßchen verschaffen, so sehr

ich mich auch darum bemuͤhte.

Dieselben Buchstaben zeigen in Fig. 5 und 6 dieselben

Gegenstaͤnde an.

In Fig. 5 ist

AB, CD, EF der senkrechte Durchschnitt des Instrumentes;

G, ist ein Faͤßchen aus Gußeisen oder aus

Glas, welches fest auf der Tafel EF,

niedergeschraubt ist. Der dichte Staͤmpel, H,

bewegt sich in demselben mittelst des Zahnstokes I. K,

ist eine glaͤserne Kugel, welche auf der Tafel CD, ruht, und von etwas kleinerem Inhalte, als das Faͤßchen G, mit welchem es durch die glaͤsernen

Roͤhren L und M in

Verbindung steht, die in das Stuͤk N, fest

eingekittet sind, und in den Boden des Gefaͤßes G. Oben auf der Kugel K, ist die dike Kappe, O, aufgekittet, in welcher sich zwei Oeffnungen

befinden: in einer dieser Oeffnungen ist der Sperrhahn, P, eingeschraubt, der mit der Platte der Pumpe, R, in Verbindung steht; uͤber der anderen Oeffnung ruht die Klappe,

S, die sich in die Luft oͤffnet. Fig. 6 zeigt

diesen Bau deutlicher. In der Kugel, K, ist ein steifer

Draht, der etwas in den Hahn P hinauf steigt, und an

demselben ist die Klappe T, angeschraubt. Das andere

Ende des Drahtes steigt in die Roͤhre L, und an

ihr ist die Kugel U, aus Holz oder aus Kork, befestigt.

Wir wollen nun annehmen, daß der Staͤmpel H,

weggenommen, und das Faͤßchen G, mit Queksilber

gefuͤllt ist: wenn man die Roͤhren L und

M oͤffnet, so werden sie sich bis zur

punctirten Linie mit Queksilber fuͤllenDie aber in der Zeichnung fehlt. A. d. Ueb.. Man bringe nun den Staͤmpel so auf das Queksilber, daß zwischen

diesem und demselben keine Luft eingeschlossen ist. So wie der Staͤmpel niedergedruͤkt

wird, wird das Queksilber in die Hoͤhe steigen, und, wenn es die Kugel U, erreicht hat, diese auf seiner Oberflaͤche

schwimmen lassen. Diese Kugel wird mittelst des Drahtes die Klappe T, gegen jene Oeffnung hinauf stoßen, welche mit dem

Recipienten, R, in Verbindung steht; und da das

Queksilber fortfaͤhrt zu steigen, so hat die vor demselben hergetriebene Luft

keinen anderen Weg zu entweichen, als durch die Klappe S. Nun befindet sich der Staͤmpel an dem Boden des Faͤßchens,

und die Kugel ist voll Queksilber, wenn aber der Staͤmpel wieder in die

Hoͤhe gezogen wird, bildet sich ein leerer Raum in dem Faͤßchen, und

daß Queksilber in der Kugel muß, da es uͤber dem Staͤmpel in der

Hoͤhe von T sich befindet, herabsteigen, und in

der Kugel K, wuͤrde ein Torricellischer Raum sich

bilden, wenn nicht eine Verbindung zwischen derselben und dem Recipienten, R, Statt haͤtte. Wenn das Queksilber wieder in

die Kugel hinaufgetrieben wird, so treibt es alle in derselben enthaltene Luft

hinaus, sobald es bis S emporgestiegen ist. Damit aber

dieß geschehen kann, ist die Kappe O mit einem Rande

versehen, so daß immer der Zusammenziehung nachgeholfen, und am Ende der Ausziehung

die Klappe S mit dem Finger gehoben werden kann. Die

Luft wird, wie Fig.

7 im Durchschnitte zeigt, durch ein Loch a in

dem Hahne P eingelassen. Die Kappe O muß stark, und, wo sie aus Messing ist, mit einem

Glaskitte, so wie man denselben bei nautischen Maschinen braucht, uͤberzogen

seyn. Der Maßstab kann an der Kappe angebracht, oder in dem Recipienten

eingeschlossen seyn.

Der steife Draht mit der Klappe T, und der Kugel U, kann gaͤnzlich wegbleiben, und an der Stelle

desselben kann man eine glaͤserne, an beiden Enden offene, und in den Hahn

P, eingekittete Roͤhre anwenden, die beinahe

bis an den Boden der Kugel reicht. Das Queksilber wird, wenn es bis an das untere

Ende dieser Roͤhre gekommen ist, die Verbindung mit dem Recipienten

absperren. Dieß ist vielleicht der beste und einfachste Plan. Es kann auch, wenn man

die Kappe O mit dem Faͤßchen G verbindet (nach der punctirten Linie b), eine doppelte Pumpe angebracht werden, deren eine

Klappe sich einwaͤrts, die andere auswaͤrts, oͤffnet. Da die

Maschine klein ist, so

kann die Schwere derselben nicht als Einwurf gegen diese Einrichtung vorgebracht

werden: die Kugel hat bloß 4 Zoll im Durchmesser: das Faͤßchen ist 8 Zoll

hoch, und die ganze Hoͤhe der Maschine; bis zur Platte R, betraͤgt 15 bis 20 Zoll.

Tafeln