| Titel: | Beschreibung einer Maschine zum Schlagen der Baumwolle; bei der Ausstellung vom Jahre 1823 vorgestellt, von Hrn. Pihet, Maschinen-Baumeister, Cour de l'orme, N. à l'Arsenal zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 16, Jahrgang 1825, Nr. I., S. 3 |

| Download: | XML |

I.

Beschreibung einer Maschine zum Schlagen der

Baumwolle; bei der Ausstellung vom Jahre 1823 vorgestellt, von Hrn. Pihet, Maschinen-Baumeister,

Cour de l'orme, N. à

l'Arsenal zu Paris.

Aus dem Bulletin de la Société d'

Encouragement. 1824. N. 261. S. 197.

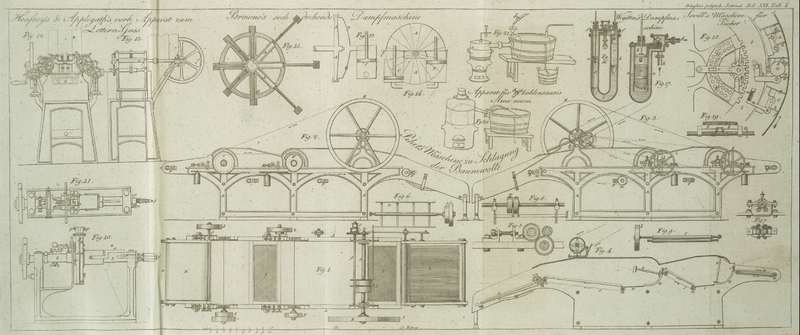

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Pihet's Beschreibung einer Maschine zum Schlagen der

Baumwolle.

Man weiß, daß die Baumwolle in sehr zusammengepreßten Ballen

aus America zu uns kommt, und selbst dann noch, wann die Paktuͤcher und

Strike von den Ballen abgenommen wurden, bei dem geringen Grade von

Elasticitaͤt, welchen ihre Fasern besizen, in demselben Umfange bleibt, in

welchen sie zusammengepreßt wurde. Die erste Arbeit des Spinners ist, sie zu

oͤffnen, auseinander zu nehmen, und zu klopfen, um das Zupfen zu erleichtern,

durch welches sie von dem Staube und groͤberen Unrathe befreyt wird.

Seit langer Zeit hatten die Spinner zu dieser Arbeit nur sehr unvollkommene, wenig

ausgiebige Maschinen: man legte eine etwas dike Lage Baumwolle auf eine gut

gespannte Huͤrde von Schnuͤren, und schlug solang mit Staͤbchen

auf die eine, und dann auch auf die andere, Seite der Baumwolle, bis diese,

hinlaͤnglich geoͤffnet war.

Um diese Arbeit auf eine wohlfeilere Weise verrichten zu koͤnnen, ersann man

nach und nach mehrere Maschinen, welchen man die sonderbaren Namen: Wolf, Teufel, Fuchs, Ventilator (loup, diable, renard) gegeben hat, und die auch in verschiedenen Werken,

namentlich in den Annales des Arts et Manufactures, T.

IV. p. 55, T. IX. p. 152, T. XII. p. 193, beschrieben wurden. Keine entsprach vollkommen ihrem Zweke.

Hr. Bautier hat in seinem Werke: l'art du silateur de coton, 1821, eine solche Schlag-Maschine mit Ruthen

oder Staͤben von seiner Erfindung beschrieben, woruͤber Hr. Baillet der Société einen Bericht

erstattete, welcher im Bulletin 1820, Maͤrz, S.

74, eingeruͤkt wurde. Die Arbeit geht auf dieser Maschine nicht

ununterbrochen fort, indem man aufhoͤren muß zu schlagen, wann man neue

Baumwolle auflegt, oder die alte umkehrt; sie konnte also nicht dasjenige leisten,

was ihr Erfinder von ihr erwartete.

In demselben Werke findet man auch die Beschreibung und Abbildung einer solchen

Maschine, die Hr. Dixon, ein ausgezeichneter englischer

Mechaniker, der sich zu Cernay, Departement du Haut-Rhin, niederließ, in Frankreich

eingefuͤhrt hat. Diese Maschine von anerkanntem Nuzen hat Hr. Pihet mit besonderem Fleiße (wie man sich bei der

Ausstellung uͤberzeugen konnte) ausgearbeitet, und sie scheint uns einer

Bekanntmachung durch den Bulletin wuͤrdigEs befanden sich auf der Ausstellung noch zwei aͤhnliche Maschinen,

deren eine Hr. Dixon selbst sehr schoͤn

ausgefuͤhrt hat; die andere war von Hrn. Laborde. Die erste befindet sich gegenwaͤrtig in der

Sammlung des Conservatoire des Arts et

métiers. Die Verdienste, die Hr. Dixon, ein gebohrner Englaͤnder, um die franz. Industrie

hat, findet man in diesem Journal Bd. XV.

S. 494. erwaͤhnt. A. d. Ueb..

Die Baumwolle wird auf dieser Maschine zwei Mahl nach einander, und, so zu sagen,

ununterbrochen geschlagen. Sie wird handvoll weise auf eine grobe Leinwand gelegt,

die wie ein Band ohne Ende gespannt ist, und sich im Kreise fort bewegt, und von

Speise-Walzen ergriffen und der Einwirkung eines Fluͤgels mit zwei Klopfern

ausgesezt, welcher, nachdem er sie bereits sehr geoͤffnet hat, sie wieder in

ein zweites Klopf-System wirft, aus welchem sie an dem entgegengesezten Ende

vollkommen geoͤffnet und frei von allem Miste heraus kommt. Nach dieser

vorlaͤufigen Beschreibung, welche nachfolgende Erklaͤrung

begreiflicher machen soll, wollen wir die einzelnen Theile derselben und ihr Spiel

kennen lehren.

Fig. 1 und

2 zeigen

auf Tafel I die Maschine im Grund- und im Aufrisse auf derselben Seite.

Fig. 3 ist ein

Aufriß von der linken Seite: rechts und links ist hier nach dem Beobachter bestimmt,

der sich im Puncte x befindet.

Fig. 4 ist ein

senkrechter Laͤngen-Durchschnitt der Maschine.

A, Gestell aus Gußeisen, dessen Seiten durch eiserne

Zwischenbalken gestuͤzt sind. B, Leinwand, wie

ein Band ohne Ende gespannt, die sich in der Richtung des Pfeiles a bewegt. (Man sehe besonders Fig. 4.) C, erstes Paar gefurchter Speise-Walzen. Sie werden

mittelst einer Band-Rolle, b, in Bewegung gesezt, welche

auf der verlaͤngerten Achse des unteren Cylinders stekt, welcher wieder,

durch Reibung, den oberen Cylinder treibt, der mittelst Hebel und Gewichte auf ihn

gedruͤkt wird, und, durch Eingreifen, den Cylinder, der die Leinwand, B, treibt. (Man sehe Fig. 5, wo dieser

Mechanismus in einem groͤßeren Maßstabe gezeichnet ist). D, erster Fluͤgel mit zwei Klopfern aus Eisen,

der sich um seine Achse mit einer Geschwindigkeit von 8-900 Umdrehungen in Einer

Minute in der durch das Pfeil bezeichneten Richtung dreht: Siehe hiervon den

Grundriß in Fig.

6. Seine Achse, welche, um sanfter zu laufen, auf Reibungs-Rollen

laͤuft, welche in Fig. 7 im Aufrisse und

Grundrisse dargestellt sind, fuͤhrt zwei Rollen, Fig. 1. Durch die erste

Rolle erhaͤlt der Fluͤgel seine Bewegung von der großen Rolle E, und die zweite uͤbertraͤgt sie auf

dieselbe Weise auf die Rolle F, welche auf der Achse des

zweiten Fluͤgels G aufgezogen ist. H, in Fig. 4, ist ein concaves

Geflecht aus grobem Eisendrahte, welches quer gelegt, und unmittelbar unter den

Speise-Cylindern angebracht ist;. welches folglich als Gegenschlaͤger dient,

und den Staub und Mist durchlaͤßt, ohne die Baumwolle selbst durchfallen zu

lassen. I ist eine hoͤlzerne Tafel, welche auf das Geflecht folgt. J ist eine zweite Leinwand, wie ein Band ohne Ende

gespannt, welche das zweite Walzenpaar der Speise-Cylinder R auf dieselbe Weise in Umlauf sezt, wie die erste. Die Rolle L, welche von der verlaͤngerten Achse des unteren

gefurchten Cylinders getragen wird, wird von der kleinen Rolle e, Fig.

1, gefuͤhrt, die in derselben vertikalen Ebene neben der Rolle f, sich befindet, welche die Bewegung der Rolle b, mittheilt, die auf der Verlaͤngerung der Achse

des unteren Cylinders des ersten Paares befestigt ist. Wir werden alsogleich zeigen,

wie die Rollen e und f,

welche auf derselben Achse g befestigt sind, in Bewegung

gesezt werden. M ist ein aͤhnliches Geflecht, wie

H; N ein

aͤhnliches Brett, wie das Brett J; O eine Leinwand ohne Ende, wie J, aber viel laͤnger; sie laͤuft mittelst eines Riemens, der

sich von der Rolle h nach der Rolle i erstrekt; Fig. 1. Alle diese

Leinwanden werden mittelst der Schieber P gespannt,

durch welche die Zapfen der Rollen, m, laufen. Q ist ein Eisendrahtgeflecht, auf welches die

geschlagene Baumwolle kommt, und durch welches der Ueberrest von Staub und Mist

durchfaͤllt, den sie allen Falls noch enthalten koͤnnte. In dieser

Hinsicht wird dieses Drahtgeflecht in senkrechter Richtung geschuͤttelt: auf

der einen Seite durch die Walze mit Daͤumlingen R, Fig.

4; auf der anderen durch eine Bewegung hin und her, welche ein

excentrischer Zapfen, n, Fig. 1 und 3, auf einem kleinen

Triebrade, r, welches auf der Achse S, dem Rade E

gegenuͤber aufgezogen ist, hervorbringt, T,

Rollen, von welchen die eine befestigt, die andere frei auf der Achse S ist, und mittelst welcher man die Maschine in

Thaͤtigkeit sezt, oder still stehen laͤßt, je nachdem man den Riemen

leitet, der von der Triebkraft der Maschine auf die eine oder auf die andere dieser

Rollen herkommt. (Siehe Fig. 8.) X, Gabelgriff, in welchem der Riemen laͤuft, und

der zur Leitung des Riemens auf die eine oder auf die andere der Rollen T dient.

J' und N', Fig. 1, sind bedekte

Thuͤren aus Metall-Geflecht; zwischen den Oeffnungen der Maschen derselben

entweicht der durch das Klopfen ausgeschlagene Staub.

Wenn die Maschine in Gang gebracht wird, zieht sie als die auf die Leinwand B geworfene Baumwolle ein. Diese Baumwolle laͤuft

durch die Cylinder C, und wird von dem Fluͤgel

D kraͤftig geschlagen, welcher durch die

Schnelligkeit seiner Umdrehung, und durch den Wind, welchen er erzeugt, die

Baumwolle auf die zweite Leinwand J, wirft, die dieselbe

mit sich fortzieht,

und sie einem zweiten Klopfen, dem ersten aͤhnlich, unterwirft. Diese, dann

schon sehr geoͤffnete Baumwolle wird hierauf aus der Maschine gejagt, sowohl

durch den Wind, den der Fluͤgel erzeugt, als durch die Leinwand O, welche zugleich fortlaͤuft. Waͤhrend

die Wolle hier durch die Maschine zieht, wird sie nicht bloß hinlaͤnglich

geoͤffnet, sondern auch vollkommen gereinigt.

Diese Maschine erzeugt weniger Abfall, als bei dem gewoͤhnlichen Schlagen der

Wolle Statt hat; sie erspart viele Zeit und Leute, und ist in großen

Baumwollen-Spinnereien ein unentbehrlicher Hausrath geworden. Sie schlaͤgt

taͤglich zwischen 3 bis 400 Pfund Baumwolle, und braucht nur 4 Maͤnner

an den Kurbeln. Sie kann auch durch ein Pferd getrieben werden. Ihr Preis kommt

nicht hoͤher als 16 bis 1800 Franken.

Hr. Pihet beschaͤftigt sich gegenwaͤrtig mit

Verfertigung einer anderen Maschine, welche die Baumwolle einer zweiten Bearbeitung

unterzieht, und die er Schlag- und Ausbreitungs-Maschine (batteur étaleur)

nennt. Diese Maschine klopft die Baumwolle noch ein Mahl, und breitet sie in einem

zusammenhaͤngenden Fladen aus, welcher sich auf einer Walze aufrollt: hier

ist also die Leinwand ohne Ende nicht mehr noͤthig. Von dieser Maschine kann

die Baumwolle unmittelbar unter die grobe Kardaͤtsche.

Diese Maschine erspart sehr viele Haͤnde bei den Kardaͤtschen: eine

Person allein kann deren 16 bis 20 bedienen. Die Kardaͤtschen werden dabei

sehr geschont, und selten geraͤth eine derselben in Unordnung, Der Abfall ist

geringer, indem man die Fladen nicht immer kreuzen und anfuͤgen darf. Die

Arbeit selbst endlich geschieht viel vollkommner und reiner, denn die Baumwolle

bekommt keine Bozen.

Tafeln