| Titel: | Verbesserung an Dampfmaschinen; worauf Wilh. Wigston, Mechaniker in Derby, Derbyshire, sich im Februar 1824 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 16, Jahrgang 1825, Nr. V., S. 20 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserung an Dampfmaschinen; worauf Wilh. Wigston, Mechaniker in

Derby, Derbyshire, sich im Februar 1824 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Oct.

1824. S. 176.

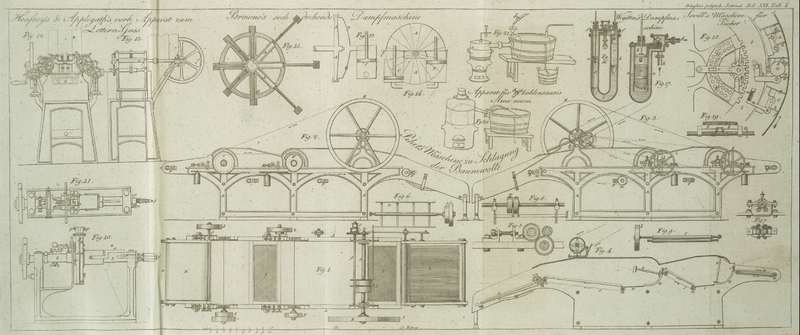

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Wigston's Verbesserung an Dampfmaschinen.

Diese Maschine gehoͤrt unter die mit Wechsel und

schweren Staͤmpeln, welche durch eine sehr dichte Fluͤßigkeit, wie

Queksilber, gehoben werden, das durch die Daͤmpfe in den Cylindern

hinaufgedruͤkt wird, so daß, wenn die Daͤmpfe aufhoͤren zu

wirken, das Queksilber und die Staͤmpel durch ihre eigene Schwere

herabfallen. Auf diese Weise erhaͤlt der Baum der Maschine durch die

Staͤmpelstangen eine abwechselnde Bewegung, und pflanzt diese auf die

gewoͤhnliche Weise fort.

Tabul. I. Fig.

16 ist ein verticaler Durchschnitt zweier Cylinder, a und b, welche unten bei vom

halbkreisfoͤrmigen Theile, c, dergleichen Durchmesser mit den Cylindern

hat, verbunden sind. d und e

sind zwei Staͤmpel, welche hohl sind, so daß sie in dem fluͤßigen

Metalle schwimmen, und sich in den Cylindern frei auf und nieder bewegen. Oben an

den Staͤmpeln sind Stangen mittelst Bolzen oder auf irgend eine andere Weise

befestigt, und diese Stangen laufen auf die gewoͤhnliche Weise durch

Schlußbuͤchsen. Oben an dem Cylinder ist die Kappe, ff, oder die sogenannte Schnauze, (nozzle piece), welche mit dem Cylinder durch

hervorstehenden Rand und Bolzen verbunden ist. Durch diese Schnauzen laͤuft

der Ein- und Ausgang fuͤr den Dampf, und daselbst befindet sich auch oben die

Schubklappe, g, welche diese Oeffnungen schließt und

oͤffnet, und mittelst eines Zahnstokes und eines gezaͤhnten

Zirkel-Ausschnittes, oder mittelst einer anderen Vorrichtung, die durch die auf- und

niedersteigenden Staͤmpel-Stangen, oder auf irgend eine andere Weise in

Thaͤtigkeit gesezt wird, zu spielen gezwungen wird.

Die Cylinder werden bis ungefaͤhr zur Haͤlfte aufwaͤrts mit

Queksilber, oder mit irgend einem anderen fluͤßigen Metalle, wie Blei oder

Wißmuth, gefuͤllt. In dem lezteren Falle ist es noͤthig die Cylinder

in Heizkammern einzuschließen, so daß die Metalle bestaͤndig fluͤßig

erhalten werden. Dieß kann dadurch geschehen, daß man die Cylinder in Zuͤge

des Ofens einsezt, welcher den Dampfkessel heizt, oder man kann auch einen

besonderen Ofen hierzu vorrichten. Wenn nun Dampf in den Cylinder a durch Oeffnung der Schubklappe eingelassen wird, so

wirkt die Elasticitaͤt desselben auf die Oberflaͤche des Queksilbers

oder des fluͤßigen Metalles in diesem Cylinder, und treibt dasselbe durch die

halbcirkelfoͤrmige Roͤhre c, in den

Cylinder b, wodurch der Staͤmpel e bis an den oberen Theil des Cylinders b hinaufgedruͤkt wird, waͤhrend der

Staͤmpel d durch seine eigene Schwere bis auf den

Boden des Cylinders a herabsteigt, wie Fig. 16 zeigt.

Da nun die Schubklappe die Oeffnung schließt, durch welche der Dampf in den Cylinder

a tritt, und die Eingangs-Oeffnung in den Cylinder

b oͤffnet. so wird der Druk des Dampfes auf

das Queksilber in b dasselbe niederdruͤken, und

es folglich in dem Cylinder a aufsteigen machen, welcher

dadurch, daß die Schubklappe die Ausleitungs-Oeffnung, welche zu dem Verdichter und zu der

Luftpumpe fuͤhrt, oͤffnete, leer wird. Auf diese Weise wird der

Staͤmpel d aufsteigen, und der Staͤmpel

e durch seine eigene Schwere niedersinken, wodurch

der Baum der Maschine seine abwechselnde Bewegung erhaͤlt, gerade so, wie bei

den anderen Dampfmaschinen mit zwei Stiefeln und zwei Staͤmpeln. Die

erhaltene Kraft ist gleich dem Gewichte des Staͤmpels der Differenz der

specifischen Schwere zwischen dem anderen Staͤmpel und dem Metalle, in

welchem er schwimmt.

Nach demselben Grundsaze kann auch die Maschine mittelst eines Staͤmpels

betrieben werden, wie Fig. 17 zeigt, wo der

Cylinder im Durchschnitte dargestellt ist. a ist das

aͤußere Gefaͤß in Cylinder-Form mit einem kugelfoͤrmigen Boden;

b ist der innere Cylinder, in welchem der

Staͤmpel c sich bewegt. Dieser Cylinder ist unten

offen, und beide Cylinder werden bis zur Haͤlfte hinauf mit fluͤßigem

Metalle gefuͤllt. Oben werden die Cylinder mit einer Kappe geschlossen, und

die Staͤmpelstange laͤuft, wie gewoͤhnlich, durch eine

Schlußbuͤchse. Der Dampf wird durch die Roͤhre d in die Buͤchse, e, geleitet, und geht

von da durch die Roͤhren f und g in den inneren und aͤußeren Cylinder. h ist eine Schubklappe, welche durch den

gezaͤhnten Sector, i, bewegt wird. Diese Klappe

schließt, wie die Figur zeigt, die Roͤhre f,

durch welche der Dampf in den inneren Cylinder geleitet wird, und wenn die

Roͤhre, g, offen ist, die in die Buͤchse

e leitet, tritt der Dampf ein, und druͤkt auf

die Oberflaͤche des Queksilbers in dem aͤußeren Cylinder a, treibt folglich dasselbe in dem inneren Cylinder b hinauf, wodurch der Staͤmpel c gleichfalls gehoben wird. Nachdem die Klappe h jezt uͤber die Oeffnung des Gefaͤßes a geschoben wurde, wird der Dampf aus demselben

ausgeschlossen, und in den Cylinder b gelassen, wo er

auf das Queksilber druͤkt, es in diesem Cylinder niedersinken, und in dem

aͤusseren Gefaͤße a aufsteigen macht, zu

welcher Zeit die Oeffnung der Auslaß-Roͤhre k in

der Roͤhre g geoͤffnet wird, und der Dampf

aus dem Gefaͤße a entweicht, oder verdichtet

wird, was die Wirkung der Maschine vermehrt. Der Staͤmpel c steigt nun durch seine eigene Schwere nieder. Auf

diese Weise steigt die Staͤmpel-Stange abwechselnd auf und nieder, und da

diese mit dem Baume der Maschine verbunden ist, macht sie diese mit einer Kraft sich

schwingen, die dem Gewichte des Staͤmpels gleich ist. Auf diese Weise kann

Wasser gepumpt werden.

Der Patent-Traͤger nimmt bloß das Niedersteigen der Staͤmpel durch ihre

eigene Schwere als seine Erfindung in AnspruchEs waͤre sehr zu wuͤnschen, daß er uns auch gesagt

haͤtte, wo diese seine Maschine bereits in Umtrieb steht. A. d.

Ueb..

Tafeln