| Titel: | Beschreibung eines Apparates zum Hizen des Wassers und anderer Flüßigkeiten, wodurch zugleich immer derselbe Grad von Wärme unterhalten wird. Von Hrn. Bonnemain, Ingenieur physicien, rue des Deux-Portes-Saint-Jean, N. 6, à Paris. |

| Fundstelle: | Band 16, Jahrgang 1825, Nr. LXIII., S. 285 |

| Download: | XML |

LXIII.

Beschreibung eines Apparates zum Hizen des

Wassers und anderer Flüßigkeiten, wodurch zugleich immer derselbe Grad von Wärme

unterhalten wird. Von Hrn. Bonnemain, Ingenieur physicien, rue des

Deux-Portes-Saint-Jean, N. 6, à

Paris.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement

pour l'Industrie nationale. N. 242. S. 238.

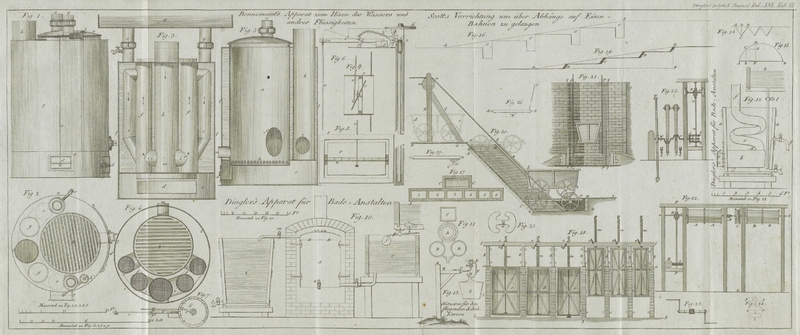

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Bonnemain's, Beschreibung eines Apparates zum Hizen des Wassers und

anderer Flüßigkeiten.

Herr Bonnemain, der sich seit langer Zeit mit

physikalischen Untersuchungen beschaͤftigt, ist durch mehrere sinnreiche

Erfindungen vortheilhaft bekannt – welche in den Kuͤnsten mit Nuzen

angewendet wurden, wovon aber ungluͤklicher Weise er selbst keinen Vortheil

ziehen konnte. Dieser schaͤzbare, und in seinem Alter schon weit

vorgeruͤkte Kuͤnstler, erhielt von dem Minister des Inneren eine

Aufmunterung im Gelde unter der Bedingung, daß er bei der Société de l'Encouragement die Zeichnungen und

Beschreibungen seiner Apparate zur Herausgabe derselben in dem Bulletin niederlegen

wolle. Diese Verbindlichkeit ist nun erfuͤllt, und wir werden 1tens, seinen

Apparat zur Heizung der Baͤder und Fluͤßigkeiten, 2tens, seinen Ofen

zum Ausbruͤten der Huͤhner, 3tens, seinen Ofen zum Heizen der

Glashaͤuser beschreiben.

Die Erfindung des Hrn. Bonnemain beruhen auf zwei

Grundsaͤzen: naͤmlich, Mittheilung der Waͤrme durch Umlauf von

heißem Wasser, und Regulierung der Intensitaͤt derselben auf staͤtige

und gleichfoͤrmige Weise, ohne daß die Heizer hierauf zu achten haben,

wodurch eine bedeutende Ersparung entsteht.

Diese beiden Erfindungen finden sich hier in einem walzenfoͤrmigen kupfernen

Ofen vereinigt, der in Wasser eingetaucht ist, und mittelst zweier Roͤhren

mit einem oben befindlichen Behaͤlter in Verbindung sieht, in welchem man die

Fluͤßigkeit erhizen will. Dieser Apparat ist auf Tafel VI. im Grundrisse,

Aufrisse und Durchschnitte dargestellt, und kann entweder mit Wolle oder mit irgend

einem anderen schlechten Leiter umhuͤllt werden. In dem Inneren befinden

sich, außer dem Herde und dem Roste, 5 Roͤhren, in welchen der Rauch umher

zieht, dessen Hize sich der Fluͤßigkeit mittheilt, welche sie umgibt, und der

beinahe kalt aus dem Schornstein entweicht. Um diesen Apparat anzuwenden,

faͤngt man damit an, daß man den Dekel abnimmt, und, in Fig. 1, und in den Ofen

soviel Brenn-Material wirft, als man zur Unterhaltung des Feuers fuͤr eine

gewisse Zeit uͤber fuͤr nothwendig erachtet. Das Brenn-Material ist

gewoͤhnlich Steinkohle; es kann aber auch Holzkohle seyn. Nachdem man den

Dekel wieder aufsezte, zieht man den Stoͤpsel, m,

heraus, und fuͤhrt durch die Oeffnung desselben einige gluͤhende

Kohlen ein, um das Brenn-Material anzuzuͤnden. Man stekt hierauf den

Stoͤpsel wieder ein, und oͤffnet das Thuͤrchen des

Aschenherdes, d, so lange, bis der Umlauf der Luft

hergestellt ist: dann werden alle Ausgaͤnge geschlossen. Der Rauch, der sich

auf dem Herde entwikelt, dringt durch die Oeffnung, f, in die beiden

aufsteigenden Roͤhren, ee: von hier steigt

er durch die Roͤhren, gg, nieder und geht

quer durch die Kniee, ii, in die große

Roͤhre, h, aus welcher er in den Schornstein

entweicht. Man sieht ein, wie durch diesen Umlauf der Rauch alle Hize verliert, und

diese auf seinem Umlaufe durch die Waͤnde der Roͤhren dem Wasser, in

welches sie eingetaucht sind, mittheilt. Wenn nun das Wasser den verlangten Grad der

Waͤrme erreicht hat, oͤffnet man den Hahn, r, das Wasser steigt aus der oben angebrachten Kufe, p, nieder in den Ofen, mengt sich in demselben mit dem

bereits erhizten Wasser, und steigt in die Roͤhre, q, in die Hoͤhe, um wieder in der Kufe sein voriges Niveau zu

erreichen. Nun faͤngt in den Roͤhren, o,

und, q, eine ununterbrochene Circulation an, die so

lange anhaͤlt, bis die Temperatur des Wassers in der Kufe im Gleichgewichte

mit jener des Wassers in dem Ofen ist. Auf diese Weise kann der Waͤrmestoff

in eine weite Entfernung von dem Herde geleitet werden, wenn man die

gehoͤrige Anzahl von Roͤhren anbringt. Wenn diese mit heißem Wasser

angefuͤllten Roͤhren durch Bruͤt-Oefen, Glashaͤuser,

Krankenhaͤuser etc. laufen, so verbreiten sie in denselben immer eine gleiche

Waͤrme.

Um die Staͤrke des Feuers zu reguliren, hat Hr. Bonnemain an seinem Ofen ein Instrument angebracht, welches er

Feuer-Regulator nennt, und welches auf Fig. 6 besonders

dargestellt ist: seine Einrichtung beruht auf dem Grundsaze, daß Waͤrme die

Metalle ausdehnt. Dieses Instrument besteht aus einer Eisenstange, x, welche an ihrem unteren Ende in eine Schraubenspindel

sich endet, die in einen kupfernen Stiefel, y,

eingreift, welcher sich in einer Buͤchse aus Zink oder Blei befindet, die von

einem anderen Stuͤke Kupfer, z, hermetisch

geschlossen wird. Diese Roͤhre ist in das Wasser des Ofens neben der

Roͤhre, q, eingetaucht. Sobald die Hize einen

hoͤheren Grad, als den verlangten, erreicht, verlaͤngert sich die

Stange, und die Scheibe, 5, welche dann die Ferse, a',

des gekruͤmmten Hebels, b', trifft, der sich

außen am Ofen befindet, macht das vordere Ende dieses Hebels, d', niedersteigen. Dieser Hebel stuͤzt sich aber auf einem anderen

Hebel, e', welcher, dadurch niedergedruͤkt, das

Staͤngelchen, v, niedersteigen macht, welches an

der Klappe, s, befestigt ist, die sich um eine Achse, u, dreht. Die Klappe schließt sich dann, und hindert den

Zutritt der tust. Wenn das Feuer nicht mehr Staͤrke genug hat, so zieht sich

die Stange, z, zusammen, der gekruͤmmte Hebel,

d', hebt sich, der Hebel, e', kommt in die durch die punctirten Linien angezeigte Lage, und zieht

das Staͤngelchen, v, welches die Klappe

oͤffnet. Auf diese Weise regulirt sich die Staͤrke des Feuers von

selbst ohne alle weitere Aufsicht Die Grade der Hize sind auf einer Platte, h', angezeigt, und werden mittelst eines Zeigers, i', angedeutet, der auf dem vierekigen Ende der Stange,

x, aufgezogen ist. Der kupferne Stiefel, y, befindet sich naͤmlich naͤher an dem

Feuer-Herde, verlaͤngert sich durch Einwirkung der Hize, und macht, daß

dadurch die Schraube der Stange, x, in ihrer

Schrauben-Mutter sich dreht, und ihre Bewegung dem Zeiger mittheilt.

Nach dieser Einrichtung ist die Klappe, so lange das Wasser in diesem

Waͤrm-Apparate die Temperatur der Atmosphaͤre besizt, durchaus offen,

indem die Metall-Stange dann zusammengezogen ist: sobald aber die Hize die Poren

dieser Stange erweitert, wird dieselbe ausgedehnt, die Hebel gerathen in

Thaͤtigkeit, und die Klappe verschließt die Oeffnung immer mehr und mehr,

durch welche die aͤußere Luft ihren Zutritt findet. Nur in dem Augenblike, wo

das Wasser den hoͤchsten Grad von Hize erreicht hat, muß man auf das Spiel

der Klappe einige Aufmerksamkeit wenden Sie liegt dann so, daß man sie fuͤr

ganz geschlossen halten wuͤrde; man muß aber wohl bemerken, daß, obschon der

Raum, durch welchen die Luft, insofern es der Regulator erlaubt, eintritt, sehr

klein ist, das Feuer doch sehr thaͤtig seyn, und hinreichen kann, um das

Wasser auf einen Grad von Siedehize und daruͤber zu bringen, wenn es

noͤthig waͤre.

Der Regulator des Hrn. Bonnemain vereint in sich den doppelten Vortheil,

Brenn-Material und Aufsicht zugleich zu ersparen; es ist nichts anderes

noͤthig, als das Brenn-Material zu gehoͤriger Zeit

nachzuschuͤtten. Da hier das Feuer allein wirkt, so ist der Zeitpunct, wo die

Luft zugefuͤhrt werden soll, so wie die Menge derselben, einer unwandelbaren

Ursache untergeordnet.

Dieser nuͤzliche Apparat wurde mit dem besten Erfolge zum Zerlassen des

Unschlittes, zum Heizen der Glashaͤuser und zu anderen Zweken, die wir in der

Folge anfuͤhren werden, angewendet. Man kann sie bei dem Wasserbade wie bei

dem Flammenfeuer, anwenden, indem man bei dieser Vorrichtung dem Feuer die

Geschwindigkeit befehlen kann, mit welcher es brennen soll.

Erklaͤrung der Figuren auf Tafel VI

.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben Gegenstaͤnde.

Fig. 1.

Aeußerer Aufriß des Ofens (Calorifère) zur

Erwaͤrmung des Wassers oder jeder anderem Fluͤßigkeit in der oben

befindlichen Kufe, und Unterhaltung eines staͤtigen und gleichmaͤßigen

Grades von Waͤrme.

Fig. 2.

Grundriß des oberen Theiles dieses Apparates mit abgehobenem Dekel.

Fig. 3.

Senkrechter Durchschnitt des Ofens und der daruͤber befindlichen Wasserkufe.

Man sieht hier die Anordnung der Roͤhren zur Circulation des Rauches.

Fig. 4.

Grundriß auf der Hoͤhe des Rostes.

Fig. 5.

Durchschnitt des Ofens und der Roͤhre, durch welche der Rauch aufsteigt.

Fig. 6.

Seitenaufriß des Regulators und Durchschnitt der Roͤhre, in welcher die

Metallstange eingeschlossen ist.

Fig. 7. Die

Grad-Platte und die Hebel des Regulators von oben herab gesehen.

Fig. 8. Die

Klappe, die den Zutritt der Luft auf den Herd regulirt, von vorne.

Fig. 9.

Durchschnitt derselben Klappe.

Die 4 lezten Figuren sind in drei Mahl groͤßerem Maßstabe gezeichnet, als die

5 ersteren.

a, Ofen; b, Rost; c, Aschenherd; d,

Thuͤre zum Aschenherde; ee, Roͤhren,

durch welche der Rauch bei seinem Aus tritte aus der Muͤndung, f, des Ofens aufsteigt; gg, andere

Roͤhren, in welchen der Rauch bei seinem Austritte aus den Roͤhren,

ee, niedersteigt, die mittelst eines

Kniestuͤkes an dem oberen Theile derselben befestigt sind; h, weite Roͤhre, durch welche der Rauch austritt,

der in dieselbe durch die zwei Seitenroͤhren, ii, bei seinem Austritte aus den Roͤhren, gg, gelangt; l,

aͤußere Huͤlle des Ofens (Calorifere); der

Raum zwischen dieser Huͤlle und dem Ofen und den Roͤhren ist mit

Wasser gefuͤllt, m, Stoͤpsel, durch dessen

Oeffnung man das Feuer einbringt; um das Brennmaterial zu entzuͤnden, und

durch welche man den Rost reinigt; n, Dekel des Ofens;

o, Roͤhre, welche mit einer oben befindlichen

Kufe, p, in Verbindungsteht, welche mit Wasser oder mit

irgend einer anderen zu hizenden Fluͤßigkeit gefuͤllt ist. Durch diese

Roͤhre steigt das Wasser in den Ofen (Calorifere)

nieder; sie ist mit einem Hahne, r, versehen, durch

welchen die Kufe sich ausleert; q, eine andere

Roͤhre, durch welche das in dem Apparate erwaͤrmte Wasser wieder in

die Kufe aufsteigt; s, Klappe, durch welche die Luft in

den Ofen eindringt: sie befindet sich in einem vierekigen Gehaͤuse, t, das nach außen an dem Apparate hervorspringt. Diese

Klappe ist auf einer Achse, u, beweglich, und wird von

dem eisernen Staͤngelchen, v, gefuͤhrt.

x, der Regulator besteht aus einer eisernen Stange,

deren unteres Ende in eine Schraube auslaͤuft, und, links sich drehend, in

eine kupferne Schraubenmutter paßt, y, welche sich am

Boden einer Roͤhre aus Zink oder Blei befindet. Das obere Ende dieser

Roͤhre ist mit einer kupfernen Scheibe, z,

versehen, auf welcher die Ferse, a', eines krummen

Hebels, b', ansteht, der sich um den Punct, c', dreht, und dessen vorderes Ende, d', in einen Einbug eines Hebels der zweiten Art, e', eingreift, der sich um die Achse, f', dreht, und ein Gegengewicht, g', traͤgt. An dem Ende dieses Hebels befindet sich das

Staͤngelchen, v, welches die Klappe

oͤffnet und schließt; h', die Grad-Platte,

aufgezogen auf der eisernen Stange, x, und mittelst der

Nadel, i', die Grade der Hize anzeigend. Dieser ganze

obere Theil des Regulators befindet sich außen an dem Apparate.

Tafeln