| Titel: | Vorrichtung zur ununterbrochenen Erzeugung von heissem Wasser für Bade-Anstalten u.s.w. Vom Herausgeber. |

| Autor: | Dr. phil. Johann Gottfried Dingler [GND] |

| Fundstelle: | Band 16, Jahrgang 1825, Nr. LXIV., S. 291 |

| Download: | XML |

LXIV.

Vorrichtung zur ununterbrochenen Erzeugung von

heissem Wasser für Bade-Anstalten u.s.w. Vom Herausgeber.

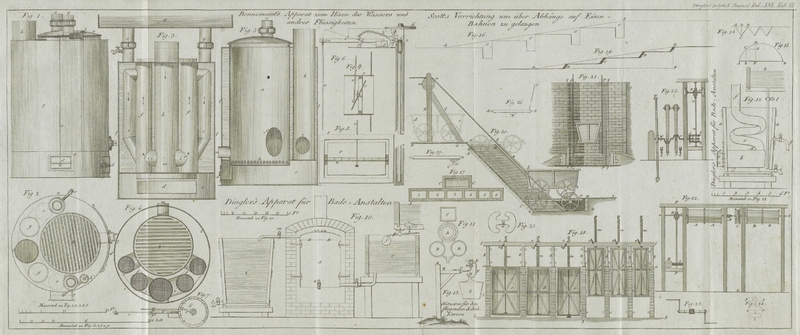

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Vorrichtung zur ununterbrochenen Erzeugung von heissem Wasser für

Bade-Anstalten.

Die vorstehende Abhandlung veranlaßt mich, eine durch

Erfahrung bewaͤhrte Vorrichtung mitzutheilen, mittelst welcher man

ununterbrochen heisses Wasser erzeugen kann, und welche sich vorzuͤglich

fuͤr große Bade-Anstalten eignet.

a) Fig. 10, ist ein

cylinderfoͤrmiger kupferner Kessel, der bis an die punctirten Stellen, xx, mit Wasser gefuͤllt ist. Der Zufluß des

kalten Wassers geschieht durch die Roͤhre, b,

welche mit einem hoͤlzernen Kasten (oder einer Kufe), c, in Verbindung steht.

d, ist eine großes Wasser-Reservoir, in welches das

Wasser durch ein Wasserwerk, oder von der Hand gepumpt wird. Am Boden dieses großen

Reservoirs ist ein gewoͤhnliches Brunnenventil, e, angebracht, das von einer hohlen kupfernen Kugel, f, an der sich ein langer Kupferstreifen, g,

befindet, welcher in der Gabel, h, balancirt, gehoben

wird.

i, der Behaͤlter fuͤr das warme Wasser,

welcher mit starken eisernen Reifen gebunden ist.

Ist die Vorrichtung so angerichtet, dann wird der Kessel, a, geheizt. So wie das Wasser heiß wird, dehnt es sich aus, und ergießt

sich durch die Roͤhre, k, in den

Behaͤlter, i; dagegen laͤuft das kalte

Wasser aus dem Kasten, c, durch die Roͤhre, b, in den Kessel, und so wie der Wasserstand in dem

Kasten, c, faͤllt, sinkt die Kugel, f, wodurch das Aufsteigen des Metallstreifen, g, das Ventil, e, gehoben,

und das abgaͤngige Wasser im Kasten, c, durch das

gehobene Ventil aus dem Reservoir ersezt wird. Bei wiederhergestelltem Niveau steigt

die Kugel, f, in die Hoͤhe, wodurch sich das

Ventil, g, wieder schließt.

Wenn das Reservoir, d, mit hinlaͤnglichem Wasser

gefuͤllt ist, dann hat man bei dieser Vorrichtung weiter nichts zu thun, als

in dem Verhaͤltnisse, als man mehr oder weniger heissen Wassers

benoͤthigt ist, das Feuer unter dem Kessel kuͤrzer oder laͤnger

zu unterhalten; das Ablaufen des heissen und das Zulaufen des kalten Wassers geht

von selbst ununterbrochen fort.

Von dem Behaͤlter, i, wird das heisse Wasser durch

bleierne Roͤhren, l, nach den Badewannen

geleitet. Wird dieser Behaͤlter mit einem gut schließenden Dekel versehen,

dann bleibt das darinnen vorraͤthige heiße Wasser mehrere Tage warm.

Bei großen Bade-Anstalten muß man fuͤr das heiße Wasser 2 Behaͤlter

haben. So wie der eine voll ist, schließt man den Zufluß-Hahn, m, und oͤffnet den am zweiten

Behaͤlter.

Die Vorrichtung fuͤr zwei Behaͤlter zeigt Fig. 11. A, ist der Wasser-Kessel, und, B,

B, die beiden Behaͤlter zum heissen Wasser, und C, das Reservoir. Die Ableitung des heissen Wassers

geschieht durch eine gemeinschaftliche Roͤhre, d,

welche gabelfoͤrmig mit den beiden Behaͤltern verbunden ist.

Braucht man schnell kochendes Wasser, dann sperrt man den Kommunikations-Hahn, b, ab, und unterhaͤlt das Feuer bis das Wasser

kocht, wo man es dann durch den Hahn, n, ablaufen

laͤßt.

Alles Holzwerk (Kufen, Reservoirs, etc.), muß man außen mit Oehlfarbe

anstreichen.

Unter einigen Abaͤnderungen ist diese Vorrichtung der zwekmaͤßigste und

bewaͤhrteste Beuch- oder Laugen-Apparat, wozu er im Bd. III. S. 1, in diesem Journale

beschrieben, und auf Tab. XVII. daselbst abgebildet ist.

Fuͤr den Bedarf von 6, 8, und mehrere Baͤder, eignet sich folgende

Vorrichtung: aa, Fig. 12, ist eine aus 3

Zoll starkem Holz verfertigte Kufe, welche mit starken eisernen Reifen gebunden ist.

In dieser Kufe befindet sich ein runder kupferner Ofen, b, dessen Hals, c, aus der Kufe ragt. Der

Ofenhals, c, hat außerhalb der Kufe eine breite Zarche,

welche mit Kitt unterlegt, an die Kufe wasserdicht angenagelt ist. Auch ist derselbe

mit einer gutschließenden Thuͤre versehen. Bei d,

ist eine 9 Zoll weite

spiralfoͤrmige kupferne Roͤhre, e, fest

genietet, deren aufsteigende Endung, f, den Kamin

bildet.

Der Ofen ist in der Kufe mit einigen kupfernen Stangen fest gespannt, damit er beim

Kochen des Wassers nicht wakelt. Wenn nun die Kufe mit Wasser gefuͤllt, und

der Ofen gefeuert wird, so erwaͤrmt sich das Wasser sehr schnell, und kann

auch bald zum Kochen gebracht werden. Das heiße oder kochende Wasser laßt man durch

die, mit einem Hahn versehene Roͤhre, g, nach den

damit in Verbindung gesezten Badewannen ablaufen.

Oberhalb der Kufe befindet sich ein hinlaͤnglich großes Reservoir, k, fuͤr das kalte Wasser. Reicht das heiße

Wasser, das bis zu der Roͤhre, g, abgelassen

wurde, nicht aus, dann oͤffnet man den an dem Rohr des Reservoir befindlichen

Hahn, l, und laͤßt durch dieses Rohr, das bis auf

einen Zoll an den Boden in der Kufe geht, aus dem Reservoir kaltes Wasser laufen.

Das im untern Raume befindliche heiße Wasser steigt nun in die Hoͤhe, und

kann nun vollends abgelassen werden. Die Kufe wird hierauf zum Erhizen einer neuen

Quantitaͤt Wasser mit kaltem Wasser aus dem Reservoir

vollgefuͤllt.

In dieser Kufe, welche mit einem getheilten starken Dekel, (der durch eine Rolle halb

oder ganz in die Hoͤhe gehoben werden kann) bedekt seyn muß, haͤlt

sich das Wasser ziemlich lange warm, wobei man aber auf das gute Zuschließen der

Ofenthuͤre sehen muß, weil sonst eine Ventilation der Luft entsteht, durch

die das Wasser schneller abgekuͤhlt wuͤrde. Die ganze Wassermasse kann

durch den Hahn, i, abgelassen werden.

Diese Vorrichtung ist fuͤr oͤffentliche Anstalten, namentlich

fuͤr Krankenhaͤuser, vorzuͤglich geeignet. Durch mein

Veranlassen wurde sie in dem hiesigen Gasthofe, zur goldnen Traube,

ausgefuͤhrt, und gewaͤhrt den badelustigen Reisenden alle

Bequemlichkeit. Daß das auf diese wohlfeile Weise erhizte Wasser zum Waschen u.s.w.

gleich vortheilhaft benuͤzt werden kann, wird wohl keiner besondern

Erwaͤhnung beduͤrfen.

Tafeln