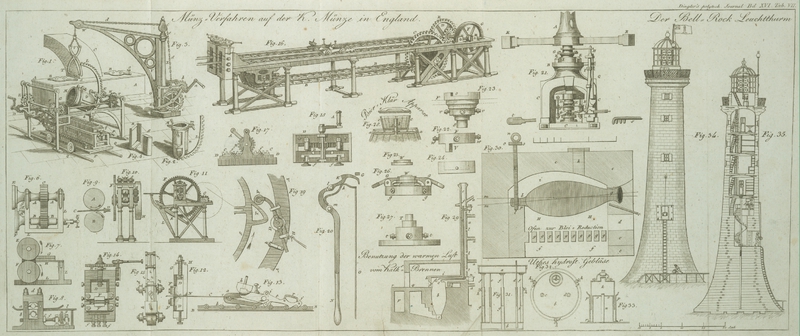

| Titel: | Münz-Verfahren auf der k. Münze in England. |

| Fundstelle: | Band 16, Jahrgang 1825, Nr. LXXXV., S. 402 |

| Download: | XML |

LXXXV.

Münz-Verfahren auf der k. Münze in EnglandKein Land hat schoͤnere Muͤnze, als England; man kann den

englischen halben Pfennig (Halbpence, 6 Pfenn. rhn.) eben so gut eine Medaille

nennen, als die Doppel-Guinea, und man darf es wahrlich dem so oft das Ausland

verhoͤhnenden National-Stolze der Englaͤnder verzeihen, wenn er

unsere festlaͤndischen Goldstuͤke und Thaler „flat heads“ (Flachkoͤpfe) nennt. Es laͤßt sich allerdings auf dem festen

Lande, wo man keine englische Preßschraube kennt, und schwerlich vor 100 Jahren

noch eine machen wird, (ausgefuͤhrt aus England duͤrfen nicht

einmahl halbzolldike Schrauben werden) nicht erwarten, daß unsere Muͤnzen

sobald das englische Gepraͤge erreichen werden, zumahl da Muͤnzen

Finanz-Quellen sind. Indessen wird vielleicht dasjenige, was unsere

Muͤnzmeister aus obigem Aufsaze weder brauchen koͤnnen und wollen,

noch brauchen duͤrfen, manchem Silber-Arbeiter und Knopf-Fabrikanten zu

Nuzen kommen. A. d. Ueb..

Aus dem Mechanic's Magazine. N. 62–66.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Münz-Verfahren auf der k. Münze in England.

Die Weise, wie gegenwaͤrtig das Silber auf der k.

Muͤnze geschmolzen wird, ist eine neuere Erfindung und zugleich eine sehr

wichtige Verbesserung. Ehevor schmolz man das Silber in Tiegeln aus Graphit

(Ipser-Tiegeln), und die sogenannten Tokens fuͤr die Bank von Ireland wurden

in großer Menge auf diese Weise geschmolzen. Da die Einfuhr an Muͤnze

gaͤnzlich aus spanischen Thalern bestand, und die Tokens denselben Fuß

hatten, so konnte der Schmelzer dieselben leicht in einer Menge von 60 Pfund Troy

Gew. (24 Loth auf das Pfund) schmelzen. Das Nachtheilige dieses Verfahrens zeigte

sich aber bei den uͤbrigen Muͤnzen, zu welchen man Silber-Barren von

verschiedener Feinheit nicht verwenden konnte, indem sie sich in einem und demselben

Topfe nicht so zusammenschmelzen ließen, daß man daraus eine Muͤnze nach unserem englischen

Schrot und Korne haͤtte schlagen koͤnnen. Unsere Regierung

fuͤhlte diesen Nachtheil so sehr, daß sie im J. 1777 Hrn. Alehorne, Probirer des Muͤnzmeisters (Master's Assay-Master) nach den Muͤnzen zu Paris,

Rouen, Lille, Bruͤssel sandte, um daselbst Erkundigungen sowohl uͤber

die Art zu praͤgen, als vorzuͤglich uͤber die Weise Silber im

Großen zu schmelzen, einzuziehen. Hr. Alehorne war zu

dieser Untersuchung um so mehr geeignet, als er die englische Muͤnze sehr

genau kannte, und als praktischer Chemiker ausgebreitete und mannigfaltige

Kenntnisse besaß: seine Bemerkungen uͤber die franzoͤsischen und

flanderschen Muͤnzen und Muͤnzanstalten machen seinen Kenntnissen und

seinem kritischen Geiste viele Ehre.

Es verdient bemerkt zu werden, daß in den Buͤchern der Muͤnze

aufgezeichnet ist: „die Silber-Tiegel wogen bei der Umpraͤgung

unter Wilhelm III. 400 Pfund Troy und daruͤber.“ Wie aber

diese Menge Silbers geschmolzen wurde, daruͤber ist keine Spur mehr zu

finden, und es ist eine bloße Vermuthung, daß es in Tiegeln von geschlagenem Eisen

geschah. Kein Stein von einem Schmelz-Ofen, der zu einer solchen Arbeit getaugt

haͤtte, ist im Tower uͤbrig geblieben, und nicht der leiseste Nachhall

uͤber die Methode, die man dabei befolgte, hat sich erhalten.

Im Jahre 1758 machte man einige Versuche, Silber in Toͤpfen von geschlagenem

Eisen zu schmelzen, und zwar mittelst eines Windofens: man fand aber diese Arbeit zu

muͤhsam, zu unbequem und zu wenig vortheilhaft, und gab sie auf.

Im Jahre 1787, wo einiges Silber zum Auspraͤgen auf die Muͤnze gebracht

wurde, machte der sel. Hr. Morrison, damahls Deputy-Master und Woker, welcher die Schmelzgeschaͤfte leitete,

neue Versuche. Der Wind-Ofen wurde wieder hervorgesucht, und wieder beseitigt. Er

versuchte hierauf das Silber in großen Tiegeln von Graphit zu schmelzen, die 100 bis

120 Pfund Troy Gew. fassen konnten; allein, das wieder, holte Brechen der Tiegel,

obschon man versuchte, sie durch aussen angebrachten Kitt zu schuͤzen, zeigte

sich nicht bloß als großer Aufenthalt in der Arbeit, sondern auch als bedeutender

Verlust fuͤr den Schmelzer. Man versuchte Tiegel aus Guß-Eisen; allein diese floßen, und das

Eisen mengte sich mit dem Silber. Die Arbeit wurde uͤberdieß noch immer durch

den k. Muͤnzprobirer aufgehalten, weil das Metall nicht von echtem Korne war,

und durch das Schmelzen und Ausschoͤpfen mit Loͤffeln aus dem Tiegel

immer feiner wurde.

Abgesehen von allen diesen Schwierigkeiten entstanden noch weit groͤßere in

der Schmelz bei dem Eintragen in die Tiegel vor dem Schmelzen. Die in der

Muͤnze gewoͤhnliche Methode, das Metall auf das gesezliche Korn zu

bringen, indem man feineres und schlechteres Silber mit einander vermengt, und

soviel Fein zusezt, als noͤthig ist, das verlangte Korn mit der

groͤßten Genauigkeit zu erhalten, machte es unmoͤglich, wenn die

Barren zwischen 60 und 80 Pfund Troy wogen, Eintraͤge zu Stande zu bringen,

die nicht uͤber 100 Pfund Troy betrugen. Man mußte daher vorlaͤufig

die groͤßeren Silber-Barren durch Schmelzen in kleinere verwandeln, und diese

mußten wieder auf dem Empfangs-Amte (office of receipt)

abgewogen werden. Es wurden also aus einer Arbeit zwei gemacht; der Schmelzer hatte

mehr Muͤhe, mehr Abgang und Auslage, und fuͤr das Amt selbst entstand,

uͤberfluͤßige Schreiberei und Aufsicht. Es war einleuchtend, daß

dieses Verfahren bei dem Schmelzprocesse des Silbers nichts taugte, und es ward

daher aufgegeben.

Man machte hierauf Versuche mit Reverberir-Oefen, nach Art derjenigen, derer man sich

auf der Muͤnze zu Lille bedient. Auch diese hatten keinen besseren Erfolg,

als die vorigen, und der Reverberir-Ofen wurde wieder aufgegeben. Der Fehler lag

hier darin, daß man zu feines Silber bei dieser Art von Schmelzung bekam, und daß

die Legirung oxidirt wurde, welche nach englischen Muͤnz-Gebrauche, der

Schmelzer durchaus nicht zusezen darf, wie dieß auf franzoͤsischen

Muͤnzen erlaubt istDer englische Schmelzmeister darf das gesezliche Korn nur durch Zusaz von

Fein erzeugen. A. d. Ueb.. Auf den franzoͤsischen Muͤnzen wird, sobald das Silber im

Fluße ist, etwas davon herausgenommen, und probirt, und sodann Kupfer nach dem Grade

der Feinheit des geschmolzenen Silbers (welches waͤhrend der Probe immer in Fluß erhalten

wird) zugesezt, gehoͤrig umgeruͤhrt, und alsogleich in Barren

gegossen.

Der sel. Morrison, unermuͤdet in seinen Anstrengungen zur Vervollkommnung des

ihm anvertrauten Geschaͤftes, stellte in den Jahren 1795 und 1798 wiederholte

Versuche an, um endlich seinen Zwek-Schmelzen des Silbers in großen Mengen auf ein

Mahl, ohne daß das Silber dadurch zu fein wird und verloren geht – zu

erreichen. Er wandte dreierlei Oefen an, deren jeder auf verschiedene Weise gebaut

war; allein, obschon er seinem Ziele naͤher kam, blieb noch immer eine

Unvollkommenheit uͤbrig, die daher ruͤhrte, daß das Silber mit

Loͤffeln ausgeschoͤpft werden mußte, die das Metall durch ihre

Kaͤlte schreiten, und den Schmelz-Proceß hoͤchst muͤhsam und

langweilig machten.

Bis zum Jahre 1804 wurden keine neuen Versuche mehr angestellt: Hr. Morrison starb im

Jahre 1803, und an seine Stelle trat sein Sohn als Deputy-Master and Wocker of the Mint. Der außerordentliche Mangel an

Silber-Muͤnzen und der fehlerhafte Zustand derselben, welcher von den Fehlern

in der Schmelz herruͤhrte, veranlaßte Hrn. Morrison die Versuche seines

Vaters zu wiederholen. In dem Verfolge derselben hatte Hr. Morrison sein Augenmerk

auf einen Ofen gerichtet, in welchem man sich der Tiegel aus Gußeisen bedienen

koͤnnte, so zwar, daß diese Tiegel 4 bis 500 Troy fassen und auf ein Mahl

schmelzen, und auf eine Vorrichtung, mittelst welcher man das toͤlpische und

Silber verwuͤstende Ausschoͤpfen mittelst des Loͤffels umgehen,

und das Silber in Model aus Gußeisen statt der bisher aus Sand in der Muͤnze

gebraͤulichen gießen koͤnnte.

Hrn. Morrison's Versuche gelangen zu seiner großen Ehre vollkommen, und die

Silber-Schmelz ward in der neuen Muͤnze (New-Mint) nach dem Ofen eingerichtet, in welchem die Versuche auf eine so

genuͤgende Weise gelungen sind. Seit 1811 ist nun Alles so im Gange, und man

kann bei dieser neuen Einrichtung mit Leichtigkeit 10,000 Pfund Troy Silber

taͤglich schmelzen, wie es im Jahre 1817 bei der lezten Umpraͤgung

mehrere Monate lang wirklich geschehen ist.

Nachdem wir eine Beschreibung der Vorrichtung zum Plaͤtten und Streken (durch

Walzen) des Silbers (Bd. 1. S. 283) gegeben habenWir werden diese nachtragen. A. d. Ueb., wollen wir jezt die Oefen der Silber-Schmelz mit den dazu gehoͤrigen

Maschinen beschreiben.

Die Figuren 1–3 zeigen die Maschinen zum Gießen der Silber-Barren im Perspective.

In Fig. 1, ist,

AA, der Ofen, oder sind vielmehr die Oefen, in

welchen das Silber geschmolzen wird. Sie sind Windoͤfen, und nach der

gewoͤhnlichen Art der Schmelz-Oefen aus feuerfesten Ziegeln erbaut; um sie

jedoch dauerhafter zu machen, ist das Mauerwerk mit einem Gehaͤuse aus

Gußeisen umgeben, dessen Waͤnde oder Platten mittelst Schrauben zusammen

gehalten werden. BB, sind die Dekel auf diese

Oefen: ein einzelner Schrauben-Stift haͤlt dieselben auf der oberen Platte

der Oefen nieder, und diesem Stifte gegenuͤber ist der Griff, a, befestigt. Wenn man diesen Griff schiebt, so bewegt

sich der Dekel seitwaͤrts auf seinem Mittelstifte, so daß er von der

Muͤndung des Ofens wegkommt. An dem Dekel befindet sich eine Walze, welche

auf der oberen Platte laͤuft, und demselben seine Bewegung erleichtert.

Die innere Form eines jeden Ofens ist kreisfoͤrmig, 30 Zoll tief, und

haͤlt 21 Zoll im Durchmesser; am Grunde des Ofens ist ein Rost aus

Gußeisen-Stangen (deren jede beweglich ist), wodurch die Luft Zutritt

erhaͤlt. Auf dem Roste befindet sich ein Untersaz aus Gußeisen, welcher

concav und in der Dike eines Zolles mit Coke- oder Holzkohlen-Staub bedekt ist: auf

diesem Untersaze kommt der Tiegel zu stehen, in welchem das Silber geschmolzen

werden soll. Der Untersaz ist beinahe zwei Zoll dik, und in seinem Durchmesser um

volle zwei Zoll breiter als der Tiegel: der Zwek desselben ist, das Untertheil des

Tiegels vor der sehr großen Hize zu verwahren, welche der Luft-Strom, der durch den

Rost aufsteigt, waͤhrend der Ofen im Feuer steht, erzeugt, wodurch der Tiegel

in Gefahr gerathen koͤnnte, zu schmelzen. Diese Vorsicht ist wesentlich

nothwendig, indem der Tiegel durch den Untersaz so bedeutend uͤber den Rost

erhoͤht, und von dem Feuer des Ofens ganz umgeben wird. Wenn das Feuer

indessen in dem Ofen gehoͤrig regiert wird, so ist nicht zu besorgen, daß der Tiegel schmilzt.

Oben oder an der Muͤndung des Tiegels befindet sich eine Muffel, ein 6 Zoll

tiefer Ring aus Gußeisen, der genau in die Muͤndung des Tiegels paßt. Diese

Muffel dient hier, wie bei dem Schmelzen des Goldes: sie gestattet mehr

Brenn-Material in den Ofen zu bringen, als die bloße Laͤnge des Tiegels nicht

erlaubt, und bringt dadurch den Schmelz-Proceß zu groͤßerer Vollkommenheit.

Sie wird auch dadurch sehr bequem, daß sie dem Tiegel gewissermaßen eine

groͤßere Tiefe verschafft, so daß man Stuͤke Silber in denselben

bringen kann, die, bei der wirklichen Tiefe des Topfes an und fuͤr sich, zu

lang seyn wuͤrden, und nimmermehr in denselben eingetragen werden

koͤnnten. Dieser Ring oder die Muffel wird oben mit einem Dekel aus Gußeisen

bedekt, damit nichts von dem Brenn-Materiale in den Tiegel fallen kann, und das

Metall, waͤhrend es im Fluße steht, vor der Einwirkung der

atmosphaͤrischen Luft gesichert wird. Jeder Ofen hat einen 9 Zoll breiten und

3 Zoll hohen Zug. Der Zug ist 4 Zoll von dem oberen Rande des Ofens entfernt,

laͤuft in horizontaler Richtung fort, und erstrekt sich bis zu dem Zuge, C, der 9 Zoll im Gevierte haͤlt, und in schiefer

Richtung in den Schornstein aufsteigt, welcher sich 45 Fuß uͤber dem Roste

des Ofens verlaͤngert.

Wenn die Thuͤrchen des Ofens, BB,

geschlossen sind, so steigt der Luftstrom, welcher bei dem Roste eintritt, durch den

Koͤrper des Ofens auf, und macht, daß das Brenn-Material (hier Cokes),

welches den Tiegel umgibt, in volle Gluth geraͤth. Der gehoͤrige Grad

von Hize wird indessen sehr genau durch einen Daͤmpfer bestimmt, welcher in

dem Zuge eines jeden Ofens angebracht ist, und genau in das Vierek desselben paßt,

so daß man jeden verlangten Grad von Luftzug nach Belieben herstellen kann. Dieser

Daͤmpfer ist eine Platte von geschlagenem Eisen, und in einem Rahmen

befestigt, mittelst welchen er sich leicht aus- und einschieben laͤßt, so daß

die Groͤße des Zuges sich dadurch leicht vermehren oder vermindern

laͤßt. Er ist in dem Gemaͤuer des schief aufsteigenden Zuges, C, angebracht, ungefaͤhr 18 Zoll uͤber dem

oberen Rande des Ofens. Die Ofen-Thuͤrchen, BB, sind mit kleinen Loͤchern versehen, durch welche man in den Ofen sehen kann: sie

werden durch Pfropfen von Gußeisen geschlossen.

Wenn der Ofen in Gang gebracht wird, legt man einige gluͤhende Holzkohlen auf

den Rost und rings um den Tiegel, welcher immer ehe in den Ofen gebracht werden muß,

als man Feuer gibt. Auf die Holzkohlen legt man ungefaͤhr 3 Zoll hoch Cokes,

schließt das Thuͤrchen, B, und zieht den

Daͤmpfer ungefaͤhr zwei Zoll weit heraus. Wenn die Cokes anfangen zu

brennen, traͤgt man noch ein Mahl soviel von denselben ein, und faͤhrt

damit so lange fort, bis der ganze Ofen mit gluͤhenden Cokes

angefuͤllt ist. Diese Vorsicht ist noͤthig, damit der Tiegel, welcher

aus Gußeisen ist, bei einer zu schnell angebrachten Hize nicht springt: man kann

gewoͤhnlich zwei Stunden rechnen, ehe man dem Tiegel mit aller Sicherheit

volle Hize geben darf. Ehe man das Silber eintraͤgt, wird der Tiegel

rothgluͤhend gehizt, und dann untersucht, ob er waͤhrend dieses Hizens

(wie man es in England nennt, waͤhrend des Ausbringens, bringing up) keine Spruͤnge bekam. Diese

Pruͤfung geschieht dadurch, daß man eine kalte eiserne Stange von bedeutender

Dike in die Mitte des Tiegels bringt, wodurch sogleich jeder Sprung dem Auge

deutlich wird. Nachdem man sich uͤberzeugt hat, daß der Tiegel gesund (ganz)

ist, wird das Silber in denselben eingetragen. Mit diesem zugleich wird auch etwas

grob gekoͤrntes Holzkohlenpulver in denselben eingetragen, wodurch der Tiegel

an seiner inneren Wand ausgekleidet, und das Silber vor dem Ankleben an derselben

geschuͤzt wird. Wenn das Silber einmahl bis auf den Schmelzpunct gelangt ist,

wird die Menge des Holzkohlenpulvers vermehrt, bis es beinahe einen halben Zoll tief

auf der Oberflaͤche desselben steht: dadurch wird es so viel als

moͤglich vor der Einwirkung der aͤußeren Luft geschuͤzt, und

die Oxidation der Legierung verhuͤtet, durch welche das Silber sonst zu fein

werden wuͤrde. Nachdem das Silber vollkommen und gehoͤrig geschmolzen

wurde, wird es mit einem eisernen Ruͤhrer gehoͤrig umgeruͤhrt,

so daß die ganze Masse von gleichfoͤrmigem Korne wird. Der Tiegel wird dann

mittelst des Krahnes aus dem Ofen gehoben, und zur Gießmaschine gebracht, durch

welche das Silber in die Gieß-Model gegossen wird.

Fig. 3, zeigt

diesen Krahn. Er wird durch eine stark Saͤule von Gußeisen, X,

gestuͤzt, welche in dem Gemaͤuer unter dem Floͤze

gehoͤrig befestigt ist. Der Galgen des Krahnes, W. Y ist aus einem Stuͤke geflossen: er ist

bei e, mit einem Halsbande versehen, welches um einen

Zapfen an dem oberen Ende der Saͤule, X, paßt. An

dem unteren Theile des Galgens ist ein aͤhnliches Band, welches die

Saͤule in der Naͤhe ihrer Basis umfaͤngt. Um diese beiden

Stuͤzpuncte dreht sich der Galgen frei, so daß sein Ende, W, uͤber jeden der beiden Oefen, BB, gebracht werden kann. Das Raͤderwerk

des Kraͤhnes befindet sich zwischen zwei Rahmen, zz, welche an dem Galgen mittelst drei Bolzen befestigt sind: es besteht

aus einem Zahnrade, c. an dem Ende der Trommel, auf

welchem die Kette sich aufwindet, und aus einem Triebstoke, b, welcher das Zahnrad treibt. Die Achse des Triebstokes hat an jedem

ihrer beiden Ende eine Kurbel, durch welche sie gedreht wird. Die Kette, d, wird von der Trommel uͤber die Rolle bei c, gefuͤhrt, welche in einem Theile des Galgens

unmittelbar uͤber dem Zapfen am oberen Ende der Saͤule, X, angebracht ist. Von hier laͤuft die Kette

uͤber die Rolle, W, am Ende des Galgens, und

traͤgt daselbst die Zange, VT, welche so

vorgerichtet ist, daß sie den Tiegel zwischen ihren Haken oder Klauen, T, an ihren unteren Enden halten kann. Die beiden

Schenkel der Zange werden, wie die Blaͤtter einer Schere, durch ein Gewinde

zusammengehalten, und ihre oberen Enden, V, sind mit der

großen Kette mittelst einiger Kettenglieder verbunden. Der Tiegel hat oben

ringsumher an seiner Kante einen hervorstehenden Rand, unter welchem die Zangen

eingreifen, um den Tiegel aus dem Ofen zu heben. Nachdem der Tiegel zur

gehoͤrigen Hoͤhe mittelst Umdrehung der Kurbel, a, aufgewunden wurde, schwingt man den Galgen des Krahnes, um den Tiegel

uͤber die Gießmaschine zu bringen, und laͤßt diesen sodann in dieselbe

nieder: denn man kann auf diese Weise den Krahn um eine Schraube ohne Ende

schwingen, die bei O, auf der Saͤule, X, angebracht ist; eine andere Schraube ohne Ende ist in

dem Rahmen z, aufgezogen, und greift in die

Zaͤhne des Rades ein. Wenn diese Schraube mittelst einer Kurbel an dem Ende

ihrer Spindel gedreht wird, so laͤßt sie den Galgen um die Saͤule sich

drehen.

Fig. 2, stellt

jenen Theil der Gießmaschine vor, in welchem der Tiegel eingesezt wird: m, ist eine Achse, welche in dem Gestelle von Fig. 1,

mittelst der Zapfen an ihren Enden aufgezogen ist. Auf dieser Achse ist eine Wiege

befindlich, die den Tiegel aufnimmt. Diese Wiege ist so eingerichtet, daß sie sich

oͤffnet und schließt: die Schraube, m, zieht die

Theile so lange zusammen, bis sie an einander passen. Der Topf, L, ist ein gekruͤmmter Zahnstok, als eine

Fortsezung der Hauptballen der Wiege. Wenn diese Wiege, wie in Fig. 1, sich an ihrer

Stelle befindet, greift der Triebstok, R, in den

Zahnstok, L, und kann dadurch so gehoben werden, daß das

Metall bei der in dieser Hinsicht an dem Tiegel angebrachten Lippe oder Schnauze

ausgegossen werden kann. Die Achse des Triebstokes, R,

wird mittelst der Kurbel, D, getrieben durch das

Raͤders werk, DE, FG und RI. Der Mann, der die Kurbel dreht, steht vor dem

Topfe, so daß er sieht, was er thut. Das Gestell der Gießmaschine ist in der Figur

so ziemlich deutlich dargestellt: es ist so eingerichtet, daß unten ein Raum

fuͤr den Wagen uͤbrig bleibt, welcher die Model, in die die Barren

gegossen werden, enthaͤlt.

Fig. 4, stellt

ein Modelpaar besonders dar. Die beiden Theile, R und

S, passen auf einander, und bilden einen

vollkommenen Model, wie Fig. 5Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden., zeigt. Die obere

Kante der Muͤndung ist etwas breite, um das Gießen zu erleichtern. Die Model

sind aus Gußeisen. An dem Theile, R, befindet sich der

Boden und eine Seite, und an der anderen Haͤlfte des Models, S, ist die andere Seite. Ehe die Model gebraucht werden,

werden sie in einem eisernen Behaͤlter, um welchen Zuͤge laufen,

gehizt, und dann innenwendig mit Leinoͤhl gerieben.

PQ, Fig. 1, ist der Wagen, in

welchem eine Reihe dieser Model, wie 4 zeigt, eingesezt wird. Sie werden mittelst

der beiden Schrauben, pp, dicht an einander

geschraubt, so daß sie fest an einander stehen. Die Model ruhen auf einer Platte,

welche mittelst Schrauben, q, an jedem Ende

gestuͤzt wird, und auf diese Weise erhoben und gesenkt, und bei Modeln von

verschiedener Hoͤhe gebraucht werden kann. Der Wagen laͤuft auf 4

Raͤdern, QQ, in einer Eisenbahn. PP, ist ein Zahnstok an der Boden-Platte des

Wagens; in diesen Zahnstok greift ein Zahnrad, n, ein;

das Zahnrad wird von einem Triebstoke getrieben, an welchem eine Kurbel, O, befestigt ist, durch deren Drehung der Wagen auf der

Eisenbahn bewegt wird. Jeder der Model 4, kann unter die Lippe des Tiegels gebracht

werden, und durch das Drehen der Kurbel, D, kann der

Tiegel so lange geneigt werden, bis der Model voll ist.

In der Silber-Schmelz der Londoner Muͤnze sind 8 Schmelz-Oefen, 2 Krahne und 2

Gießmaschinen. Jeder Krahn steht in der Mitte von vier Oefen so, daß er frei

uͤber die Mitte eines jeden hinreicht, und die Tiegel aus denselben zur

Gießmaschine bringt. Die acht Oefen werden taͤglich drei Mahl beschikt, und

jeder Tiegel faßt im Durchschnitte 420 Pfund Troy; in allem werden also 10,080 Pfund

taͤglich geschmolzen. Bei jedem der 4 Oefen arbeiten vier Maͤnner:

jede Partei gießt ihre eigenen Toͤpfe, und von dem ersten Heizen am Morgen an

gerechnet ist in etwas mehr als zehn Stunden die ganze Arbeit gethan.

Alles geschmolzene Silber kommt nun unter die Oberaufsicht des Schmelz-Aufsehers (surveyor): er erlaubt nicht, daß von dem Schmelzer der

Gesellschaft der Muͤnzer (company of moneyers)

Silber abgegeben werde, außer dieselbe bringt einen geschriebenen Befehl von dem

Muͤnzprobirer (King's Assay Master), welcher ihn

zur Verabfolgung beauftragt.

Das Schmelzen geschieht auf Contract mit dem Muͤnzmeister (Master of the Mint) und seinem ersten Schreiber (Clerk), dem Schmelzer. Dieser ist dem

Muͤnzmeister fuͤr alles zur Muͤnze bestimmte Silber (bullion), welches ihm uͤbergeben wird,

verantwortlich: dadurch wird seine Lage eben so gefaͤhrlich, als seine

Verantwortlichkeit groß ist. Er findet jedoch Sicherheit fuͤr die Treue

seiner Untergebenen.

Die Silber-Barren (Zaine), welche echtes Korn zeigen,

werden den Muͤnzern uͤbergeben, die wieder contractmaͤßig von

dem Muͤnzmeister die weiteren Arbeiten uͤbernehmen, und von diesem das

Silber partienweise abgewogen erhalten. Auch sie muͤssen Caution fuͤr

treue Erfuͤllung ihrer Pflichten leisten.

In Verweisung auf dasjenige, was wir Bd. 1. S.

233, uͤber das Streken durch Walzen anfuͤhrten, wollen wir

nun die Maschine beschreiben, durch welche die Metall-Platten, so wie sie aus der

Strekmuͤhle kommen, in Streifen von solcher Breite geschnitten werden, daß man aus

denselben die kreisfoͤrmigen Stuͤke oder Bleche, welche die

Muͤnzen geben, ausschlagen kann. Diese Breite ist gewoͤhnlich zwei

Kronen, zwei halbe Kronen und Shillings.

Fig. 6 und

7, stellen

diese Maschine dar. LL, ist ein starkes eisernes

Gestell, welches auf die Grundpfosten der Muͤhle niedergeschraubt wird, so

daß das Schienenrad, D, unmittelbar uͤber die

Achse kommt, welche die Strekmuͤhle treibt, und von einem anderen Rade auf

dieser Achse getrieben werden kann. Das Rad, D, befindet

sich auf der Achse, BB, welche von dem Gestelle,

LL, getragen wird. AA, ist eine aͤhnliche Achse oben an dem

Gestelle, welche von einem Schienen-Rade, C, gedreht

wird, das in das Rad, D, eingreift. An dem

aͤußersten Ende jeder dieser Achsen, A., wie B, ist ein Rad, oder ein kreisfoͤrmiges Messer,

E und F, befestigt. Die

Kanten dieser Messer liegen an ihren Seiten dicht an einander, und treten etwas

uͤbereinander wechselseitig vor, sind aus gut gehaͤrtetem Stahle, und

vollkommen kreisfoͤrmig zugeschliffen, passen an der Stelle, wo sie

uͤbereinander liegen, sehr genau, und sind daselbst rechtwinkelig. Wenn man,

waͤhrend sie sich drehen, die Kante irgend einer Metall-Platte ihnen

darbiethet, so schneiden sie diese gerade so, wie eine Schere sie schneiden

wuͤrdeDiese hoͤchst einfache und sehr sinnreiche Vorrichtung laͤßt

sich in verschiedenen Metall-Manufakturen benuͤzen. A. d. Ueb.. II, ist ein kleines Baͤnkchen, auf welches man die Platte

stuͤzt, wenn man dieselbe, wo sie zerschnitten werden soll, vorwaͤrts

schiebt, und, G, ist ein auf diesem Baͤnkchen

angebrachter Leiter: die Kante der Metallplatte wird an diesen Leiter angelegt,

waͤhrend dieselbe sich vorwaͤrts gegen die Messer bewegt. Dieser

Leiter ist beweglich, und die Entfernung, in welcher derselbe nach

ruͤkwaͤrts von den Kanten der Messer oder von der

Beruͤhrungslinie der beiden Messer, E, F,

absteht, bestimmt die Breite des Streifens des Metalles, welcher von der Platte

abgeschnitten werden soll.

Um diesen Metallstreifen „(jezt erst eigentlichen Zainen)“, die

genaue Dike zu geben, welche sie haben muͤssen, ehe die Bleche (Bloks) ausgeschnitten werden, werden sie einem

nochmahligen genaueren

Streken unterworfen, oder zwischen Baken (dies) von

einer Maschine durchgezogen, die Hr. Barton, gegenwaͤrtig

Muͤnz-Controleur, erfand.

Die 8te Figur stellt die Vollendungs-Walzen (finisching

rollers) von dem Ende ihres Gestelles aus, dar, damit man sieht, wie sie

vorgerichtet sind: denn nur darin sind sie von den groͤßeren Walzen

verschieden, a, ist einer der Zapfen oder Mittelpuncte

der oberen Walze; er paßt genau in ein messingenes Halsband, welches in einer

Hoͤhlung oben an den Staͤndern von einer Kappe, d, mit zwei Bolzen und Nieten niedergehalten wird. Sie sind, wie in dem

vorigen Falle, zur Stellung der Walzen bestimmt; die untere Walze wird aber in

dieser Hinsicht bewegt. Der Zapfen, b der unteren Walze

wird in einem messingenen Lager aufgenommen, welches sich in der Oeffnung des

Gestelles bewegen laͤßt. Das Messing ruht auf einem Keile, e, welcher in einen Quer-Einschnitt durch diese

Staͤnder paßt. Wenn man das Messing weiter in den Keil der unteren Walze

eintreibt, wird sie naͤher an die obere Walze getrieben. Das Gestell an dem

anderen Ende der Walzen wird auf dieselbe Weise verfertigt, und die Keile

muͤssen an beiden gleichzeitig vorgerichtet werden. Um diese Keile zu

bewegen, wird eine Schraube, f, an jedem derselben

befestigt, und an diesen Schrauben ein sogenanntes Wurmrad, g, angebracht, welches durch Schrauben ohne Ende auf einer horizontalen

Achse, die von einem Ende des Gestelles zu dem anderen laͤuft, und an ihrem

Ende mit einer Kurbel versehen ist, getrieben wird, so daß die Schrauben und die

Keile zugleich gleichmaͤßig bewegt werden l, ist

der Tisch, auf welchen das Metall gelegt wird, um es den Walzen darzubiethen.

Die oben erwaͤhnte Maschine des Hrn. Barton ist

hier in Fig. 9

bis 15

dargestellt. Die Arbeit geschieht, wie das Drahtziehen. Fig. 9–11, stellen

eine kleine Maschine zur Verduͤnnung der Enden der Metall-Streifen (Zaine, slips of metal) vor, so daß sie zwischen die

Baken (dies) eintreten koͤnnen, durch welche die

ganzen Zaine ihrer Laͤnge nach durchlaufen muͤssen. Sie besteht aus

einem kleinen Walzen-Paare, welches in der 9ten Figur in einem großen

Maßstabe vorgestellt. A, ist die obere, B, die untere Walze, welche drei flache Seiten hat. C. ist der Zahn, der zwischen die Rollen kommt. D, ist ein Aufhaͤlter, der sich in der

Richtungslinie der Bewegung des Zaines stellen laͤßt. Die 10te Figur zeigt diese

Maschine von dem Ende, und die folgende von der Seite der gesehen. A und B, sind die Walzen,

welche gleichzeitig durch Triebstoͤke in Bewegung gesezt werden, a, b. F, ist ein großes

Zahnrad an dem Ende der Achse der unteren Walze. Es wird von einem Triebstoke

gedreht, G, welcher an einer Achse, die quer durch die

Maschine laͤuft, befestigt ist: diese Achse hat an einem Ende ein Flugrad, an

dem anderen eine Trommel, H, uͤber welche ein

Riemen laͤuft, durch welchen die Maschine in Bewegung gesezt wird. Auf der

Mitte der Achse befindet sich eine Kurbel, und eine Stange, d, welche mit der Kurbel durch ein Gelenk verbunden ist, um sie mit dem

beweglichen Blatte, B, der Schere in Verbindung zu

bringen, deren anderes Blatt, L, an dem Gestelle

befestigt ist. Die Entfernung der Walzen wird durch eine Schraube, ee, oben an jedem Gestelle regulirt. Diese

Schrauben haben oben Triebstoͤke, und werden durch einen Triebstok getrieben,

der zwischen dieselben eingefuͤhrt wird, und die Zaͤhne beider

Triebstoͤke ergreift, so daß die beiden Schrauben gleichzeitig getrieben

werden, wenn das mittlere Rad mittelst eines Quergriffes, der oben an demselben

angebracht ist, gedreht wird. Wenn die Metallstreifen (Zaine), welche in diese Maschine kommen, nicht genau rechtwinkelig an

ihren Enden sind, so werden sie durch die Schere, welche sich immerdar bewegt, auf

diese Art zugeschnitten. Nun bringt man das Ende dieser Zaine zwischen die Walzen,

nicht an der Seite, an welcher sie von denselben gleichsam von selbst hineingezogen

wuͤrden, sondern an der entgegengesezten: hier kommt naͤmlich eine der

flachen Seiten der unteren Walze der oberen Walze gegenuͤber zu stehen, und

der Zain kann zwischen den beiden Walzen vorwaͤrts geschoben werden, bis sein

Ende gegen den Aufhaͤlter, D, stoͤßt. Nun

nehmen die Walzen, so wie sie sich drehen, und die flache Seite der unteren Walze

voruͤber ist, den Zain zwischen ihre kreisfoͤrmigen Umfaͤnge,

und walzen oder streken ihn an jenem Ende, welches sich zwischen dem

Aufhaͤlter und dem Beruͤhrungs-Puncte der beiden Walzen befindet,

duͤnner.

Figg. 12 und

13. Ein

Durchschnitt zur Darstellung der Weise, wie der Zain, C,

zwischen den Baken Fig. 12, durch die Zangen Fig. 13, durchgezogen

wird. Die Baken sind zwei staͤhlerne Cylinder, die aͤußerst hart und

sehr genau zugedreht sind: sie passen in zwei Schieber, DD, und werden durch Klammerstuͤke gegen dieselben geschraubt. Die

staͤhlernen Cylinder werden sehr genau in ihre Lager in den Schiebern

eingepaßt, so daß sie vollkommen fest stehen, und sich weder biegen noch umdrehen

koͤnnen, und bloß ein kleines Stuͤk ihres Umfanges dem Zaine

darbiethen. Die Schieber, DD, passen in eine

Buͤchse, Figg 12 und 14, auf deren Boden sie

flach aufliegen, und zwei Klammern, FF, werden

gegen die Schieber angeschraubt, um sie in der Buͤchse fest zu halten. Der

untere Schieber wird von zwei Schrauben, ff,

festgehalten, und der obere durch eine starke Schraube, G, niedergedruͤkt, an welcher oben ein Zahnrad angebracht ist,

welches mittelst eines Hebels und Triebstokes die Schraube sehr langsam umdreht, und

dadurch die Entfernung der Baken regulirt. H, ist ein

Klammer-Niet, das auf die Schraube paßt, und alles Wakeln unmoͤglich macht.

Auch die Schieber sind seitwaͤrts mittelst Schrauben befestigt, die durch die

Seiten der Buͤchse laufen, und deren Spizen auf Stahlplatten druͤken,

welche zwischen ihnen und den Schiebern angebracht sind. Um den Schluß zwischen den

Schraubenspizen, welche die untere Seite stuͤzen, und der Spize der

Stellschraube, welche den oberen Schieber treibt, noch vollkommner zu machen, sind

zwei Strek-Schrauben in den Enden der staͤhlernen Baken zwischen den

Schiebern angebracht, wodurch ein hinlaͤnglicher Grad von Schluß zur

Ueberwaͤltigung der Federkraft der Materialien erregt wird, ehe noch die

Baken auf den Zain einwirken.

Die Figur 16,

stellt die Zug-Maschine im Gange im Perspective dar. Die Baken-Buͤchse ist an

einem Ende eines langen Gestelles angebracht. Dieses Gestell traͤgt zwei

Achsen, AA, eine an jedem Ende. Auf diesen Achsen

sind Raͤder und uͤber diese Ketten ohne Ende angebracht, BB, welche sich auf einer oben in dem Gestelle

angebrachten Bahn bewegen. Diese Kelten werden durch ein Zahnrad, C, in Bewegung erhalten, welches auf der von der

Bakenbuͤchse am weitesten entfernten Achse befestigt ist. Dieses Zahnrad wird von einem

Triebstoke, D, getrieben, auf dessen Achse sich ein Rad,

E, befindet, und dieses Rad wird von einem

Triebstoke, F, auf der Achse der Trommel, G, getrieben, welche von einem Laufbande bewegt wird,

das von einigen Raͤdern in der Muͤhle herkommt, und durch eine

Spann-Walze nach Belieben in und außer Thaͤtigkeit gesezt werden kann. Der

Zain wird von der Kette mittelst einer Zange durch die Baken gezogen.

In Figg. 13

und 15, sind

die beiden Faͤnge der Zange, aa, welche

durch den Verbindungs-Stift, c, verbunden sind. Dieser

hat an jedem Ende eine kleine Walze oder ein kleines Rad, womit er oben in der Bahn

des Gestelles laͤuft; dd, ist ein

aͤhnliches Raͤderpaar, dessen Achse mit zwei Gliedern, ee, verbunden ist: diese Achse laͤuft

zwischen den Schwaͤnzen der Zange, ist aber nicht an denselben befestigt. Die

Enden dieser Glieder haben einen doppelten Haken, wie Fig. 5Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden., zeigt. Die Zangen

laufen auf ihren Raͤdern unmittelbar uͤber die Kette ohne Ende, so

daß, wenn das Ende der Glieder, ee,

niedergedruͤkt ist, einer dieser Haken einen Quer-Stift der Kette

faͤngt, wie Fig. 5Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden., zeigt. Die Achse des Rades, dd,

welche zwischen den geneigten Theilen der Schwaͤnze der Zange spielt, sucht

dieselben von einander zu treiben, wodurch die Fange der Zange mit desto

groͤßerer Gewalt einbeißen. Die Glieder, ee, ziehen die Zange mit der Kette, BB. Die

Glieder werden eine lange Streke uͤber zwischen der Achse der Raͤder

hingefuͤhrt, und haben ein hinlaͤngliches Gewicht, h, an sich befestigt, welches das hakenfoͤrmig

gekruͤmmte Ende, f, hebt, und aus der Kette los

macht, außer wenn eine bedeutende Spannung an den Zangen Statt hat.

Wenn diese Maschine in Thaͤtigkeit gesezt werden soll, ergreift ein Junge die

Zange bei ihrem Griffe, wo sie aus der Kette los ist, und schiebt sie

vorwaͤrts zu der Bakenbuͤchse. Die Zangen laufen frei auf ihren

Raͤdern, und ihre Faͤnge oͤffnen sich, wenn sie in dieser

Richtung bewegt werden, indem zwei kleine Stifte, ii, zwischen den Gliedern befestigt sind, und auf die Außenseite der

Schweife der Zange wirken, dieselben schließen, und dadurch zugleich die

Faͤnge oͤffnen. Die Faͤnge werden dicht an die

Bakenbuͤchse vorgeschoben, und kommen in eine Hoͤhle, N, Fig. 12, die absichtlich

dazu vorgerichtet ist. Ein anderer Junge nimmt einen Zain, welcher vorlaͤufig

durch die Walzen, Fig. 9, duͤnn gestrekt ward, und fuͤhrt denselben zwischen

die Baken, und auch zwischen die Faͤnge der Zange, welche offen sind. Der

Junge, welcher die Zange haͤlt, nimmt nun den Griff, s, oben an dem Ruͤken derselben, und haͤlt ihn fest,

waͤhrend er mit der anderen den Griff, r, an dem

Ende der Glieder von der Zange wegzieht. Dadurch werden die Faͤnge der Zange

auf dem zwischen denselben befindlichen Zaine geschlossen: zugleich druͤkt

der Junge den Griff, r, nieder, und der Haken an dem

Ende der Glieder, ee, wird von dem ersten

Querstifte der Kette unter ihm gefangen. Dadurch geraͤth nun die Zange in

Bewegung, und die erste Wirkung hiervon ist, daß ihre Faͤnge sich schließen,

und in den Zain mit großer Gewalt einbeißen, indem die Achse der Raͤder

zwischen die geneigten Flaͤchen der Zange kommt. Nachdem die Zange sich mit

aller Gewalt auf dem Zaine geschlossen hat, bewegt sie sich mit der Kette fort, und

zieht die Zaine durch die Baken, welche auf den dikeren Theil derselben mir weit

mehr Kraft wirken, als auf den duͤnnen, und so dieselben auf gleiche Dike

zuruͤkfuͤhren. Nachdem sie ganz durchgezogen sind, wird der Zug an der

Zange allmaͤhlich vermindert, und da dann das Gewicht an dem anderen Ende der

Glieder den Haken hebt, so kann diese wieder zu den Baken

zuruͤkgefuͤhrt werden, um daselbst einen anderen Zain zu ziehen. Das

Gestell enthaͤlt zwei Paar Baken, und dasselbe Rad dient fuͤr beide.

Auf der Muͤnze befinden sich zwei Maschinen dieser Art neben einander, und

nur so weit entfernt, daß ein Junge zwischen denselben arbeiten kann. Hr. Maudsley

verfertigte dieselben unter der Aufsicht ihres Erfinders.

Die auf dieser Maschine gestreckten Zaine sind um vieles gleichfoͤrmiger in

der Dike, als diejenigen, welche mittelst der sogenannten Adjustir-Walzen gezogen

werden; folglich werden auch die einzelnen Stuͤke (die sogenannten Platten),

dem gesezlichen Schrote um vieles naͤher gebracht: denn dieß war der Zwek bei

dieser Erfindung. Wie wichtig dieß fuͤr die Muͤnze geworden ist,

erhellt daraus, daß dadurch das Remedium bei Goldmuͤnzen von 40 Gran auf 12

herabgebracht worden ist. Wenn die aus den auf dieser Maschine zugerichteten Zainen geschnittenen Platten

gewogen, und auf das Pfund Troy Gew. gezaͤhlt werden, so betraͤgt die

Abweichung von dem Schrotte selten uͤber drei Gran. Es gilt bekanntlich

fuͤr eine schoͤne Arbeit, wenn bei der Adjustir-Walzen die Abweichung

unter 6 Gran Troy Gew. faͤllt.

Nachdem die Platten durch Bolton's Durchschlag-Presse (Bd. 1. S. 249) ausgeschnitten

wurden, kommen sie in die Ausgleichungs-Kammer, wo sie Stuͤk fuͤr

Stuͤk ausgeglichen werden. Die zu leichten Stuͤke werden zum

Wiedereinschmelzen zuruͤkgelegt, und die schweren, wo sie nicht zu schwer

sind, werden durch Befeilen ihrer Oberflaͤche mit einer groben Feile oder

Raspel ausgeglichen. Die außerordentliche Genauigkeit der Maschine des Hrn. Barton's hat indessen dieses eben so unelegante als

unmechanische Verfahren um ein Bedeutendes abgekuͤrzt.

Die auf diese Weise zugerichteten Platten sind wegen des Strekens und Ziehens

außerordentlich hart geworden, und aller in ihnen verborgene Waͤrmestoff

wurde ausgepreßt. Sie erhalten ihre urspruͤngliche Weichheit dadurch wieder,

daß man sie in einem Reverberir-Ofen kirschroth gluͤht, und dann in einer

sehr schwachen Schwefelsaͤure siedet, wodurch sie vollkommen weiß werden.

Nachdem sie in warmen Saͤgespaͤnen oͤder bei einem sehr

maͤßigen Feuer getroknet wurden, sind sie raͤndel- und

praͤgefertig.

Das Raͤndeln an der Kante geschieht, um das Abfeilen des Randes zu

verhuͤten: einer Betruͤgerei, die an den aͤlteren

Muͤnzen, deren Rand noch nicht mit Buchstaben oder Zierrath versehen waren,

haͤufig begangen wurde. Der Bau der Raͤndel-Maschine (milling-machine) erhellt aus Figg. 17 und 18, wo sie im Aufrisse

und Grundrisse gezeichnet ist. Die Theile, welche auf die Platte wirken, bestehen

aus zwei staͤhlernen Stangen oder Linealen, DD, deren anliegende Kanten ausgeschnitten oder ausgeschweift sind. Die

untere Stange, die man im Grundrisse Fig. 18, sieht, ist

unbeweglich, und wird mittelst zwei Klammern auf einer Eisenplatte, D, niedergehalten, welche die Basis der ganzen Maschine

bildet. Die beiden senkrechten Stuͤke hindern die obere Stange vor dem

Aufsteigen; die sich

jedoch frei nach vorwaͤrts und ruͤkwaͤrts in der Richtung ihrer

Laͤnge bewegen kann, und in dieser Bewegung dadurch geleitet wird, daß sie in

der Haͤlfte ihrer Dike in einer in der Platte, D,

gebildeten Furche liegt. Ein Zahnstok, CC, Fig. 1, ist an

dem beweglichen Lineale befestigt, welches in die Zaͤhne des Rades, B, eingreift, das auf einer unter einem rechten Winkel

quer auf dem Lineale liegenden Achse aufgezogen ist, die an ihren Enden von zwei,

von der Platte, D, aufsteigenden, Pfeilern getragen

wird. An einem Ende der Achse ist eine Kurbel befestigt, wodurch die Maschine in

Umtrieb gesezt wird. Zwei Platten kommen, wie man in Fig. 18, sieht, auf ein

Mahl in die Maschine, und das untere Lineal kann mittelst der beiden Schrauben, ff, dem oberen naͤher gebracht, oder von

demselben entfernt werden, damit Platten von verschiedener Groͤße zwischen

denselben aufgenommen werden koͤnnen. Die Operation dieser Maschine geschieht

auf eine sehr einfache Weise. Nachdem zwei Platten zwischen die Kanten der Lineale

gebracht wurden, wird die Kurbel, A, bis zur

Haͤlfte ihres Umlaufes gedreht, wodurch das obere Lineal gegen sein Ende hin

so weit fortgeschoben wird, daß die Platte an ihrem ganzen Umfange oder Rande

geraͤndelt werden kann. Die beiden geraͤndelten Stuͤke werden

nun herausgenommen, und zwei frische zwischen die Lineale gebracht; die Kurbel, A, wird in entgegengesezter Richtung wieder in der

Haͤlfte ihres Umlaufes zuruͤkgetrieben, und fuͤhrt das obere

Lineal in seine vorige Lage zuruͤk, wodurch wieder zwei Stuͤke

geraͤndelt wurden, u.s.f. Die Maschine wird auf eine starke hoͤlzerne

Bank gestellt, die in eine fuͤr den Arbeiter, welcher die Kurbel dreht,

bequeme Hoͤhe gebracht werden kann. Ein Junge legt die Platten in die

Maschine in der Naͤhe der Kurbel.

Die 19te und

20te Fig.

dient zur weiteren Erlaͤuterung der Durchschlag-Presse des Hrn. Bolton (Bd. 1. S. 249.) Fig. 19, zeigt die Weise,

wie das horizontale Rad auf die Walze, F, wirkt. Sie

stellt einen horizontalen Grundriß des oberen Theiles der Achse dar. S, Fig. 19, ist ein Theil

des Randes des großen Rades, und, T, einer der

hervorstehenden Zaͤhne, welcher, wenn das Rad sich in der Richtung des

Pfeiles dreht, die Walze, F, an dem Ende des Hebels, FD, ergreift, und den Hebel in dieser Richtung dreht,

wodurch die Schraube aufgewunden, und der Druker aus dem Staͤmpel gehoben

wird. Dadurch wird auch zugleich die Stange, H, gezogen,

welche mit dem Hebel mittelst eines Gewindes verbunden ist. Das andere Ende ist mit

einem gekruͤmmten Hebel verbunden, von dessen anderem Ende eine Stange

herabsteigt, an welcher ein Staͤmpel befestigt ist. Fig. 20, ist der

Sperrkegel. Bei R, ist er an einem Gewinde, E, beweglich, und wird durch eine Feder, K, aufwaͤrts gestoßen. An dieser Feder ist eine

Schnur, O, befestigt, an deren unterem Ende ein

Tretschaͤmel angebunden ist.

Die Presse ist auf Fig. 21, im Aufrisse dargestellt, CCC,

ist ein starkes Gestell aus Gußeisen, welches auf eine steinerne Grundlage

niedergeschraubt wird. Der obere Theil ist zur Aufnahme der Schraube, D, senkrecht durchbohrt. Ein

Praͤge-Staͤmpel aus Stahl, welcher die Muͤnze praͤgt,

ist mittelst einer Buͤchse, Fig. 4, an dem unteren

Ende der Schraube befestigt, und der andere Staͤmpel ist in einer

Buͤchse, Fig.

7, welche unten an der Basis der Presse festgemacht ist, eingesezt. Die

schweren Gewichte an dem sogenannten Schluͤssel (balance weights), RR, sind oben auf der

Schraube befestigt, welche, wenn sie gedreht wird, den oberen

Praͤgestaͤmpel auf die Platte, welche gepraͤgt werden soll,

niederdruͤkt, und da diese auf dem unteren Praͤgestaͤmpel

liegt, zugleich auch diesen abdrukt, und so die Muͤnze auspraͤgt. Die

notwendige Kraft hierzu wird durch das Moment der mit Gewichten beladenen Arme, RR, erhalten. Die Schraube erhaͤlt ihre

Bewegung durch das Stuͤk, A, welches bis an die

Deke der Praͤgestube reicht, und durch eine Dampfmaschine in Umtrieb gesezt

wird, die, sammt dem noͤthigen Zugehoͤre, sich in einem Gemache

uͤber der Praͤgestube befindet.

Acht solche PressenDas Praͤgen der Muͤnzen mittelst der Presse ist eine

franzoͤsische Erfindung, die allgemein einem Graveur, Art. Brucher, zugeschrieben wird, welcher unter

Heinrich II. im Jahre 1553 mittelst derselben praͤgte. Die Presse

wurde aber im J. 1585 unter Heinrich III. wieder aufgegeben, weil man sie zu

kostbar fand, und der Hammer trat wieder an seine alte Stelle. Im Jahre

1623 versuchte Briot vergebens die Presse wieder

in Frankreich einzufuͤhren; er ward nicht gehoͤrt und ging

nach England, wo er gluͤklicher mit seinem Clienten war. Indessen

ward noch durch einige 40 Jahren lang, auch in England, bald der Hammer,

bald die Presse gebraucht, bis endlich in Frankreich seit dem Jahre 1645, in

England seit dem Jahre 1662 die Presse bis jezt ununterbrochen fort

angewendet wurde. Auszug aus einer historischen Notiz

uͤber das Muͤnzwesen von G. H. im Mechanic's Magaz. N

. 66. S. 147. stehen in einer Reihe auf dem steinernen Pflaster, auf welchem sehr starke

eichene Pfeiler auf gerichtet sind, die bis an die Deke reichen. Jede Presse steht zwischen vier

solchen Pfeilern, welche durch eiserne Arme, die horizontal von jedem derselben zu

dem gegenuͤberstehenden laufen, befestigt sind. Diese Arme stuͤzen

Holzbloͤke, gegen welche die Enden, RR, des

Schluͤssels anschlagen, damit sie nicht weiter, als nothwendig ist, laufen,

indem ohne diese Vorsicht die harten staͤhlernen Praͤgestaͤmpel

zuweilen mit einander in Beruͤhrung kommen, und zerbrochen werden

koͤnnten. Die Platte, welche gepraͤgt werden soll, befindet sich

waͤhrend des Auspraͤgens in einem staͤhlernen Ringe oder

Halsbande, wodurch die kreisfoͤrmige Figur derselben erhalten wird. Dieser

Ring ist in W, Fig. 25, in

groͤßerem Maßstabe dargestellt. V, ist in Fig. 22 eine

Feder mit drei Zinken, wodurch die Feder immer aufwaͤrts kommt. Die Oeffnung

in dem Ringe, W, paßt auf den Hals des unteren

Staͤmpels, T, Fig. 27. Wenn der Ring

auf den Hals des Praͤgestaͤmpels faͤllt, so ist die obere

Oberflaͤche des Ringes und des Praͤgestaͤmpels in einer und

derselben Ebene. Der Ring laͤßt sich auf dem Halse aufwaͤrts schieben,

und bildet dann eine Vertiefung oder Zelle, die gerade eine zu praͤgende

Platte aufzunehmen vermag. Der Ring oder das Halsband, W, kann auf dem Halse des Praͤgestaͤmpels mittelst der Hebel,

GG, Fig. 26, auf- und

abgeschoben werden. Diese sind auf Stiften aufgezogen, mit welchen sie ein Gelenk

bilden, und befinden sich in einem großen Ringe, gg. der außen um die Buͤchse (Fig. 27) lauft, welche

den Praͤgestaͤmpel, T, enthaͤlt,

und auf derselben, wie Fig. 21, zeigt, durch die

Klemmschrauben, gg, befestigt ist. Die Hebel, GG, sind an ihren aͤußeren Enden

gabelfoͤrmig zur Aufnahme von Zapfen an den unteren Enden der Eisenstangen,

EE, welche durch Loͤcher in dem dichten Metalle der

Presse aufsteigen, und mit einem Halsbande, G, verbunden

sind, welches an den oberen Theil der Schraube, D, paßt.

Wenn die Schraube zuruͤkgedreht, und der obere Praͤgestaͤmpel

in die Hoͤhe gezogen wird, so heben die Stangen die aͤußeren Enden der

kurzen Hebel, G, und die innere Seite druͤkt den

Ring nieder. Man legt eine auszupraͤgende Platte auf den

Praͤgestaͤmpel, und wenn die Schraube so gedreht wird, daß der obere

Praͤgestaͤmpel auf dieselbe herabgebracht wird, um die Muͤnze

auszupraͤgen, so werden die Hebel, G, frei, und

die dreifache Feder, V, hebt das Halsband auf, so daß es

die Muͤnze umgibt, in diesem Zustande wird nun gepraͤgt, oder, wie man

sagt, geschlagen. Unmittelbar darauf windet sich die Presse zuruͤk, und dann

treiben die Hebel, G, das Halsband nieder auf dem Halse

des Praͤgestokes, und lassen das gepraͤgte Stuͤk frei. Der

untere Praͤge-Staͤmpel ist in einer Buͤchse, Fig. 27, mittelst der

Schrauben, tt, befestigt, durch welche es mit der

groͤßten Genauigkeit unter dem oberen Staͤmpel angebracht werden kann.

Die Buͤchse, Fig. 27, wird auf der Basis der Presse mir vier Schrauben

niedergeschraubt. Der obere Praͤgestaͤmpel ist in S, Fig. 23, dargestellt, wo

zugleich gezeigt wird, wie man denselben an der Schraube befestigt, vv, sind vier Schrauben, wodurch der

Praͤgestaͤmpel in einer Buͤchse, Fig. 23, festgehalten

wird. Diese Buͤchse ist in einen Ring oder in ein Halsband eingesezt, wie die

punctirten Linien, F, zeigen: Siehe auch Fig. 21. Die Arme des

Halsbandes, F, sind an den Stangen, EE, mittelst zweier Nieten an jedem Ende

befestigt: dadurch muß das Halsband, F, und die

Buͤchse, 23, immer der Schraube folgen, und in genauer Beruͤhrung mit

dem Ende der Schraube bleiben, die in eine Hoͤhlung oben an der

Buͤchse, Fig. 23, eintritt, jedoch so, daß die Schraube sich frei und

unabhaͤngig von der Buͤchse drehen kann.

Fig. 22, ist

ein Ring, welcher mittelst seiner Schrauben, ww,

an der Schraube der Presse befestigt ist. Eine Klaue, V,

steigt von dem Ringe nieder, und tritt in die Hoͤhlung, o, in der Kante der Buͤchse, Fig. 23, welche

Hoͤhlung beinahe drei Mahl so weit ist, als die Klaue, V, und daher der Schraube erlaubt, sich bis auf eine gewisse Streke hin zu

drehen, ohne die

Buͤchse, Fig. 23, zugleich mitzudrehen; außer dieser Streke jedoch dreht sich die

Schraube und die Buͤchse zugleich. Der Zwek dieser Vorrichtung ist, den

oberen Praͤgestaͤmpel auf die auszupraͤgende Platte in einer

Schrauben-Bewegung niederzudruͤken; wuͤrde sich der Staͤmpel

aber in einer aͤhnlichen Bewegung heben, so wuͤrde er den feinen

Abdruk abschaben und zerstoͤren. Aus diesem Grunde ist die Hoͤhlung,

o, so weit, daß sie der Schraube gestattet,

zuruͤkzulaufen, und den Staͤmpel aus der unmittelbaren

Beruͤhrung mit der gepraͤgten Muͤnze zu bringen, ehe derselbe

anfaͤngt, sich in Schraubenbewegung zuruͤkzudrehen.

Fig. 24, ist

eine Buͤchse, welche uͤber die Buͤchse des oberen

Praͤgestaͤmpels geschraubt wird, wie Fig. 21, zeigt, damit

derselbe fest in seiner Hoͤhlung erhalten wird.

Die große Preßschraube ist an ihrem oberen und unteren Ende walzenfoͤrmig, wie

Fig. 21,

zeigt, und ihre Enden passen genau in Halsbaͤnder, welche mittelst Schrauben

fest angezogen werden. Die eigentliche Schraube ist zum Theile in dem festen

Metall-Gestelle verbunden, und hat keinen anderen Zwek, als den

Praͤgestaͤmpel niederzutreiben: die Seitenleitung geschieht durch die

Halsbaͤnder.

Tafeln