| Titel: | Anti-Evaporations-Abkühler zur Erleichterung und Regulierung des Abkühlens der Würze in allen Jahres-Zeiten, zwischen jedem Grade der Siedehize und der zur Gährung nöthigen Wärme, worauf Wilh. Burdy, mathematische Instrumenten-Macher zu Fulham, Middlesex, am 1. November 1823 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 16, Jahrgang 1825, Nr. LXXXVIII., S. 432 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Anti-Evaporations-Abkühler zur Erleichterung und

Regulierung des Abkühlens der Würze in allen Jahres-Zeiten, zwischen jedem Grade der

Siedehize und der zur Gährung nöthigen Wärme, worauf Wilh. Burdy, mathematische Instrumenten-Macher

zu Fulham, Middlesex, am 1.

November 1823 sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Jan. 1825

S. I.

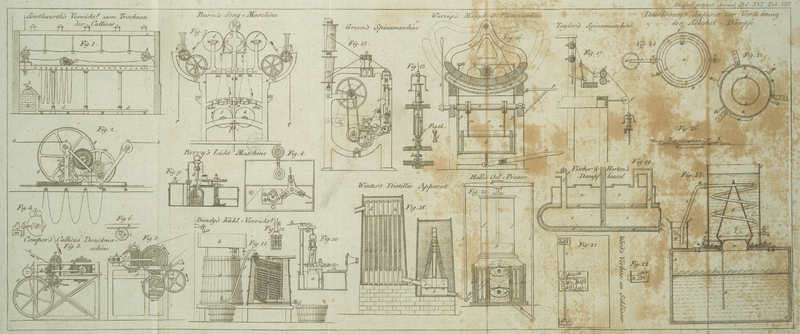

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Burdy's Anti-Evaporations-Abkühler etc.

Dieser Apparat besteht aus einer Reihe von Roͤhren,

welche aus einer Hauptroͤhre entspringen, und durch welche die heiße

Fluͤßigkeit laͤuft. Diese Roͤhren sind in einer Kufe oder in

einem Fasse eingeschlossen, und mit kaltem Wasser umgeben; um den Waͤrmestoff

der Wuͤrze zu entziehen, waͤhrend dieselbe durch diese Roͤhren

laͤuft, wodurch sie sich sodann auf den gehoͤrigen Grad

abkuͤhlt.

Dieser Apparat kann sowohl in Hinsicht seiner Form als seiner Groͤße

verschieden abgeaͤndert werden. Fig. 11, zeigt eine

bequeme Zusammenstellung, desselben. Die Figur weiset nur zwei Faͤsser; es

koͤnnen aber deren mehrere angewendet werden, die mit Wasser gefuͤllt

sind, und von denen jedes eine Reihe von Kuͤhlroͤhren enthaͤlt,

die oben aus einer gemeinschaftlichen Hauptroͤhre entspringen, und unten in

eine gemeinschaͤftliche Hauptroͤhre sich enden. In A, sind eben solche Roͤhren enthalten, wie in B, welches im Durchschnitte dargestellt ist. Die

Wuͤrze laͤuft aus dem Kessel durch den Hahn, a, in den Hopfentrog, b, ab

, und gelangt aus diesem, nachdem sie daselbst durchgeseihet wurde, durch den

Hahn, c, in die Vertheilungs-Buͤchse, d, welche in Fig. 12, abgesondert

dargestellt ist. Aus dieser Buͤchse laufen mehrere Roͤhren (vielleicht

16) aus, und winden sich in concentrischen Kreisen, wie man bei B, sieht, in soviel moͤglich gleicher Neigung: am Ende

vereinigen sie sich, alle unten in einen Hauptstamm.

Die Roͤhren in diesem Fasse, 11 an der Zahl, sind in 5 Kreise gewunden, werden

in die Runde gebogen, und eine uͤber der anderen in die bequemste schiefe

Neigung gebracht. Jede Roͤhre wird von kleinen Zapfen an der Seite der

hoͤlzernen Stuͤzen getragen, und alle werden soviel moͤglich

unter gleichem Winkel angelegt, wie B zeigt: die Lage

der Roͤhren ist in allen Faͤssern oder Kufen, soviel derselben seyn

moͤgen, dieselbe. Die zweite Reihe von Roͤhren, (die in B), leitet die

Wuͤrze in das dritte Faß, wenn man ein solches braucht, oder in die

uͤbrigen Gefaͤße.

Wenn man annimmt, daß die Wuͤrze in dem Hopfentroge beinahe siedend heiß ist,

so wird sie, nach der oben beschriebenen Einrichtung an dem Boden von A durch den Hahn, e,

kuͤhl herauskommen. Wenn sie noch nicht hinlaͤnglich abgekuͤhlt

waͤre, muß der Hahn bei, e, geschlossen werden,

und sie muß durch die Roͤhre, f, in die

Vertheilungs-Buͤchse, g, hinauf in die zweite

Roͤhrenreihe, B, und endlich in die

Haupt-Roͤhre, h, in welcher alle Roͤhren

sich vereinigen. Wenn die Wuͤrze dann hinlaͤnglich abgekuͤhlt

ist, fließt sie durch den Hahn, i, zu den weiteren

Bearbeitungen derselben ab.

Das kalte Wasser wird in das Faß, B, durch den mittleren

Stamm, R, bis auf den Boden des Gefaͤßes

hinabgeleitet, wo es, nachdem es warm geworden ist, in die Hoͤhe steigt, und

durch eine Rinne, l, in das Faß. A, uͤberfließt, in welchem es auf die heißeste Wuͤrze wirkt,

und oben wieder auslaͤuft. Auf diese Weise wird viel Wasser erspart, indem

das kalte Wasser in dem zweiten Fasse den Abkuͤhlungs-Proceß vollendet, der

schon im ersten anfingWenn man die Schlangenroͤhren in Branntweinbrennereien mit Recht

verwarf, weil sie sich nicht gehoͤrig reinigen lassen, so Muß dieß

hier noch weit mehr der Fall seyn. Es ist beinahe unmoͤglich, daß das

auf diese Weise gekuͤhlte Bier nicht sauer werden soll. A. d. Ueb.

Tafeln