| Titel: | Beschreibung eines Verfahrens, eine Baumwollen-Spinn-Mühle mittelst der Hize zu heizen, welche beim Kalkbrennen erzeugt wird. Von T. Bewley, Esqu. zu Montrath in Ireland. |

| Fundstelle: | Band 16, Jahrgang 1825, Nr. CIV., S. 483 |

| Download: | XML |

CIV.

Beschreibung eines Verfahrens, eine

Baumwollen-Spinn-Mühle mittelst der Hize zu heizen, welche beim Kalkbrennen erzeugt

wird. Von T. Bewley,

Esqu. zu Montrath in Ireland.

Aus den Transactions of the Society for Encouragement of Arts,

etc. im Repertory of Arts, Maͤrz 1825. S.

229.

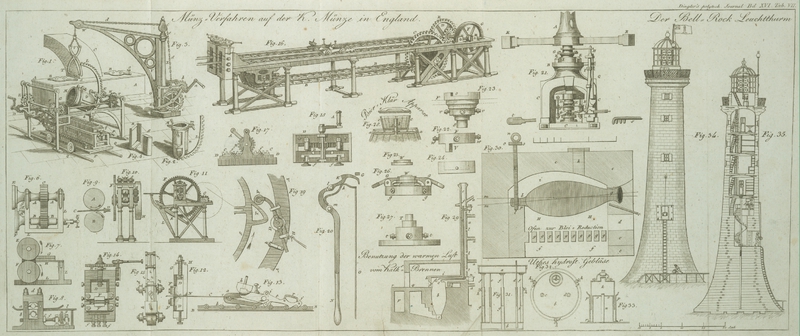

Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Bewley's, Verfahren eine Baumwollen-Spinnmühle mittelst der Hize zu

heizen, welche beim Kalkbrennen erzeugt wird.

Nachdem Hr. Bewley die Zeugnisse auffuͤhrte, durch welche er erweist, daß

er seit mehreren Jahren sich dieser Vorrichtung zur Heizung seiner

Spinnmuͤhle mit Vortheil bedient, liefert er die Beschreibung und Abbildung

seines Apparates, wofuͤr ihm die Society die große silberne Medaille

zuerkannte.

a, a, a, a, a, Fig. 29, Tab. VII. sind

die verschiedenen Stokwerke der Muͤhle.

b, ist ein Kalkofen, in welchem Kalt gebrannt wird.

c, ist ein Dekel aus Gußeisen auf dem Kalkofen, aus

welchem eine Roͤhre, dd, aus Gußeisen

aufsteigt, welche den Rauch und die Daͤmpfe aus dem Kalkofen ableitet.

e, der Schornstein.

k, die Oeffnung der Roͤhre, d, um welche der Schornstein ringsumher gehoͤrig

verschlossen ist.

g, Oeffnung in den Kalkofen, durch welche die Steine

etc. hineingeworfen werden, und die mit einer Thuͤre aus starkem Eisenbleche

verschlossen ist.

hh, eine Ziegelmauer, welche den Dekel, c, umgibt.

i, eine Deke aus Ziegelsteinen, die mittelst eiserner

Stangen auf der Mauer, h, ruht.

k, eine der verschiedenen Oeffnungen am Grunde der

Mauer, h, durch welche der Luft Zutritt gestattet

wird.

llll, Oeffnungen in dem Schornsteine, e, um die erhizte Luft in die verschiedenen Stuben des

Gebaͤudes einstroͤmen zu lassen: diese Oeffnungen sind mit Schiebern

versehen, um die Menge der zustroͤmenden warmen Luft zu reguliren.

m, eine Oeffnung in dem Schornsteine, e, welche durch eine eiserne Thuͤre verschlossen

werden kann. Diese Thuͤre wird nur geoͤffnet, ehe man das Feuer in dem

Ofen anschuͤrt, um die Roͤhre, d, zu

reinigen, welche Reinigung dadurch geschieht, daß man ein Seil mit einem daran

befestigten Gewichte, woran Stroh, oder irgend etwas angebunden ist,

hinablaͤßt.

n, eine andere Oeffnung in dem Schornsteine, e, gleichfalls durch eine eiserne Thuͤre

geschlossen; auch diese dient bloß zur Reinigung der horizontalen Roͤhre, d, die hier eine Kappe oder einen Dekel hat, welcher

gelegentlich abgenommen werden kann.

o, das Auge oder die Oeffnung am Grunde des Ofens zum

Ausnehmen des Kalkes.

p, ein Raum, der das Gebaͤude umgibt.

q, ein Floͤz zum Brechen der Steine und

Einfuͤllen des Ofens, der gleich hoch mit r, oder

dem Hofe um das Gebaͤude ist.

ss, die Deke des Kalkhauses.

Bemerkungen.

Diese Methode zu heizen, und die Luft zu reinigen, ist vorzuͤglich bei

Fabriken, Gefaͤngnissen, Treibhaͤusern, und uͤberhaupt uͤberall, wo eine

staͤte und gleichfoͤrmige Hize unterhalten werden soll, anwendbar. Der

Kalk wird waͤhrend 24 Stunden zwei Mahl aus dem Ofen geholt (Morgens und

Abends), wo dieser dann neuerdings mit Kalksteinen und Steinkohlen gefuͤllt

wirdWenn der Ofen in einem groͤßern Maaßstabe ausgefuͤhrt wird,

dann kann man statt Steinkohlen mit großem Vortheile als Feuer-Material Tors

anwenden. D.. Wenn noch mehr staͤte Hize gefordert werden sollte, kann der Kalk

drei bis vier Mahl in 24 Stunden ausgenommen werden, wo man dann

verhaͤltnißmaͤßig duͤnnere Lagen von Steinen und Kohlen

eintraͤgt. Es ist offenbar, daß hier gleiche Hize bei Tage, wie bei Nacht,

unterhalten wird, was beinahe uͤberall, wo man Waͤrme noͤthig

hat, hoͤchst wichtig ist, um so mehr, als hier die Zeit erspart wird, die des

Morgens, ehe auf die gewoͤhnliche Weise eingeheizt wird, verloren geht, und

aller Apparat an Maschinen und Materialien zur Verhuͤtung eines Wechsels in

der Temperatur erspart wird. Fuͤr Leute, die arbeiten muͤssen,

vorzuͤglich fuͤr Kinder, ist es bei kaltem Wetter sehr angenehm, wenn

sie am Morgen ihre Arbeits-Stube gut geheizt, und sich dadurch zugleich veranlaßt

finden, fruͤhe zu ihrer Arbeit zu gehen.

Ein anderer hoͤchst materieller Vortheil bei dieser Vorrichtung besteht in der

großen Sicherheit bei derselben: es ist durchs aus unmoͤglich, wie aus der

Zeichnung erhellt (wo das Werk anders gehoͤrig ausgefuͤhrt wird), daß

hier der mindeste Unfall durch Feuer, oder die geringste Unbequemlichkeit durch

Rauch entsteht: die Roͤhre, dd, fuͤhrt alle Funken ab, allen Rauch,

jeden Geruch; es kommt nichts in die Stuben, als die warme Luft, die bei einer der

Oeffnungen, k, eintritt, von da um und uͤber den

Dekel, c, laͤuft, und um die Außenseite der

Roͤhre, dd, spielt, wodurch sie bis auf

einen hohen Grad erhizt wird, und mit großer Heftigkeit bei den Oeffnungen, llll, in die verschiedenen Stuben

einstroͤmt.

Es kann hier ferner, was sehr wichtig ist, das schlechteste Feuer-Material, (Culm, Cinders) zum Heizen verwendet werden, das man zu

nichts anderen brauchen kann.

Der groͤßte Vortheil dieser Methode besteht aber in der außerordentlichen Wohlfeilheit, oder vielmehr in dem Netto-Ertrage derselben. Kalk ist ein Artikel, den man uͤberall

braucht, und es ist kaum denkbar, daß man nicht uͤberall den Kalk sollte so

absezen koͤnnen, daß er die Kosten des Brennens verguͤten, und noch

einen kleinen Gewinn abwerfen muͤßte.

Um große Stuben zu heizen, braucht man nicht mehr Hize, als bei dem Kalkbrennen auf

eine unvermeidliche Weise uͤberfluͤßig erzeugt werden muß. Die

Spinn-Muͤhle, zu welcher diese Zeichnung gehoͤrt, hat 5 große Gruben,

von welcher die untere allein nicht geheizt werden darf: jede Stube ist

ungefaͤhr 50 Fuß lang und 20 breit. Die heiße Luft, wo sie unmittelbar in die

Stuben eintritt, macht das Thermometer oͤfters bis auf 140 Grade F. +

43° R) bei den Oeffnungen, llll, steigen; die

Temperatur in den Stuben selbst ist gewoͤhnlich 80° (F. + 26,67 R.).

Der Kalkofen ist klein, nur 11 Fuß tief, und in seiner groͤßten Breite 7 Fuß

weit; es wuͤrde aber eintraͤglicher seyn, denselben, wo es die

Umstaͤnde erlauben, noch tiefer zu bauen. Ehevor kostete die Heizung dieser

Muͤhle jaͤhrlich eine bedeutende Summe; nun traͤgt sie

jaͤhrlichen Gewinn, und die Art der Heizung selbst ist mit weit weniger

Unannehmlichkeiten verbunden.

Wo kein Kalk zu haben ist, kann man Ziegel etc. brennen; in diesem Falle brauchte man

aber zwei Oefen, die in einen Schornstein laufen, so daß, waͤhrend man in den

einen einsezt, man den anderen im Brande haͤlt.

In mehreren Gegenden koͤnnte Thon zu Duͤnger mit dem groͤßten

Vortheile gebrannt werden.

Zur Heizung von Gefaͤngnissen, Arbeitshaͤusern etc.Wir zweifeln sehr, daß man bei uns an oͤffentlichen Anstalten von

dieser Heiz-Methode Gebrauch machen wird; denn die Administratoren derselben

gewinnen in dem Masse, als viel Holz verbraucht wird. Wir erinnern uns noch

sehr wohl, wie einer der ersten Halurgen Europens vor ungefaͤhr 30

Jahren vorzuͤglich mit dem Forst-Departemente zu kaͤmpfen

hatte, weil er durch seine verbesserte Methode Salz zu sieden,

auf der ihm anvertrauten Saline jaͤhrlich an 4000 Klafter Holz

Ersparung auswies. Private, in deren Haͤusern ohne dieß

taͤglich ein starkes Feuer unterhalten werden muß, Brauer,

Baͤker, Branntweinbrenner etc. koͤnnen indessen von dieser

Vorrichtung Vortheil ziehen. Wir haben in Baiern, auch wenn man bei uns

durchaus nicht will, daß Fabriken gedeihen sollen, doch sehr noͤthig

jedes Pfund Holz zu sparen, wenn wir, bei der Unwirthschaftlichkeit, mit

welcher wir dasselbe in unseren Kacheloͤfen verschwenden, nicht bald

die lezte Quelle eines activen Ausfuhr-Handels, Holz, und damit auch den

lezten Haͤller, den wir noch aus dem Auslande beziehen

duͤrfen, verlieren sollen. A. d. Ueb. koͤnnte diese Vorrichtung mit vielem Vortheile verwendet werden; denn

außerdem, daß sie den Straͤflingen etc. Beschaͤftigung gibt, gibt sie

zugleich auch Ertrag.

Tafeln