| Titel: | Das hydrostatische Gebläse als Löthrohr. Von Hrn. J. A. Uthe, in Dresden. |

| Autor: | Johann Andreas Uthe [GND] |

| Fundstelle: | Band 16, Jahrgang 1825, Nr. CV., S. 487 |

| Download: | XML |

CV.

Das hydrostatische Gebläse als Löthrohr. Von Hrn.

J. A. Uthe, in

Dresden.

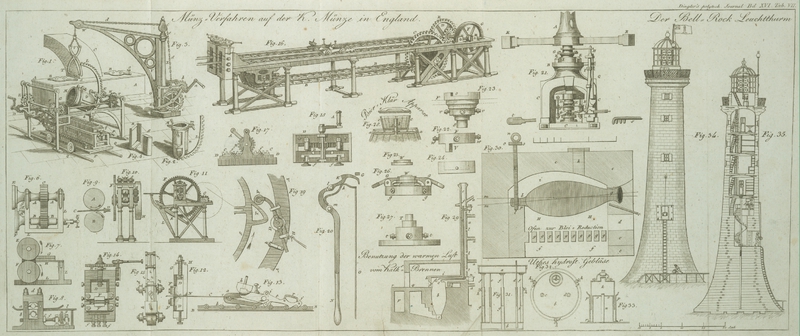

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Uthe's, hydrostatisches Gebläse als Löthrohr.

Herr Cuthbert hat, so wie ich, die große Unvollkommenheit des

bis jezt angewendeten hydrostatischen Blase- oder Loͤthrohrs gefuͤhlt

und abzuhelfen gesucht, und die Mittheilung seines verbesserten

LoͤthrohresPolyt. Journal Bd. XIV. S. 289.

D. veranlaßt mich, auch meine Struktur mitzutheilen, welche ich schon vor

mehreren Jahren entwarf und ausfuͤhrte; indem ich nun der Meinung bin, daß

diese Struktur vor jener des Hrn. Cuthbert noch einige wesentliche Vortheile

gewaͤhrt, so nehme ich mit der Bekanntmachung um so weniger Anstand; und in

der Voraussezung, daß diese Vortheile durch die Vergleichung beider Strukturen, sich

von selbst ergeben, uͤbergehe ich diesen Punkt.

Damit die Abnahme der Staͤrke bei diesem Geblaͤse waͤhrend der

Arbeit, nicht so auffallend abnehme, so ist es noͤthig die

Wassergefaͤße, a und b, Fig.

31, so niedrig als moͤglich zu machen, indem die Abweichung von der

Gleichheit dieser Geblaͤse gleich ist, der Wasserhoͤhe in beiden

Gefaͤßen; ich rathe daher diese, nie hoͤher, als 3'' zu machen,

dagegen aber die Durchmesser so groß wie moͤglich.

So wie ich nun bei den verschiedenartigen Arbeiten das Beduͤrfniß eines

moͤglichst hohen, und zuweilen eines niedrigen Druks fuͤhlte, so

suchte ich diesen meinen Wunsch dadurch zu erreichen, daß ich das obere

Wassergefaͤß beweglich machte, und dadurch gewann ich den Vortheil, daß ich

eine willkuͤhrliche Staͤrke von 2 1/2 bis 4 1/2 Wasserhoͤhe,

und zwischen diesen Graͤnzen (nach der Orgelbauersprache) jeden beliebigen

Windgrad, ohne alle Umstaͤnde, mir erzeugen konnte. Die Struktur, welche ich

angewendet, ist aus der beigefuͤgten Zeichnung zu ersehen: die 3

Fuͤße, f, welche an den Boden des oberen

Gefaͤßes angeschraubt sind, bewegen sich in den Scheiden, g, auf und nieder; und durch die Schrauben, h, wird das Gefaͤß, a, in der gewuͤnschten Hoͤhe festgestellt. Die Roͤhren,

als o, welche das Wasser herab, und d, welche die Luft oben heraus leitet, bewegen sich

ebenfalls in Scheiden, welche aber luftdicht eingeschliffen seyn muͤssen:

sehr leicht erreicht man hier seinen Zwek, wenn man zu diesen Roͤhren

Posaunenzuͤge anwendet; wer indeß in diesem Punkte noch Schwierigleiten

finden sollte, der kann an den oberen Enden der Scheiden, Stopfbuͤchsen

anbringen. Die Fuͤße, f, koͤnnen sich

dagegen willig in ihren Scheiden bewegen; und diese erhaͤlt man sehr bequem,

wenn man Gewehrlaͤufte dazu verwendet.

Das von Cuthbert vorgeschlagene Einbringen der Luft durch den Mund, ist erstens

fuͤr eine schwache Brust sehr beschwerlich, und oft sogar unmoͤglich;

und zweitens, wird nun von den Lungen der Sauerstoff der eingeathmeten tust

absorbirt, und dagegen Kohlenoxid ausgehaucht, welches in das Geblaͤse

eingebracht, die Wirkung der Flamme sehr beeintraͤchtigen muß. Ich habe mich

zu diesen Behuf eines kleinen pneumatischen Geblaͤses bedient, welches dem

Gesameter, den ich im Jahre 1815 fuͤr einen transportablen

Gasbeleuchtungsapparat konstruirte, ganz aͤhnlich ist. Fig. 33, stellt diese

kleine Maschine in senkrechtem Durchschnitte, und k, in

Fig. 32,

im Grundrisse dar. Die saͤmmtlichen Glieder sind von Gußeisen so schwach als

moͤglich gegossen, oder auch von Eisenblech angefertigt, und bestehen,

erstens: aus einem Cylinder, o, welcher oben einen

Boden, unten aber nur einen Kranz nach auswendig hat; ferner aus einen zweiten

Cylinder, p, welcher an beiden Enden offen, und unten

ebenfalls einen

Kranz wie der Erstere, und oben ein kleine runde Ausbiegung (wie die Fig. zeigt)

ebenfalls nach aussen hat; ferner aus einem dritten Cylinder, k, welcher unten offen, und oben zu ist, und auf dem Dekel einen kurzen

Roͤhrenansaz, i, hat. Die zwei ersten Cylinder

werden mit ihren Kraͤnzen an den unteren Enden bei r, luftdicht zusammen geschraubt, so, daß sie eine Zwischenraum bilden, in

welchem der dritte Cylinder, k, sich willig auf und

nieder bewegen kann; dieser Zwischenraum wird nun mit Queksilber gefuͤllt,

wozu, wenn der Zwischenraum nicht groͤßer als noͤthig ist, nur einige

Pfunde noͤthig sind; in dieses Queksilber senkt sich der Cylinder, k, bis auf den Boden ein, und das, was durch die

Metallstaͤrke ausgetrieben wird, sammelt sich in der oberen Ausladung des

aͤußeren Cylinders, p. Dieser ganze Apparat ist

nun auf dem Dekel des unteren Wassergefaͤßes, b,

aufgeschraubt. Der Roͤhrenansaz, i, hat ein

Ventil, welches sich nach innen oͤffnet, und durch eine Feder getragen wird;

eben so hat die Roͤhre, n, an unterem Ende ein

Ventil, welches sich nach unten oͤffnet, und auch durch eine Feder getragen

wird. So wie nun der Cylinder, k, (welcher in der

Zeichnung zur Haͤlfte aufgezogen, vorgestellt ist), bei dem Handgriffe, m, aufgezogen wird, so stroͤmt die Luft durch das

Ventil, i, und fuͤllt diesen Cylinder, und so wie

er niedergedruͤkt wird, treibt er die Luft durch das Rohr, n, in das Gefaͤß, b,

und aus diesem wird das Wasser durch das Rohr, c, in das

obere Gefaͤß, a, getrieben. Die Direktion dieses

Geblaͤses kann man sehr bequem fuͤr den Fuß einrichten.

Will man mit Gasen arbeiten, so werden die Blasen oder sonstigen Behaͤlter an

den Hals, i, angeschraubt. Die Lampe habe ich ganz

weggelassen, indem sie in jener Beschreibung und Zeichnung vollstaͤndig genug

dargestellt ist; uͤbrigens laͤßt dieser Apparat dieselben

pneumatischen Arbeiten zu, wie der des Hrn. Cuthbert.

Tafeln