| Titel: | Ueber Anwendung gewisser, bisher zur Verfertigung von Retorten noch nicht gebrauchter, Materialien, und über gewisse Verbesserungen an anderen Theilen des Gasapparates; worauf Joh. Malam, Mechaniker zu Wakefield, Yorkshire, am 18. August 1823 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 17, Jahrgang 1825, Nr. XVI., S. 85 |

| Download: | XML |

XVI.

Ueber Anwendung gewisser, bisher zur Verfertigung

von Retorten noch nicht gebrauchter, Materialien, und über gewisse Verbesserungen an

anderen Theilen des Gasapparates; worauf Joh. Malam, Mechaniker zu Wakefield, Yorkshire,

am 18. August 1823 sich ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts etc. Februar 1823. S.

57.

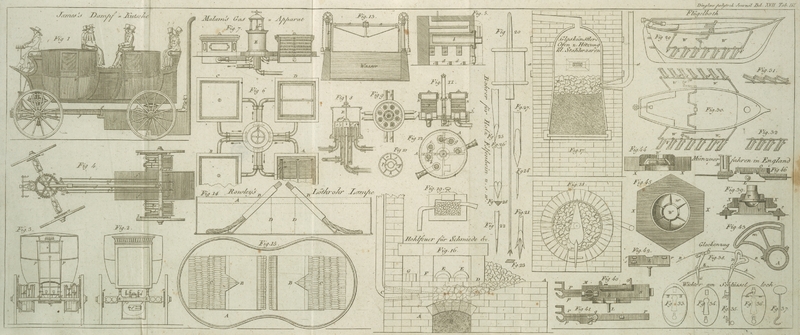

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Malam, über Anwendung gewisser, bisher zur Verfertigung von

Retorten noch nicht gebrauchter Materialien.

Hr. Malam beginnt seine

Patent-Erklaͤrung mit der Bemerkung: „daß seine neue

Methode, gewisse bisher zur Verfertigung der Retorten noch nicht gebrauchte

Materialien zuvoͤrderst in dem Baue der Retorten, und dann in der Verbindung

dieser Materialien besteht.“

Bisher wurden die Retorten zur Erzeugung des gekohlstofften Wasserstoffgases

gewoͤhnlich aus feuerfestem Thone in einem ganzen Stuͤke am

Toͤpfer-Ofen geformt, und mit bedeutenden Auslagen und mit Gefahr des

Zerbrechens an die Gas-Werke gesendet. Dadurch wurde ihre Groͤße

innerhalb der Glaͤnzen einer gewissen Tragbarkeit eingeengt, und, um diese

fuͤr nachtheilig erkannte Beschraͤnkung zu beseitigen, schlaͤgt

der Patent-Traͤger vor, seine Retorten unmittelbar in jenem Ofen

selbst zu bauen und zu befestigen, wo man dieselben zur Zersezung der Kohle braucht,

ohne sich den Muͤheseligkeiten und den Gefahren des Transportes von dem Ofen

zum Gaswerke auszusezen.

Die neuen Materialien zu diesen Retorten sind: gepulverter FeuersteinDer freilich nur in England leicht zu haben ist. Bei uns thut es auch

Kieselerde. A. d. Ueb. (wie in der Naͤhe der Thorncliff Ironworks, Yorkshire vorkommt) 10

Bushel; rother Mennig, 20 bis 30 Pfund; Rinderblut, so viel noͤthig, um

daraus einen Teig zu bilden. Zu diesem Teige kommen noch 10 BushelEin Bushel = 0,5734 Wiener Mezen. A. d. Ueb. gemeinen feuerfesten Thoues, der damit zu einer festen Form-Masse

abgearbeitet wird. Aus dieser Mischung wird die Retorte in dem Ofen gebaut, dessen

Durchschnitt auf Tab. III. Fig. 1. dargestellt

ist.

Bogen von feuerfesten Ziegeln werden uͤber den Ofen gespannt, um die Retorte

zu stuͤzen, und zwischen diesen Bogen muß die Hize durch, und die Retorte

umgeben. Nachdem nun der Ofen auf die gewoͤhnliche Weise, und so hoch als das

Lager der Retorten zu liegen kommen soll, gebildet, und die obere Seite der Bogen

fertig wurde, aaa, werden die

Zwischenraͤume dieser Bogen mit Brettern belegt, so daß sie eine ebene

Flaͤche bilden. Auf diesen Brettern wird, als auf einen Bette, der Boden der

Retorte, b, gebildet, indem man eine

hinlaͤngliche Menge obiger Mischung darauf auftraͤgt, und diese schlaͤgt und

niederdruͤkt, bis sie eine dichte feste Masse von ungefaͤhr 5 Zoll

bildet. Dann werden hoͤlzerne Gestelle von gekruͤmmter Form in

aufrechter Lage und in gehoͤriger Entfernung von einander auf das Bett

gestellt, und der Laͤnge nach mit Brettern belegt, um den oberen Theil und

die Waͤnde der Retorte zu stuͤzen. Auf dieses Bretterwerk wird nun die

Mischung aufgetragen, und auf obige Weise gedruͤkt und geschlagen, bis die

Retorte in ihrer ganzen Figur vollkommen gebildet ist. Nun kann der obere Theil des

Ofens mit seinen Zuͤgen errichtet werden, wodurch die Retorte bald so bedekt

wird, daß sie gebrannt werden kann, indem man das innere Holzwerk herauszieht, so

wie die Mischung troknet. Um das Vordertheil der Retorte eben so gut, wie das

Uebrige, zu brennen, wird es nothwendig, eine temporaͤre Hoͤhlung von

Ziegeln aufzufuͤhren, die in punctirten Linien angedeutet ist, und einen Zug

des Ofens durch diese Hoͤhlung laufen zu lassen, damit die Hize desselben auf

die Mundoͤffnung der Retorte anschlaͤgt; wenn diese gehoͤrig

gebrannt ist, wird das temporaͤre Gemaͤuer eingerissen.

Da der Hauptzwek dieses verbesserten Ofens in Ersparung von Brennmaterial besteht,

und in Beseitigung ununterbrochener Muͤhe und Aufmerksamkeit, so hat man den

Rost hier weggelassen, und man bringt auf ein Mahl soviel Kohlen, als fuͤr

ungefaͤhr 8 Stunden noͤthig sind, in den Ofen. Die Kohlen werden durch

die Oeffnung, c, die mit einer Thuͤre versehen

ist, in den Grund des Ofens, dd gebracht, daselbst

an ihrer Oberflaͤche angezuͤndet, und brennen dann, wenn sie ein Mahl

gehoͤrig entzuͤndet sind, nach abwaͤrts fort. Man schließt dann

die Thuͤre, und laͤßt die atmosphaͤrische Luft durch die

Seiten-Oeffnungen, eee,

einstroͤmen.

Die Verbesserungen, welche der Patent-Traͤger als sein

Patent-Recht in obiger erster Hinsicht in Anspruch nimmt, sind: die Mischung

aus gepulvertem Feuersteine, Mennige und Ochsenblut, wodurch die Retorte vor dem

Springen bewahrt wird, und die Verfertigung derselben in dem Ofen selbst, in welchem

sie gebraucht wird.

Die Verbesserungen an den uͤbrigen Theilen des Gas-Apparates beziehen

sich auf den Reinigungs-Proceß und auf das Gasometer. Der verbesserte

Reinigungs-Apparat besteht in einer besonderen Vorrichtung verschiedener zu

diesem Zweke noͤthiger Gefaͤße, und in Anbringung einer

Wechsel-Klappe, welche auf eine Verbindung irgend einer Anzahl von Reinigern

uͤber drei anwendbar ist.

Fig. 2. ist

ein Grundriß oder eine horizontale Ansicht von 4 Reinigern, mit einer

Wechsel-Klappe im Mittelpuncte derselben. Fig. 3. ist ein Aufriß

derselben, wo zugleich ein Reiniger im Durchschnitte dargestellt ist, um das Innere

desselben zu zeigen. Fig. 4. ist ein senkrechter Durchschnitt der Wechsel-Klappe in

einem groͤßeren Maßstabe, welcher die Durchgaͤnge darstellt, durch

welche das Gas laͤuft. Fig. 5. ist ein

horizontaler Durchschnitt des Wasser-Gefaͤßes und der durch dasselbe

aufsteigenden Roͤhren: es bildet den unteren Theil der Klappe. Fig. 6. ist ein

aͤhnlicher Durchschnitt des Wechsels, aber abgenommen: dieselben Buchstaben

bezeichnen an diesen 5 Figuren dieselben Theile. Der Zwek dieser Vorrichtung der

Reinigungs-Gefaͤße ist, das Gas durch eine Reihe von drei

Reinigungs-Gefaͤßen nach einander durchlaufen zu lassen, in deren

jedem sich geloͤschter Kalk, Pottasche, Asche (bruze) oder anderes aͤhnliches Material in verschiedenem Grade von

Saͤttigung befindet: das Gas geht zulezt durch dasjenige Gefaͤß,

welches das reinste dieser Materialien enthaͤlt. Das vierte Gefaͤß,

welches dann außer Thaͤtigkeit ist, kann wieder frisch gefuͤllt

werden.

A, B, C, D, sind die vier

Reinigungs-Gefaͤße; E, ist das

Gehaͤuse, welches die Wechsel-Klappe einschließt. Man nimmt an, daß

das Gas bei der Rohre, a, eintritt, welche von den

Retorten her laͤuft. Waͤhrend dasselbe durch die Roͤhre, b, aufsteigt (man sehe die Durchschnitte in Fig. 4, 5 und 6.) gelangt es

in die Hoͤhle, c, der Wechsel-Klappe, und

laͤuft von da durch eine Oeffnung in der Scheidewand, d, und durch die Roͤhre, e, in das

Reinigungs-Gefaͤß, A, welches in Fig. 2. mit

abgenommenem Dekel dargestellt ist. Die Weise, in welcher das Gas fortlaͤuft, kann man

mm am deutlichsten in dem Durchschnitte des Reinigungs-Gefaͤßes in

Fig. 3.

sehen. Das Gas, welches in dieses Gefaͤß durch die Roͤhre, e, eintritt, steigt durch die verschiedenen Lagen von

Kalk und anderen Materialien empor, die auf durchloͤcherten Faͤchern

liegen, und nachdem es durch das oberste Fach in den oberen Theil des

Gefaͤßes gelangt ist, steigt es durch die Roͤhre, f, herab, und kommt aus dieser durch die Roͤhre,

g, in die Abtheilung, h,

der Wechsel-Klappe, welche Abtheilung die Muͤndungen der

Roͤhren, g, und i,

einschließt. Das Gas gelangt nun durch die Roͤhre, i, in das zweite Reinigungs-Gefaͤß, B, (in Fig. 2. mit dem Dekel auf demselben dargestellt), und, nachdem es durch

die in demselben enthaltenen Faͤcher aufgestiegen ist, kommt es durch die

Roͤhre, k, in die Abtheilung, I, der Wechsel-Klappe, welche die

Muͤndungen der Roͤhren, k, und m, einschließt. Die Roͤhre, m, leitet das Gas aus

der Abtheilung, l, in das

Reinigungs-Gefaͤß, C, und nachdem dasselbe

dieses Gefaͤß durchlief, kehrt es durch die Roͤhre, n, in die Wechsel-Klappe zuruͤk, und tritt

in die Abtheilung, o. Nun steigt das Gas durch die

Oeffnung oben in der Wechsel-Klappe (Siehe Fig. 4.) in das

Gehaͤuse, E, und aus diesem durch die

Roͤhre, p, herab in das Gasometer.

Aus der Lage der Scheidewaͤnde der Wechsel-Klappe, die in Fig. 5. in

punctirten Linien angedeutet sind, erhellt, daß die Roͤhren, q, und r, die mit dem

Gefaͤße, D, in Verbindung stehen (welches leer

dargestellt ist) isolirt sind, indem die Abtheilung, s,

keine Verbindung mit jenem Theile der Wechsel-Klappe hat, durch welche das

Gas laͤuft. Wenn das Reinigungs-Material in dem Gefaͤße, A, so sehr mit Schwefel und anderen Stoffen, die es von

dem Gase aufgenommen hat, gesaͤttigt ist, daß es nicht mehr laͤnger

zur Reinigung dienen kann, so wird das Gefaͤß, D,

mit Kalk und den uͤbrigen Materialien, die, wie oben gesagt wurde, auf

Faͤchern ausgebreitet werden, versehen, und, um das Gas aus dem

Gefaͤße, A, abzuschneiden, und in das

Gefaͤß, D, zu leiten, muß die

Wechsel-Klappe gehoben werden, was dadurch geschieht, daß man die Griffe der Schraube, t,t fehlt in der Abbildung des Originales. A. d.

Ueb.

Fig. 3. so

lange dreht, bis die unteren Kanten der Scheidewaͤnde (die man in Fig. 6. sieht)

in der Klappe uͤber den Muͤndungen der Roͤhren so zu stehen

kommen, wie Fig.

6. sie darstellt. Man erkennt dieß an dem Leiter, r, der uͤber die Rippen an den Seiten der Saͤulen empor

steigt, wenn die Klappe eine Viertel-Umdrehung gemacht hat, und dann, wenn

der Dekel gesenkt wird, in die Furche der naͤchsten Saͤule sich

einlegt. Auf diese Weise wird die Abtheilung, d, der

Wechsel-Klappe von der Roͤhre, e,

entfernt, und uͤber die Roͤhre, i,

gebracht, wo dann die Abtheilung, h, die Muͤndung

der Roͤhren, k, und m, bedekt, u.s.f. Der Lauf des Gases wird also jezt durch die Gefaͤße,

BCD, geschehen, und das Gefaͤß, A, außer Thaͤtigkeit seyn, welches durch Abnahme

des Dekels gereinigt und mit frischem Kalke beschikt werden kann. Auf dieselbe Weise

kann das Gefaͤß, B, abgeschnitten, und das Gas

durch die Gefaͤße, C, und D, und, A, geleitet werden, u.s.f., indem man

immer die Lage der Wechsel-Klappe aͤndert, wann das in dem ersten

Gefaͤße enthaltene Material gesaͤttigt ist, wodurch also das Gas in

seinem unreinsten Zustande zuerst durch jenes Reinigungs-Gefaͤß geht,

auf dessen Inhalt oder Reinigungs-Material bereits am laͤngsten

eingewirkt wurde, dann durch das zweite, und endlich durch das dritte, welches ganz

reines Reinigungs-Material enthaͤlt.

Dieses Verfahren, das Gas durch mehrere Gefaͤße durchzulassen, indem man das

Reinigungs-Material aͤndert, ohne den Gang der Arbeit zu unterbrechen,

kann, im Kleinen, auch in einer Maschine geschehen, wovon Fig. 7. den senkrechten

Durchschnitt liefert, und Fig. 8. den horizontalen,

wo das feststehende Wassergefaͤß, so wie der bewegliche Apparat, in

punctirten Linien dargestellt ist. Dieselben Buchstaben bezeichnen in beiden Figuren

dieselben Gegenstaͤnde. AA, ist das

feststehende Wassergefaͤß, durch welches die Gasroͤhren aufsteigen.

BBB, ist der bewegliche Apparat, welcher das

Reinigungs-Material auf Faͤchern ausgebreitet, wie in der vorigen Maschine,

enthaͤlt. Dieser bewegliche Apparat ist in vier verschiedene Abtheilungen

gebracht, wovon drei immer in Thaͤtigkeit sind, waͤhrend das

Reinigungs-Material in dem vierten herausgeschafft oder eingetragen wird, a, ist die Roͤhre, welche das Gas aus den

Retorten in die erste Abtheilung, b, des

Reinigungs-Gefaͤßes bringt; hier steigt es durch die Faͤcher

auf, und durch einen langen Durchgang in die Buͤchse, ccc, hinab, aus welcher es in die Roͤhre,

d, gelangt, und in die zweite Abtheilung aufsteigt,

wo es wieder, nach seinem Durchzuge, durch das Reinigungs-Material, durch

einen aͤhnlichen langen Durchgang herabsteigt, und durch die Roͤhre,

f, in eine dritte Abtheilung, g, gelangt, aus welcher es wieder, wie vorher, herabsteigt, und durch die

Roͤhre, h, in das Gasometer uͤbergeht.

Nachdem das Reinigungs-Material in dem ersten Gefaͤße, b, gesaͤttigt wurde, wird, um die Abtheilungen

des Reinigers zu wechseln, die Kurbel, i, gedreht,

welche, indem sie das Schienenrad, k, treibt, die

Centralspindel, l, dreht. Diese Spindel hat einen Wurm

aufgezogen, welcher in eine Schraubenmutter am Grunde der Mittelroͤhre, m, wirkt, und dadurch den beweglichen Apparat

uͤber die Muͤndungen der Gasroͤhren erhebt, und ihn eine

Viertel-Drehung nehmen laͤßt, so daß die erste reinigende Abtheilung

geschlossen und von dem Gaswege abgesperrt, und die vierte Abtheilung in

Thaͤtigkeit gesezt wird, wo dann der Apparat wieder nieder gelassen werden

muß.

Seine lezte Verbesserung bezieht sich auf Gasometer, und besteht in einem Verfahren,

das Auf- und Niedersteigen derselben so zu reguliren, daß ihre Waͤnde

immer fort eine aufrechte Stellung behalten. Fig. 9. ist der senkrechte

Durchschnitt eines solchen Gasometers mit seinem Wassersumpfe. Dieses Gasometer wird

mittelst Ketten, die uͤber Rollen laufen, aufgehaͤngt erhalten, welche

von zwei oder mehreren Saͤulen am Rande des Sumpfes getragen werden: an den

aͤußersten Enden dieser Ketten befinden sich Gegengewichte. Um zu hindern,

daß das Gasometer bei seinem Auf- und Niedersteigen anders, als senkrecht,

haͤngt, sind horizontale Spindeln, aa,

vorgerichtet, mit Triebstoͤken an ihren aͤußersten Enden, die in

Zahnstoͤke, bb, eingreifen, welche auf

ihren Seilen befestigt sind, und mit Triebstoͤken an ihren inneren Enden, die

in ein Schienenrad in der Mitte eingreifen, welches in eine Buͤchse, c, eingeschlossen ist. Auf diese Weise wird, sobald das

Gasometer auf einer Seite steigt oder faͤllt, der Zahnstok, in welchen der

Triebstok eingreift, die Spindel drehen, und zugleich das Schienen-Rad,

welches die anderen horizontalen Spindeln, a, treibt,

und folglich auch die entgegengesezte Seite des Gasometers in demselben

Verhaͤltnisse steigen und fallen machen.

Tafeln