| Titel: | Die hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben und Ventile. |

| Autor: | Johann Andreas Uthe [GND] |

| Fundstelle: | Band 17, Jahrgang 1825, Nr. LVII., S. 272 |

| Download: | XML |

LVII.

Die hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben und

Ventile.

Von J. A. Uthe.

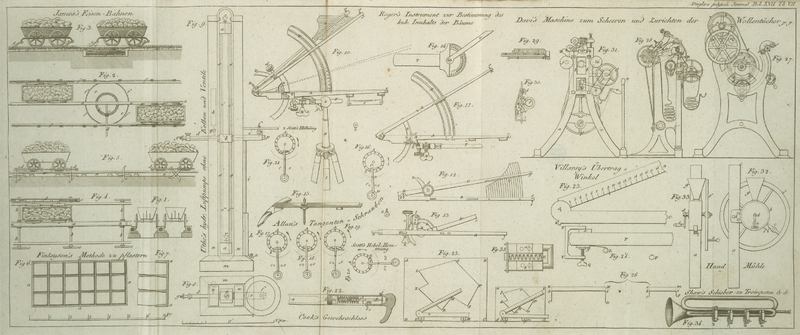

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Uthe's hydrostatische Luftpumpe ohne Kolben und

Ventile.

Im Jahre 1817, wo ich mich viel mit der Ausbildung der

Gasapparate beschaͤftigte, und wo der suͤße Wahn mich lange gefangen

hielt, meinem Vaterlande die Vortheile des Gas-Lichtes zu Theil werden zu

lassen, bezwekte ich auch – fruͤher noch als die Englaͤnder

transportable Gaslampen. Um aber die Gase in diesen Lampen mir Bequemlichkeit zu

comprimiren, entwarf ich mir folgende Vorrichtung zu einer Luft- und

Gas-Pumpe; die einzelnen Theile dazu wurden auch sogleich bearbeitet, und

theilweise zusammen gerichtet; die Vollendung aber, blieb aus folgenden

Gruͤnden dem vorigen Jahre aufgehoben.

1) War die ganze Struktur noch nicht geeignet meine Anforderungen in jeder Hinsicht

zu befriedigen, indem die Wirkung bloß partiell war, wie bei der

gewoͤhnlichen Kolbenpumpe; ich entwarf daher eine zweite Struktur, deren

Wirkung perpetuell, und meinen Anspruͤchen genuͤgte. 2) Da meine

schoͤnen Traͤume in Betreff der Gasbeleuchtung wie Spreu zerstoben, so

warf ich in Unmuth auch diese Dinge bei Seite; im vorigen Jahre aber, wo ich die

erstere Vorrichtung zu hydraulischen Versuchen benuͤzen wollte, wurde sie

ganz zusammen gebauet.

Da mir nun vor einigen Wochen eine aͤhnliche Vorrichtung von Hrn. Dr. Romershausen (in Kastner's Archiv) in die

Haͤnde kam, so entschloß ich mich vergleichsweise, auch meine Struktur dem

wissenschaftlichen Publikum mitzutheilen. Ob Hr. R. die Seinige wirklich

ausgefuͤhrt, hat er nicht ausgesprochen; ich will daher aus Ruͤksicht

fuͤr diejenigen, welche jene Beschreibung nicht kennen, die Meinige hier

folgen lassen.

Fig. 8 und

9. stellt

die Maschine im Grund- und Aufriße dar; aa,

sind zwei Gefaͤße, wovon das untere mit Queksilber gefuͤllt wird;

diese Gefaͤße stehen durch die 4 Roͤhren, c, in Communication so, daß eine Wechselwirkung entsteht, und zwar auf

folgende Weise: b, ist ein Hahn, in dessen

Gehaͤuse die Roͤhren, c, luftdicht

eingesezt sind; der Hahn selbst, welcher fest steht, ist schief durchbohrt, wie die

punktirten Linien zeigen; die Roͤhren kommen daher untereinander in folgende

Verbindungen: c' mit c'''',

c'' mit den Einlaßrohre e, und c''' mit dem Auslaßrohre, d.

Wird nun der Apparat umgedreht so, daß das untere Gefaͤß, a, oben kommt, was in sofern moͤglich ist, indem

der Hahn, b, die Achse, und sein Gehaͤuse die

Nabe bildet, so wird dieselbe Wechselverbindung unter den Roͤhren, wie zuvor,

Statt finden.

Will man nun einen luftleeren Raum erzeugen, so ist die Wirkung folgende: Zuerst

denke man sich auf dem Teller, f, eine Gloke und dann

das untere Gefaͤß, a, oben in dem Augenblik, wo

es hinauf gedrehet wurde, so wird das Queksilber aus diesem Gefaͤße durch die

Roͤhren, c' und c'''', in das untere Gefaͤß gelangen, indem es in das Rohr, c'', nicht fallen kann, weil dieses bis nahe an den

obern Boden des Gefaͤßes hinauf reicht. Der Raum, welchen das Queksilber in

dem Gefaͤße einnahm, muß nun mit Luft angefuͤllt werden, welche aus

der Gloke durch die Roͤhren, c und c'' angezogen wird; im Gegentheile wird aus dem untern

Gefaͤße die Luft durch das Queksilber ausgetrieben, und zwar durch die

Roͤhren, c''' und d,

indem das Rohr, c'''', bis nahe an den Boden des

Gefaͤßes, a, hinabreicht, und so die Oeffnung

dieser Roͤhre durch das herabfallende Queksilber sogleich gesperrt wird,

mithin der Luft kein

anderer Ausweg bleibt, als c'''. Der Wechsel dieser

Gefaͤße wird nun fortgesezt, bis das Evacuum unter der Gloke vollkommen

ist.

Will man aber Luft oder Gase comprimiren, so wird bei f,

das Rohr, welches die Gase aus den Gasometer herbei fuͤhrt, angeschraubt, und

bei g, das Gefaͤß, welches man fuͤllen

will, und die Manipulation ist dieselbe, das heißt, ist das Queksilber

herabgefallen, so wird das untere Gefaͤß so oft hinauf gedreht, bis die Luft

oder die Gase den Grad der Compression erreicht haben, den man ihr zu geben

gedenket, welches man sogleich an dem Queksilberstande in den Roͤhren

abnehmen kann. Mein Apparat ist 60'' par. hoch; ich kann daher einen Druk von 2

Atmosphaͤren erreichen; braucht man mehr, so darf man nur die Roͤhren,

c, so lang machen, daß die Hoͤhe der

Queksilbersaͤule dem gewuͤnschten Druke entspricht.

In der Roͤhre, c'''', bleibt stets etwas

Queksilber stehen, und um so mehr, je weiter die Arbeit vorgeschritten ist; dieses

faͤllt nun, wenn die Roͤhre, c'''', oben

zu stehen koͤmmt, in das Rohr, e, herab; in

diesem darf es aber nicht stehen bleiben, weil es nicht allein aus der Oeffnung auf

den Teller ausfließen, sondern weil es auch der Luft oder den Gasen den Weg

versperren wuͤrde; es ist daher das Rohr, i,

angebracht, welches in das Gefaͤß, h, eintaucht

bis nahe auf den Boden, in dieses Gefaͤß, h,

faͤllt nun waͤhrend der ganzen Arbeit das Queksilber, welches aus dem

Rohr, c'''', heruͤber gebracht wird, herab, und

sperrt so von selbst das Rohr, i. Merkt man, daß sich

hier ein großer Theil angesammelt, so wird es unten durch den Hahn, x, abgelassen, und durch den Trichter, r, wieder in das Gefaͤß, a, eingebracht; wenn man aber comprimirt, so muß dieses durch den oberen

Trichter, o, eingefuͤllt werden. Auch habe ich

noch ein kleines Magazin an der Seite bei k, angebracht,

wodurch man stets durch Oeffnen des Hahnes, q, den

kleinen Queks. Abgang ersezen, und das Gefaͤß, a,

voll erhalten kann; dieses macht dann den unteren Trichter, r, uͤberfluͤßig. Daß jeder Ausgang einen Hahn haben, so, wie des Queksilbers

wegen alles Metall Eisen seyn muß, versteht sich wohl von selbst.

Zu den Gefaͤßen, a, und den Roͤhren, c und i, habe ich Glas

genommen, und dieses gewaͤhrt den Vortheil, daß ich stets beobachten kann,

wie weit die Arbeit vorgeschritten; denn steht das Queksilber in der Roͤhre,

c'''' 28'' hoch, so bin ich uͤberzeugt, daß

die Luftleere vollkommen ist. Die Roͤhren c,

haben 3''' Diam.; sowohl eine kleinere als groͤßere Weite bringen

Nachtheil.

An den Hahngehaͤuse, b, sind eiserne Schienen fest

gemacht, welche durch die punktirten Linien, s,

angedeutet sind, diese umfassen und tragen die Queksilbergefaͤße, a.

m, ist der Fuß, und n, zwei

Saͤulen von Holz, zwischen welchen sich der Apparat drehet.

Ob gleich dieser Apparat einfach erscheint, und es auch wirklich ist, so ist doch

dessen Ausfuͤhrung nichts weniger als leicht zu nennen; indem alles von Eisen

und Stahl und mit der allergroͤßten Genauigkeit ausgefuͤhrt seyn muß;

ist die Arbeit aber vollkommen gelungen, so kann man mit weit mehr Bequemlichkeit,

als mit der Kolbenpumpe arbeiten; ja ein Kind kann ihn dirigiren.

Spaͤter habe ich durch Kastner in seiner Physik erfahren, daß schon Hindenburg

sich einer hydrostatischen Luftpumpe bedient! wie diese aber gestaltet gewesen, habe

ich troz aller Muͤhe nicht ausmitteln koͤnnen.

Sobald Zeit und Umstaͤnde es zulassen, werde ich auch die zweite. Struktur

vollenden, welche eben so einfach, ohne Kolben und Ventile durch ihre perpetuelle

Wirkung groͤßeres Interesse und allgemeineren Nuzen verspricht; ist dieses

geschehen, dann werde ich mir auch die Erlaubniß nehmen, sie dem Publikum

vorzulegen.

Dresden im Mai 1825.

Tafeln