| Titel: | Verbesserung an den Maschinen zum Scheren und Zurichten der Wollen-Tücher und anderer Zeuge, die dieser Bearbeitung bedürfen, und worauf Wilh. Davis, Mechaniker zu Bourne in der Grafschaft Gloucester, und zu Leeds, in der Grafschaft York, am 24. Jul. 1823. sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 17, Jahrgang 1825, Nr. LXIV., S. 301 |

| Download: | XML |

LXIV.

Verbesserung an den Maschinen zum Scheren und

Zurichten der Wollen-Tücher und anderer Zeuge, die dieser Bearbeitung bedürfen,

und worauf Wilh. Davis,

Mechaniker zu Bourne in der Grafschaft Gloucester, und zu Leeds, in der Grafschaft York,

am 24. Jul. 1823. sich ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts, Mai. 1825. S.

290.

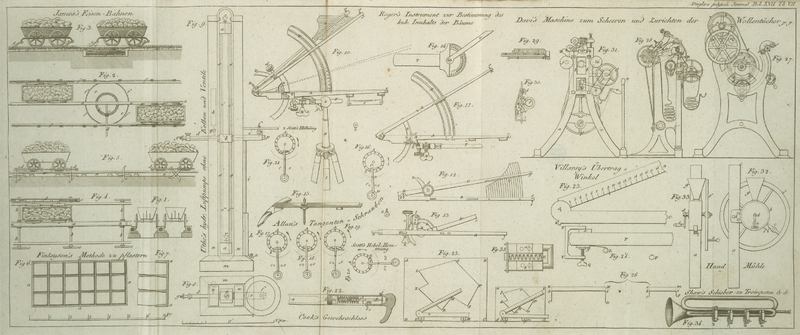

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Davis's, Verbesserung an den Maschinen zum Scheren und Zurichten

der Wollen-Tücher und anderer Zeuge.

Diese Verbesserungen beziehen sich auf das Scheren, und auf

das Rauhen und Zurichten. Die verbesserte Tuchscher-Maschine ist so

eingerichtet, daß sie das Tuch sowohl der Laͤnge als der Breite nach scheren

kann, und daß Eine Maschine Tuͤcher von jeder Breite zu scheren vermag. Die

Zuricht-Maschine ist eine Abaͤnderung der gewoͤhnlichen sogenannten

Gig-Muͤhle, und dient sowohl zum Rauhen oder Aufrichten des Haares vor

dem Scheren; als zum Niederlegen desselben nach dieser Operation, und besteht aus

einer Reihe von Karden-Walzen, die schnell gegen die Oberflaͤche des

Tuches hinlaufen, um das Haar niederzulegen (lay the

nap) und die Oberflaͤche des Tuches glatt zu machen.

Fig. 27.

zeigt die Maschine zum Rauhen vor dem Scheren von dem Ende her gesehen. Die

Verbesserung besteht darin, daß statt der feststehenden Karden (teashes) an der gewoͤhnlichen Gig-Trommel

eine Reihe sich umdrehender Karden-Walzen gebraucht wird. a, ist die Hauptachse der Maschine, welche durch eine

Dampf-Maschine oder durch irgend eine andere Triebkraft in Bewegung gesezt

wird. Nahe an den beiden Enden dieser Hauptachse sind die zwei kreisfoͤrmigen

Platten, b, angebracht, welche die Achsen der

verschiedenen Walzen, ccc, fuͤhren, die mit

den, Karden bedekt sind. An den Enden dieser Walzen befinden sich Zahnraͤder,

die in die Zaͤhne eingreifen, mit welchen der innere Umfang des Ringes, d, besezt ist. So wie die Hauptachse mit den Endplatten

sich dreht, werden die Walzen, c, herumgefuͤhrt,

und, da der gezaͤhnte Ring, d, fest steht, werden

dadurch die Walzen, c, um ihre Achsen gedreht. e und f, sind zwei

Aufhalt-Walzen (retarding-rollers) in

einem Gestelle, zwischen welchen das Tuch durchlaͤuft. Die Lage dieser

Aufhalt-Walzen kann mittelst des Triebstokes, g,

und des Zahnstokes, an welchem das Gestell befestigt ist, nach Belieben

veraͤndert werden.

Von diesen Aufhalt-Walzen steigt das Tuch abwaͤrts unter die

Gig-Trommel herab, wo die Oberflaͤche desselben von den

Karden-Walzen bearbeitet wird; dann aufwaͤrts zur Walze, h, unter welcher dasselbe durchlaͤuft, und von

den zwei kleineren Walzen, ii, daran

angedruͤkt wird. Ueber diese wird das Tuch geleitet, und von dort hinter der

Maschine auf den Boden fallen gelassen, oder auf einer Aufnahms-Walze

aufgerollt.

Auf der Haupt-Achse befindet sich ein Trommel-Rad, von welchem ein Band

uͤber das Rad, k, laͤuft, welches,

mittelst eines Triebstokes auf seiner Achse, das Zahnrad, l, treibt, das an der Achse des Cylinders, h,

befestigt ist. Das uͤber diese Walze gefuͤhrte Tuch wird an dem

Umfange desselben mittelst der Drukwalzen, ii,

gespannt erhalten, und langsam durch die Umdrehung der Walze vorgezogen,

waͤhrend der Gig durch sein Umdrehen die Karden-Walzen sich schnell in

entgegengesezter Richtung drehen, und das Haar des Tuches aufrichten laͤßt,

so wie lezteres vorwaͤrts kommt.

Das Umdrehen der Karden-Walzen kann durch Reibung, statt durch

Triebstoͤke, bewirkt werden, die in den gezaͤhnten Ring eingreifen. Um

die Floken und andere Uneinigkeiten aus dem Tuche wegzunehmen, ist bei m, eine Buͤrsten-Walze angebracht, die

durch einen Riemen von dem Trommel-Rade her auf die Hauptachse in

Thaͤtigkeit gesezt wird. Glaͤttungs- oder Polier-Walzen,

oder Flaͤchen koͤnnen abwechselnd mit den Karden-Walzen

angebracht werden, oder das Tuch kann auch durch eine besondere Maschine nach dem

Aufrauhen, oder durch entgegengeseztes Treiben der obigen Maschine geglaͤttet

werden.

Die Walzen, c, wurden, als mit Karden bedekt,

beschrieben. Der Patent-Traͤger hat jedoch im Sinne, sie aus

kreisfoͤrmigen Metall-Platten verfertigen zu lassen, die an ihren

aͤußeren Kanten mit feinen krummen Zaͤhnen versehen sind. Diese

Platten muͤssen mit einem durch ihre Mitte laufenden Loche zur Aufnahme einer

Stange versehen seyn, welche mit Halsbaͤndern, hervorstehenden Ringen oder

Nieten an jedem Ende ausgestattet sind, und durch dieselben an ihrer Stelle und

dicht an einander gedraͤngt erhalten werden. Bei dem Aufrauhen des Tuches

muͤssen sie so gedreht werden, daß sie mit ihren Zaͤhnen in dasselbe

eindringen koͤnnen; wenn das Haar aber niedergelegt werden soll,

muͤssen sie in entgegengesezter Richtung und sehr schnell laufen. Der

Durchmesser dieser Walzen muß klein seyn, indem sie sonst nicht kraͤftig

genug wirken.

Man haͤlt es fuͤr raͤthlich, der Gig-Trommel eine

abwechselnd nach den Seilen hin laufende Bewegung mitzutheilen, damit die Wirkung

der Spizen mehr gleichfoͤrmig uͤber das Tuch verbreitet wird, als

bisher bei den sogenannten Gig-Maschinen waͤhrend des Rauhens und

Zurichtens des Tuches moͤglich war. Um diese abwechselnde Bewegung

hervorzubringen, sind schiefe Flaͤchen oder schnekenfoͤrmig gewundene

Daͤumlinge auf den Achsen der Gig-Trommel in der Naͤhe der

Enden derselben angebracht, welche, so wie die Trommel sich dreht, dieselbe

seitwaͤrts hin- und herlaufen machen.

Fig. 28. ist

eine End-Ansicht der verbesserten Scher-Maschine. a, ist der Schertisch oder die Scherlatte,

woruͤber das zu scherende Tuch gezogen wird. b,

ist die sich drehende Walze, um welche die spiralfoͤrmigen Laͤufer

oder oberen Blaͤtter der Schere gewunden sind. c,

ist der Lieger oder das Hintertheil der spiralfoͤrmigen Laͤufer, gegen

welche diese laufen, und mit welchen sie vereint als Scheren wirken. Die sich

drehenden Laͤufer und auch die Lieger sind in einem Gestelle aufgezogen,

welches sich auf Angeln oder um eine Achse dreht, damit das Tuch sich zwischen die

Laͤufer und den Scher-Tisch hineinziehen kann.

Diese Maschine wird mittelst eines Laufriemens in Umtrieb gesezt, der von dem

drehenden Theile einer Dampfmaschine oder irgend einer Triebkraft her laͤuft.

Dieser Laufriemen laͤuft uͤber ein Reibungsrad, d, welches an dem Ende der Hauptachse, e,

angebracht ist, und an dem entgegengesezten Ende dieser Achse ist ein noch

groͤßeres Reibungsrad, f, befestigt, von welchem

ein Laufriemen zu der Scher-Walze, b,

laͤuft, welche dadurch schnell umgetrieben wird. Vorne an der Maschine ist

eine hohle Roͤhre, g, in welche Dampf oder irgend

ein Waͤrmungs-Mittel eingebracht wird, um das Tuch waͤhrend

seines Durchganges zu erwaͤrmen. h, ist eine mit

Karden bedekte Walze, durch deren Umdrehung das Tuch uͤber den Schertisch

oder die Scherlatte vorgezogen wird. Diese Karden-Walze wird durch einen

Laufriemen von einer Rolle auf der Hauptachse getrieben. Bei k, befindet sich eine Stange, welche laͤngs der Vorderseite der

Maschine hinlaͤuft, und gegen das Tuch druͤkt, um dasselbe dicht

uͤber den Schertisch zu spannen. l, ist eine

Walze unter der Karden-Walze, durch welche das Tuch abwaͤrts geleitet,

und gehindert wird, sich um die Karden-Walze zu wikeln. m, ist eine sich drehende Buͤrste zum Aufrichten

des Haares, waͤhrend das Tuch seiner Laͤnge nach geschoren wird.

Die verschiedenen Theile der Maschine, die Laͤufer, die Lieger und der

Schertisch lassen alle durch Schrauben sich stellen, so daß man sie bei

verschiedenen Arten von Tuͤchern und Wollenzeuge benuͤzen kann.

Auf dieser Maschine kann das Tuch der Laͤnge nach durch ununterbrochene

umdrehende Bewegung, oder der Breite nach geschoren werden, indem es naͤmlich

von Zeit zu Zeit auf seinem Lager gewechselt wird, so daß alle verschiedenen Theile

des Tuches nach und nach unter die Scheren kommen, wodurch das breiteste Tuch seiner

Breite nach geschoren werden kann, ohne daß es mehr Raum brauchte, als ein

schmaͤleres.

Die Verbesserung an der Scher-Maschine betrifft auch den Bau der

Laͤufer und des Schertisches. Zu den ersteren nimmt er

„Blech- oder duͤnnen Stahl, oder Stahl und Eisen

zusammengeschweißt, etwas breiter und laͤnger als der Laͤufer

werden soll, und bildet daraus durch Haͤmmern oder Streken einen Kreis

von solchem Durchmesser, daß, wenn man sich eine Linie durch den Mittelpunct

desselben von einer Kante des Laͤufers zur anderen gezogen denkt, diese

mit den Radial-Linien der Walze auf jeden Theil der ganzen Laͤnge

der Laͤufer beinahe zusammenfaͤllt, wenn diese in die

gehoͤrige schneidende Laͤnge ausgezogen sind.“

„Ich fuͤge“, sagt er, „diese Laͤufer in

Furchen ein, die in eine walzenfoͤrmige Stange, oder in eine metallene

Roͤhre eingeschnitten sind, oder sonst durch Stangen oder Rippen gebildet

werden, die man auf eine walzenfoͤrmige Stange oder

Metall-Roͤhre unter dem gehoͤrigen Schneide-Winkel

anbringt: dann hize und tauche ich die Stange, oder die Roͤhre und die

Laͤufer in die haͤrtende Fluͤßigkeit.“

Die Verbesserungen bestehen ferner noch „in gefurchten Walzen mit sich

drehenden Laͤufern zur Aufnahme spiralfoͤrmiger Laͤufer,

und in Befestigung spiralfoͤrmiger Laͤufer mittelst Drahtes oder

kleiner Metall-Streifen, die mit den Laͤufern in Furchen

eingetrieben sind, wodurch ich im Stande bin, spiralfoͤrmige

Laͤufer in Furchen zu befestigen, deren Tiefe die Breite

uͤbersteigt, und wodurch man eine leichte und dauerhafte Befestigung, und

zugleich auch mehr Staͤrke an der Walze erhaͤlt.“

Die verbesserte Einrichtung des Schertisches oder Bettes bezieht sich

vorzuͤglich auf die Diagonal-Schermaschine, auf welche der

Patent-Traͤger sich im Jahre 1821. ein Patent ertheilen ließ.

(Vergl. London Journal of Arts II. B. S. 88. Polyt.

Journ. B. VI. S. 69.) Der Zwek derselben

ist das Abscheren der Sahlleisten zu hindern, waͤhrend das Tuch

uͤber den Schertisch laͤuft. Fig. 29. zeigt das

Innere des verbesserten Schertisches: die neuen Theile, welche die Sahlleisten

schuͤzen sollen, sind der Schieber, a, der

durch die Schraube, b, gestellt wird; eine Reihe von

Metallstuͤken, cc, die einzeln durch

ihre eigene Schwere niedersinken, wie der keilfoͤrmige Theil des

Schiebers zuruͤkweicht. Fig. 30. ist eine

vergroͤßerte Darstellung des Endes eines Bettes oder Schertisches, der

von dem vorigen abweicht, vorzuͤglicher, zugleich aber auch theuer

ist.“

1) ist das Gehaͤuse; 2) eine an demselben befestigte hervorstehende Rippe;

3) eine Walze; 4) eine Feder; 5) ein Metall-Stuͤk, wovon zwei

Reihen vorhanden sind, die sich auf Stiften drehen; der hervorstehende Theil von

5 wirkt in einer Richtung als Haͤlter, gibt aber in der anderen Richtung

nach. 6) Federn; 7) Streifer oder Heber; 8) eine Stange; 9) eine Bolzen,

uͤber dessen Ende das Tuch zum Scheren laͤuft. Die ganze

notwendige Lange des Bertes ist mit Bolzen, g,

versehen, zwischen deren jedem ein duͤnnes Metall-Stuͤk als

Scheidewand eingefuͤgt werden kann, das zum Theile in

Saͤgespaͤnen in dem Gehaͤuse stekt. Die Zahl der Heber

kommt der Zahl der Bolzen gleich. Der Theil des Hebers, der die Stange 8 umgibt,

hat eine Hervorragung oder eine Sperre auf einer, und eine Vertiefung auf der andern Seite, um die

Hervorragung des naͤchstfolgenden Nachbars aufzunehmen. Der Raum des

einen wird nicht ganz durch die Hervorragung des anderen ausgefuͤllt: der

Unterschied betraͤgt beinahe ein Viertel eines Kreises. Einer der

Ende-Heber ist an der Stange befestigt; die Stange kann sich aber frei in

allen uͤbrigen bewegen. Es ist demnach klar, daß, wenn die Stange nach

einer Richtung gedreht wird, die Bolzen nach und nach in derselben Richtung

folgen, und umgekehrt; dieß geschieht aber bloß durch Einen Heber, indem er sich

an der Stange nach der Richtung der Laͤnge bewegt, nicht aber in die

Runde. Nachdem das Ende des Hebers einen Bolzen bewegt hat, laͤuft es

durch einen Raum in der hohlen Platte, wodurch der Heber zu dem naͤchsten

Bolzen geleitet wird. Die Stange 8 wird von einem der bewegenden Theile der

Maschine getrieben, wenn das oberste Ende des Tuches durchgeht. Zuweilen braucht

man auch zwei Stangen und zwei Heber, um die Bolzen in verschiedener Richtung zu

treiben.“

Die Verbesserungen an den Schermaschinen bestehen ferner an gewissen

Veraͤnderungen und Abaͤnderungen eines von Steph-Price zu Stroud Water erfundenen Apparates, worauf dieser ein

Patent nahm, das der gegenwaͤrtige Patent-Traͤger kaufte. Fig. 31. ist

ein Querdurchschnitt dieser Maschine, deren Verbesserungen nicht besonders aus

einander gesezt sind. Der Patent-Traͤger sagt bloß: „a, ist das Gestell; b,

ein Gestell, das sich schieben laͤßt, und den Schertisch, k, traͤgt; c, der

Heber; d, eine Schraube, um den Schertisch zu heben

oder zu senken; e, ein Hebel, der an der Achse des

Hebers befestigt ist; f, ein Reibungsrad; g, ein Reibungsrad auf der Achse einer der

Buͤrsten, h: i, die Walze, von welcher das

Tuch sich abrollt; j, die Zugwalze; l, Ruͤken, auf welchem das flache Bett

befestigt ist; m, das Lager der sich umdrehenden

Laͤufer; n, ein hoͤlzerner Haspel,

uͤber welchen das Tuch aufgezogen wird; o,

eine Stange oder ein Haspel, unter welchem das Tuch weggezogen wird; p, die Bolzenloͤcher, um die beiden

Ende-Gestelle mit Halsbolzen zu befestigen.“

Tafeln