| Titel: | Trokenstube für die Wäsche im Spitale zu Derbyshire. |

| Fundstelle: | Band 17, Jahrgang 1825, Nr. LXXXIV., S. 416 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Trokenstube fuͤr die Waͤsche im

SpitaleWir geben diese Beschreibung einer Trokenstube eines Spital-Waschhauses in

England nicht bloß unserer Spitaͤler wegen, die wir, wenigstens nach

einer großen Krankenanstalt zu urtheilen, immer schlechter statt besser werden

sehen; sondern der Fabriken wegen, die in manchem deutschen Lande allerdings

wohl auch bald das Loos eines Spitales werden theilen muͤssen. Von dem

Nuzen dieser Bauart der Trokenstuben in Spitaͤlern hatte der Uebersezer

Gelegenheit sich in England dadurch zu uͤberzeugen, daß sie beinahe in

allen englischen Spitaͤlern, nicht bloß zu Derby (wo er nicht war)

eingefuͤhrt ist. A. d. Ueb. zu Derbyshire.

Aus dem Mercure technologique. N. 63. S. 268 im

Auszuge.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Trokenstube für die Wäsche im Spitale zu Derbyshire.

Das Troknen und Plaͤtten (Baͤgeln in Baiern)

geschieht in einem großen Saale, bei einem aͤhnlichen Ofen, wie jener,

welcher das ganze Haus heizt.

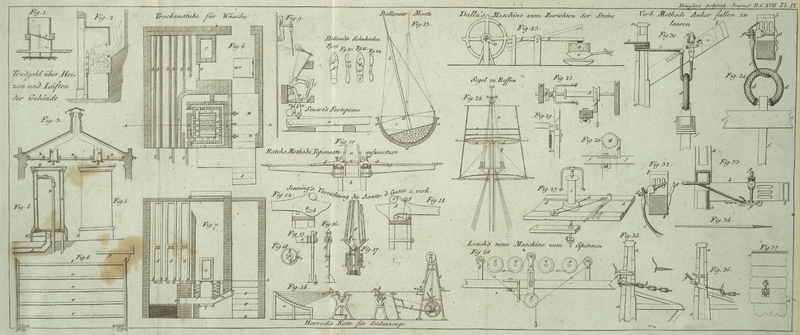

Fig 6. zeigt den Grundriß, nicht in einem streng horizontalen Durchschnitte, sondern

so, daß die verschiedenen Gegenstaͤnde in verschiedenen Erhoͤhungen

dargestellt werden. Fig. 7. (dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde)

ist ein senkrechter Durchschnitt nach der Linie, AB, des Grundrisses. SS, sind drei

Stufen, uͤber welche man von dem Fußboden, AB, nach F, herab gelangt, einer Art von

Vertiefung, die man in dem Grundrisse Fig. 6. sieht. Von da

steigt man uͤber zwei andere Stufen nach M,

herab, wo der Heizer sich befindet, um das Feuer anzuschuͤren, der das

Brenn-Material durch die Oeffnung, m, einschiebt.

Der Herd ist mittelst einer eisernen Gloke bedekt, die, statt wie am Ofen in diesem

Hanse, gewoͤlbt zu seyn, oben mittelst einer gegossenen Platte geschlossen

ist, die einer kleinen, mittelst der Thuͤre, D,

verschlossenen, Zelle als Fußboden dient. Der obere Rand dieser Gloke dient zum

Hizen der Plaͤtt- (Baͤgel-) Eisen, um die Waͤsche zu

plaͤtten, waͤhrend die Seitenwaͤnde mit eisernen

Roͤhren, tt, umgeben sind, wie jene an dem

großen Ofen des Hauses. Diese Roͤhren sind in einer engen Mauer

eingeschlossen, die den leeren Raum, k, von demjenigen

scheidet, der die Gloke unmittelbar umgibt. Die frische Luft steigt durch einen

unterirdischen Gang unter M, auf, der mit der

aͤußern Luft in Verbindung steht; sie tritt durch die Roͤhren, tt etc. ein, und schlaͤgt an die erhizten

Waͤnde der Gloke; hebt sich in der Kammer fuͤr warme Luft, Fig. 7. empor,

und geht dann in die Trokenstube, die die Gestelle, ddd, zum Aufhaͤngen der zu troknenden Waͤsche

enthaͤlt. Die Luft zieht durch die Thuͤre, w, die man waͤhrend des Troknens der Waͤsche geschlossen

haͤlt. Laͤngs der Trokenstube, so wie laͤngs des Waschhauses,

sind Schienen oder Falzen aus Gußeisen (Eisenbahnen) angebracht, in welchen die

Gestelle fortrollen; ddd, Fig. 8. im Aufrisse, nn, sind Raͤderchen oder Waͤlzchen

aus Gußeisen mit Furchen, damit die Gestelle auf den Schienen, b, laufen koͤnnen, Fig. 7. Jedes Gestell hat

2 Raͤder ruͤkwaͤrts, und eines vorne. Jedes Gestell hat ferner

5 Reihen uͤber einander befindlicher Stangen, wovon 4 doppelt sind, welches

also in Allem 9 Stangen gibt, worauf die Waͤsche ausgebreitet wird. Diese

Gestelle werden, wie man sieht, aus dem Waschhause in die Trokenstube, und

umgekehrt, gefahren, um die Waͤsche darauf aufzuhaͤngen, und von

denselben abzunehmen: in jedem Falle schließen ihre Enden genau alle Oeffnungen, um

der kalten Luft jeden Zutritt in die Trokenstube zu versagen. Jedes derselben wird

nebenher noch durch einen an der Deke befestigten Leiter, g, in seiner Lage

gehalten.

In dem Maße, als die warme Luft sich abkuͤhlt, sinkt sie, zugleich mit den

Wasserdaͤmpfen, welche sie der Waͤsche entzogen hat, herab, und

entweicht durch die Roͤhre, C, an dem Boden der

Trokenstube. Durch diese Vorrichtung muß die erhizte Luft die Stube von oben nach

unten durchziehen, und gewaͤhrt auf diese Weise das kraͤftigste

Mittel, alle Feuchtigkeit mit dem mindesten Aufwande an Brenn-Material zu

beseitigen.

Es waͤre uͤberfluͤßig, eine Vergleichung zwischen dieser

Trokenstube und den gewoͤhnlichen Trokenstuben fuͤr Waͤsche

anstellen zu wollen. Selbst dort, wo man, statt mittelst des gewoͤhnlichen

Feuers, bei einem eisernen Ofen troknet, weiß man nichts Besseres, als den Ofen in

die Mitte dieser Stube zu stellen, oder in der lezteren die Blechroͤhre herum

zu fuͤhren. Die obere Flaͤche dieses Ofens dient zum Hizen der

Plaͤtteisen, und die Waͤsche wird in der Stube aufgehaͤngt, die

die Waͤscherin bewohnt. Gewoͤhnlich ist der Ofen so gut geheizt, daß

man in Gefahr ist, die trokene Waͤsche an demselben zu verbrennen, was nur zu

haͤufig zu großem Schaden geschieht. Das Waschhaus, nach diesem Plane erbaut,

ist von allen diesen Maͤngeln befreit:

1) Kann, bei warmer Witterung, alle Verbindung zwischen der Trokenstube, aus welcher

die Waͤrme ausstroͤmt, und dem Orte, wo die Waͤscherinnen sich

befinden, unterbrochen werden, waͤhrend man im Winter einen Theil der warmen

Luft aus der Trokenstube dahin leiten kann.

2) Ist der Ort, wo die Eisen gehizt werden, von dem Arbeits-Zimmer vollkommen

abgeschieden: der Herd oͤffnet sich an einem ganz abgeschiedenen Orte, so daß

alle Feuersgefahr unmoͤglich wird.

3) Um alles Vorurtheil fuͤr das Troknen in freier Luft zu zerstreuen, wollen

wir hier nur dieß bemerken, daß, da bestaͤndig ein neuer Luftstrom durch die

Trokenstube streicht, in gleichen Zeitraͤumen eine groͤßere Menge Luft

mit der Waͤsche in Beruͤhrung kommt, als wenn das Troknen in freier

Luft geschaͤhe. Und darin liegt die wesentliche Bedingung zur Erhaltung jener

Weiße, die der Waͤsche eigen ist. Das Licht ist uͤberdieß das Einzige,

was irgend einen nachtheiligen Einfluß in dieser Hinsicht erzeugen kann: denn man

weiß, daß es eine dem Bleichen entgegengesezte Wirkung hervorbringt, indem dieses

Bleichen lediglich von Feuchtigkeit und Sauerstoff abhaͤngt.

4) Ist die Waͤsche bei diesem Troknen weder dem Zimmer-Staube, noch

irgend einer Gefahr vom Schmuze beflekt zu werden, ausgesezt. Dieselbe Trokenstube kann auch zum

bequemen und gehoͤrigen Durchluͤften der Waͤsche dienen, die

darin so lange haͤngen kann, bis man sie braucht.

Man bedient sich zuweilen auch noch eines anderen Gestelles, welches so eingerichtet

ist, daß ein Theil desselben sich in einem Gewinde oͤffnet, so daß man ein

ganzes Bett darauf legen kann. Das Ganze laͤuft dann in der Trokenstube auf

Eisenbahnen hin. Es kann keine leichtere und zwekmaͤssigere Methode geben, um

naßgewordene Betten auszuluͤften.

Die Beheizung dieser Trokenstube wurde schon vor langer Zeit im Großen zum Troknen

des Baumwollen-Garnes und der Baumwollen-Zeuge in der Fabrik der HHrn.

Strutt angewendet: sie koͤnnte auch

Papiermachern, Toͤpfern, in Zuker-Raffinerien u. d. gl. dienen. Die

HHrn. Strutt fanden sie wohlfeiler, als irgend eine

andere. Um eine Idee von den Wirkungen derselben zu geben, wollen wir folgende, an

Calico-Stuͤken gemachte, Erfahrung hier anfuͤhren. Man fing um

9 Uhr an, als das Feuer im vollen Gangen war, und fuhr bis um 3 Uhr Nachmittags

fort, waͤhrend welcher Zeit das Feuer immer unterhalten wurde.

Waͤhrend dieser Zeit hat man 104 Stuͤke, jedes von 23 Meter in der

Laͤnge, getroknet, die, naß, 1140 Pfund wogen, und getroknet, 547 Pfund: das

ausgeduͤnstete Wasser betrug demnach 593 Pfund. Das Gewicht der hierzu

verwendeten Steinkohlen betrug 338 Pfund: Ein Pfund Steinkohle verdampft demnach

1,56 Pfund Wasser. Die Luft und der Dampf entweichen aus der Trokenstube unter einer

Temperatur von 41° (R?). Die Menge Wassers in einem kubischen Meter war nicht

groͤßer, als jene, welche eine mit Daͤmpfen gesaͤttigte Luft

unter einer Temperatur von 21° enthalten wuͤrde, so daß, wenn die

warme Luft unter diesen Waaren noch mehrere Mahle umher gezogen waͤre, sie in

derselben Zeit, bei demselben Brenn-Materiale, noch weit mehr Wasser entzogen

haben wuͤrde. Wenn das Mittel bei 41° mit Dampf gesaͤttigt

worden waͤre, so waͤre die Fluͤssigkeit bei einer Temperatur

von 32°

hinausgetreten, und haͤtte, statt 593 Pfund Wasser, etwas mehr als 1200 Pfund

weggefuͤhrt.

Tafeln