| Titel: | Instrument zur Verhütung der unzeitigen Entweichung des Gases, und der dadurch entstehenden Gefahr und Nachtheile, worauf Heinr. Constantin Jennings, Esqu., Devonshire-Street, Parish of St. Mary-le-bone, Middlesex, sich am 14. August 1823 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 17, Jahrgang 1825, Nr. C., S. 458 |

| Download: | XML |

C.

Instrument zur Verhütung der unzeitigen

Entweichung des Gases, und der dadurch entstehenden Gefahr und Nachtheile, worauf

Heinr. Constantin Jennings,

Esqu., Devonshire-Street, Parish of St. Mary-le-bone, Middlesex,

sich am 14. August 1823 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. N. 51. S.

183.

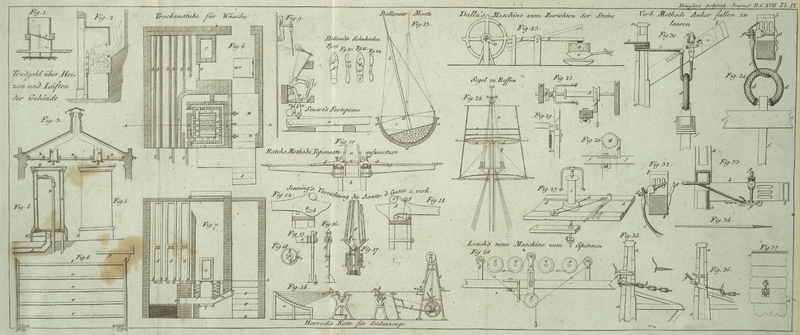

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Jennings's, Instrument zur Verhütung der Entweichung des Gases, und

der dadurch entstehenden Gefahr und Nachtheile.

Eine sehr sinnreiche Zugabe zu einer Gaslampe, die auf dem

Grundsaze beruht, daß zwei verschiedene an einander befestigte Metalle unter

derselben Temperatur sich ungleich ausdehnen, wie dieß bei der

Compensations-Unruhe an Chrometern der Fall ist. Die Oeffnung, durch welche

das Gas aus der Roͤhre zu der Lampe aufsteigt, wird, wenn das Gas nicht brennt, mittelst einer

Kugel geschlossen, die in einer Hoͤhlung oben bei der Oeffnung ruht. Diese

Kugel wird von einem gekruͤmmten Arme getragen, der oben in dem Brenner an

einem Stifte haͤngt; der Arm besteht aus zwei verschiedenen Metallen, z.B.

zwei Streifen aus Stahl und Messing, die durch Gelenke, die sich in einander

schieben lassen, mit einander verbunden sind. Sobald der Stift, an welchem der Arm

haͤngt, durch die Flamme gehizt wird, theilt er die Hize den beiden

duͤnnen Metall-Streifen mit, welche, indem sie sich ausdehnen, sich

kraͤuseln, und dadurch die Kugel an einer Seite aus ihrer Hoͤhle

ziehen, wodurch dann dem Gase der Weg zur Spize der Lampe geoͤffnet wird.

Fig. 17.

zeigt die verbesserte Gaslampe mit diesem neuen Apparate im Durchschnitte. Das Gas

steigt aus der Roͤhre a, des befestigten

Stiefels, cc, auf, und wuͤrde in die

Roͤhre der Gaslampe treten, wenn nicht die Kugel, b, in der ausgehoͤhlten Oeffnung oben an dem Stiefel den Durchgang

verschloͤße. Um dem Gase den Durchgang in den Brenner zu gestatten und

dasselbe anzuzuͤnden, muß der obere Theil des Brenners gehoben werden, was

leicht geschehen kann, indem der untere Theil des Brenners sich in dem Stiefel, cc, schiebt. Wenn man nun den Brenner mit der Hand

in die Hoͤhe zieht, hebt man auch die Kugel b,

aus dem Stiefel, und das Gas geht durch den Canal a nach

d, und durch die Seitenroͤhren, ee, hinauf zu dem Brenner.

Nachdem das Gas um den Brenner ungefaͤhr eine Viertel-Minute lang in

Flammen stand, ist der Stift, f, den die Flamme

umhuͤllt, heiß geworden, und hat seine Hize dem gekruͤmmten Arme, g, mitgetheilt, der, wie die punctirten Linien zeigen,

auflaͤuft, weil die beiden verschiedenen Metalle in verschiedenem Maße sich

ausdehnen. Da die Kugel auf diese Weise aus ihrem Lager gebracht wurde, kann man den

Brenner wieder in seine vorige Lage zuruͤklassen, und das Gas wird fortfahren

durch die Oeffnung durchzustroͤmen, solang naͤmlich der Arm durch

seine Ausdehnung aufgelaufen bleibt; wenn aber die Flamme endlich

ausgeloͤscht und der Stift und der gebogene Arm kalt wird, tritt die Kugel wieder in ihre

vorige Lage zuruͤk, und verschließt dem Gas den Ausgang, wenn auch der

Sperrhahn aus Nachlaͤßigkeit offen geblieben waͤre.

Die Vorrichtung, wie das Gas zugelassen und abgesperrt wird, d.h. der Sperrhahn

gedreht wird, erhellt am deutlichsten aus dem horizontalen Durchschnitte, Fig. 18. Der

aͤußere Ring, cc, zeigt den weitesten

Durchmesser des Stiefels, in welchem der Stiefel, wie gesagt, sich auf und nieder

schiebt. In dem unteren walzenfoͤrmigen Theile des Brenners befindet sich ein

Ausschnitt, h, der uͤber den vierten Theil eines

Kreises hinlaͤuft: ein Stift, i, geht durch den

aͤußeren Rand in diesen Ausschnitt, und hindert den Brenner sich weiter, als

in dieser Entfernung, zu drehen. Im Mittelpuncte dieses horizontalen Durchschnittes

sieht man die kreisfoͤrmige Oeffnung a, durch

welche das Gas aus der Roͤhre unten heraufsteigt. An der Seite dieser

Oeffnung ist eine Seiten-Oeffnung, durch welche das Gas in eine

halbkreisfoͤrmige Hoͤhlung, k, an dem

unteren walzenfoͤrmigen Theile des Brenners eintritt. Diese Hoͤhlung

ist in Fig.

18. als weggedreht von der Seiten-Oeffnung dargestellt, so wie sie

naͤmlich dann gelagert ist, wann der Sperrhahn geschlossen ist. In dem

verticalen Durchschnitte, Fig. 17. findet man aber

diesen Durchgang offen, da die Hoͤhlung k, der

Seiten-Oeffnung gegenuͤber steht, und in dieser Lage kann das Gas aus

der unteren Oeffnung durch die Hoͤhlung k, in den

oberen Theil des Brenners gelangen.

Durch diese Vorrichtung wird also die Oeffnung des Brenners geschlossen, sobald das

Licht ausgeloͤscht ist, auch wenn der Sperrhahn offen bliebe, wodurch

zugleich auch alle Gefahr und alle Nachtheile, die durch den Ausfluß des Gases außer

der Brennzeit entstehen, beseitigt sind.

Tafeln