| Titel: | Methode zur Stellung und Ausgleichung des Drukes der Flüßigkeiten in Röhren, und verbesserte Methode, diese Flüßigkeiten zu messen, worauf Wilh. Pontifex, d. jüng., Kupferschmid und Mechaniker in Shoe-lane, City of London, am 1. Jul. 1824 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 18, Jahrgang 1825, Nr. VI., S. 40 |

| Download: | XML |

VI.

Methode zur Stellung und Ausgleichung des Drukes

der Fluͤßigkeiten in Roͤhren, und verbesserte Methode, diese

Fluͤßigkeiten zu messen, worauf Wilh. Pontifex, d. juͤng., Kupferschmid und Mechaniker in

Shoe-lane, City of London, am 1. Jul. 1824 sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Junius.

1825. S. 356.

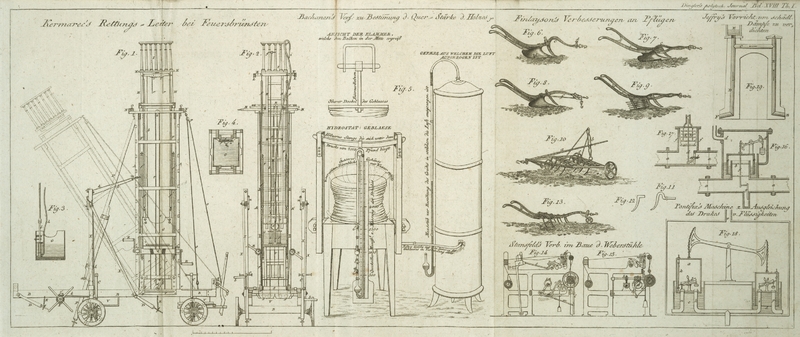

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Pontifex's, Methode zur Stellung und Ausgleichung des Drukes der

Fluͤßigkeiten in Roͤhren, und Fluͤßigkeiten zu messen.

Diese Verbesserung laͤßt sich unter drei Gesichtspuncte bringen: 1) ist sie

Verbesserung an bereits vorhandenen Maschinen zur Stellung und Ausgleichung des

Drukes der Fluͤßigkeiten, vorzuͤglich in Hinsicht auf Auslassung des

Gases zur Beleuchtung und Regulirung der Staͤrke, mit welcher das Gas durch

die Brenner ausstroͤmen soll. 2) enthaͤlt sie eine Modifikation

derselben Grundsaͤze, anwendbar auf Regulirung der Entladung des Wassers

durch Roͤhren; 3) auf den Bau der Gasometer, zur Bemessung und Regulirung der

Menge Gases, welche durch den Apparat in einer gegebenen Zeit entweicht.

Fig. 16.

zeigt die Art, wie man diese Vorrichtung zur Ausladung der Gasladung benuͤzen

kann, und stellt den Apparat, der sich ganz unter der Erde befindet, im

Durchschnitte bar. aa, ist ein Theil einer

Hauptroͤhre fuͤr die Gasausleitung, in welcher b, eine Oeffnung oder senkrechte Roͤhre ist. cc, ist ein umgestuͤrztes Gefaͤß,

einem Gasometer aͤhnlich: der untere Theil desselben ist in Wasser

eingetaucht, welches den Canal des Gefaͤßes, dd, um die Roͤhre, b, einnimmt: der

obere Theil des Gefaͤßes erhaͤlt Luft durch eine Seitenroͤhre,

die aufwaͤrts uͤber die Erde aufsteigt. Das Gefaͤß, c, haͤngt mittelst einer Kette an einem Hebel,

e, welcher durch ein Gewicht an dem entgegengesezten

Ende im Gleichgewichte erhalten wird. Innenwendig im Mittelpunkte des

Gefaͤßes, c, ist eine Stange, f,

angebracht, die senkrecht durch Loͤcher in den Querstangen niedersteigt, und

dadurch bei ihrem Auf- und Niedersteigen geleitet wird. Der untere Theil dieser

Stange, f, ist gebogen, und an der Stange ist eine

Platte oder Scheibe, g, angebracht, die unten in eine

Aushoͤhlung einfaͤllt, und dazu dient, den Durchgang der

Roͤhre, a, theilweise oder ganz, nach

Umstaͤnden, zu verschließen.

Nachdem das Gasometer, c, mittelst eines gewissen Drukes

durch eben aufgelegte Gewichte gehoͤrig gestellt wurde, laͤßt man Gas

durch die Hauptroͤhre, a, laufen, und solang als

dieses den Druk nicht uͤbersteigt, welcher zur regelmaͤßigen Entladung

bei den Brennern nothwendig ist, laͤßt man den Apparat in Ruhe: sobald aber

das Gas etwas mehr Kraft zu aͤußern beginnt, steigt das Gefaͤß, c, empor, und mit diesem zugleich die Stange, f, und die Platte oder Scheibe, g, wodurch der Ausgang durch die Hauptroͤhre zum Theile geschlossen

wird, und das Gas bloß durch die verengte Oeffnung ausstroͤmen kann, folglich

der Druk bei dem Brenner die verlangte Entladung gibt. Wenn soviel Gas verbraucht

wurde, als zur Verminderung des Drukes noͤthig war, steigt das Gasometer, c, wieder hinab, und die Platte oder Scheibe, g, sinkt

in die Hoͤhlung hinab, und laͤßt den Ausweg durch die

Hauptroͤhre offen.

Die zweite Modification dieser Erfindung, zur Regulirung des Einflußes des Wassers,

ist in Fig.

17. im Durchschnitte dargestellt. aa,

ist die Hauptwasserroͤhre unter der Erde, in welcher b, eine scheibenfoͤrmige Klappe ist, die sich in senkrechter

Richtung auf Zapfen dreht, je nachdem der Hebel, c,

steigt oder faͤllt. Dieser Hebel wird von einer gegliederten Stange, d, in Bewegung gesezt, die an der unteren Seite des

Schwimmers, e, befestigt ist, welcher in der aufrechten

Roͤhre, ff, auf- und niedersteigt. Wenn der

Druk des Wassers in der Roͤhre, a, zu groß ist,

so wird dadurch der Schwimmer, e, in die Hoͤhe

getrieben, und dieser wird mittelst der Stange, d, und

dem Arme, c, die Klappe, b,

umdrehen, und zum Theile dem Wasser den Ausgang verschließen.

An der oberen Seite des Schwimmers, und an dem Rande, der oben rings um die

Roͤhre laͤuft, befindet sich ein biegsamer lederner Sak, wodurch das

Wasser, welches sich jenseits des Schwimmers eindraͤngen mag, gehindert wird,

gegen die obere Oderflaͤche zu wirken. Oben auf dem Schwimmer ist eine Stange

befestigt, welche durch einen Leiter sich in die offene Luftroͤhre, g, schiebt. hh, sind

verschiedene Gewichte, die an Schnuͤren von dem Dekel der Roͤhre, f, herabhaͤngen, um auf den Schwimmer zu

druͤken. Eines, zwei oder drei dieser Gewichte, oder auch mehrere,

laͤßt man auf den Schwimmer druͤken, je nachdem der vermehrte Druk des

Wassers denselben in der Roͤhre mehr oder minder hebt, und dadurch wird die

Klappe, b, zum Theile geschlossen, so daß sie den Lauf

des Wassers durch die Roͤhre, a, anhaͤlt,

und zwar im Verhaͤltnisse des angebrachten Drukes. Dadurch wird dem zu

heftigen Ausstroͤmen desselben bei dem Auslaufhahne vorgebeugt.

Die dritte Vorrichtung dient zur Messung der Menge Gases, welche waͤhrend

einer gegebenen Zeit durch eine Roͤhre ausstroͤmt: die Menge desselben

wird durch eine Zaͤhl-Maschine und durch ein Zifferblatt angedeutet. Fig. 18. zeigt

diesen Apparat in einem luftdichten Gehaͤuse eingeschlossen, a und b, sind zwei

umgestuͤrzte Gefaͤße, die in Suͤmpfen, c und d, wie Gasometer spielen. Diese

Gefaͤße sind mit Ketten an den Enden eines Wagebalkens, ee, aufgehaͤngt, der sich auf dem Pfeiler,

f, als auf seinem Stuͤzpuncte, schwingt.

Eine Roͤhre, g, fuͤhrt das Gas auf die

gewoͤhnliche Weise aus einem Gasbehaͤlter herbei, und ist in zwei

Arme, h und i, getheilt,

welche durch die Suͤmpfe aufsteigen, und sich jeder in sein

umgestuͤrztes Gefaͤß, a und b, oͤffnen.

Man nehme nun an, das Gas steige aus der Roͤhre, g, durch den Arm, h, auf, und entlade sich

uͤber dem Wasser in dem Gefaͤße, a,

welches folglich in dem Sumpfe, c, aufsteigt; das

Gefaͤß b, steigt aber gleichzeitig in dem Sumpfe

d, nieder. Wenn nun das Gefaͤß, a, voll, und bis auf seine hoͤchste Hoͤhe

gehoben ist, wird es noͤthig die Muͤndung der Roͤhre, h, zu schließen. Dieß geschieht mittelst einer Hemmung

auf der Seitenstange, k, innerhalb des Sumpfes, die an einen Arm

anschlaͤgt, welcher an dem Ende des Wagebalkens, l, hervorragt, und dadurch denselben in die Hoͤhe zieht. Dieser

Hebel ist hohl, und mit einer gewissen Menge Queksilber gefuͤllt, welches,

wenn ein Ende dieses Hebels gehoben wird, gegen das andere hin fließt, und so mit

bedeutender Kraft auf das Ende des Hebels, m,

schlaͤgt, von dessen Enden die kegelfoͤrmigen Klappen oder

Stoͤpsel herabhaͤngen. Auf diese Weise gelangt der

kegelfoͤrmige Stoͤpsel in die Muͤndung der Roͤhre, h, und wird daselbst durch das uͤberwiegende

Gewicht der Kugel auf dem Hebel, m, gehalten, und

schließt die Muͤndung. Dafuͤr wird aber die kegelfoͤrmige

Klappe an dem entgegengesezten Ende aus der Muͤndung der Roͤhre, n, herausgezogen; das Gas, welches das Gefaͤß,

a, fuͤllt, kann durch die Roͤhre, n, entweichen, und sich in das aͤußere

Gefaͤß, oder in das vierekige Gehaͤuse entleeren, aus welchem es oben

durch die Ausgangsroͤhre, c, austritt.

Auf aͤhnliche Weise wird nun auch die Muͤndung der Roͤhre, i, geoͤffnet, das Gas durchgelassen, welches

aufsteigen und das Gefaͤß, b, fuͤllen

wird, das, nach seiner Fuͤllung, sich wieder durch die Roͤhre, p, in das aͤußere Gefaͤß entleert. Auf

diese Weise sezt das immer zustroͤmende Gas den Wagebalken, e, bestaͤndig in eine Schaukelbewegung, und da

der kubische Inhalt der Gefaͤße bekannt ist, so wird es bloß noͤthig

durch eine Zaͤhlmaschine die Zahl der Schwingungen zu zaͤhlen, welche

waͤhrend einer gewissen Zeit Statt hatten, wodurch man auf der Stelle die

Menge Gases bestimmen kann, welche waͤhrend dieser Zeit durch den Apparat

durchlief. In dieser Absicht kann eine Achse aus dem Wagebalken an die Außenseite

des Gehaͤuses laufen, daselbst mit einer Zaͤhl-Maschine verbunden

werden, oder man kann das Zifferblatt durch eine mit einer Glastafel geschlossene

Oeffnung bemerkbar machen.

Tafeln