| Titel: | Ueber einige Instrumente zur Uhrmacherei, von der Erfindung des Hrn. A. L. Ballet, Uhrmachers zu Paris, rue du Marché-aux Poirées. N. 16. |

| Fundstelle: | Band 18, Jahrgang 1825, Nr. LI., S. 273 |

| Download: | XML |

LI.

Ueber einige Instrumente zur Uhrmacherei, von der

Erfindung des Hrn. A. L. Ballet,

Uhrmachers zu Paris, rue du

Marché-aux Poirées. N.

16.

Aus dem Mercure technologique. Mai. 1825. S. 169.

Juni. S. 269.

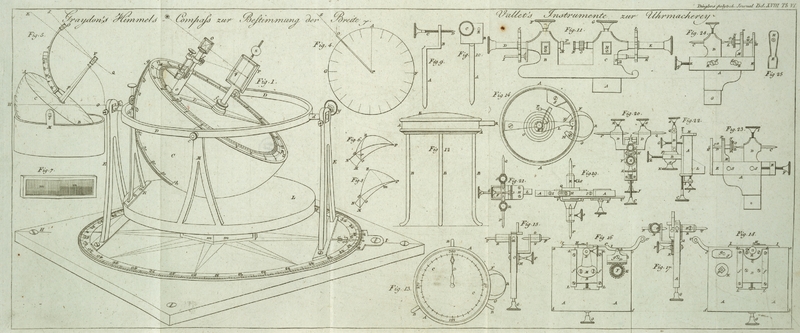

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Vallet, uͤber einige Instrumente zur

Uhrmacherei.

Gegenwaͤrtigen Erfindungen schenkte der unsterbliche Abraham Bréquet seinen vollen Beifall. Hr. Vallet, der

kein Geheimnißkraͤmer ist, ließ die Herausgeber des Mercure technologique diese Maschinen abzeichnen, und folgende

Beschreibung derselben bekannt machen.

1) Untersaz, um die Triebstoͤke vollkommen

zuzurunden.

Nachdem die Uhrmacher einen Triebstok vollkommen ausgearbeitet (estlanqué) und zugerundet haben, haͤrten

sie denselben, und lassen ihn blau herauskommen (le

reviennent bleu). Bei dem Haͤrten und Wiederanlassen wirft sich die

Achse des Triebstokes gewoͤhnlich, und hoͤrt auf, auf den beiden

Spizen, auf welchen sie abgedreht wurde, rund zu seyn. Der Arbeiter wird dann

gezwungen, mit der Feile die Spize auf die Seite zu bringen, wenn die Abweichung

gering ist, und die Dike der Spindel es gestattet. Im entgegengesezten Falle bessert

er die Spindel mit dem Schneide-Hammer auf einem vollkommen ebenen, kleinen Amboße

aus, indem er in die Hoͤhlung klopft, um diesen Theil zu verlaͤngern;

oder, was noch besser ist, er legt eine sehr feine Feile in den Schraubstok, so daß

sie mit ihrer gehauenen Seite oben auf kommt. Hierauf legt er die hohle Seite der

Spindel auf diese gehauene Veite, und schlaͤgt mit dem Kopfe eines kleinen

vollkommen ebenen Hammers auf die entgegengesezte Seite. Die seinen und dicht

stehenden Einschnitte der Feile wirken als eben so viele kleine Meißel oder

Schneidehaͤmmer, und die Spindel wird dadurch schneller und

regelmaͤßiger ausgebessert.

Wenn dieß geschehen ist, dreht der Arbeiter die Spizen zu, dreht dann die Spindel,

und polirt sie, wie auch die Fluͤgel des Triebstokes.

Man findet bei den Kaufleuten, die mit Theilen der Uhren handeln, ganz fertige und

polirte Triebstoͤke von verschiedener Laͤnge und Zahl der

Blaͤtter, die man leicht den gewoͤhnlichen Uhren anpassen kann. Diese

Triebstoͤke sind aber selten rund, und muͤssen gut gepruͤft

werden, ehe man sie einsezt, um die Fehler zu verbessern, wenn welche da sind, oder

sich zu uͤberzeugen, daß keine vorhanden sind. Hierzu taugt folgendes

Instrument, welches Fig. 9. im Profil, Fig. 10. von vorne

darstellt: dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde.

Das Instrument ist nichts anderes, als ein Untersaz einer Polir-Drehebank. Die Spindel, A, paßt in den

Haͤlter des Untersazes, den wir fuͤr uͤberfluͤßig halten

hier zu beschreiben. Sie wird durch die Schraube des Untersaz-Haͤlters auf

der gehoͤrigen Hoͤhe erhalten. Die Tafel, B, ist unter einem rechten Winkel geneigt, auf dem oberen Theile der

Spindel, A, aufgenietet, und naͤhert sich den

Spizen der Drehebank so ziemlich nahe. Sie ist von mehreren Loͤchern, E, E, E, durchbohrt, die innenwendig denselben

Schraubengang zur Aufnahme der Schraube, C,

fuͤhren, welche man, indem man sie an ihrem geraͤndelten Kopfe

mittelst des Zeigefingers und Daumens faßt, an einem schiklichen Puncte

einfuͤhrt. Diese Schraube, die so wie die uͤbrigen Theile der Maschine

aus Messing ist, endet sich bei D, in eine Spize. Der

Arbeiter waͤhlt eines von den Loͤchern, E,

welches ihm am bequemsten scheint. Dieses Instrument ist in natuͤrlicher

Groͤße dargestellt, und wird auf folgende Weise angewendet.

Nachdem der Arbeiter ein Schrauben-Kuͤpferchen (cuivrot

à vis) auf einer der Spindeln des Triebstokes befestigt bat, bringt

er dasselbe zwischen die beiden Spizen der Drehebank, und laͤßt ihn langsam

mittelst eines Bogens aus Roßhaar laufen, den er leicht zwischen seinen Fingern

haͤlt. Er schiebt nach und nach die Schraube so weit vor, daß die Spize die

Fluͤgel des Triebstokes streift. Wenn diese Spize nicht alle Fluͤgel

gleich beruͤhrt, so gibt er einen sehr leichten Stoß mit der Feile auf die Spize der

Spindel des Triebstokes gegen das Ende des Durchmessers, welcher dem Zahne, der

beruͤhrt, gegenuͤbersteht, um die Spize gegen jenen Zahn hinzubringen,

wo sich der Fluͤgel befindet, der allein beruͤhrt. Ist die Spindel

falsch geworden, so verbessert er sie durch die angezeigten Mittel.

Die Uhrmacher haben sich bisher eines aͤhnlichen Mittels bedient, welches aber

nicht so sicher ist. Sie nehmen eine kupferne Spize, z.B., eine große Steknadel,

stuͤzen sie auf den Haͤlter der Drehebank, und naͤhern die

Spize der Fluͤgel des Triebstokes; da es aber hier nicht moͤglich ist

den Abstand auf eine unwandelbare Weise zu fixiren, so reicht diese Methode nicht

hin, um mit Genauigkeit zu arbeiten. Der selige Bréquet hatte große Freude an dieser kleinen Maschine.

„Es ist nichts um dieses Instrument.“ sagte er,

„allein es beweiset auf eine unlaͤugbare Art das Talent des

Kuͤnstlers, der die Nichtigkeit dieses festen Punctes erkannte; ich werde

es benuͤzen, und in meinen Werkstaͤtten ausfuͤhren

lassen.“

2) Neue Methode, die Zapfen

abzurunden.

Daß eine gute Drehebank zum Abrunden der Zapfen eines der kostbarsten Instrumente in

unseren Tagen ist, wo die Uhrmacherkunst so ungeheuere Fortschritte gemacht

hat,Das Chronometer des Hrn. R. Widenham, East-street,

Red-Lionsquare, welches von der Admiralitaͤt nach jahrlanger

Pruͤfung auf der Sternwarte zu Greenwich den Preis von 300 Pfund

Sterl. erhielt, wich, in einem ganzen Jahre, nur um 1 80/400 Secunde in

ihrem Gange ab. Fruͤher erhielt Hr. Harrison fuͤr sein Chronometer von der Regierung nicht

weniger als 10,000 Pfund, A. d. Ueb. ist ein, leuchtend. Die in den Docken zur Aufnahme der Spizen befindlichen

Loͤcher muͤssen einander auf das vollkommenste gegenuͤber, und

vollkommen in gerader Linie seyn; so daß, wenn man eine Spize aus einer Puppe in die

andere bringen wollte, dieß eben so leicht geschehen koͤnnte, als wenn diese

Loͤcher nur die Fortsezung eines und desselben Cylinders waren. Ferner muß

noch jener Theil der Spize der Drehebank, der das Ende der Achse aufnimmt, welches

demjenigen Ende gegenuͤbersteht, das den Zapfen traͤgt, auf welchem

man arbeiten muß, in

vollkommen gerader Linie mit der kleinen Kerbe stehen, die an dem Ende der anderen

Spize parallel mit der Achse dieser Spize angebracht ist: denn, wenn dieß nicht

waͤre, wuͤrde entweder der Zapfen bei dem Fuße abgeschnitten, oder er

wuͤrde kegelfoͤrmig, oder er bricht, waͤhrend er gedreht

wird.

Hr. Vallet hat allen diesen Schwierigkeiten durch folgende

Drehebank abgeholfen, die in Fig. 11. von vorne

dargestellt, und an dem Fuße, A, in dem Schraubstoke

befestigt ist. Die beiden Docken, B, und G, sind von den gewoͤhnlichen

Drehebank-Zapfendocken in nichts unterschieden. Sie fuͤhren die zwei Spizen,

D, und E, die mittelst

der Schrauben, F, und G,

welche sich auf die Lager, HH, stuͤzen, wie

an den gewoͤhnlichen Drehebaͤnken, in der gehoͤrigen Lage

befestigt sind. Jede Docke fuͤhrt eine Spindel, I,

K, deren Nuzen man alsogleich einsehen wird. Jede Spize der Drehebank ist

mit einer Art Rad, LL, versehen, welches in 12

große Zaͤhne getheilt ist, und die beiden Spindeln, J,

K, passen genau in den leeren Raum, welcher zwischen zwei und zwei Zahnen

uͤbrig bleibt, um die Spize der Drehebank genau so zu befestigen, daß sie

sich nicht drehen kann, waͤhrend die obere Schraube, F, und G, sie weder vor- noch

ruͤkwaͤrts laͤßt.

Die Spize D, endet sich innen in der Drehebank, in eine

staͤhlerne Scheibe, M, die mittelst einer starken

Schraube auf dem Ende dieser Spize befestigt ist. Diese Scheibe, M, ist gegen das Ende eines seiner Durchmesser mit einem

Loche versehen. Dieses Loch ist vollkommen walzenfoͤrmig und parallel mit der

Achse, und nimmt eine Spize, P, auf, die zur Bezeichnung

der correspondirenden Loͤcher in der Scheibe, N,

dient, von welcher wir alsogleich sprechen werden, und die endlich eines der Enden

der Achse stuͤzt, an deren anderem Ende sich der Zapfen befindet, den man

abrunden will.

Der Stift, P, paßt als Cylinder sehr genau in das Loch

der Scheibe, M; der aͤußere Theil desselben ist

kegelfoͤrmig, und sehr fein zugespizt. Er ist gehaͤrtet, und wird nach

dem Haͤrten, und nachdem man ihn blau anlaufen ließ, gehoͤrig

gestellt. Nachdem er auf der Scheibe, N, zur Bezeichnung

der 12 Loͤcher gedient hat, von welchen wir sogleich sprechen werden, feilt man seine Spize

leicht zu, und sticht im Mittel-Puncte ein kleines seichtes Loch ein, welches in der

Folge zur Aufnahme des Endes der Achse des Stuͤkes dient, das an seinem

anderen Ende den Zapfen traͤgt, den man zurunden will.

Die andere Spize, E, traͤgt zwischen den beiden

Puppen zwei Stuͤke, N, O. Der Theil der Spize,

welcher von den zwei Stuͤken, N, und O, verfielt ist, ist walzenfoͤrmig zugedreht, wie

ein Zapfen, der kleiner ist, als die Spize, jedoch dik genug, um ein Schraubenloch

und eine starke Schraube aufzunehmen. Die Scheibe, O,

ist ein Aermel, der die Art Zapfen, von welchem wir so eben sprachen,

gaͤnzlich bedekt. Die Scheibe N, hat nur ein Loch

von der Groͤße der schraube, die alles befestigt, und deren Kopf in der Dike

der Scheibe selbst versenkt ist; denn dieser koͤnnte hinderlich fallen, wenn

er unter gewissen Umstaͤnden hervorragte.

Die Scheibe, N, hat, in ihrem Umfange, zwoͤlf

groͤßere oder kleinere, mehr oder minder tiefe, Einschnitte nach der Dike der

Zapfen, die man zurunden will. Diese Einschnitte, muͤssen sehr

sorgfaͤltig verfertigt werden, sehr genau mit der Achse der Spize parallel

laufen, und vollkommene Halbkreise bilden.

Um diese Einschnitte genau der Spindel, P, gegen

uͤber zu bringen, muß man sich erinnern, daß dieselbe vollkommen spizig ist.

Die Spize, D, greift in die Spindel, I, mittelst eines Zahnes des Rades, J, ein; die Spindel, E,

greift gleichfalls mittelst eines Zahnes des Rades, L,

in die Spindel, k, ein. Man schlaͤgt auf den Kopf

der Spindel, D, deren Drukschraube, F, nicht angezogen ist, und bestimmt einen Punct auf der

Scheibe, N. Man dreht das Rad, L, und auf diese Weise dreht sich die Spize, E, um ein Zwoͤlftel; man bezeichnet hierauf einen anderen Punct, u.s.f.

bis alle zwoͤlf Puncte bezeichnet sind. Man sticht bei jedem Puncte ein koch

genau parallel mit der Achse mittelst Bohrer, die mit der Dike der Zapfen, die man

zurunden will, im Verhaͤltnisse stehen. Nachdem diese Loͤcher gemacht

sind, feilt man die Scheibe, N, in Facetten, so daß man

die Haͤlfte des Cylinders wegnimmt, welchen dieses Loch bildet, so zwar, daß die

Flaͤche dieser Facette senkrecht auf die senkrechte Flaͤche steht, die

durch die Achse der Spize liefe, und daß der Einschnitt, welchen das aufgedekte Loch

bildet, diese Facette in zwei gleiche Theile theilt. Man wird einsehen, wie viele

Aufmerksamkeit nothwendig ist, um dieß gehoͤrig auszufuͤhren.

Die Scheibe, 0, ist in Facetten gefeilt, welche mit der Achse der Spize parallel

laufen; sie hat deren zwoͤlf, die desto wehr oder minder von dieser Achse

abstehen, je mehr der Zapfen, vor welchem sie sich befinden, feiner oder

groͤber werden muß. Die Mitte jeder dieser Facetten muß mit der Mitte des

Einschnittes correspondiren, vor welcher sich dieselbe befindet. Die Facetten sind

bestimmt, die Zapfen-Feile oder den Polir-Stahl zu halten, die sich auf dieselbe

vollkommen stuͤzen muͤssen, so daß die Feile parallel mit der Achse

laͤuft, wenn der Einstich vollendet ist, der folglich vollkommen

walzenfoͤrmig seyn muß.

3) Neuer Zapfen-Zirkel.

Hr. Berthoud hat in seinem gelehrten Versuche uͤber

die Uhrmacherkunst (Essai sur l'horlogerie) erwiesen,

wie nothwendig es bei Maschinen ist, durch welche die Zeit bemessen werden soll, die

Dike der Zapfen so in denselben zu vertheilen, daß die Raͤder, die sich am

schnellsten drehen muͤssen, die duͤnnsten Zapfen bekommen. Er hat die

Regeln festgestellt, nach welchen man zuerst die Dike der Zapfen der Hemmung, und

nach und nach die aller uͤbrigen Raͤder, die mehr und mehr von dieser

entfernt stehen, bestimmt, und die desto diker werden, je weiter sie sich davon

entfernen. Dieser gelehrte Uhrmacher hat hierzu ein Instrument vorgeschlagen, mit

welchem man aber nicht zufrieden war, und das man aufgegeben hat.

Hr. Vallet, uͤberzeugt von der Wichtigkeit eines

solchen Instrumentes, hat einen neuen Versuch gewagt, der ihm vollkommen gelungen

ist. Fig. 12.

zeigt dieses Instrument in natuͤrlicher Groͤße und im Aufrisse; Fig. 13. zeigt

es im Vogelperspektive; Fig. 14. zeigt den

inneren Bau desselben. Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde

in allen drei Figuren.

Die Maschine gleicht einem Uhrgehaͤuse, AA,

das auf drei Fuͤßen, BBB, steht, damit man

mit aller Bequemlichkeit an demselben arbeiten kann. Der innere Bau dieser Maschine

ist mit einem Zifferblatte, C, bedekt, welches, in

Decimale, in 360 Theile getheilt, von einem sehr leichten. Zeiger, D, durchlaufen wird, der die Oeffnung des Zirkels

andeutet. Dieses Blatt ist mit einem Glase, wie ein Uhrglas, bedekt: E. An der Seite bemerkt man zwei Kreisbogen, F und G, welche die Arme des

Zirkels bilden, aus polirtem Stahle sind, und sich nicht ehe entfernen, als bis

irgend ein Koͤrper dazwischen kommt. Das Instrument ist so empfindlich, daß

ein Haar die beiden Arme entfernen kann, und der Zeiger zeigt alsogleich die Dike

des Haares auf dem Zifferblatte.

Dieses Instrument ist so eingerichtet, daß, wenn man den beweglichen Arm nur um drei

Linien des alten koͤnigl. Fußes entfernt, der Zeiger das ganze Zifferblatt

umlaͤuft. Es wird folglich eine Linie in 120 mathematisch gleiche Theile

getheilt.

In Fig. 14.,

welche den Mechanismus dieser Maschine zeigt, nachdem man das Zifferblatt abnahm,

ist ein Arm des Zirkels, G, in dem Gehaͤuse

mittelst einer Schraube, H, und zwei Fuͤßen

befestigt. Der andere Arm, F, ist beweglich. Er hat

innerhalb des Gehaͤuses einen Hebelarm, k, dessen

Mittelpunct der Bewegung sich in I, befindet. Dieser

Hebelarm ist auf einer senkrechten Achse aufgenietet, die sich auf zwei

sorgfaͤltig gearbeiteten Zapfen bewegt, die in dem Lager und in der

Bruͤte S, laufen. Dieselbe Achse fuͤhrt

einen Rechen, L, dessen Zahne, N, in die Fluͤgel eines Triebstokes, M,

eingreifen, dessen Zapfen gleichfalls von zwei Bruͤken getragen werden. Einer

dieser Zapfen erhebt sich uͤber das Zifferblatt, und fuͤhrt die Nadel,

D. Eine Spiral-Feder, O,

die stark genug ist, um den ganzen Mechanismus auf seine vorige Stelle

zuruͤkzufuͤhren, ist mit einem Ende an einer Zwinge befestigt, die von

dem Triebstoke, M, getragen wird, und stekt mit dem

anderen in einer Ringschraube, P. Alles ist so geordnet,

daß, wenn die beiden Arme des Kreises sich beruͤhren, der Zeiger auf 360

steht. Um nun die Dike des Zapfens kennen zu lernen, bringt man denselben zwischen die

beiden Anne des Kreises bei dem Puncte, R, und

verduͤnnt denselben so lang, bis der Weiser den Punct zeigt, auf welchem man

stehen bleiben muß.

Hr. Bréquet hat diese Instrumente bei der

Ausstellung im J. 1823 sehr gelobt.

Lange schon haben die Arbeiter, die sich mit der Cylinder-Hemmung

beschaͤftigen, Werkzeuge gewuͤnscht, mit welchen sie bei Verfertigung

der Cylinder-Raͤder sicher und genau arbeiten koͤnnten. Man

vervollkommnete den Cylinder, und dachte weniger auf das Rad. Man begnuͤgte

sich mit den Instrumenten des beruͤhmten Ferd. Berthoud, und vernachlaͤßigte die Bedingungen, die die

verschiedenen Theile des Zahnes eines Rades erfordern, der mit dem Cylinder in

vollkommenen Einklange stehen muß. Hr. Ballet bemerkte

1), daß die schiefe Flache eines jeden Zahnes an jedem vollkommen gleich seyn muß,

damit die Hebungen immer dieselben bleiben; 2) daß die Zaͤhne immer

vollkommen gleich lang seyn muͤssen, damit die Faͤlle immer dieselben

bleiben; daß 3) der Hintertheil eines jeden Zahnes eine schiefe Flache seyn muß,

damit jeder Zahn an der Spize dieselbe Dike bekommt, und folglich auf den beiden

Flaͤchen des Cylinders dieselbe Reibung erzeugt, die uͤberall gleich

seyn muß; daß endlich 4) die kleinen Saͤulen, welche die Zaͤhne

tragen, alle gleich und gehoͤrig geglaͤttet seyn muͤssen, so

daß der Cylinder nie, in keinem Falle, sie erreichen kann, wodurch die

hoͤchste Unregelmaͤßigkeit im Gange der Uhr entstuͤnde.Nichts ist in dem gesammten Fabrik- und Gewerbswesen wichtiger, als das

Fabrikwesen der Instrumente, mittelst welcher man Maschinen verfertigen,

oder in den Gang bringen kann: diesem allein haben die Fabriken und

Manufacturen in England ihre Riesengroͤße zu danken, mit welcher sie

die Industrie eines jeden anderen Volkes erdruͤken. Wenn wir auch

ihre Maschinen zu uns heruͤber schwaͤrzen, so koͤnnen

wir doch von denselben nicht den Gebrauch machen, dessen sie sich erfreuen,

weil es uns sogar noch an Kuͤnstlern fehlt, die die Theile dieser

Maschinen ausbessern koͤnnen, wenn sie in Unordnung gerathen, was

nothwendig fruͤher oder spaͤter geschehen muß. Woher kam es,

das unser Friedberg, das einst durch seine Uhrmacher so bluͤhend war,

jezt zum

beinahe leblosen Landstadtchen herabgesunken ist? – Weil seine

Uhrmacher nicht so klug waren, wie die Schweizer: und zumahl die

Genfer-Uhrmacher; weil sie nicht fabrikmaͤßig, wie diese arbeiteten;

ihre Arbeiten nicht zu vertheilen und nicht die dazu nothwendigen

Instrumente sich zu verfertigen wußten. Doch wo haͤtten sie dieß

lernen sollen? Zu Alten-Oetting, wohin die Friedberger Uhrmacher eine

Opfertafel gegen die schlechten Zeiten gestiftet haben. A. d. Ueb.

Zur Verfertigung der Cylinder-Raͤder nach diesen Grundsaͤzen hat nun

Hr. Vallet folgende Werkzeuge erfunden:

1. Werkzeug, um den Cylinder-Raͤdern gleiche Neigung zu geben. Fig. 1, 2, 3, 4, 5. Tab. VI.

Fig. 15.

zeigt das Werkzeug im Aufrisse und im Profile von der Seite a, b, der Fig. 2.

Fig. 16.

stellt dasselbe von vorne und von jener Seite dar, an welcher der Arbeiter sich

waͤhrend der Arbeit befindet.

Fig. 17. ist

Aufriß und Profil dieses Werkzeuges von der Seite, c, d,

gesehen.

Fig. 18.

zeigt dasselbe von der dem Arbeiter gegenuͤberstehenden Seite.

Fig. 19. ist

dasselbe von oben herab, im Vogel-Perspektive gesehen.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben Gegenstaͤnde.

Das ganze Instrument ist aus Kupfer mit Ausnahme einiger Stuͤke, die aus Stahl

sind, und die wir angeben werden.

Das Gehaͤuse, AA, ist beinahe vierekig, und

mit einer Oeffnung, LLLL, versehen, in welcher

sich ein Stuͤk von derselben Form bewegt, und von derselben Dike, wie das

Gehaͤuse; es ist jedoch nicht so lang, als der Einschnitt, damit es sich

leicht auf und nieder bewegen kann, wenn es von der Stellschraube, G, hierzu veranlaßt wird. Die vier Stahlbaͤnder,

f, f, f, f, von welchen zwei vorne und zwei

ruͤkwaͤrts, jede mittelst 2 Schrauben, an diesem Instrumente befestigt

sind, bilden den Falz, in welchem sich der Schlitten, B,

bewegt. Dieser Schlitten hat einen Steg, an dessen Ende eine Doke, N, aufgenietet ist, die eine kleine Drehspize, P, aufnimmt, welche man mittelst der Drukschraube, O, an dem gehoͤrigen Puncte befestigt. Der Steg

ist auf dem Schlitten mittelst zweier Drukschrauben und eines Fußes oder zweier

Fuͤße befestigt.

Der Schlitten, B, hat auf seiner anderen Flache (Fig. 11, 12 und 13.) eine

Platte, Q, auf welcher eine andere Doke, R, aufgeschraubt ist, die die Spize, T, aufnimmt, welche man mittelst der Drukschraube, 8,

befestigt. Es ist kaum noͤthig zu bemerken, daß die beiden Spizen, P, und T, einander

vollkommen gegen uͤber stehen muͤssen, wie wir im ersten Theile dieses

Aufsazes bei der Drehebank zum Abrunden der Zapfen bemerkten, und daß man an dem

Ende einer jeden Spize ein kleines, nicht gar tiefes, Loch zur Aufnahme der Enden

der beiden Zapfen des Cylinder-Rades anbringen muß.

Das Gehaͤuse, AA, fuͤhrt einen

Zahnstok, D, und ein Rad E,

welches in denselben eingreift. Unter dem Zahnstoke D,

befindet sich der Laͤnge nach eine horizontale Oeffnung, in welche ein

rechtwinkeliges, an dem Zahnstoke angenietetes, Stil genau paßt. Das Ganze wird

mittelst einer Schraube, g, befestigt, welche 1) durch

eine Stahlplatte laͤuft, die man vorne an dem Zahnstoke sieht; 2) durch den

Zahnstok und durch das rechtwinkelige Stuͤk; 3) durch eine andere Platte aus

Stahl, J, (Fig. 12.), welche als

Schraubenmutter dient. Auf diese Weise wird der Zahnstok einer

Uebertragungs-Bewegung von der Rechten zur Linken faͤhig, je nachdem das

eingreifende Rad, E, welches man durch den Zapfen, F, in Bewegung sezt, dieselbe veranlaͤßt.

Der Rahmen des Zahnstokes traͤgt an seinem oberen Theile ein

staͤhlernes Stuͤk, CU, welches Hr.

Vallet den Sporn nennt: es dreht sich um die Schraube

h, im Kreise um. Dieses Stuͤk sieht so aus,

wie es in der Figur gezeichnet ist, und verduͤnnt sich an jenem Theile,

welcher den Drehespizen nahe steht, von C, aus, wie die

punctirten Linien zeigen. Dieser Sporn laͤuft zwischen zwei gut

gehaͤrteten Stuͤken Stahl, deren eines, II, auf der Dike des Gehaͤuses, AA, mittelst zwei Schrauben, das andere, V, in

Form eines Steges auf dem erstem gleichfalls mittelst zwei Schrauben befestigt

ist.

Ueber dem Stuͤke II findet sich ein kleines

staͤhlernes Stuͤk H, mit einer kleinen

emporgehobenen Ferse, wie Fig. 10 zeigt. Dieses

Stuͤk fuͤhrt ein laͤngliches Loch, Fig. 19, und ist mittelst

einer Schraube befestigt. Man kann es, nach Belieben, vor- oder

ruͤkwaͤrts schieben, und zwar mittelst eines Stiftes, den man in dem

Loche gewahr wird, und der es hindert, sich umzudrehen. Dieses Stuͤk dient

zum Zuruͤkhalten der Feile, welche, wenn sie frei waͤre, den Zahn

verdorben koͤnnte, der zunaͤchst auf denjenigen folgt, an welchem sie

arbeitet.

Dieses Werkzeug wird auf die Drehebank mit den gewoͤhnlichen Spizen gebracht.

Die Spizen dieser Drehebank stechen in die Loͤcher m und n, die man in den beiden Profils (Fig. 9 und 11) sieht. Die

beiden Loͤcher muͤssen an den beiden Enden einer geraden Linie

angebracht seyn, die mit der obern Flaͤche des Gehaͤuses a, c parallel laͤuft.

Dieses Instrument wird nun auf folgende Weise angewendet. Man stuͤzt den

Finger auf den Schweif U, des Spornes, um diesen zu

heben, nachdem man das Instrument auf die Drehebank gebracht hat. Man sezt hierauf

das Cylinder-Rad auf die beiden Spizen PT, und

naͤhert die vordere Flache desselben so, daß sie den Schlitten B leicht beruͤhrt, den man dann in die

Hoͤhe hebt, damit das Rad einen groͤßern Theil seines Umfanges auf

denselben stuͤzt, und besser gehalten wird. Dann laͤßt man den Sporn

so hervor oder zuruͤktreten, daß er den Zahn haͤlt und mehr oder

minder hebt, um die Flache mehr oder minder schief zu bilden. Nachdem endlich alles

so vorgerichtet ist, feilt man das ganze Stuͤk ab, welches zwischen den

Stuͤken I und V

hervorsteht, und geht, ohne etwas zu verruͤken, außer dem Sporne, den man aus

dem Zahne aushebt, auf welchem man so eben arbeitete, und den man unter dem

folgenden einsezt, auf den folgenden Zahn uͤber. Auf diese Weise kann man

vollkommen sicher seyn, daß alle Zaͤhne dieselbe Neigung bekommen werden.

2. Werkzeug zu doppeltem Gebrauche: 1) um die Zaͤhne oder Haͤmmer alle gleich lang zu

machen; 2) dem Hintertheile des Zahns die

gehoͤrige Neigung zu geben. Fig. 20, 21, 22.

Auch dieses Instrument ist, mit Ausnahme einiger Stuͤke aus Stahl, aus

Kupfer.

Die Figg. 20,

21, 22 zeigen

dasselbe in natuͤrlicher Groͤße, und in drei verschiedenen Lagen.

Fig. 20.

stellt es so dar, daß man die kleine Drehebank von vorne sieht.

Fig. 21.

zeigt es im Vogel-Perspektive, wie es, bereit zur Arbeit, im Schraubstoke ist.

Fig. 22.

zeigt es im Schraubstoke von vorne, so wie es waͤhrend der Arbeit vor dem

Arbeiter steht.

Dieselben Buchstaben zeigen dieselben Gegenstaͤnde in diesen drei Figuren.

Das Gehaͤuse A, zeigt an seinem untern Theile

einen senk rechten Spalt, in welchem ein Schlitten B,

sich schiebt, der mittelst der Stellschraube C, auf- und

niedergeschoben werden kann.

Der Theil B, des Schlittens fuͤhrt einen

horizontalen Spalt, in welchem ein anderer Schlitten F,

mittelst der Stellschraube E, sich vor- und

ruͤkwaͤrts schieben, und dadurch dem Gehaͤuse A, sich naͤhern oder von demselben sich entfernen

laͤßt. Er wird auf dem gehoͤrigen Punkte durch die Schraubenmutter k befestiget, welche das Stuͤk a gegen den unteren Theil des Schlittens B druͤkt, indem er das Stuͤk F, anzieht, welches sich auf den obern Theil desselben

Stuͤks B, stuͤzt. Der obere Theil des

Schlittens F, bildet eine Gabel M, welche den Zapfen M, aufnimmt, der einen

Theil der kleinen Drehebank DD, ausmacht.

Diese Drehebank DD, hat zwei Doken und zwei

staͤhlerne Spizen PQ, die so, wie an der

ebenen beschriebenen kleinen Drehebank eingerichtet sind. Die Drukschrauben RS, dienen zu ihrer Befestigung. Die Schraube G, die sich gegen das Gehaͤuse des Instrumentes

stuͤzt, naͤhert und entfernt die Spizen desselben nach

Umstaͤnden.

Das Gehaͤuse ist auf einem diken Stuͤke Stahles H, ach gezogen, welches mit einer Ferse T,

Fig. 22,

versehen ist. Dieses Stuͤk ist gut gehaͤrtet und mittelst zweier

starken Schrauben Fig. 21. auf dem Gehaͤuse befestigt. Man sieht, Fig. 20, daß dieses

Stuͤk H, eingeschnitten ist, um in diesem

Einschnitte die Zaͤhne eines Nahes durchlaufen zu lassen, und eine kleine

staͤhlerne Stuͤze II, (Fig. 22), die man durch

die Stellschraube J, bewegen kann. Auf dieser kleinen

Stuͤze ruht der Zahn des Rades waͤhrend der Arbeit.

Um nun 1) dem Hintertheile des Zahnes die gehoͤrige

Neigung zu geben, stelle man das Rad auf die Spizen der kleinen Drehebank,

DD, in gehoͤriger Richtung, so daß sein

Feld durch den Einschnitt I, durchlaͤuft, damit,

indem der Zahn mit seiner Ferse auf die kleine Stuͤze I, sich stuͤzt, das Rad das Hintertheil des Zahnes gegen die obere

Flaͤche des Stahlstuͤkes H, kehrt, d.h.,

es muß die durch das vorige Werkzeug (Fig. 15–19.) gebildete

schiefe Flaͤche auf der kleinen Stuͤze I,

ruhen. Dann hebt man mittelst der Stellschraube C, die

Drehebank, und neigt sie mittelst der Schraube G, auf

den gehoͤrigen Punkt.

Nachdem dieß geschehen ist, untersucht man den Hammer, dessen Spize am wenigsten

Oberflaͤche darbietet, hebt das Rad bis die, von der Stahlplatte H, geleitete Feile diese Oberflaͤche erreicht,

und macht auf diese Weise, indem man nach und nach alle Zahne durchlaufen

laͤßt, diese Spize uͤberall gleich dik, und das Hintertheil aller

dieser Zaͤhne wird gleich geneigt seyn.

Um 2) den Haͤmmern gleiche Laͤnge zu geben,

sezt man das Cylinder-Rad auf die kleine Drehebank zwischen die beiden Spizen P, Q, aber in umgekehrter Richtung verglichen mit jener

in Nr. 1. Man entfernt die Drehebank, DD, mittelst

der Schraube G, so, daß der Zahn mit seiner Ferse auf

der kleinen Stuͤze I, aufliegt, die Spize aber in

der Luft haͤlt. Dann laͤßt man nach und nach, die Drehebank mehr oder

minder oͤffnend, alle Zahne durchlaufen, bis man den kuͤrzesten

gefunden hat, der auf der obern Oberflaͤche des Stahlstuͤkes H, hinstreift. Nachdem man diesen Punkt gefunden hat,

laͤßt man nach und nach jeden Zahn uͤber dieselbe Stuͤze I, laufen, und feilt alles ab, was uͤber das

Stuͤk H, hinausragt. Auf diese Weise ist man

sicher, daß alle Hammer gleiche Hoͤhe haben. Die Feile konnte, bei dieser

Arbeit, nicht uͤber das Rad hinfahren, indem sie von der Hervorstehenden

Ferse T, zuruͤkgehalten wurde.

3. Werkzeug zur Politur der Gaͤulen der

Cylinder-Raͤder. Fig. 23. 24. 25.

Dieses Werkzeug ist, wie die vorigen, von Kupfer, und in natuͤrlicher

Groͤße dargestellt. Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben

Gegenstaͤnde in allen drei Figuren.

Fig. 23.

zeigt das Instrument im Aufrisse, mit seinem Fuße G, auf

dem Schraubstoke und von der Seite des Arbeiters her gesehen.

Fig. 24.

zeigt dasselbe von der entgegengesezten Seite, um die Stellung und den Nuzen der

Stuͤze mit dem Schlitten E, E, darzustellen, die

Fig. 25.

von vorne, d.h., wenn man das Instrument von dem Ende H,

aus in Fig.

23. ansieht, weiset.

Dieses Instrument ist eine kleine freie Drehebank, deren Gehaͤuse den

Koͤrper derselben A, den Fuß G, die Doke B, mit der

staͤhlernen Spize C, welche leztere man mittelst

der Schraube I, auf dem gehoͤrigen Punkte

befestigt, und die zweite Doke M, zur Aufnahme des

Halsstuͤkes der Achse HL, faßt.

Diese zweite Doke oder die Brille M, besteht aus zwei

Stuͤken, deren eines M, aus Kupfer, aus Einem

Staͤke mit dem uͤbrigen Gehaͤuse ist; das andere P, ist aus Stahl, und mittelst zweier Schrauben auf dem

kupfernen Stuͤke M, befestiget.

Die Stuͤze des Schlittens, EE, H, ist auf dem Gehaͤuft des

Instrumentes mittelst der beiden in das Gehaͤuse eingeschraubten Schrauben

SS, befestigt. Diese beiden Schrauben laufen

frei, und ohne einzugreifen in zwei laͤnglichen Loͤchen RR, damit ihre Vorderflaͤche, HE, Fig. 25., die sich unter

einem rechten Winkel gegen die Brille M, kehrt, sich von

derselben leicht entfernen, und eben so leicht derselben sich naͤhern kann,

was mittelst der Stellschraube F, geschieht, nachdem man

die Schrauben SS, nachließ, die man wieder

anzieht, wann der Schlitten in Hinsicht auf das Rad, welches man bearbeiten will,

auf den gehoͤrigen Punkt gekommen ist.

Es ist uͤberfluͤssig zu bemerken, daß die Loͤcher in der Doke

B, in der Brille M, in

der Stahlplatte P, und in dem Kopfe des Schlittens E, E, gegen den Punkt H, in

einer vollkommen geraden

Linie, die senkrecht auf die Flaͤche von M, ist,

sich befinden muͤssen.

Die Achse der Drehebank ist aus gehaͤrtetem Stahle; sie erstrekt sich

eigentlich bloß von dem Punkte J, bis auf die Spize L, die in einem Loche am Ende der Spize C, aufgenommen wird. Diese Achse ist an jenem Theile,

der durch die Platte P, laͤuft,

kegelfoͤrmig; der ganzen uͤbrigen Laͤnge nach aber

walzenfoͤrmig, obschon von verschiedenem Durchmesser. Sie ist, einem großen

Theile ihrer Laͤnge nach, von dem Punkte J,

angerechnet, walzenfoͤrmig durchbohrt. Man hat einen Vorrath

walzenfoͤrmiger Spindeln, die mit ihrem Schafte genau in das

walzenfoͤrmige Loch der Achse passen, und darin mittelst der Drukschraube, a,

befestigt sind. Ein kupfernes Huͤtchen N,

befindet sich auf dem Ende des Baumes L, und wird durch

die Drukschraube O, befestiget.

Man arbeitet mit dieser Maschine auf folgende Weise. Van legt das Cylinder-Rad platt

auf die Vorderseite der Stuͤze des Schlittens bei H, neben der Spindel. Man zieht die Stuͤze mittelst der

Stellschraube F, zuruͤk oder schiebt sie vor, bis

die Basis des Cylinders, welche die Spindel bildet, gerade unter den Zahn kommt,

damit unter dem Zahne nicht der mindeste Vorsprung oder die mindeste Ungleichheit

bleibt, und dieser Zahn vollkommen flach oben auf der kleinen Saͤule

aufliegt, die sie bildet. Nachdem das Instrument auf diese Art vorgerichtet ist,

bringt man einen Geigenbogen auf das Huͤtchen, und dreht die Spindel mit

einer Hand, waͤhrend man mit der andern das Rad so leitet, daß sowohl die

kleine Saͤule als die Oeffnung, die unter dem Zahne oder Hammer die Form

eines U, hat, gehoͤrig ausgebildet wird.

Es ist kein Zweifel, daß man auf diese Weise die Cylinder-Raͤder eben so

leicht als vollkommen zurichten kann. Hr. Vallet

verfertigt auf diese Weise Cylinder-Uhren, die als Chronometer gelten

koͤnnten. Ein Taubstummer, der junge Alavoine, verfertigte die schoͤne

Cylinder-Uhr, die bei der Ausstellung im J. 1823 vorgezeigt wurde.

Tafeln