| Titel: | Beschreibung einer Windmühle mit acht vertikalen Flügeln, die sich von selbst nach dem Winde stellt. |

| Fundstelle: | Band 18, Jahrgang 1825, Nr. LIV., S. 304 |

| Download: | XML |

LIV.

Beschreibung einer Windmuͤhle mit acht

vertikalen Fluͤgeln, die sich von selbst nach dem Winde stellt.

(Sie befindet sich zu Soulaires, Dpptt. d'Eure et

Loir, bei Hrn. Delamolére, welcher

dafuͤr von der Société d'Encouragement pour l'Industrie

nationale am 10. November 1824 den Preis von 4000 Franken erhielt. Aus dem

Bulletin

dieser Gesellschaft. N. 249. S. 65.)

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Delamoléres's, Beschreibung einer Windmuͤhle mit acht

vertikalen Fluͤgeln, die sich von selbst nach dem Winde stellt.

Diese Windmuͤhle befindet sich auf einem Pachthofe, der aus mehreren

Gebaͤuden besteht, auf dem Wohnhause des Eigenthuͤmers und seiner

Familie, wodurch die Aufsicht auf dieselbe sehr erleichtert wird. Dieses sehr lange,

und 8 1/4 Meter außen breite Gebaͤude besteht aus einem Erdgeschosse und

einem Kornboden. Der bewegende Theil der Windmuͤhle ist auf dem Dache; die

Muͤhlsteine, der Rumpf etc. sind auf dem Kornboden. Die Wohnung ist unter der

Muͤhle im Erdgeschosse auf einer Seite derselben; auf der anderen Seite sind

die Stalle und die Scheunen. Der Kornboden dient in seinem ganzen Umfange zur

Aufbewahrung des Getreides, und von demselben geht es eben in die Muͤhle.

Die Fluͤgel, 8 an der Zahl, stehen senkrecht. Ihre Achse, G (Fig. 2.) theilt ihre

Bewegung durch ein Zahnwerk, HI, einem senkrechten

Baume D, mit, welcher, mittelst eines horizontalen

Kammrades, M, den Drilling, N, und dadurch den Muͤhlstein dreht. Die Fluͤgel, F, sind flach, und unter einem Winkel von 18 1/2 Grad

auf die allgemeine Flaͤche der Arme geneigt, welche gerad sind. Diese

Fluͤgel sind rechtwinkelig, 4,60 Meter lang, vom Mittelpuncte aus, und 1,30

Meter breit. Da sie gegen den Mittelpunct sich zum Theile deken, so haben 4

derselben 4 Meter Fassung vom Ende aus, und die: 4 anderen deren haben nur 3,40 Meter. Die

Fluͤgel sind so, wie an den gewoͤhnlichen Muͤhlen; statt daß

man sie aber mit der Hand, nach der verschiedenen Staͤrke des Windes,

einzieht oder spannt, sind hier Laͤden, zz,

mit einem Gewinde an einer ihrer laͤngeren Seiten angebracht, die sich

mittelst eines eigenen Mechanismus nach Belieben oͤffnen und schließen, wie

wir gleich zeigen werden.

Ein eiserner Rahmen a, (Fig. 7–8.) der sich

uͤber die Achse der Fluͤgel und zwischen der Krone, bb, schiebt, umfaßt mit seinem vorderen Ende ein

kupfernes Halsband, welches auf dem vierekigen Baume, G,

aufgezogen ist, und mit demselben sich dreht. An diesem Halsbande sind Seile

befestigt (die man der Deutlichkeit wegen hier wegließ), welche anfangs uͤber

die Rollen, l, laufen, dann uͤber andere an den

Armen der Fluͤgel befestigte Rollen, und endlich sich in der Mitte der laden,

zz, enden. Solang der Wind nicht die

gewoͤhnliche Geschwindigkeit uͤbersteigt, bleiben diese Laͤden

mittelst eines Gewichtes, f, geschlossen, welches am

Ende eines Hebels, c, haͤngt, der sich um den

Punct n, dreht. Dieser Hebel fuͤhrt einen

gezaͤhnten Kreisausschnitt, d, der in einen

Zahnstok, e, eingreift, welcher mit dem Rahmen, a, Einen Koͤrper bildet. Man sieht bei dieser

Vorrichtung, daß, wenn das Gewicht den Hebel niedersteigen macht, der Zahnstok

zuruͤkweichen und den Rahmen, a,

herbeifuͤhren muß, wodurch die Seile gespannt, und die Laden geschlossen

gehalten werden. Wenn aber der Wind zu heftig wird, und man die Fassung der

Fluͤgel vermindern will, so schiebt man das Gewicht, f, auf dem Hebel zuruͤk, und stellt es mittelst einer

Stellschraube, oder, noch besser, man zieht aus dem Inneren der Muͤhle ein

Seil, g, welches, dieses Gewicht hebend, den Zahnstok,

e, sammt dem Rahmen a,

zuruͤkfuͤhrt: die Seile werden sodann nachgelassen, und die

Laͤden oͤffnen sich nach außen, und gestatten dem Winde freien

Durchzug.

Die Fluͤgel fangen den Wind von ruͤkwaͤrts her auf, und sind

darnach aufgezogen. Die Zimmerung, E, die ihre Achse

traͤgt, und den senkrechten Baum, D, einschließt,

ist offen, und haͤlt kaum eine bemerkenswerthe Menge Windes auf. Die Fluͤgel stellen

sich in ihr ruhiges Gleichgewicht, d.h., unter den Wind, und die Muͤhle

stellt sich gleichfalls von selbst.

Die Achse der Fluͤgel, aus geschmiedeten Eisen, ruht auf Lagern, welche auf

der Krone, bb, befestigt sind, die sich mittelst

der Wirbel, kkk, frei dreht, wenn die

Fluͤgel sich nach dem Winde stellen. Diese Achse ist genau uͤber dem

senkrechten Baume angebracht, und die Bewegung wird von dem einen Zapfen auf den

anderen durch zwei Zahnraͤder aus Gußeisen H und

I, von 48 Zaͤhnen uͤbertragen. Das

eine dieser Raͤder, I, gehoͤrt dem

senkrechten Baume und der Krone; das andere, H, welches

auf der Achse der Fluͤgel aufgezogen ist, steht in Hinsicht auf das vorige,

uͤber dem Winde, d.h., auf der den Fluͤgeln gegenuͤberstehenden

Seite.

Der senkrechte Baum besteht aus Holzstuͤken von 19 Centimeter Dike, die durch

eiserne gabelfoͤrmige Zapfen zusammen gehalten werden. Er ist 15,20

Millimeter lang, von der Achse der Fluͤgel bis auf den Boden des Kornbodens

gerechnet, und traͤgt ein horizontales aus Holz gezimmertes Kammrad, M, von 2,30 Meter im Durchmesser, und mit 108 Zahnen,

die in einen Drilling, N, von 18 Spindeln eingreifen,

welcher unmittelbar unter den Muͤhlsteinen, O,

angebracht ist, die 1,30 Meter im Durchmesser haben. Dieser ganze Mechanismus hat

aber nichts Besonderes, und ist hier so, wie an den gewoͤhnlichen

Muͤhlen.

Auf demselben verticalen Baume, D, ist eine große

kreisfoͤrmige Buͤhne aufgezogen, 8, die man in Fig. 13. im Durchschnitte

sieht, und die an ihrem Umfange von einem Blechbande, r,

umfaßt wird, welches mit einem Ende an der Zimmerung, und mit dem anderen an einem

Seile, s, befestigt ist, das uͤber die Rolle, t, laͤuft, und mit dem Moderator, R, in Verbindung steht. In dem Maße, als die

Geschwindigkeit der Muͤhle zunimmt, wird diese Presse staͤrker gegen

die Buͤhne, 8, gedruͤkt, und die Bewegung auf diese Weise langsamer.

Diese. Wirkung geschieht auf folgende Weise. Eine Rolle mit mehreren Laͤufen,

T, auf dem verticalen Baume aufgezogen, ist mit

einem Seile a, umschlungen, dessen anderes Ende die

Rolle, z, Fig. 14. des Moderators

umfaßt.

Wenn die Geschwindigkeit der Muͤhle mehr als hinreichend ist, entfernt die

Stange x, die sich sehr schnell dreht, durch die Centrifugal-Kraft die Kugeln, uu; die Stangen dieser Kugeln heben die Leisten,

vv, und das bewegliche Halsband, b', welches, von seiner Seite, wieder den Hebel, y, hebt, dessen hinteres Ende in seiner Kehle stekt; das

andere Ende senkt sich und zieht das daran befestigte Seil, s; auf diese Weise wird die Presse angezogen.

Das Dachwerk des Gebaͤudes steigt 5 Meter, 30 uͤber den Boden des

Kornbodens. Der senkrechte Baum ragt 9,90 Meter uͤber diesen Dachstuhl empor.

Ein vierekigter, ausgezimmerter, Stuhl B, von 2,30 Meter

an den Seiten, und mit Schiefer eingedekt, erhebt sich 5 Meter 30 uͤber das

Dachwerk, und endet sich auf dieser Hoͤhe in eine Buͤhne von 6 Meter

60 an den Seiten; springt folglich um 2 Meter 15 uͤber alle Seiten des

Stuhles vor. Die Fluͤgel streifen waͤhrend des unteren Theiles ihres

Laufes uͤber diese Buͤhne hin, die vorzuͤglich deßwegen da ist,

um fuͤr den Fall, daß außen Ausbesserungen noͤthig waͤren, den

Zutritt hierzu zu erleichtern.

Die große Laͤnge des verticalen Baumes haͤngt hier von der

Notwendigkeit ab, in welcher man sich befand, die Fluͤgel uͤber die

benachbarten Gebaͤude zu erheben. Wo ein aͤhnliches Verhaͤltniß

nicht obwaltet, kann man den Stuhl gaͤnzlich weglassen, und die Buͤhne

unmittelbar auf dem Dache anbringen.

Eine Bahn zu ebener Erde unter der Muͤhle dient theils zum Dreschen und zu

anderen Zweken, theils um dem Winde auszuhelfen, wenn er zu schwach ist. In diesem

Falle befreit man das Rad I, indem man eine Stange, o, Fig. 3. zieht, an welcher

sich ein Stift, q, befindet, der in einen Einschnitt p, unter dem Rade, I,

eingreift. Es ist uͤbrigens klar, daß die durch einen Pferde-Goͤpel

hervorgebrachte Geschwindigkeit zum gehoͤrigen Mahlen nicht hinreicht, und

daß fuͤr diesen Fall die Zahl der Zapfen im Kammrade und der Spindeln des

Drillinges vermehrt werden muß, wenn man eben dieselbe Geschwindigkeit wie durch den

Wind, erhalten will.

Die Staͤrke dieser Muͤhle bei voller Fassung (entoilure), und gutem Winde ist ungefaͤhr jener von 4 Pferden

gleich; sie ist

staͤrker als jene, die ein Muͤhlstein von 1,37 Meter im Durchmesser

noͤthig hat. Auch hat der Eigenthuͤmer an dem Kammrade M', noch einen zweiten Drilling angebracht, der einen

Muͤhlstein von Einem Fuß im Durchmesser dreht, auf welchem Gerste und Haber

zu Viehfutter geschrotten wird. Diese Muͤhle, die niedriger als die alte

steht, erhaͤlt ihr Mahlkorn aus einem oberen Kornboden, ohne daß es

noͤthig waͤre, den Rumpf besonders aufzuschuͤtten.

Seit Februar 1823 treibt diese Maschine einen dritten Muͤhlstein von 0,65

Meter im Durchmesser und 0,19 Dike, welcher gelben und schwarzen Klee, und anderes

Huͤlsen-Futter (Minette, Lupuline)

enthuͤlset. Die Huͤlse wird unter dem Muͤhlsteine gebrochen,

und tritt zersplittert zugleich mit dem Samen heraus, der ganz bleibt, und in der

Folge durch Schwingen gereinigt wird. Dieser Stein wird durch eine eiserne Kette

bewegt, deren eines Ende sich auf einem horizontalen Kreise aus dichtem Holze am

verticalen Baume unter dem Kammrade, und deren anderes sich um ein verticales

Kammrad, das eigens fuͤr diesen dritten Muͤhlstein gemacht ist, sich

aufrollt.

Wenn der Wind gut ist, d.h., eine Geschwindigkeit von ungefaͤhr 6 Meter in

Einer Secunde hat, kann die Muͤhle in Einer Stunde ein Hektoliter mahlen. Sie

naͤhrt 4 Pachthoͤfe, die demselben Besizer angehoͤren, eine

Flaͤche von 600 Hektaren bebauen, und jaͤhrlich ungefaͤhr 380

Hektoliter Mehl brauchen. 75 Hektoliter Mehl werden uͤberdieß verkauft.

Ueberdieß schrotet und mahlt sie Haber und Gerste fuͤr 2000 Schaft, 30

Kuͤhe und 36 Pferde, was ungefaͤhr 300 Hektoliter Korn gibt.

Die beiden neuen Muͤhlsteine vermehren das Erzeugnis dieser Maschine

bedeutend, nicht sowohl durch ihre eigene Arbeit, als dadurch, daß sie den

Muͤhlstein von 1,37 Meter im Durchmesser in ununterbrochenem Umtriebe zu

halten gestatten. Die dadurch entstehende Vermehrung des Erzeugnisses dieser

Muͤhle, welches zwar fuͤr sich schon den Bedarf uͤberstieg,

wird nun verkauft, und tritt in den Handel. Der Eigenthuͤmer schaͤzt

die Masse Mehles, die er zu Markte bringen koͤnnte, auf 150 Hektoliter.

Dieses Mehl ist von verschiedener Feinheit; es kommt bei seinem Anstritte aus dem

Muͤhlsteine in einen Beutel Q, aus Beutel-Tuch

(gaze, en rouleau), der 7 Meter lang ist, und 3

Abteilungen hat, wodurch Mehl von dreierlei Qualitaͤten erhalten wird, wovon

die erste das feinste ist (la fleur). Wenn das Getreide

auch nur ein einziges Mahl durch die Muͤhle laͤuft, gibt es, bei

dieser Vorrichtung, ein Mehl, welches, nach Absonderung der Kleie, ein treffliches

Brod liefert.

Die erste Errichtung dieser Muͤhle kostete 2,620 Franken; naͤmlich:

1. Die Fluͤgel, ihre eiserne Achse,

die Presse, das Zahnwerk, der senkrechte Baum, das Kammrad und der

Drilling

800 Francs

2. Muͤhlsteine von der besten

Art

740

–

3. Fuͤr das Beschlagen derselben,

Achse und Muͤhleisen aus gedrehtem Eisen

80

–

4. Stuhl, Zimmerwerk, Eindekung und

Buͤhne

500

–

5. Beutel-Tuch, Beutel-Kasten mit gefalzten

Faͤchern, der Kasten uͤber die Muͤhlsteine etc.

500

–

–––––––––––

Summe

2,620 Francs

Ein Zimmermann auf dem Lande hat eine Muͤhle fuͤr 2,400 Franken

erbautDiese Summe betraͤgt ungefaͤhr das Drittel derjenigen, die eine

gewoͤhnliche Windmuͤhle vom Grunde aus kostet. Hierbei muß man

bemerken, 1) daß verschiedene Theile der oben beschriebenen

Windmuͤhle, namentlich das feine Beutel-Tuch (bluteir en gaze), und der Beutel-Kasten aus Tischler-Arbeit, eine

Art von Luxus sind; daß der Stuhl, der die Buͤhne der Fluͤgel

um 5 Meter, 30 uͤber den Dachstuhl erhebt, durch

Local-Umstaͤnde noͤthig geworden ist, und daß man, durch

Weglassung desselben, an 900 Franken ersparen kann, alles Zugehoͤr

mitgerechnet. 2) daß die Muͤhle dem Ertrage der Ernten angemessen

seyn muß, die hier die reichste in dem Departement ist. Um die

Haͤlfte kleiner wuͤrde diese Muͤhle nur auf 600 Franken

kommen, und dann die Kraft eines Pferdes besizen, die fuͤr eine Ernte

von 2 Pfluͤgen zureicht, d.h. fuͤr 18 Personen, (6 Hektoliter auf

jede jaͤhrlich gerechnet) Mehl genug fuͤr ein ganzes Jahr

mahlen kann. Unter diesen 600 Franken ist aber die eigentliche Muͤhle

mit ihren Muͤhlsteinen und Zugehoͤr nicht mit begriffen. A. d.

O..

Der Unterhalt der Muͤhle an Tuͤchern, Seilen, Zapfen, Staͤhlen

der Hammer etc. kommt jaͤhrlich auf 30 bis 40 Franken.

Die Muͤhle bedient ein verstaͤndiger Junge auf dem Pachthofe, der die

Muͤhlsteine schaͤrft, die Fluͤgel aufzieht, den Rumpf

aufschuͤttet, und in der Muͤhle schlaͤft. Wenn die

Muͤhle im Gange und aufgeschuͤttet ist, uͤberlaͤßt er

dieselbe sich selbst, und versieht andere Arbeiten auf dem Hofe.

Der aͤußere Mechanismus dieser Muͤhle ist sehr einfach, und zugleich

leicht und fest, und empfiehlt sich durch die Faͤhigkeit sich selbst zu

stellen, durch die Kuͤrze der Fluͤgel, welche durch die Anzahl

derselben ersezt wird: leztere scheint eine nothwendige Bedingung einer jeden

Muͤhle, die wenig kosten, und auf einem bereits bestehenden Gebaͤude

aufgefuͤhrt werden soll.Es laͤßt sich leicht begreifen, warum in dem Binnen-Lande von Europa

die Windmuͤhlen nicht so haͤufig sind, als in der Nahe der

Kuͤstenlaͤnder: theils sind die Binnen-Laͤnder nicht so

sehr dem Winde ausgesezt; theils verstehen die Einwohner nicht den Wind so

zu benuͤzen, wie der Mensch, der oͤfters auf der See war, oder

in der Naͤhe der See lebt. Die Bedienung einer Windmuͤhle hat

große Aehnlichkeit mit jener der Segel eines Schiffes; sogar die

Kunstausdruͤke der Seelente und der Wind-Muͤller sind zum

Theile dieselben. Wer indessen mit den Muͤhseligkeiten unserer

Muͤhlen bekannt ist, und weiß, wie sehr die Schiffbarkeit unserer

Fluͤsse durch angebaute Muͤhlen leidet, wie sehr unsere besten

Gruͤnde oft durch die Wasserleitungen fuͤr eine

einfaͤltige Muͤhle gefaͤhrdet sind, und

beschaͤdigt werden, wird gewiß mit uns wuͤnschen, daß

wenigstens auf unseren Huͤgeln und Bergen, wo es selten an einem

Luftzuge fehlt, der eine Windmuͤhle zu treiben vermag, und wo es

immer mehr oder minder an Wasser gebricht, die Windmuͤhle besser

gekannt und haͤufiger benuͤzt werden moͤchte.A. d. Ueb.

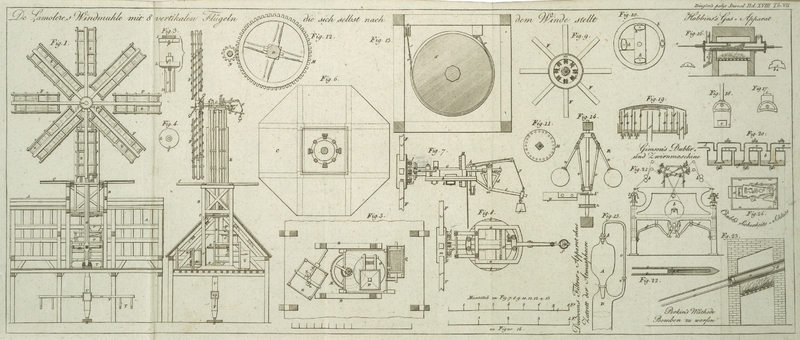

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 1. Tab.

VII. zeigt die Muͤhle von vorne und den senkrechten Durchschnitt des Stuhles,

auf welchem sie steht.

Fig. 2.

Seiten-Aufriß der Muͤhle, und Durchschnitt bei Gebaͤudes durch seine

Breite.

Fig. 3.

Horizontales Rad und Theil des senkrechten Baumes, einzeln dargestellt, damit man

die Art sieht, wie man die Wirkung der Triebkraft auf die Muͤhle aufheben

kann.

Fig. 4.

Ansicht auf die Krone des senkrechten Baumes von oben herab.

Fig. 5.

Grundriß der Muͤhle von der Hoͤhe des Muͤhlrumpfes.

Fig. 6.

Grundriß der Buͤhne.

Fig. 7.

Seiten-Aufriß der Vorrichtung, die die Laden an den Fluͤgeln oͤffnet

und schließt.

Fig. 8.

Dieselbe von oben herab gesehen.

Fig. 9. Die

Nuß, in welche die Arme der Fluͤgel eingelassen sind, von hinten.

Fig. 10.

Ansicht unter der Kappe und den Wirbeln, auf welchen die Muͤhle sich

dreht.

Fig. 11.

Ansicht des horizontalen Rades von oben.

Fig. 12.

Ansicht des Kammrades und des Drillings, einzeln dargestellt.

Fig. 13. Die

Presse in einem groͤßeren Maßstabe.

Fig. 14. Der

Centrifugal-Moderator.

A, Gebaͤude, auf welchem die Muͤhle

aufgefuͤhrt ist. B, der Stuhl, C, die Buͤhne, D, der

senkrechte Baum. E, offene Zimmerung, F, Fluͤgel der Muͤhle. G, eiserne, vierekige horizontale Achse der

Fluͤgel. II, senkrechtes, auf diese Achse aufgezogenes, Rad. I, horizontales Rad, in welches das vorige eingreift.

L, Krone des senkrechten Baumes D. M, Kammrad. N, Laterne. O,

Muͤhlsteine. P, Muͤhlrumpf. Q, Beutel. R,

Centrifugal-Moderator. S, Presse. T, Rolle mit mehreren Laͤufen auf dem Baume D. U, Baum auf der Bahn. V, Arme des Hebels der Bahn. X, Steinlager, welches die Spindel des Baumes, U, aufnimmt. Y, Gabel, in welcher das Pferd

zieht. Z, Laͤden in den Fluͤgeln.

a, eiserner Rahmen, der sich uͤber die Krone, b, schiebt, mittelst welchen man die Seile spielen

laͤßt, die die Laͤden Z, in den

Fluͤgeln oͤffnen und schließen, c, Hebel

mit einem gezaͤhnten Kreisausschnitte, der in den Zahnstok, e, eingreift, wodurch der Rahmen a, gehoben oder gesenkt

wird, f, ein an dem Ende des Hebels c,

aufgehaͤngtes Gewicht, welches, indem es den Hebel herabsinken macht, den

Rahmen a, herbei fuͤhrt, und die Laͤden

schließt. g, Seil, das uͤber die Rolle, h, laͤuft, und das man innenwendig in der

Muͤhle zieht, um den Hebel c, zu heben, wodurch

der Rahmen a, vorwaͤrts geht, und die Laͤden geoͤffnet werden.

i, senkrechter Wirbel der Krone b, welcher, indem er gegen eine Eisen-Schiene unter dem

oberen Kreise der offenen Zimmerung laͤuft, die Umdrehung der Kappe

erleichtert. kkk, horizontale Wirbel, welchen zu

eben diesem Zweke dienen I, kleine Rollen, uͤber

welche die Seile laufen, die die Laͤden Z,

oͤffnen und schließen, m, Nuß der Fluͤgel,

n, Mittelpunkt der Bewegung des Hebels c. o, Stange zur Aushebung

der Triebkraft des senkrechten Baumes D. p, Einschnitt in dem Rade, I, in welchen das Ende des Stiftes an der Spize der Stange o, sich einsenkt, wenn man eine Verbindung zwischen den

Fluͤgeln und dem Baume, D, herstellen will: im

entgegengesezten Falle zieht man die Stange, o, wo dann

das Rad, I, welches nun frei wird, und

unabhaͤngig von dem Baume D, sich dreht, r, Blechband, welches die Presse 8, umgibt, und

angezogen, die Bewegung langsamer macht. 3, Seil an diesem Bande, welches

uͤber die Rolle t, laͤuft, uu,

Centrifugal-Kugeln des Moderators. y, Hebel, an welchem

das Seil, t, befestigt ist. Da das Hintere Ende

desselben durch die Centrifugal-Bewegung des Moderators gehoben wird, senkt er sich

vorne, und zieht das Seil s, welches die Presse schnuͤrt. z, Rolle, uͤber welche ein Seil laͤuft,

welches der Rolle T, des Moderators Bewegung mittheilt.

b', bewegliches Halsband, welches laͤngs der

Stange x, des Moderators auf- und niedersteigt, und das Ende des Hebels, y, aufnimmt.

Tafeln