| Titel: | Beschreibung der neuen Patent-Dampfkutsche, von den Erfindern, HHrn. Timoth. Burstall, und Joh. Hill, Mechanikern, mitgetheilt im Edinburgh Philosophical Journal. October 1825. S. 349. |

| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Beschreibung der neuen Patent-Dampfkutsche, von

den Erfindern, HHrn. Timoth.

Burstall, und Joh.

Hill, Mechanikern,Diese Dampfdiligence ist nach dem Berichte eines Augenzeugen, des k. bayerschen

Akademikers v. Yelin bereits ausgefuͤhrt und

fuͤr die gemeinen Heerstraßen bestimmt. Nach demselben Berichterstatter

wurde den 27. September die Fahrt auf der neu angelegten Eisenbahn zwischen Darlington und Stokton

mittelst durch Dampfmaschinen bewegter Fuhrwerke eroͤffnet. Der

ausfuͤhrliche Bericht uͤber den uͤberaus gluͤklichen

Erfolg der Dampffuhrwerke auf jener Eisenbahn ist in den Nr. 188 und 190 der in

Muͤnchen erscheinenden Zeitschrift Flora

nachzulesen. D. mitgetheilt im Edinburgh Philosophical Journal. October 1825. S.

349.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Burstall's, Beschreibung der neuen Patent-Dampfkutsche.

Die Erfindung dieser Dampfkutsche besteht in Verbindung und

Anwendung von Grundsaͤzen, deren einige neu, andere allgemein bekannt und

gebraͤuchlich sind. Die Hauptzuͤge derselben sind: 1) die Einrichtung

der Maschine und gewisser Theile derselben zur Erzeugung der an einem solchen Wagen

nothwendigen Evolutionen. 2) Der neue Bau des Kessels oder Dampf-Erzeugers, und die

besondere Art von Roͤhre, durch welche der Dampf zu der Maschine geleitet

wird; 3) die Art, den Kessel mit Wasser zu fuͤllen mittelst, einer

pneumatischen Presse.

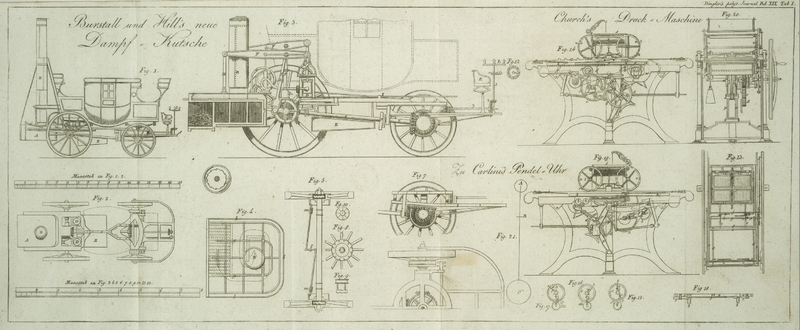

Tab. I. Fig. 1.

zeigt den Seiten-Aufriß des Wagens mit dem Kasten. Fig. 2. zeigt denselben im

Grundrisse. Fig.

3. ist ein Durchschnitt des Kessels und der Maschinerie im

vergroͤßerten Maßstabe. Fig. 4. stellt den oberen

Theil des Kessels mit der Speisungs-Roͤhre und den Wasserbehaͤltern

dar: die punctirten Linien in dieser Figur zeigen den Feuerherd und die

Zuͤge, der Pfeil deutet die Richtung der Flamme nach dem Schornsteine an.

Fig. 5,

6, 7, 8, 9, 10. sind

Grundrisse und Durchschnitte verschiedener Theile der Maschine mit verschiedenen Modificationen. Fig. 11. ein

Grundriß der Buͤchse des Schiebrades mit einem Theile der Nabe. Fig. 12. eine

an der Spindel des Steuerrades befestigte Platte von oben gesehen, um dem

Fuͤhrer die Schiefheit der beiden Achsen zu zeigen. Dieselben Buchstaben

bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde.

A, ist der Kessel aus starkem Gußeisen oder aus irgend

einem anderen tauglichen Metalle. Er ist in einem starken Gehaͤuse aus

geschlagenem Eisen oder Kupfer eingeschlossen, wie Fig. 3. im Durchschnitte

zeigt, A, der Plaz fuͤr das Brenn-Material ist.

aaa, sind Theile des Zuges. Der obere Theil

ist, wie Fig.

4. zeigt, aus einer Menge seichter Troͤge zusammengesezt zur

Aufnahme einer geringen Menge Wassers in einem Zustande, in welchem es bereit ist in

Dampf uͤberzugehen, der aus dem Behaͤlter durch die kleine

Roͤhre, ggg, zugelassen wird. bbb, ist das aͤußere Gehaͤuse aus

geschlagenem Metalle zur Aufnahme des Dampfes, der bei der Maschine verbraucht

werden soll. B, ist der Schornstein, der aus der Witte

der Zuͤge aufsteigt. DD, sind die beiden

Cylinder, mit ihren Staͤmpeln und Klappen zur abwechselnden Wirkung des

Dampfes uͤber und unter dem Staͤmpel auf die gewoͤhnliche Weise

versehen. Der Kessel haͤngt in den Federn d, und

der Dampf wird zu der Maschine durch die schnekenfoͤrmige Roͤhre, c, geleitet, der man deßwegen diese Form gab, damit der

Kessel sich schwingen kann, ohne daß die Verbindungen der Roͤhren dabei

leiden. E, ist die Cisterne, die Wasser fuͤr eine

Station enthaͤlt, naͤmlich 50 bis 80 Gallons; sie ist aus starkem

Kupfer und luftdicht, so daß sie einen Druk von ungefaͤhr 60 Pfund auf den

Quadrat-Zoll ertragen kann. Bei e, ist eine Luft-Pumpe

angedeutet (es koͤnnen deren auch mehrere seyn), die von den Balken der

Maschine getrieben wird, und Luft in das Wassergefaͤß preßt, damit durch den

Druk derselben durch eine schikliche Roͤhre das Wasser in den Kessel

getrieben wird, so oft es in demselben fehlt, und in der Menge, in der es fehlt. FF, sind die beiden Balken, die an einem Ende mit

den Staͤmpelstangen, und an dem anderen mit den Schaukelpfosten HH, versehen sind. In ungefaͤhr einem

Viertel der Laͤnge der Stangen von den Staͤmpelstangen aus sind die

zwei Verbindungs-Stangen, gg, deren untere Enden

an den beiden Kurbeln befestigt sind, die unter Winkeln von 90° von einander

angebracht sind, und durch die Kraft des Dampfes dem Rade eine anhaltende umdrehende Bewegung

ertheilen, ohne daß ein Flugrad noͤthig waͤre. Die vier Raͤder

sind an dem Wagen, wie gewoͤhnlich, angebracht; nur daß ein Schiebrad auf dem

hinteren Theile der Nabe angebracht ist mit einer Buͤchse, die in die Achse

eingekeilt, und mit einem am Ruͤken mit einer Feder versehenen Sperrkegel

ausgestattet ist; dadurch werden die Raͤder getrieben, wenn die Achse sich

dreht, und zugleich, wenn der Wagen eine krumme Linie beschreiben soll, das

aͤussere Rad schneller getrieben, als das innere, jedoch so, daß es immer dem

Impulse der Maschine folgt, so bald der Wagen gerade laͤuft. Diese

Buͤchse und der Sperrkegel sind in Fig. 11. besonders

bezeichnet.

Fig. 5, 8, 9, 10. zeigt eine

verschiedene Methode, dasselbe zu leisten, wobei noch der Vortheil ist, daß der

Wagen zu gleich durch die Maschine verstaͤrkt, und mit dieser aufgesezt wird.

Die Naben sind hier mit einer Vertiefung in der Mitte gegossen, in welcher sich ein

doppeltes Getriebe befindet, womit die innere Seite der Nabe correspondirt. Auf

diese Getriebe wirken gleichzeitig die Stangen, und der kleine Hebel, b, mit den Spiralfedern, mm, die, je nachdem sie rechts oder links getrieben werden, den Wagen

ruͤkwaͤrts oder vorwaͤrts treiben. An den vorderen Naben sind

zwei walzenfoͤrmige Metallringe befestigt, um welche zwei

Reibungs-Laufbaͤnder laufen, die mittelst eines durch den Fuß des

Fuͤhrers zu leitenden Hebels gespannt werden koͤnnen, so daß der Wagen

dadurch aufgehalten und selbst leicht still stehen gemacht werden kann, wenn es

bergunter geht. K, ist der Siz des Fuͤhrers mit

dem vorne angebrachten Steuerrade, L, welches an der

kleinen aufrechten Spindel, 1, befestigt ist, und die zwei kegelfoͤrmigen

Triebstoͤke, 2, dreht, und die Spindel 3, mit ihrem kleinen Triebstoke 4,

welcher, in einen Zahnstok an dem Ausschnitte eines Kreises an dem Vorderwagen

eingreifend, die beiden Achsen unter jeden Winkel bringen laͤßt, der da

noͤthig ist, um die Kutsche auf der Straße umkehren zu machen: der

Mittelpunct der Bewegung ist der Reißnagel.

Das Vorder- und Hinter-Gestell des Wagens ist durch die Langwied 5, verbunden, die an

einem Ende bei der Gabel fest gebolzt ist, wie Fig. 2. zeigt, an dem

anderen Ende durch zwei Halsbaͤnder befestigt wird, welche die Vorder- und

Hinter-Raͤder

den Ungleichheiten des Weges sich anschmiegen lassen.

Wenn man steile Streken auf der Straße hinauffahren, oder auf Eisenbahnen fahren,

oder einen anderen Wagen hinten nachziehen soll, ist mehr Reibung auf der Straße

noͤthig, als die beiden Hinteren Raͤder nicht gewaͤhren

koͤnnen: daher hat man eine Vorrichtung angebracht, um alle vier

Raͤder zu treiben. Diese besteht in einem Paare kegelfoͤrmiger

Raͤder, 4, deren eines an der Hinteren Achse, das andere an der der

Laͤnge nach hinlaufenden Spindel, 6, sich befindet, auf welcher sich

unmittelbar unter dem Reibnagel 1 bei 7 eine sogenannte allgemeine Einfuͤgung

befindet. Dadurch wird die Spindel, 7, in den Stand gesezt sich zu drehen, wenn auch

der Wagen gesperrt ist. An einem Ende der Spindel 7, ist eines der 2

kegelfoͤrmigen Raͤder, wovon das andere sich an der vorderen Achse

befindet. Diese Raͤder stehen in demselben Verhaͤltnisse gegen

einander, in welchem sich die hinteren Raͤder zu den vorderen befinden, und

dadurch werden ihre Umfaͤnge mit gleicher Geschwindigkeit umgetrieben.

Fig. 6. ist

ein anderer Grundriß, und Fig. 7. ein anderer

Durchschnitt alle Raͤder zugleich zu bewegen, wo der Neidnagel uͤber

dem Mittelpuncte der Achse ist. 8, ist ein Rad, das sich darauf dreht, und das, wenn

es durch das Rad 9, in Bewegung gesezt wird, mittelst des Rades 10, die Vorderachse,

und dadurch die Raͤder in Umtrieb sezen wird.

Sicherheitsklappen, Sperrhaͤhne zum Zulassen, Absperren und Reguliren des

Dampfes etc. sind hier angebracht, koͤnnen aber hier, wegen des kleinen

Maßstabes, nicht in der Zeichnung dargestellt werden: jeder Mechaniker kennt sie

ohnedieß.

Der Kessel, der von 250 bis auf 600 und 800° Fahrenh. geheizt wird, wird hier

ein Magazin von Waͤrmestoff. Da die Patent-Traͤger das Wasser in einem

besonderen Gefaͤße halten, und es nur dann in den Kessel bringen, wann Dampf

noͤthig ist, so erfuͤllen sie den großen Wunsch bei Anwendung des

Dampfes auf gewoͤhnlichen Wegen jedes Mahl nur soviel Dampf zu erzeugen, als

noͤthig ist; so daß, wo es bergab geht, aller Dampf und alle Hize erspart,

und fuͤr die naͤchste Streke, die bergan geht, oder wo der Weg

schlecht ist, aufbewahrt werden kann.

Die Maschine ist eine Maschine mit hohem Druke, und von der Kraft von 10 Pferden.

Der Dampf wird in ein Zwischen-Gefaͤß abgelassen, und durch einen Hahn oder

durch mehrere Haͤhne regulirt.

Tafeln