| Titel: | Beschreibung eines neu erfundenen Messing-Gießers, Schmiedherdes und Dampfkessels. Von Hrn. J. J. Callahan, Lampen-Fabrikanten und Gasleiter etc. Exeter-Street, Strand. |

| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. III., S. 11 |

| Download: | XML |

III.

Beschreibung eines neu erfundenen

Messing-Gießers, Schmiedherdes und Dampfkessels. Von Hrn. J. J. Callahan, Lampen-Fabrikanten und

Gasleiter etc. Exeter-Street, Strand.

Aus Hrn. Gill's technical Repository. September 1825.

S. 149. (Im Auszuge.)

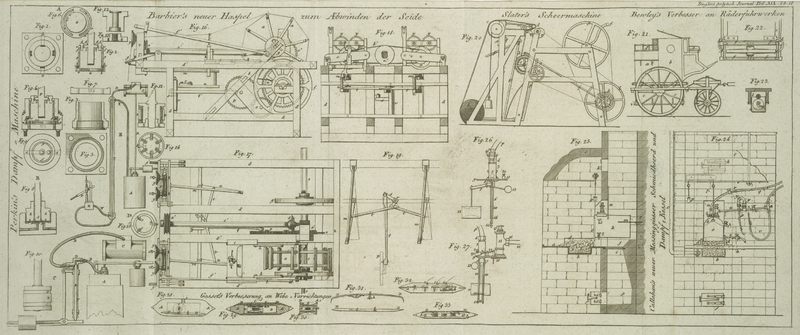

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Callahan's, Beschreibung eines neu erfundenen Messing-Gießers,

Schmiedherdes und Dampfkessels.

Herr Gill lobt im Eingange Hrn. Callahan's, in England allerdings seltenen Gemeingeist,

eine nuͤzliche Erfindung ohne Patent bekannt zu machen. Hr. Callahan, der bei dem sel. Hrn. Penton, einem der ersten Argand'schen Lampen-Fabrikanten, arbeitete, ist

Mitglied der Society of Encouragement, und wandte Franklin's selbstthaͤtigen Speiser zum

Nachfuͤllen des Wassers, den er zugleich sehr vereinfachte, und auf vier Zoll

reducirte, wofuͤr er auch von der Gesellschaft belohnt wurde, bei

Dampfkesseln an.

Hrn. Callahan's Dampfkessel ist nur 14 Zoll lang, und 8

Zoll breit und tief. Er ist aus stark vernietetem Kupfer, und wird aus einer

Roͤhre mit Wasser gespeiset, die aus einem Gefaͤße herabsteigt,

welches ungefaͤhr 9 Fuß uͤber demselben angebracht ist. Außer Franklin's Speiser sind auch hier die

gewoͤhnlichen Druk- und Leere-Klappen, der Aichhahn etc. vorgerichtet, nebst

den Roͤhren, um den Dampf in die Arbeitszimmer hinauf zu leiten, wo er

Wasser, die Bronzir-Fluͤßigkeiten u. d. gl. hizt. Der Dampf wird auch unten

benuͤzt, indem man ihn durch bohle Koͤrper, wie Argand'sche Lampen,

Saͤulen fuͤr Gas-Lampen-Roͤhren etc. laufen laͤßt, um

sie gleichfoͤrmig in Zeit von einer Minute zu erhizen, damit man sie lakiren

kann, was auch der Hauptzwek des Hrn. Callahan bei dieser

Vorrichtung gewesen ist, obschon er nebenher dabei auch den Vortheil hat, immer eine

hinlaͤngliche Menge heißen und siedenden Wassers bei der Hand zu haben, z.B.

bei dem Beizen seiner Messing-Arbeiten in Scheidewasser, wobei die Arbeit

abwechselnd zuerst in Saͤure, dann in kaltes Wasser so lang getaucht wird,

bis die gehoͤrige Wirkung dadurch hervorgebracht wird. Er findet es jedoch

gut, die gebeizten Stuͤke am Ende der Arbeit in heißes Wasser zu tauchen,

damit sie bei dem Abtroknen in den Saͤgespaͤnen schnell troken werden, und

bei dem Lakiren keine Fleken bekommen, oder matt werden, was bei den

gegenwaͤrtigen Messing-Arbeiten, in welchen England mit den Arbeiten der

Franzosen in sogenanntem Mahlergolde (or moulu)

wetteifert, jezt nothwendig geworden ist.

Hrn. Callahan's Schmiedeherd weicht nicht sehr von den

gewoͤhnlichen Herden dieser Art ab: sein Verdienst besteht vorzuͤglich

in seiner Verbindung mit einem Dampfkessel. Man wird in den Figuren bemerken, daß

die Gußeisenplatte des Herdes gleich hoch mit den Roststangen unter dem Kessel

liegt; daß die Kohlen zum Theile in der Pfanne aus geschlagenem Eisen, zum Theile

auf der Gußeisenplatte des Schmiedeherdesliegen, und seitwaͤrts durch zwei

bewegliche Baken aus geschlagenem Eisen zusammengehalten werden. Man wird sehen, daß

eine eiserne Register-Platte vorne an dem Ende des Dampfkessels an einem

Gegengewichte haͤngt, und mehr oder minder den unter dem Kessel zum Ofen

leitenden Zug oͤffnen oder schließen kann. Ein Thuͤrchen fuͤhrt

zur Aschengrube unten, und ein anderes ist oben im Zuge des Schornsteines unter dem

Hute der Schmiede angebracht. Die Roͤhre, die von dem Blasebalge herabsteigt

(der uͤber dem Hute angebracht ist, so daß er in der Schmiede nicht im Wege

steht), laͤuft nicht in die Pfanne des Schmiede-Herdes, oder der Esse,

sondern ist dem Loche der Pfanne, durch welches der Wind in das Feuer eintritt,

gegenuͤber angebracht, und laͤßt einen Raum von einem halben Zoll

zwischen dem Ende der Roͤhre des Blasebalges und der Pfanne oder Esse, so

daß, wenn die leztere sehr geheizt wird, wie z.B. wenn man Messing in einem Tiegel

in derselben schmelzen soll, um kleinere Artikel aus Sandmodeln auszugießen,

Schlagloch zu bereiten etc. die Roͤhre des Blasebalges nicht im Mindesten

leidet. Hr. Callahan fand, daß auf diese Weise Gas-Coke,

ein Feuer-Material, das schwer zu unterhalten ist, wenn es Morgens

angezuͤndet wird, haͤufig noch den ganzen Tag fortbrennt, und

lediglich von der Luft, die horizontal durch dasselbe in den Schornstein streicht,

unterhalten wird. Wenn die Thuͤre des Aschenloches dann geschlossen gehalten,

und die Register-Platte auf die Flaͤche der Cokes herabgelassen wird, so

bleibt das Wasser in dem Kessel bestaͤndig gehizt, da die heiße Luft frei

unter und ringsum denselben herumzieht. Wenn man den Dampf in dem Kessel zu irgend einer Zeit auf den

gehoͤrigen Grad von Hize bringen will, so darf man das Feuer bloß dadurch

anregen, daß man die obere Thuͤre schließt, oder, wenn eine groͤßere

Kraft des Dampfes noͤthig ist, darf man nur etwas brennende Cokes unter den

Kessel schieben, und die Aschenthuͤre oͤffen, so wird der Dampf bald

einen außerordentlichen Grad von Staͤrke erhalten. Sobald er seinen Dienst

verrichtet hat, wird das Feuer wieder unter dem Kessel hervorgezogen, die

Aschenthuͤre geschlossen, die Thuͤre unter dem Hute geoͤffnet,

und die Register-Platte, wie vorher, gestellt; wo dann das Feuer

fortwaͤhrend, wie gewoͤhnlich, sanft fortbrennt, jeden Augenblik zum

Dienste bereit ist, und nur eine sehr geringe Ausgabe veranlaͤßt, wenn man

sie mit jener fuͤr anderes Feuermaterial, z.B. fuͤr Holzkohlen,

vergleicht. Dieses Feuer, wenn es mit Blasebaͤlgen angefacht wird, wirkt

außerordentlich stark, und zeichnet sich durch die Dichtheit und Reinlichkeit des

Brenn-Materiales aus, da dieses keine Flamme gibt, und frei von allem Schwefel ist:

es dient vorzuͤglich gut zum Loͤthen, besonders da es unter dem

daraufgelegten Artikel nicht nachgibt, wie dieß bei den Holzkohlen der Fall ist.

Bei dem Lakiren dichter Koͤrper bediente Hr. Callahan sich ehevor des gewoͤhnlichen Lakir-Ofens, der aus einer

auf dem Feuerherde aufgelegten Gußeisenplatte, und aus Baksteinen gemauerten

Zuͤgen besteht. Außer dem, daß dieser Ofen, wenn er geheizt werden soll,

große Auslagen fuͤr Brenn-Material fordert, muß man auch noch lang warten,

bis das Feuer gehoͤrig brennt, da es oͤfters ausgeht, und nicht so

frei vor Augen liegt, wie das Feuer auf dem Schmiedeherde. Er legt

gegenwaͤrtig nur eine Platte aus Gußeisen uͤber das Feuer in der Esse,

die er auf zwei eisernen Baken ruhen laͤßt, und erhaͤlt dadurch

mittelst der Blasebaͤlge in kurzer Zeit die gehoͤrige Hize. Das Feuer

ist immer zum Loͤthen seiner Waaren bei der Hand, die

Loͤthloͤffel sind im Feuer etc. Mit einem Worte, er dankt alle

Bequemlichkeit bei seinen Arbeiten diesem Ofen.

Das Thuͤrchen, welches oben unter dem Hute in den Zug des Schornsteines

fuͤhrt, dient zur Ableitung aller schaͤdlichen Daͤmpfe von der

Esse in den Schornstein, und reinigt die Luft in der Werkstaͤtte. Wir haben

bemerkt, daß Hr. Callahan seine Arbeiten aus gutem Grunde

in einem oberen Zimmer beizt und bronzirt, welches gleichfalls gehoͤrig geluͤftet ist, um

alles salpetrige Gas und alle sauren Daͤmpfe frei in die Luft entweichen zu

lassen; waͤhrend dort, wo, wie gewoͤhnlich, in dem untersten Stokwerke

gebeizt wird, zum Verderben der Arbeit und mit Belaͤstigung der Arbeiter,

diese Daͤmpfe aufsteigen, und sich in der Werkstaͤtte verbreiten.

Durch Leitung des Dampfes in die oberen Stokwerke kann er sich daselbst leicht

warmes Wasser verschaffen, und auch seine Bronzir-Fluͤßigkeiten hizen. Das

Gefaͤß mit kaltem Wasser, aus welchem der Dampfkessel gefuͤllt wird,

befindet sich gleichfalls in dem oberen Gemache.

Erklaͤrung der Zeichnung.

Tab. II. Fig.

24. zeigt den Schmiedeherd oder die Esse und den Kessel von vorne, und

Fig. 25.

im Durchschnitte oder von der Seite. a, ist die Platte

aus Gußeisen vorne mit einem aufsteigenden Rande. b, ist

die Pfanne oder Esse aus geschlagenem Eisen, c, die

Roͤhre, welche die Luft aus den Blasebaͤlgen herbeifuͤhrt. d, die Oeffnung an der Seite der Esse, durch welche der

Wind eingelassen wird, e, der Hut der Schmiede, wie

gewoͤhnlich auf einer flachen gekruͤmmten Eisenstange gebaut, deren

Ende in die Mauern eingelassen sind; sie wird uͤberdieß noch von einer

eisernen Stange gestuͤzt, welche oben an einem Balken aufgehaͤngt oder

befestigt ist, durch die flache Eisenstange durchlaͤuft, und mittelst einer

Schraube und eines Nietes an derselben befestigt wird. f, ist die untere Thuͤre, die zu dem Aschenloche des Ofens g, fuͤhrt, h, ist die

obere Thuͤre unter dem Hute, hier durch punctirte Linien angedeutet. i, in Fig. 25. sind die

Roststangen des Ofens, gleich hoch gestellt mit der Platte des Schmiede-Ofens a. j, ist der Ofen; k, der

Kessel, der auf den beiden Seitenmauern des Ofens ruht: sein hinteres Ende

naͤhert sich bis auf zwei und einen halben Zoll dem Hinteren Theile des Zuges

in dem Schornsteine, l. m, ist eine eiserne Platte mit

einem Ausschnitte, in welchen das Ende und ein Theil der Seiten des Kessels genau

paßt. Sie noͤthigt die erhizte Luft, da sie in die Endwand und in die

Seitenwaͤnde des Ofens eingelassen ist, nachdem diese unter dem Kessel

durchgegangen und bis an das Ende desselben hinaufgestiegen ist, wieder auf jeder

Seite zuruͤkzukehren, und oben uͤber dem Kessel in den Schornstein zu

entweichen: es ist hier naͤmlich eine Oeffnung zwischen der Platte, m, und der eisernen Platte, n, gelassen, die die Vorderseite des Zuges genau schließt, und zugleich genau auf den oberen

Theil des Kessels paßt. Der Zug haͤlt neun Zoll in der Tiefe, und ist

vierzehn Zoll weit, und da der Kessel vierzehn Zoll lang, und 8 Zoll breit und tief

ist, so steht er nach vorne um zwei und einen halben Zoll vor, um eben so viel, als

er von der Hinterwand des Zuges absteht: die Zuͤge zu jeder Seite desselben

sind drei Zoll weit.

Die Mauer steht vorne zu jeder Seite so weit hervor, daß sie dem Ende des Kessels

gleich kommt, jedoch eine Hoͤhlung uͤber dem Hauptloche laͤßt,

um die Dampf- und Wasserroͤhren zuzulassen. Eine flache eiserne

Register-Platte, o, ist an einer Kette

aufgehaͤngt, die uͤber zwei Rollen laͤuft, und mit einem

Gegengewichte versehen ist, p, welches an dem anderen

Ende der Kette haͤngt, und so schiebt sich die Platte in Beruͤhrung

mit dem Vordertheile des Kessels und den Endmauern auf und nieder, und reguliert den

Durchgang der erhizten Luft unter demselben, und zum Theile um und uͤber den

Kessel. q, ist die Roͤhre, welche das Wasser oben

von dem Behaͤlter herableitet zu dem Speiser des Kessels: sie ist mit einem

Sperrhahne, r, versehen. s,

ist die Roͤhre, welche den Dampf nach aufwaͤrts leitet. Sie ist bei

t, mit der Haupt-Dampfroͤhre, u, verbunden, und hat eine gekruͤmmte

Roͤhre v. unter ihr, um alles Wasser und

Fluͤßige, und alle Saͤure aufzunehmen, die allenfalls von oben

Herabkommen koͤnnte, wenn sich zufaͤllig theilweise ein leerer Raum in

dem Kessel bildet; sie laͤßt dieselbe bei ihrem Ende ausstießen. W, ist ein Sperrhahn in der Hauptdampfroͤhre, und

x, eine daran eingefuͤgte gekruͤmmte

Roͤhre, die jede erforderliche Lage annimmt, wie die Sprizroͤhre an

einer Feuermaschine: diese Beweglichkeit erhaͤlt sie durch Drehung der

dampfdichten Gefuͤge, yy. Diese

Roͤhre ist es, welche, wenn der Sperrhahn z,

geoͤffnet wird, den Dampf durch irgend einen der hohlen Koͤrper durch

fahren laͤßt, welche vor dem Lakiren erhizt werden muͤssen. 1, ist die

Aichroͤhre zur Bestimmung, ob die gehoͤrige Menge Wassers in dem

Dampfkessel enthalten ist. 2, ist eine Roͤhre, um noͤthigen Falles,

heißes Wasser aus dem Kessel abfließen zu lassen. 3, ist der Theil, welcher die

Roͤhre, die das Wasser zufuͤhrt, mit dem Kessel verbindet. Dieser

Theil ist mit dem abgeaͤnderten Franklin'schen

Speiser, und mit anderen Theilen, in Fig. 26 und 27. in

vergroͤßertem Maßstabe besonders dargestellt. q, ist die

Wasserroͤhre, verbunden durch das Verbindungs-Gelenk, 4, mit dem Theile, 3.

5. in Figur

26. ist eine beladene kegelfoͤrmige Klappe (hier durch punctirte

Linien angedeutet), so daß der breitere Theil des Kegels oben steht. An dieser

Klappe befindet sich ein Draht-Staͤngelchen, das durch die Roͤhre, 6,

niedersteigt, und dessen Ende unten uͤber dem Boden dieser Roͤhre

etwas hervorsteht. 7, ist ein gabelfoͤrmiger Hebel, welcher an dem Arme, 8,

haͤngt, der an der unteren Seite der Platte oder des Dekels des Hauptloches,

9, befestigt ist. Von den beiden Seiten der Gabel steigen die Stangen, 10, 10, unter

den Boden der Roͤhre, 6, hinab, und fuͤhren eine flache Platte, 11,

die zwischen denselben aufgehaͤngt ist, und mit dem Klappendrahte

zusammentrifft. Dadurch wird die Klappe gehoben, sobald es nothwendig wird neues

Wasser in den Kessel nachzuschuͤtten, was man daran erkennt, daß der hohle

kupferne Schwimmer, 12, der an dem Ende des gabelfoͤrmigen Hebels, 7,

haͤngt, durch das Sinken des Wassers in dem Kessel niedergedruͤkt

wird; wo dann unmittelbar das kuͤrzere Ende, sammt den daran befestigten

Stangen und der Platte, in die Hoͤhe steigt, und die Klappe, 5, aus ihrer

Lage hebt, wodurch dann das Wasser solang in den Kessel zustießen kann, bis es die

gehoͤrige Hoͤhe erreicht hat, und dann die Klappe wieder schließt. 13,

ist ein Gegengewicht an einem Arme, der von einer der Gabeln des Hebels, 7,

auslaͤuft, und zwar an dem entgegengesezten Ende des Hebels: dadurch wird der

Schwimmer auf der Oberflaͤche des Wassers schwebend erhalten. Alle diese

Theile gehen leicht durch das Hauptloch des Kessels. Außer der Platte, 11,

fuͤhren die Stangen, 10, 10, gleichfalls noch einen Ring, 14, der die

Roͤhre, 6, umfaßt, und zur Leitung der Bewegungen derselben auf- und

abwaͤrts fuͤhrt. 15, ist das Verbindungs-Stuͤk fuͤr die

Haupt-Dampfroͤhre, u, welche mittelst des

Vereinigungsstuͤkes, 16, damit verbunden wird. Oben ist die beladene Druk-

oder Sicherheitsklappe, 17; die Stange der kegelfoͤrmigen Klappe wird durch

ein Loch in dem Mittelpuncte der Kreuzstange, unter dem Size der Klappe, wie

gewoͤhnlich, durchgefuͤhrt. 18, ist die Klappe fuͤr das Vacuum:

der Kegel derselben wird nach unten weiter; sie wird durch ein Gegengewicht, 19, in

ihrer Lage erhalten, das durch eine Stellschraube, 20, auf einem Ende des Hebels,

21, befestigt ist, der

sich um einen kleinen Pfeiler, 22, als um seine Unterlage dreht: dieser Pfeiler

steht oben auf dem Dekel des Kessels, 9. Der kupferne Schwimmer, 12, besteht aus

einem kurzen Cylinder, mit zwei verkehrt sphaͤrischen Enden, welchen Hr. Callahan dem gewoͤhnlichen Marmorbloke in den

Kesseln der Dampfmaschinen vorzieht.

Nach dieser Figur und Beschreibung wird sich wahrscheinlich eine aͤhnliche

Vorrichtung leicht nachmachen lassen. Es ist wirklich merkwuͤrdig zu sehen,

wie schnell, wenn die Kohlen unter den Kessel gebracht werden, und die Luft durch

das Feuer von unten durchgelassen wird, bloß durch diesen Zug, wenn man die beiden

Thuͤren schließt (da der senkrechte Zug an 10 Fuß hoch ist), das immer heiß

gehaltene Wasser zu kochen anfaͤngt, und Dampf entwikelt. Wenn man die Arbeit

unterbrechen will, oͤffnet man bloß die obere Thuͤre, und das Feuer

verliert auf der Stelle seine Kraft, bis man es neuerdings wekt.

Tafeln