| Titel: | Maschine um Stoffe aus Seide, Baumwolle oder irgend einem Garne zu flechten, worauf J. Heathcoat, Spizen-Fabricant zu Tiverton, Devonshire, am 20. Nov. 1823 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. XXXI., S. 146 |

| Download: | XML |

XXXI.

Maschine um Stoffe aus Seide, Baumwolle oder

irgend einem Garne zu flechten, worauf J. Heathcoat, Spizen-Fabricant zu

Tiverton, Devonshire, am 20. Nov. 1823 sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts, N. 55. S.

395.

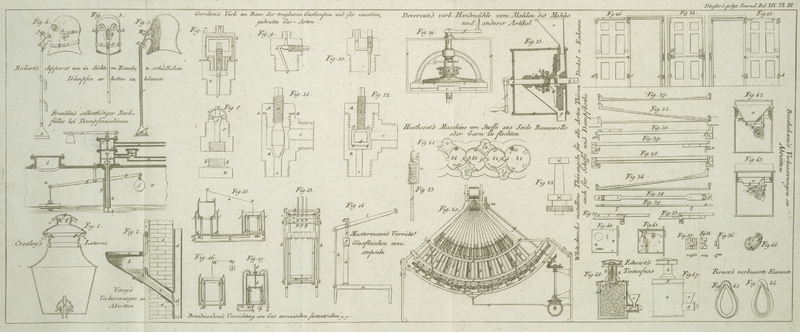

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Heathcoat's Maschine um Stoffe aus Seide, Baumwolle oder irgend

einem Garne zu flechten.

Diese Erfindung besteht in einer neuen Art, die Spulen so zu

stellen und spielen zu lassen, daß die Faden sich flechten, wie die Halme an

Florentiner Huͤten. Dieß wurde ehevor dadurch bewirkt, daß man die Spulen

sich quer im Kreise bewegen ließ; der Patent-Traͤger stellt aber mehrere

Reihen von Spulen kreuzweise in einer Maschine auf, und laͤßt die Spulen

einer jeden Reihe in ihrem Gestelle zig-zag hin und her laufen.

Fig. 20.

zeigt diese Flecht-Maschine von dem Ende her, wo sie eine Reihe von Spulen

darstellt, mit ihren Spindeln und Faͤßchen, die gleichsam in einer Pfanne

stehen. aa, ist eine Eisenplatte, in Form eines

Viertel-Kreises. Auf dieser Platte sind die Stifte befestigt, an welchen die

Faͤßchen, bb, sich drehen. cc, ist eine zweite, und, dd, eine dritte gekruͤmmte Platte, beide

parallel mit, aa, und beide mit

kreisfoͤrmigen Loͤchern versehen, in welchen die Faͤßchen, bb, sich drehen. ee, sind gezaͤhnte Reifen an dem unteren Theile der

Faͤßchen, die wechselseitig in einander eingreifen. f, ist ein gezaͤhntes Rad auf der schiefen Achse, g, durch welches alle Reifen in Umtrieb gesezt werden.

Dieses Rad und seine Achse werden durch ein Triebwerk getrieben, welches mit der

Hauptachse, h, in Verbindung steht. iii, sind die Spulen, jede auf einer hohlen

Spindel, jjj. Von diesen Spulen aus laufen die

Faden, welche geflochten werden sollen, und kommen oben zwischen den Walzen, k, zusammen.

Fig. 21. ist

ein Theil einer der Platten, c oder d, in vergroͤßertem Maßstabe von oben, aus

welchem man die Art, wie die Spulen hin und her getrieben werden, einsehen wird. bbb, sind die Koͤpfe der Faͤßchen,

(wovon eines in Fig. 22. einzeln dargestellt ist.) Die Koͤpfe der Faͤßchen

sind so vorgerichtet, daß sie abwechselnd einer uͤber, der andere unter

seinem naͤchsten Nachbarn stehen, was deßwegen noͤthig ist, damit die

Einschnitte in denselben die Spindeln aufnehmen und schließen. Fig. 23. zeigt eine

Spule, i, auf ihrer Spindel, j, von der Maschine abgenommen. Von dem oberen Theile dieser Spulen laufen

die Faden weg, wie Fig. 20. zeigt, und gelangen zu den Walzen, wo sie geflochten werden. Per

Patent-Traͤger schlaͤgt 21 solche Spulen und Spindeln fuͤr jede

Reihe vor, um ein Stuͤk Geflecht hervorzubringen; sie sind alle von einander

unabhaͤngig; ihre Spindeln werden von den Einschnitten, zz, aufgenommen, welche sich an den Koͤpfen

oder an den verdikten Theilen des Faͤßchens befinden, und werden daselbst, so

wie dieses sich dreht, durch die kreisfoͤrmigen Oeffnungen in den Platten,

c und d,

festgehalten.

Um mit diesen Faden ein Geflecht zu bilden, muͤssen die Spulen im Zig-zag quer

hin und her laufen, und einander kreuzen, so daß die Faden nach und nach

uͤber einander zu liegen kommen. Die Spindeln, welche die Spulen

fuͤhren, sind in Fig. 21. im

Querdurchschnitte durch, jjj, dargestellt, wie sie

sich in den Einschnitten der Koͤpfe der Faͤßchen, bbb, befinden. Man seze die Spindel, j1, sey durch Umdrehung des Faͤßchens, b1, in die in der Figur dargestellte Lage gekommen, so

wird die Spize eines Leitungs-Drehers, l1, der sich auf

einem Zapfen dreht, dieselbe hindern mit dem Faͤßchen, b1, weiter fortzulaufen, und sie in den Einschnitt des Faͤßchens,

b2, fuͤhren, mit welchem die Spindel nun

herumlaufen wird, indem sie gegen die Seite des Leitungs-Drehers druͤkt, und

diesen in die durch Punkte angezeigte Lage bringt, bis sie, wie bei j2, gegen die Spize des Leitungs-Dreher, l2, gelangt, wo dann die Spindel aus dem Einschnitte des

Faͤßchens, b2, in den correspondirenden

Einschnitt des Faͤßchens, b3, geraͤth, auf

dieselbe Weise wird sie, nachdem sie in die Lage, j3,

gebracht ist, durch die Spize des Drehers, l3, in den

Einschnitt des Faͤßchens, b4, gelangen, und so

fort.

Eine andere Reihe von Spindeln laͤuft zu gleicher Zeit in entgegengesezter

Richtung hin und her, und wechselt, wie obige, von Seite zu Seite an den

Zwischenpuncten der Umdrehung des Faͤßchens. Man seze die Spindel, j4, sey durch Umdrehung des Faͤßchens, b4, in die Lage, j3,

gebracht, so wird die Spize des Leitungs-Drehers, l3,

wie die punctirten Linien zeigen, die Spindel nun in den Einschnitt des

Faͤßchens, b3, leiten, aus welchem sie durch

Umdrehung des Faͤßchens in die Lage, j2, gelangt,

und hier wird die Spize des Leitungs-Drehers, l2, wie

die punctirten Linien zeigen, die Spindel in den Einschnitt des Faͤßchens,

b2, treiben, wodurch sie in die Lage, j1, gelangen kann, wo dann die Spize des

Leitungs-Drehers, l1, wie die Puncte zeigen, sie in den

Einschnitt des Faͤßchens, b1, treibt, und sie

dann quer herumlaͤuft, und ihre Ruͤkkehr nach dem Puncte beginnt, auf

welchem sich, j1, befindet, von wo aus sie ihren Lauf

wieder, wie oben, fortsezt.

Auf diese Weise werden die Faden von 21 Spulen, welche einen Gang bilden, im Zig-zag

hin und her gefuͤhrt, so daß sie auf dem Puncte, wo die Walzen, k, zusammentreffen, ein Geflecht bilden. Diese Walzen,

k, nehmen, mittelst einer Schraube ohne Ende, m, auf der Achse, g, welche

Schraube in ein schief gezaͤhntes Rad auf der Achse einer dieser Walzen, k, so wie die Achse, g, sich

dreht, und die Spulen treibt, eingreift, in langsamer Bewegung das erzeugte Geflecht

auf.

Wenn das Geflecht mit Genauigkeit gebildet werden soll, muͤssen die Faden

waͤhrend der ganzen Operation immer in gleicher Spannung erhalten werden. Die

Art, wie dieses geschieht, erhellt aus Fig. 6., wo eine der

Spulen, i, einzeln dargestellt ist, sammt ihrer Spindel,

j. Der Faden wird von der Spule, i, abgezogen, und laͤuft durch eine

Roͤhre, n, hinauf, die sich an der Seite

befindet. Von der oberen Oeffnung dieser Roͤhre laͤuft er

abwaͤrts durch das Auge einer Nadel, welche in der Hoͤhlung der

Spindel, j, haͤngt, und von da durch einen Leiter

aufwaͤrts zu den Walzen, k, wie in Fig. 20.

Nachdem der Faden in hinlaͤnglicher Laͤnge von der Spule abgezogen,

und durch das Gewicht der Nadel innerhalb der Spindel gehoͤrig gespannt

erhalten wurde, laͤßt man einen kleinen Riegel, o, in einen der Ausschnitte oben an der Spule fallen, wodurch diese gehindert

wird, sich zu drehen. So wie aber der Faden verflochten wird, steigt die Nadel in

die Hoͤhe, und hebt den Riegel, o, aus dem Zahne,

wodurch die Spule sich wieder drehen, und neuerdings Faden nachlassen kann, so wie

naͤhmlich das Flechten vorangeht.

Sollte ein Faden brechen, so faͤllt die Nadel, die zu der Spule

gehoͤrt, von welcher er riß, augenbliklich aus der Hoͤhlung der

Spindel heraus, und kommt unten gegen die Seite einer Stange, pp, so wie das Faͤßchen, welches die

Spindel fuͤhrt, sich dreht, treibt diese Stange von ihrer Stelle, und macht,

daß die Spizen, an welchen die Drahte, qq,

haͤngen, von den Armen, rr, weggezogen

werden. Auf diese Weise wird der Hebel, s, welcher die

Achse des Triebwerkes stuͤzt, niedergelassen, und die Zaͤhne des

schiefen Rades, t, kommen aus den Zaͤhnen des

Rades, u, und der Schaft, g,

hoͤrt auf, sich zu drehen, wodurch die Maschine augenbliklich still steht,

und so lang ruht, bis der Faden wieder angeknuͤpft, und der Hebel wieder

gehoben wird, wodurch die Maschine neuerdings wieder in Gang kommt.

Die Verbesserungen, welche der Patent-Traͤger hier als sein Recht in Anspruch

nimmt, sind 1) die Vertheilung der Spulen und Leitungs-Faͤßchen in mehrere

besondere Reihen, so daß sie reihenweise in der Maschine sich hin und her bewegen.

2) das Aufziehen der Achse und Spindeln in gekruͤmmten Lagern, so daß sie

alle gegen einen Punct hinsehen, und alle Spulen dieselbe Laͤnge von Faden

besizen. 3) Verminderung der Anzahl der Leitungs-Dreher, die man ehevor bei solchen

Maschinen brauchte, indem man die Koͤpfe der Faͤßchen uͤber

oder unter ihren naͤchsten Nachbarn laͤßt; 4) die Vorrichtung, um die

Maschine still stehen zu lassen, wenn ein Faden bricht.

Tafeln