| Titel: | Verbesserungen und Zusäze an Abtritten, worauf sich Jak. Viney, Oberst der Artillerie auf der Insel Wight, am 6. Mai 1824 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. XLIII., S. 173 |

| Download: | XML |

XLIII.

Verbesserungen und Zusaͤze an Abtritten,

worauf sich Jak. Viney,

Oberst der Artillerie auf der Insel Wight, am 6. Mai 1824 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. N. 58. S.

140.

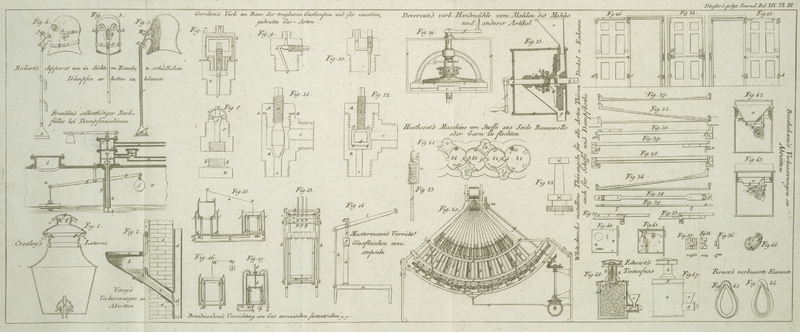

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Viney's, Verbesserungen und Zusaͤtze an

Abtritten.

Der Zweck dieser Verbesserung ist, den Unrath aus den

Abtritten auf eine einfachere und bequemere Weise, als bisher, wegzuschaffen. Der

Hr. Oberst schlaͤgt vor, den Abtritt und seine Roͤhren auf die hier

Tab. III. Fig.

2, dargestellte Weise zu bauen. aa, ist

der Durchschnitt der Mauer des Hauses, an welcher der Abtritt sich befindet. b, ist der Abtritt oder das Becken, in welches der

Unrath entleert wird. c, ist die

Ableitungsroͤhre, die sich mittelst einer Fallthuͤre in eine außen an der

Wand senkrecht hinabsteigende Roͤhre, dd,

oͤffnet. Diese Roͤhre, d, steht oben nach

der Luft zu offen, und fuͤhrt unten in den Canal oder in die Kloake. e, ist eine Roͤhre, die aus einem

Wasserbehaͤlter uͤber, b, Wasser

herabfuͤhrt, und sich unten in zwei Arme theilt, f. In der Roͤhre, d, befindet sich eine

Klappe, um den Zufluß des Wassers zu reguliren. Wenn diese Klappe geoͤffnet

wird, fließt das Wasser durch den Arm der Roͤhre, f, in die Roͤhre, g, die an dem oberen

Rande des Bekens herumlaͤuft. Diese Roͤhre, g, ist entweder unten mit einem Laͤngenspalte oder mit mehreren

Loͤchern versehen, durch welche das Wasser ausfließt, und die Waͤnde

des Bekens abwaͤscht.

Wenn der Abtritt nicht gebraucht wird, laͤßt man das Fallbrettchen, h, herab, so daß es die Muͤndung der

Roͤhre, c, schließt, und das Wasser in dem Beken

bis zur punctirten Linie hinauf stehen laͤßt, so daß kein uͤbler

Geruch durch diese Roͤhre heraufdringen kann: das uͤberfluͤßige

Wasser wird durch die punctirte Roͤhre nach, d,

abgefuͤhrt.

Nachdem der Abtritt gebraucht wurde, wird die Schnur, i,

gezogen, die an dem Fallbrettchen, h, befestigt ist, und

oben uͤber Rollen laͤuft; dadurch wird das Fallbrettchen gehoben, und

was in dem Beken enthalten ist, fließt aus, indem es die Fallthuͤre am Ende

der Roͤhre oͤffnet; diese schließt sich hierauf sogleich wieder, so

daß kein Geruch durch die Roͤhre, c,

heraufdringt. Der Geruch aus, d, entweicht in die

LuftWir haben im polyt. Journ. B. XV. S.

436. einen bequemeren Abtritt angegeben. Bei uns wuͤrden

diese Fallthuͤren im Winter einfrieren. Auch ist die obere Oeffnung

bei, d, ganz uͤberfluͤßig. A. d.

Ueb..

Tafeln