| Titel: | Gewisse Verbesserungen bei Anwendung des Dampfes, worauf Wilh. Nicholson sich am 22. October 1806 ein Patent geben ließ. |

| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. LVI., S. 228 |

| Download: | XML |

LVI.

Gewisse Verbesserungen bei Anwendung des Dampfes,

worauf Wilh. Nicholson

sich am 22. October 1806 ein Patent geben

ließ.Hr. Gill theilt

dieses Patent, dessen Termin schon laͤngst verfallen ist, wegen des guten

Erfolgs mit, den Hrn. Evans's Anwendung des Dampfes in Verbindung mit Luft auf die

Feuerung mit Cokes hervorgebracht hat. Da Hr. Nicholson

Lewis's

Wassergeblaͤse citirt, so theilt Hr. Gill dasselbe gleichfalls in Abbildung

mit. Diese Art von Geblaͤse ist jedoch in Deutschland zu bekannt, als daß

wir dasselbe hier beschreiben oder abbilden duͤrften.A. d. Ueb.

Aus Gill's technical Repository. September 1825.

S. 161.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Nicholson's Verbesserungen bei Anwendung des Dampfes.

Ich verwandle Wasser auf die gewoͤhnliche bekannte

Weise durch Anwendung der Hize in Dampf, und lasse denselben durch ein Loch oder

durch mehrere Loͤcher von der gehoͤrigen Groͤße ausfahren. Ich

lasse den Dampfstrom durch einen Theil der atmosphaͤrischen Luft fahren, oder

durch ein Gas, oder durch Dunst oder Rauch, wie ich es noͤthig finde. Ich

bringe ferner eine Roͤhre (die im Lichten rund gebohrt ist) in eine solche

Lage hinsichtlich des Dampf-, Luft- oder Dampf-Gas oder Rauchstromes, daß dieser

Strom durch diese Roͤhre durchziehen, und dadurch an den Ort seiner

Bestimmung gelangen kann. Diese Roͤhre ist im Lichten, weiter, als die

Oeffnung, durch welche der Dampf zum ersten Male heraus faͤhrt, und kann

innenwendig, wegen des Seitendruckes fluͤssiger Koͤrper,

(woruͤber Prof. Venturini mehrere Abhandlungen

schrieb, die sich in Nicholson's

Philosophical Journal befinden), eine beliebige

zwekmaͤßige Form haben. Diese Seitenwirkung fluͤssiger Koͤrper zeigt sich

vorzuͤglich bei dem alten, wohlbekannten, Wassergeblaͤse, wo man

dadurch Wind erzeugt, daß man Wasser durch eine senkrechte Roͤhre herabregnen

laͤßt: ebenso hat bei meiner Erfindung Seitendruck des Dampfstromes in

Hinsicht auf die ihn umgebende Luft etc. statt, welche dadurch fortgefuͤhrt

wird; so daß Dampf noch vortheilhafter und kraͤftiger wirkt, als das Wasser

in jenem alten Geblaͤse. Ich benuze diesen Dampf-Luftstrom 1. zum

Aufruͤhren, Impraͤgniren und Uebertreiben des Wassers und anderer

Fluͤssigkeiten bei der Destillation; 2. zum Oxidiren, Anfressen und

uͤberhaupt Veraͤndern des metallischen Zustandes des Bleies und

anderer Erze oder Mineralkoͤrper, die in Roͤhren, Muffeln, oder

Gefaͤßen mehr oder minder geheizt und so gelagert werden, wie es fuͤr

die beabsichtigte Veraͤnderung derselben durch den Dampf etc. nothwendig

scheint. 3. lasse ich diesen Dampf-Luftstrom durch die oben beschriebene

Roͤhre, oder in einigen Faͤllen bloß durch eine Oeffnung, in einen

Behaͤlter oder in ein Luftgefaͤß laufen, worin der Dampf verdichtet

wird, und woraus die atmosphaͤrische Luft, des Dampfes beraubt, in einen Ofen

oder auf irgend einen Feuerherd geleitet wird, um dort die Verbrennung zu

verstaͤrken.

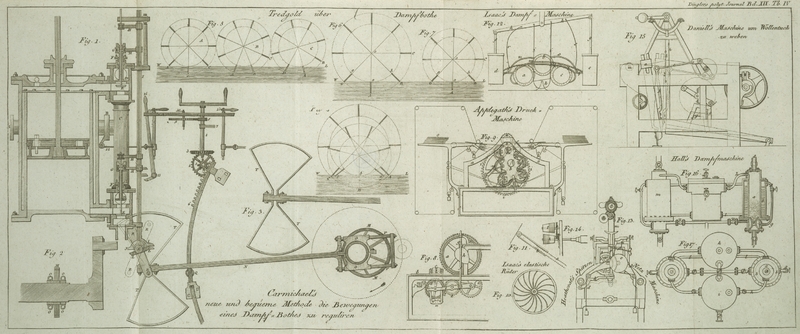

In Fig. 4 ist,

a, eine Roͤhre, durch welche der Dampf aus

dem Kessel oder aus irgend einem anderen Dampf-Apparate ausfaͤhrt, und dann

durch eine Roͤhre, dd, durchzieht, und eine

große Menge Luft mit sich fuͤhrt, die bei den Seitenraͤumen, bb, eintritt. Dieses Gemenge von Luft und Dampf

tritt dann bei, cc, aus. Wenn die die

Roͤhre, dd, bildende Wand hohl ist, so daß

sie einen Raum, d, d, bildet, welcher das Licht der

Roͤhre, cc, umgibt, und dieser hohle Raum,

d, d, in Verbindung mit dem Dampfkessel oder mit dem

Dampfbehaͤlter steht, ohne daß irgend ein Theil durch diese Verbindung

verloren geht; so wird dieser Theil, d, d, beinahe so

heiß, als der Dampf selbst seyn, und der innere Dampf-Luftstrom wird durch die

Waͤnde dieser Roͤhre nicht abgekuͤhlt. Oder, wenn diese

Roͤhre, dd, aus gehoͤrigem Materiale

verfertigt ist, kann man sie mit Feuer umlegen und dadurch in jeder verlangten

hoͤheren Temperatur halten: im entgegengesezten Falle kann man sie auch, wenn

es noͤthig waͤre, mit irgend einer kalten Fluͤssigkeit oder

abkuͤhlenden Substanz umgeben. In diesem, wie in jedem anderen, Falle muß die

Oeffnung, a, von solcher Groͤße seyn, wie es die

moͤglich beste Entladung des Dampfes fordert, wobei auch die

Elastizitaͤt und Temperatur der Roͤhre, so wie Durchmesser, Form und Abstand zu

beruͤcksichtigen ist: Umstaͤnde, die sich nicht im Allgemeinen

vorhinein bestimmen lassen, sondern durch Versuche ausgemittelt werden

muͤssen.

Fig. 5 stellt

eine Verbesserung des alten Wassergeblaͤses dar, in welcher

urspruͤnglich ein Wasserfall durch eine senkrechte Roͤhre Luft in eine

regulirende Erweiterung herabfuͤhrt: Lewis,

Chaptal u.a. haben dieses Wassergeblaͤse beschrieben. Ich habe

Wasser von irgend einer Hoͤhe herab oder unter irgend einem anderen Drucke

durch, d, in die geschlossene Kammer oder Kiste, ee, gebracht, welche die Roͤhre oder den

Canal, bb

,

cc

, umgibt, und das Wasser durch die Seiten-Oeffnungen

bei, cc, abfließen laͤßt. Die Luft kann,

noͤthigen Falles auch durch andere Seiten-Oeffnungen, als gewoͤhnlich,

durchgelassen werden. Bei meiner Verbesserung wird ein Dampf-Luftstrom mit Gewalt

durch die Roͤhre, bb, durchgetrieben, und

zwar mittelst eines Dampfstromes von, a, aus, auf

dieselbe Weise, wie in Fig. 4 beschrieben wurde.

Hier, so wie bei mehreren anderen Anwendungen, kann der Dampf durch mehr dann eine

Oeffnung in die Roͤhre gelassen werden. Der untere Theil dieses verbesserten

Geblaͤses, Fig. 5, besteht, wie gewoͤhnlich, aus der Regulir-Trommel.

Fig. 6 zeigt

eine Weise, nach welcher mein Apparat so vorgerichtet werden kann, daß der Dampf ein

sehr starkes Geblaͤse bildet. m, stellt den

Kessel dar, aus welchem Dampf durch die Roͤhre, aa, ausstroͤmt, durch die derselbe in das Luftgefaͤß, nn, gelangt, und zwar durch die Oeffnung, b, oder durch die Roͤhre, bc, durch welche die Seiten-Wirkung

beguͤnstigt wird, und Luft und Dampf in das Wasser, ee, gelangen kann, aus welchem die Luft in den

oberen Raum, ff, aufsteigt, und durch, gg, in den Ofen, k,

faͤhrt. Kaltes Wasser wird auf die in Fig. 5 dargestellte Weise,

oder auf irgend eine andere Art durch die Roͤhre, dd, von irgend einer bedeutenden Hoͤhe

herabgelassen, oder mit einer Drukpumpe eingepumpt, oder, wie wir sogleich zeigen

werden, mittelst eines besonderen Behaͤlters. h,

ist eine Roͤhre, durch welche das erhizte Wasser entweichen kann, welches

jedoch dabei einen Widerstand zu uͤberwinden hat, indem es entweder nur in

der Dicke eines Fadens durch einen Sperrhahn durchgelassen wird, oder von einer

Klappe gedruͤckt wird, die es heben muß, oder durch eine lange Roͤhre

in eine bedeutende Hoͤhe hinaufsteigen muß. Der Druk oder Widerstand in dem

Luftgefaͤße kann, durch die beiden hier angegebenen Verbindungen, auf irgend eine beliebige

Weise erhoͤht werden. Bei, c, ist die senkrechte

Roͤhre dargestellt, als ob sie sich in eine oder in mehrere Klappen endete.

Sie sind eben nicht nothwendig, sie hindern aber den ploͤzlichen

Ruͤktritt des Wassers durch, b, wenn es jemals

noͤthig waͤre, die Einstroͤmung des Dampfes zu unterbrechen

oder aufzuheben.

Wenn man das Wasser bei, d, nicht bequem mit dem

gehoͤrigen Druke von oben herab herleiten kann, und man die Arbeit einer

Drukpumpe ersparen will, und keine andere Kraft anwenden kann oder will, so versenke

ich das Luftgefaͤß, nn, in gehoͤrige

Tiefe unter die Hoͤhe, aus welcher man das Wasser herbeischaffen kann,

wodurch die Roͤhre, d, lang genug wird, um den

gehoͤrigen Druck hervorzubringen, wozu selten mehr als 10 Fuß noͤthig

seyn werden. Die Entleerungsroͤhre, hi,

wird so hoch hinaufgefuͤhrt, als noͤthig ist, dem Wasser eine solche

Differenz in dem Hoͤhenstande desselben zu erreichen, wie sie zur Erzeugung

des erforderlichen Stromes hinreicht. In diesem Falle leite ich den Dampf-Wind

dadurch an seine Stelle, daß ich die Roͤhre, aa, verlaͤngere, oder, was besser ist, ich verlaͤngere die

Roͤhre oder den Canal, cb, uͤber den

obern Theil des Luftgefaͤßes, nn.

Wenn in dem oben angefuͤhrten Falle eines Mangels an Druk fuͤr die

Roͤhre, d, die so eben angegebene Abhuͤlfe

nicht angewendet werden koͤnnte oder wollte, leite ich das Wasser in

einzelnen verschiedenen Mengen aus einem besonderen Behaͤlter oder

Gefaͤße herbei; welches etwas uͤber dem Wasserstande, ee, in Fig. 6. erhaben ist.

Dieser Behaͤlter muß mit zwei Klappen oder Haͤhnen versehen seyn, oder

mit einem Hahne, welcher mehrere Durchgaͤnge hat, so daß dadurch eine

Verbindung zum Fuͤllen dieses Behaͤlters von außen entsteht,

waͤhrend gleichzeitig keine Verbindung zwischen dem Luftgefaͤße, nn, und diesem Behaͤlter Statt hat, und

wieder umgekehrt bei einer andern Stellung dieser Haͤhne, Klappen oder des

Hahnes eine Verbindung zur Ausleerung des Wassers aus diesem Behaͤlter

entsteht, waͤhrend gleichzeitig keine andere Verbindung nach außen Statt

hat.

Da das abwechselnde Leeren und Fuͤllen eines Gefaͤßes dieser Art in

Bezug auf Dampf bei einer Menge von Dampfmaschinen auf verschiedene Weise geschieht,

und allen Dampfmaschinen-Fabrikanten bekannt ist, so darf hier bloß bemerkt werden,

daß 1. dieses Oeffnen und Schließen der Klappen oder Haͤhne am bequemsten

mittelst eines Schwimmers in dem Luftgefaͤße oder in dem besonderen

Behaͤlter bewirkt wird, welcher Schwimmer mit einem Verbindungs-Schweife

versehen ist, der diese Klappen und Haͤhne oͤffnet oder schließt, je

nachdem er steigt oder faͤllt, ganz so, wie bei der Schlußstange oder dem

Compensations-Getriebe an Dampfmaschinen. 2. daß diese Stange, wenn sie außerhalb

der Gefaͤße spielen soll, durch eine Schlußbuͤchse laufen muß. 3. daß

eine Vorrichtung getroffen werden muß, durch Durchzuͤge durch die

Haͤhne oder auf irgend eine andere Weise, damit die Luft aus dem

Luftgefaͤße in den Behaͤlter kommen kann, waͤhrend das Wasser

sich aus dem lezteren entleert, und daß diese Luft wieder entweichen kann,

waͤhrend der Behaͤlter neues Wasser von außen erhaͤlt.

Die Dimensionen, Formen und Lage der Theile dieser Vorrichtung unterliegen vielen

Abaͤnderungen sowohl in Hinsicht auf Local-Verhaͤltnisse, als auf den

Zweck, zu welchem man diese Vorrichtung bestimmt hat: sie werden sich aber jedes Mal

bei einiger Geschiklichkeit und Einsicht leicht berechnen lassen.Es waͤre sehr zu wuͤnschen gewesen, daß, nachdem dieses Patent

bereits ausgelaufen ist, Hr. Gill uns die

Huͤttenwerke oder Fabriken angezeigt haͤtte, in welchen man

Hrn. Nicholson's seit beinahe 20 Jahren bekannte

Vorrichtung wirklich angewendet hat, und mit welchem Erfolge man sie

angewendet hat. Es waͤre nicht bloß fuͤr Geschichte der Erfindungen,

sondern fuͤr die praktische Technologie aͤußerst wichtig, wenn

irgend ein erfahrner englischer Techniker uns eine Uebersicht uͤber

das englische Patent-Wesen, oder vielmehr Unwesen, geben moͤchte, aus

welcher wir ersehen koͤnnten, wie viele von den 100,000 Patenten, die

seit 100 Jahren in England ertheilt wurden, noch wirklich am Leben sind. A.

d. U.

Tafeln