| Titel: | Verbesserung, oder neue Methode, Feuergewehre abzufeuern, worauf Karl Random Baron de Berenger am 27. Julius 1824 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. LXXXI., S. 330 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Verbesserung, oder neue Methode, Feuergewehre

abzufeuern, worauf Karl Random

Baron de Berenger am 27. Julius

1824 sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. N. 58. S.

129.

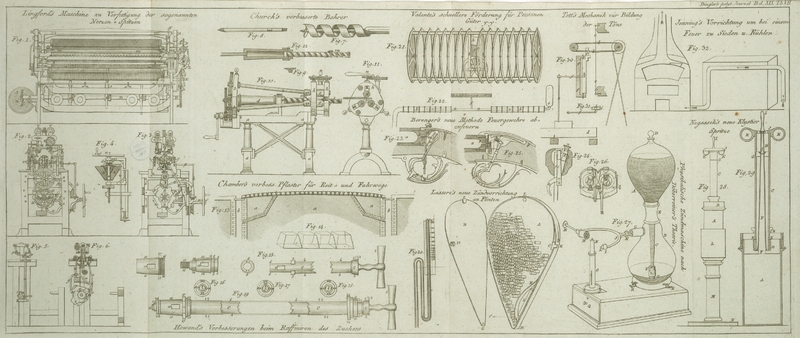

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Random's Verbesserung, oder neue Methode, Feuergewehre

abzufeuern.

Wir haben den langen Titel dieses Patentes im Polytechn.

Journ. B. XV, S. 120. zu seiner Zeit

mitgetheilt. Der Zwek des Patent-Traͤgers ist, den groͤßten Theil des

Mechanismus an den gewoͤhnlichen Flintenschloͤssern zu beseitigen, und

nur eine Hauptfeder anzubringen, welche mit Huͤlfe eines Hebels zum Abfeuern

des Gewehres vollkommen hinreicht, eben so gut als die gewoͤhnlichen

Schloͤsser ist, und durchaus nicht so hoch zu stehen kommt. Die

Grundsaͤze, auf welchen diese Verbesserung beruht, lassen sich auf

verschiedene Weise anwenden: eine derselben hat der Hr. Baron Tab. VII, Fig.

23–26 abgebildet, und auf folgende Weise beschrieben.

Fig. 23. ist

der Laͤngen-Durchschnitt eines Theiles des Laufes und Schaftes der Flinte;

Fig. 24.

ist ein Querdurchschnitt, wo die wirkenden Theile des Schlosses von ruͤkwarts

dargestellt sind. In beiden Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben dieselben

Gegenstaͤnde, a, ist der Lauf; b, die sogenannte Patent-Kammer (Patent-breach) mit einer concaven Kammer zur Aufnahme der Pulver-Ladung.

An dem Hintertheile der Kammer ist ein kegelfoͤrmiger Ausschnitt, und eine

kleine Oeffnung aus der Kammer nach ruͤkwarts zu dem Zuͤndloche, c. d, ist eine Buͤchse oder Behaͤlter,

worin sich das Knallpulver zum Abfeuern befindet: diese Buͤchse schiebt sich

von der Seite her und zuruͤk. e, ist die

Hauptfeder, an welcher der Zapfen angebracht ist, der in das Zuͤndloch

schlaͤgt und das Stuͤk abfeuert.

Die Hauptfeder ist an dem Hebel, f, angebracht. Wenn man

denselben vorwaͤrts schiebt, wird die Feder, wie Fig. 23. zeigt,

zuruͤkgezogen, wo dann ein kleiner Stift, g, der

von dem unteren Theile des Hebels auslaͤuft, gegen einen

Feder-Haͤlter, h, ansteht, und die Hauptfeder in

einem Zustande von Spannung erhaͤlt, i, ist der

Druͤker, welcher, wenn man ihn, wie gewoͤhnlich bei dem Abfeuern,

zuruͤkzieht, den Feder-Halter h,

niederdruͤkt, den Hebel, f, frei macht, wo dann

die Kraft der Hauptfeder diesen vorwaͤrts treibt, und den Zapfen, m, in das Zuͤndloch, c, schlagen laͤßt, wodurch das Gewehr abgefeuert wird.

Wenn man wieder aufschuͤtten will, wird der Hebel, k, der an dem Schwanzstuͤke des Behaͤlters, d, angebracht ist, einwaͤrts gedruͤkt

werden, wodurch die Oeffnung vorne an dem Behaͤlter dem Zuͤndloche

gegenuͤber gestellt wird, wo dann eine hinlaͤngliche Menge

Knallpulvers zum Abfeuern der Flinte in das Zuͤndloch kommen, und der

Behaͤlter in seine vorige Lage, wie in Fig. 24. durch die Kraft

der kleinen Seitenfeder, e, zuruͤktreten wird,

welche Feder ein Stuͤk Metall fuͤhrt, das die Oeffnung des

Behaͤlters dekt, wenn das Gewehr in Ruhe ist, damit das Pulver in demselben

zuruͤkgehalten wird, aber wieder weggeschoben wird, wenn es gegen den

Ruͤken der Kammer kommt, sobald das Magazin oder der Behaͤlter in die

Lage zum Abfeuern kommt.

Eine kleine Finger-Schraube, n, schließt eine Oeffnung

oben an dem Behaͤlter, d, bei welcher Oeffnung

das Knallpulver in die Kammer eingefuͤhrt, und der untere Theil des Hebels,

f, in die Hoͤhe gekehrt wird auf einer Feder,

die gegen die Aussenseite des Waͤchters eingefuͤgt ist, damit sie

nicht zu weit vorsteht. Es sind mehrere Abaͤnderungen dieser Vorrichtung

angegeben, der Grundsaz bleibt aber uͤberall derselbe.

Wenn diese Erfindung auf ein Gewehr mit Doppellaͤufen angewendet werden soll,

ist eine andere Vorrichtung angegeben, die in Fig. 25. im

Laͤngen-Durchschnitte dargestellt ist, und in Fig. 26. im

Quer-Durchschnitte. a, ist der Lauf, b, die Pulverkammer mit einem kegelfoͤrmigen

Einschnitte mit einem Durchgange zum Zuͤndloche, c, welches das cylindrische Stuͤk, d,

ist, das von der Kammer vorragt. Auf diesen cylindrischen Stuͤken, d, die von den beiden Laͤufen auslaufen, sind

gezaͤhnte Ringe, ee, befestigt, die man in

Fig. 26

sieht, und auf diesen Ringen sind Buͤchsen, ff, zur Aufnahme des Knallpulvers. Es sind auch Zahnstoͤke, gg, angebracht, die in die Zahnringe eingreifen,

und wenn man diese Zahnstoͤke aufwaͤrts und abwaͤrts schiebt,

was mittelst eines unten befindlichen Knopfes geschieht, so drehen sich die Ringe

auf den cylindrischen Stuͤken und mit diesen die Pulverbuͤchsen.

Wenn der Zahnstok aufwaͤrts geschoben wird, wird die Buͤchse f, an der unteren Seite seyn, wie bei dem Laufe zur

Linken in Fig.

26; wenn aber der Zahnstok niedergezogen wird; wie bei dem Laufe rechts,

so wird die Buͤchse, f, oben seyn, und in dieser

Lage wird sie durch eine Oeffnung im Boden der Buͤchse in das

Zuͤndloch etwas weniges von dem Knallpulver absezen. Dieses Umdrehen der

Zuͤndbuͤchsen kann ohne die Zahnstoͤke, g, bewirkt werden; ein Stift der durch den Schaft hinter der Kammer

laͤuft, wie, zz, in punctirten Linien

zeigt, mit einem Rosenknopfe, und einer Schraube ohne Ende, greift in die gezahnten

Ringe, und dient eben so gut, als die Zahnstoͤke. An den Seiten der

Buͤchse befinden sich Thuͤrchen zur Aufnahme des Knallpulvers.

Der Schlag, der das Gewehr abfeuert, wird durch das Niedersteigen eines Stiftes an

der Hauptfeder, p, hervorgebracht. Diese Feder wird

durch eine Schneke, q, (Fig. 27.Diese Figur fehlt im Originale. A. d. U. ) oben auf dem Schafte, r, hinauf, gebogen und

dadurch gespannt. Unten auf dem Schafte, r, befindet sich ein

gekruͤmmter Hebel, s, der, wenn er umgekehrt

wird, den unteren Theil der schiefen Flaͤche oder Schneke unter die

Hauptfeder hineinbringt (ihre Lage ist fuͤr diesen Fall durch Puncte

angedeutet), und so wie diese Schneke sich fort aufrollt, hebt sie die Feder in den

Zustand von Spannung, den die Figur zeigt. Dieses Drehen des gekruͤmmten

Hebels, s, bringt ein kleines durchgeschlagenes Loch an

seinem Schweife uͤber einen Feder-Halter, t, der

in dieses Loch einschluͤpft, wenn die Feder in ihre hoͤchste Spannung

gebracht ist, und dann ist die Flinte schußfertig.

Wenn der Druͤker, v, mit dem Finger

gedruͤkt wird, wird ein Stift an der unteren Seite desselben die Feder des

Halters, t, niederdruͤken, welche, wenn sie aus

dem durchgeschlagenen Loche heraustritt, den Hebel, s,

befreit; zu gleicher Zeit treibt aber eine kleine schiefe Flaͤche an der

Seite des Halters den Hebel etwas weiter herum, und bringt dadurch die gerade Seite

der Schneke q, in eine solche Lage, daß die Hauptfeder

herausschluͤpft, wo dann der Stift mit Gewalt in das Zuͤndloch

einfaͤllt, das Knallpulver entzuͤndet, und das Gewehr abfeuert.

Der Zwek ist, die Hauptfeder den Schlag fuͤhren zu machen, und alle kleineren

Theile zu ersparen.

Tafeln