| Titel: | Die hydrostatische Lampe der HHrn. Girard, verbessert von Hrn. Caron, Klempner und Lampenmacher rue du Faubourg St. Denis N. 42. |

| Fundstelle: | Band 19, Jahrgang 1826, Nr. LXXXIII., S. 335 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Die hydrostatische Lampe der HHrn. Girard, verbessert von Hrn.

Caron, Klempner und

Lampenmacher rue du Faubourg St. Denis N. 42.

Aus dem Mercure technologique. September 1825. S.

281.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

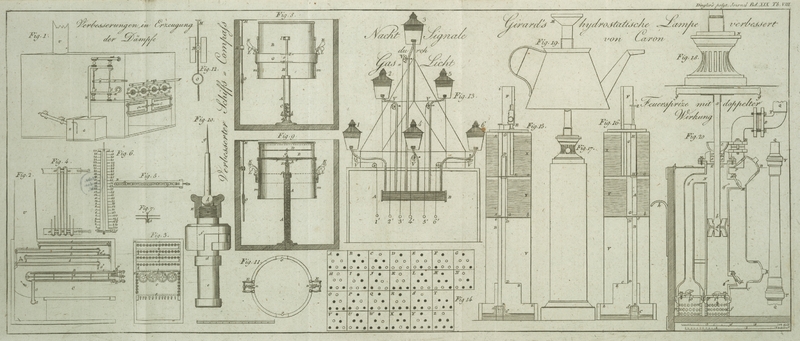

Girard's verbesserte hydrostatische Lampe.

Die gluͤkliche Anwendung, welche die HHrn. Girard von dem bekannten Heron's Brunnen machten, ließ

erwarten, daß man endlich eine vollkommene Beleuchtung erhalten wuͤrde, wenn

man den Oehlbehaͤlter unter dem Schnabel anbringt, und daß man ohne

besonderen Mechanismus, das Oehl bis zur Stelle der Verbrennung hinauftreiben kann.

Das physische Princip war unbestreitbar richtig; die Ausfuͤhrung gelang

vollkommen; allein ungluͤklicher Weise war der Gebrauch dieser Lampen mit so

vielen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten verbunden, daß man derselben bald

uͤberdruͤssig wurde. Diese Schwierigkeiten wollen wir zeigen, damit

man die Vortheile der neuen Vorrichtung leichter begreift.

Fig. 15 und

16.

zeigen den Durchschnitt der neuen Lampen von zwei verschiedenen Seiten: sie sind

genau so, wie die aͤlteren, gebaut, nur mit dem Unterschiede, daß man eine

sehr kurze Roͤhre hinzugefuͤgt, und eine kupferne Platte nebst einem

kupfernen Stoͤpsel weggelassen hat.

An der Lampe der HHrn. Gebruͤder Girard ist die

ganze Hoͤhe durch Scheidewaͤnde in vier Hoͤhlungen getheilt,

wovon drei, x, y, z, z, im Spiele derselben

vorzuͤglich wichtig sind: die vierte, V, dient

bloß zur Aufnahme des Oehles, das bei dem Verbrennen oder Fuͤllen

uͤberlaͤuft.

Die Roͤhre, AA, deren Muͤndung auf

der oberen Platte ist, laͤuft durch die erste Scheidewand, und wird, nachdem

sie drei bis vier Linien uͤber die zweite gekommen ist, hermetisch in die

erste eingekittet. Diese Roͤhre hatte bei den HHrn. Girard, eine Seitenoͤffnung an der oberen Platte, die sie mit der

Hoͤhlung, X, in Verbindung brachte. Diese

Oeffnung ist jezt weggelassen.

Unter der Roͤhre, A, ist im der zweiten

Scheidewand eine zweite Roͤhre, BB,

angebracht, die an dieser Scheidewand entspringt, durch die dritte Scheidewand

laͤuft, mit welcher sie zusammengeloͤthet ist, und frei in eine noch

groͤßere Roͤhre, C, hinabsteigt, die auf dem Boden der

Lampe angeloͤthet ist. Diese Roͤhre hat, nach der Groͤße der

Lampe, verschiedene Hoͤhe, wie man unten sehen wird.

Nach den HHrn. Girard hatte die Rohre, BB, bei ihrer Oeffnung neben der zweiten

Scheidewand eine Klappe, welche von einer Feder gedruͤkt, die die

Roͤhre immer geschlossen zu halten strebte, sich nur dann oͤffnete,

wenn man einen kupfernen Stoͤpsel in die obere Oeffnung der Roͤhre,

AA, einschob. Dieser Stoͤpsel, der sich

genau einreibenBouchon a frottement dur. Wir haben keinen

deutschen Ausdruk fuͤr den bekannten franzoͤsischen á frottement dur, wodurch die Verbindung

der Stuͤke einer Floͤte, eines Fernrohres etc. bezeichnet

wird, und wir versuchten denselben durch „genau einreiben“ zu uͤbersezen. Ueberhaupt

scheint es uns, daß man in jeder Sprache und in jedem Handwerke zuviel

Kunstausdruͤke eingefuͤhrt hat, wodurch die Lektuͤre

technischer Werke jedem, der nicht zum Handwerke gehoͤrt, eben so

erschwert wird, wie die Lektuͤre eines philosophischen Werkes der

neueren und aͤlteren Schulen durch das gelehrt seyn sollendes

Gallimatthias einem Leser von gesundem Menschenverstande durchaus

ungenießbar ist. Helvetius und Hume und Mendelsohn

kann jede Dame lesen und verstehen, und so koͤnnten auch technische

Werke ihren mystischen Wortkram großen Theiles entbehren, und allgemein

verstaͤndlich geschrieben werden. A. d. Ueb. laͤßt, stieß einen Eisendraht, der mit der Klappe in Verbindung stand

und sie oͤffnete. Diese ganze Vorrichtung ward weggelassen.

Eine dritte Roͤhre, DDD, die an der oberen

Scheidewand D, der Hoͤhlung, 2, entspringt,

laͤuft durch die beiden Scheidewaͤnde, b,

und a, mit welchen sie zusammengeloͤthet ist, und

steigt bis ungefaͤhr in die Haͤlfte der Hoͤhlung, X, hinauf; dort wird sie von einer Kappe bedekt, die

sich eine Linie hoch uͤber ihre Oberflaͤche erhebt, sie umfaßt, und

eine Linie tief (nach der Zeichnung unter, nach dem Texte uͤber (dessus) die Scheidewand hinabsteigt.

Eine vierte Roͤhre, EE, entspringt eine

Linie uͤber der Scheidewand, a, und stoͤßt

an den unteren Theil des Schnabels, F, mit welchem sie

zusammengefuͤgt ist, nachdem sie durch die obere Platte durchging, an welche

sie gleichfalls angeloͤthet ist.

Eine fuͤnfte Roͤhre endlich, GG, die

hier nur eine Sicherheitsroͤhre ist, und die bei dem Spiele der Maschine

keinen wesentlichen Einfluß hat, dient zum Uebertragen der uͤberfließenden

Oehltropfen in die Hoͤhlung, V. Diese Roͤhre entspringt auf der Oberflaͤche

der oberen Platte, laͤuft durch die Scheidewaͤnde, a, und b, und ist an alle

diese drei Stuͤke angeloͤthet.

Spiel dieser Lampe nach den HHrn. Girard.

Man zieht den Stoͤpsel aus der Roͤhre, A,

und sogleich wird sich die Roͤhre der Klappe, B,

schließen. Man gießt Oehl durch die Roͤhre, A,

ein, und die Hoͤhlung, Y, wird sich

fuͤllen. Wenn man fortfahrt nachzugießen, wird die Hoͤhlung, X, sich durch die kleine Seiten-Oeffnung oben an der

Roͤhre, A, fuͤllen, von welcher oben die

Rede war: man hoͤrt auf, sobald das Oehl bis oben zur Roͤhre, A, hinangelangt ist. Dann stekt man den metallnen

Stoͤpsel in sein Loch, und die Klappe oͤffnet sich. Alsogleich wird

das in der Hoͤhlung, Y, enthaltene Oehl in die

Hoͤhlung, 2, hinabsteigen, die Roͤhre, (C,

fuͤllen, uͤber den Rand derselben ausfließen, und sich in der

Hoͤhlung, Z, verbreiten. Es kann aber nicht in

diese Hoͤhlung hinabsteigen, ohne die darin enthaltene Luft zu vertreiben.

Diese Luft steigt durch die Roͤhre, DD,

empor, und begibt sich in den oberen Theil der Hoͤhlung, X, nachdem sie unter der Kappe und durch das Oehl,

welches diese Hoͤhlung fuͤllt, durchging. Diese Luft druͤkt

aber durch ihre Elasticitaͤt auf die Oberflaͤche des Oehles, und macht

dasselbe durch die Roͤhre, EE, bis zu dem

Schnabel, F, emporsteigen, vorausgesezt, daß die

Entfernung, d, e, d.h. die Entfernung des oberen Randes

der diken Roͤhre, C, bei dem Anfange der

Roͤhre, B, vollkommen der Laͤnge, E, i, d.h. vom Anfange der Roͤhre, E, bis zu dem Schnabel hinauf, gleich ist. Man regulirt

diese Entfernung durch die groͤßere oder geringere Laͤnge, die man der

Roͤhre, C, gibt. Man laͤßt das Oehl nur

auf drei Linien unter dem oberen Ende des Schnabels hinansteigen, damit es nicht

uͤberlaͤuft, da bei dem Verbrennen die Haarroͤhrchen, welche

die Faden des Dochtes bilden, dasselbe mit großer Gewalt anziehen. Die Verbrennung

waͤhrt die ganze Zeit uͤber, als Oehl in den Hoͤhlungen, X, und Y, enthalten ist.

Wenn man die Lampe wieder zurichten will, muß man das Oehl, welches in die

Hoͤhlung, Z, eingetreten ist, herausschaffen. In

dieser Hinsicht oͤffnet man die Roͤhre, A,

und stuͤrzt die Lampe auf einer Kanne um, Fig. 19, nachdem man

vorher den Aufsaz auf der Lampe, Fig. 18, weggenommen, und

einen Trichter, M, Fig. 19, auf die Kanne

aufgesezt hat, der der Lampe das Ansehen einer verlaͤngerten Bouteille gibt.

Diese Operation ist

langweilig, indem die Luft keinen Zutritt hat, um statt des Oelhes Eingang zu

finden, und es geht hierbei viele Zeit verloren.

Ich hatte auf dem Lande eine solche Lampe, und sah bald die Fehler derselben ein,

denen ich auf folgende Weise abzuhelfen suchte. Ich brachte vier Fuͤße an

meiner Lampe an, und loͤthtete unten ein Stuͤk dikes Kupfer an, in

welchem ich eine Schraube mit großem platten Kopfe sorgfaͤltig anbrachte,

zwischen die Schraube und die Platte brachte ich ein Leder, und auf diese Weise

konnte ich durch Oeffnung der Schraube die nothwendige Luft einlassen; die Lampe

leerte sich im Augenblike aus; ich zog die Schraube wieder an, und verschloß dem

Oehle den Ausgang. Dieß ging Alles sehr gut, so lang ich selbst die Lampe

fuͤllte; sobald aber mein Diener die Hand an dieselbe legte, schwizte das

Oehl uͤberall aus, und meine Papiere wurden voll Fleken.

Bei meiner Ruͤkkehr nach Paris theilte ich dem Lampenmacher Caron meine Verbesserungen mit, und nach mehreren

Berathungen kamen wir uͤber folgende Abaͤnderungen uͤberein,

die ganz Hrn. Caron angehoͤren, und die vollkommen

gelangen.

Spiel der Lampe nach Hrn. Caron's Verbesserung.

Man ließ die Klappe bei dem Ursprunge der Roͤhre, B, weg, sammt der dazu gehoͤrigen Feder; ebenso auch den

Eisendraht, der sie in Bewegung sezte, und den kupfernen Stoͤpsel, der sie in

Gang brachte. Man ließ auch das Verbindungsloch oben bei der Roͤhre, A, weg, und fuͤgte noch eine Roͤhre, HH, bei, die an die obere Platte, und an die

Scheidewand, A, angeloͤthet ist. Diese

Roͤhre nimmt in ihrem Inneren eine walzenfoͤrmige Eisenstange, I, auf, die mit einem Knopfe versehen ist, damit man sie

leicht herausziehen kann. Diese Stange ist, nach ihrer Achse, mit einer Oeffnung

versehen, die bis zur Hoͤhe, J, reicht,Welches in der Figur fehlt. A. d. Ueb. wo ein zweites Loch angebracht ist, welches sich mit dem ersteren verbindet:

sie schiebt sich in einem ledernen Gehaͤuse, das an dem oberen Theile der

Roͤhre, HH, angebracht ist. Auf diese Weise

kann man nach Belieben eine Verbindung zwischen der inneren und aͤußeren Luft

herstellen, wenn man die Stange herauszieht: man unterbricht diese Verbindung, wenn

man den Knopf niederschiebt.

Um die Lampe zu fuͤllen, zieht man den Knopf bei, J, heraus, und gießt das Oehl aus der Kanne, Fig. 19, in die

Roͤhre, A; die Hoͤhlungen, Y, und, Z, fuͤllen

sich, und man hoͤrt auf nachzugießen, wenn das Oehl an der oberen

Flaͤche der Roͤhre, A, erscheint. Man

druͤkt dann den Knopf, I, nieder, und bedekt die

Lampe mit dem Trichter, M, und stuͤrzt sie auf

der Kanne um. Alsogleich hoͤrt man das Oehl niedersteigen, die

Hoͤhlung, X, fuͤllt sich, und alles

uͤberfluͤssige Oehl ergießt sich in die Kanne: die Hoͤhlung,

Z, bleibt leer. In einer oder in zwei Minuten

laͤngstens ist diese Arbeit gethan, und man verliert keinen Tropfen Oehl bei

derselben. Uebrigens spielt diese Lampe ebenso, wie jene der HHrn. Girard.

Die Lampe des Hrn. Caron verbreitet ein sehr

schoͤnes Licht; der Docht brennt drei bis vier Linien uͤber dem

Schnabel, so daß dieser nie verbrennt, und immer rein bleibt, wie in den

mechanischen Lampen der HHrn. Carcel und Gagneau. Sie ist außerordentlich wohlfeil, und kommt,

wenn sie nicht mit vergoldetem Bronze verziert ist, nicht uͤber 30

Franken.

Fig. 18.

zeigt eine der einfachsten Formen dieser Lampen; die Saͤule und die Basis

sind lakirt und gefirnißt; der Aufsaz, den man in Fig. 18. sieht (in

demselben Maßstabe gezeichnet, wie Fig. 15 und 16) ist so wie

die Zierrachen unten an der Saͤule in Oehl vergoldet. Diese einfache

Saͤule bringt eine sehr schoͤne Wirkung hervor. Auf dem Theile, N, ruht ein Lichtschirm aus Krystall oder Porzellan.

Hrn. Caron's Lampe erhielt bei der Ausstellung im J. 1823

ehrenvolle Erwaͤhnung.

Tafeln