| Titel: | Beschreibung einer Maschine zur Verfertigung der Zähne an den Kardätschen; von Hrn. Hoyau. |

| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. V., S. 19 |

| Download: | XML |

V.

Beschreibung einer Maschine zur Verfertigung der

Zähne an den Kardätschen; von Hrn. Hoyau.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement

pour l'Industrie nationale N. 255. S. 271.

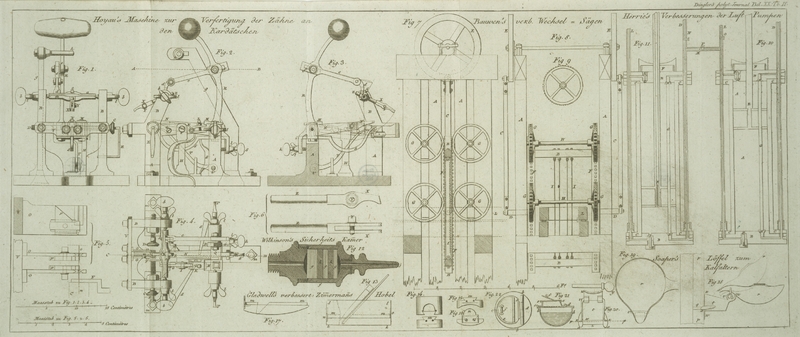

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Hoyau's, Beschreibung einer Maschine zur Verfertigung der Zähne an

den Kardätschen.

Die Fabrication der Kardaͤtschen ist ein wichtiger Zweig der Kunst des

Spinn-Muͤllers; um einen gleichen Faden zu erhalten, muß das zu spinnende

Material gehoͤrig zugerichtet seyn, und die erste Operation,Dieß ist nicht ganz technisch richtig. A. d. Ueb. welcher man dasselbe unterzieht, ist das Kardaͤtschen. Die

Vervollkommnung der Kardaͤtschen hat folglich einen ausgezeichneten Einfluß

auf den Erfolg des Spinnens. Man kann sich dieß leicht erklaͤren, wenn man

bedenkt, daß der Stoff, aus welchem der Faden gesponnen werden soll, erst in

Blaͤtter, und dann in Wikel gebracht, hierauf ausgezogen, und dann alsogleich

auf die Werkbank kommen muß, um darauf in Faden gesponnen werden zu koͤnnen. Die

Gleichheit des Fadens waͤhrend seines Durchganges durch alle diese

verschiedenen Operationen haͤngt aber wesentlich von der Gleichheit ab, mit

welcher die erste Vertheilung des zu spinnenden Stoffes geschehen ist. Das

Kardaͤtschen muß demnach als die wichtigste Operation der

Spinn-Muͤhlen betrachtet werden.

Die Kardaͤtschen, bloß in jenem Theile betrachtet, welcher die Vertheilung des

Stoffes bewirkt, bestehen aus Leder-Streifen, in welchen man kleine Zaͤhne

aus Eisendraht einfuͤgt, die die Form eines Rechtekes, darbiethen, an welchem

man eine der kleineren Seiten weggelassen hat, und dessen beide groͤßere

Seiten gegen die Mitte ihrer Laͤngen und nach einer schiefen Richtung gegen

die Ebene des Zahnes gekruͤmmt sind.

Um eine gute Kardaͤtsche zu machen, muß der Zahn eine regelmaͤßige Form

haben; es muͤssen die beiden Spizen, die ihn bilden, von gleicher

Laͤnge seyn; das Querstuͤk, das sie verbindet, muß genau einen rechten

Winkel mit den Seiten bilden, und der Abstand dieses Querstuͤkes von den

Seiten, oder die Laͤnge desselben muß mit den in das Leder gestochenen

Loͤchern in genauem Verhaͤltnisse stehen.

Die Maschine, die wir hier beschreiben wollen, ist diejenige, deren man sich

allgemein zur Verfertigung der Zaͤhne bedient. Man bedient sich derselben

beinahe in allen Kardaͤtschen-Fabriken, und sie hat bei ihrer ersten

Entstehung nur wenige Veraͤnderungen erlitten.

Der Grundsaz, nach welchem sie gebaut ist, beruht auf den Operationen, welche den

Draht nach und nach zur Annahme der Form eines Zahnes fuͤhren:

1) den Draht in der gehoͤrigen Laͤnge abschneiden; 2) denselben so

biegen, daß die beiden Seiten-Theile einen vollkommen rechten Winkel mit dem

Querstuͤke bilden; 3) die beiden Enden so neigen, daß sie einen

gehoͤrigen Winkel bilden, den man den Biß des Zahnes (le croc de la dent) nennt.

Diese drei Wirkungen erhaͤlt man mittelst verschiedener beweglicher

Stuͤke, die den Mechanismus der Maschine bilden.

Die Maschine besteht aus einem kupfernen Gestelle, A,

Fig. 1,

2, 3, 4., welches aus

einer Basis oder einer Sohle besteht, auf welcher diejenigen Stuͤke, die den

beweglichen Theilen der Maschine als Stuͤze dienen, aufgezogen, und

gehoͤrig befestigt sind. Durch zwei Baken, BB, laufen zwei staͤhlerne Schrauben, C und D; die erstere, C, ist in

ihrem Mittelpuncte durchbohrt, und in diesem Loche wird ein kleiner Cylinder

aufgenommen, welcher einen der Arme des Stuͤkes, E, bildet. Ueber diesem Cylinder, und in dem Theile, welcher in die

Schraube eintritt, hat man eine kleine Vertiefung, n, in

Fig. 5.,

angebracht, die den Draht, o, aufnimmt, der die

Zaͤhne bilden soll. Durch diese Vorrichtung kann man, da das kleine

Stuͤk, E, sich leicht aus dem Loche der Schraube

herausnehmen laͤßt, den Durchgang fuͤr den Draht leicht puzen, und

alle Abfaͤlle, die demselben den Eingang verlegen koͤnnten,

koͤnnen weggeschafft werden. Die andere Schraube, D, dient dem Drahte als Aufhaͤlter, und beschraͤnkt die

Laͤnge des Theiles, welcher den Zahn bilden soll.

An dem Ende der ersten Schraube, C, hat man ein Messer,

F, angebracht, welches an dem Ende der Schraube

hinstreift, und den Draht schneidet. Dieses Messer besteht aus mehreren

zusammengeschraubten Stuͤken: 1) aus der Klinge, welche einen doppelten

Elbogen, F, darbiethet. 2) aus dem Hebel, G, auf dessen Ende die Klinge befestigt ist. 3) aus

einer Stuͤze, H, deren oberes Ende eine Kappe

zeigt, die den Hebel aufnimmt, und durch welche, so wie durch den Hebel, ein Bolzen,

I, quer durchlaͤuft, welcher den Mittelpunct

der Bewegung des Messers bildet. 4) aus einem kleinen Stuͤke mit einem

Gewinde, K, welches auf dem Ende dieses Hebels

aufgezogen ist, und mittelst der kleinen Schraube, L,

sich heben oder senken kann. Es dient zur Regulirung der Hoͤhe, in welcher

das Messer gehoben werden muß, welches durch die Taste, M, bewegt wird.

Nachdem der Draht auf diese Weise nach seiner Laͤnge abgeschnitten wurde, wird

er von dem Stuͤke, N, gebogen, welches denselben

zwischen die kleinen Stuͤke, OO, treibt.

Der Bieger, N, hat seinen Mittelpunct der Bewegung in

den zwei Zapfen-Schrauben, PP, welche in zwei

Pfannen laufen, die an den beiden Enden der Achse, Q,

angebracht sind. Diese Achse traͤgt einen Hebel, R, dessen Ende mit einem Griffe versehen ist, an welchem man die Hand

anlegt, um die Maschine in den Gang zu bringen. Unter dem Bieger, N, befindet sich das Stuͤk, S, welches den Draht aufnimmt, so daß, wenn man den

Bieger, N, niederlaͤßt, der Draht in der Mitte

gekneipt wird. Ein anderes kleines Stuͤk, T,

laͤuft zwischen, N und S, um den Zahn, nachdem er gebildet wurde, wegzustoßen. Das Stuͤk, S, hat seinen Mittelpunct der Bewegung in der Achse der

Spindel, Q; deßwegen befindet sich in dieser Achse ein

bis auf den Mittelpunct eindringendes vierekiges Loch, in welches eine kleine

Huͤlse paßt, welche die Achse des Stuͤkes, S, fuͤhrt. Sie biegt sich hierauf, und nimmt eine Schraube, S', auf, welche den Lauf derselben beschraͤnkt,

wenn sie sich hebt. Die Feder, S'', strebt sie in die

Hoͤhe zu heben, und die Lage, wie in Fig. 3., anzunehmen. Das

Stuͤk, T, dreht sich um den Mittelpunct, U. Die beiden Zwillings-Stuͤke, OO, sind auf einem Querbalken, V, befestigt, und koͤnnen sich in Falzen

schieben, die in demselben angebracht sind: dadurch koͤnnen sie sich von

einander entfernen, oder sich einander naͤhern, um genau jene Entfernung zu

halten, die die Groͤße des Zahnes fordert; d.h., ihre Entfernung ist so groß,

daß der Bieger, N, zwischen beide eintritt, und zu jeder

Seite soviel Abstand laͤßt, als der Durchmesser des Fadens betragt. Alle

diese Stuͤke dienen bloß dazu, um die beiden Arme des Zahnes zu biegen. Das

Stuͤk, X, dient, die beiden Enden

zuruͤkzuschlagen, und den sogenannten Biß des Zahnes zu bilden; es sieht aus

wie eine kleine Gabel, deren Arme als Feder dienen, und mittelst einer Schraube, Y, sich einander naͤhern koͤnnen. Der

Schweif, Z, laͤuft durch eine Spindel, a, deren beide Enden sich auf Zapfen auf den

Spizen-Schrauben, bb, drehen. Dieser Schweif, der

walzenfoͤrmig ist, und durch ein in der Spindel angebrachtes Loch

laͤuft, ist mittelst einer kleinen Drukschraube, c, auf dem gehoͤrigen Puncte befestigt. Die Spindel, a, erhaͤlt ihre Bewegung durch den Hebel, R, der die ganze Maschine mittelst eines kleinen

Hebel-Armes, d, welcher darauf befestigt, und dessen

Ende wie der Kopf eines Zirkels gebaut ist, und eine Verbindungs-Stange, e, aufnimmt, in Thaͤtigkeit sezt. Das Ende dieser

Stange nimmt einen kleinen Drehezapfen auf, der an dem Hebel, R, befestigt ist, und sich in einem Loche dreht, welches in demselben

Hebel angebracht ist. Man kann, mittelst des Ausschnittes, f, diesen Zapfen in eine solche Entfernung stellen, daß der Beisser, X, den Zahn in dem schiklichen Augenblike ergreift. Um

den Lauf des bewegenden Hebels, R, zu

beschraͤnken, hat man einen eisernen Arm, g,

angebracht, dessen oberes Ende in einem Falze einen Aufhaͤlter, h, aufnimmt, den man in der gehoͤrigen Entfernung

befestigt. Die Spindel des Hebels, R, fuͤhrt

einen kleinen Arm, i, der eine Schraube, k, aufnimmt, die den Ruͤkgang des Hebels, R, beschraͤnkt: alle Schrauben und Zapfen der

Baͤume und der uͤbrigen Stuͤke sind mit kupfernen

Gegenschrauben, llll, versehen, welche sie in der

Lage festhalten, in welche man sie gebracht hat. Die Maschine selbst ist auf einer

hoͤlzernen Bank, mittelst dreier Schrauben-Nieten, m, befestigt.

Nach dieser Beschreibung der Maschine wird man das Spiel derselben leicht begreifen.

Der Arbeiter schiebt zuvoͤrderst mit der Hand den Draht, welcher auf einem

neben ihm stehenden Haspel aufgewunden ist, so lange vor, bis er an dem Kopfe der

Schraube, D, ansteht. Dann laͤßt er den Hebel,

R, wirken, welcher die auf der Spindel, Q, befestigten Stuͤke mit in Bewegung bringt. Die

Taste, M, druͤkt, in dem ersten Theile der

Bewegung, auf das Stuͤk, K, des Hebels, welches

das Messer, F, fuͤhrt; dieses schneidet den

Draht, welcher, in demselben Augenblike, zwischen den Stuͤken, N und S, gekneipt, und

gezwungen wird, sich unter rechten Winkeln nach beiden Seiten uͤber dem

Bieger, N, zu biegen. Nachdem dieses geschehen ist,

aͤußert der Bieger, N, seine Wirkung auf die

beiden Enden des Drahtes, und bildet die beiden Spizen des Zahnes, indem er

denselben den Bug oder den Biß gibt. So wie die Bewegung fortfaͤhrt, kommt

der Zahn niedriger, als die beiden kleinen Stuͤke, OO, und das Stuͤk, T, tritt zwischen, N und S, wodurch er herausgeschafft wird.

Auf diese Weise vorgerichtet, kann diese Maschine nur mit der Hand getrieben werden.

In einigen Fabriken hat man aber eine Vorrichtung angebracht, welche den Faden

einfuͤhrt, so daß diese Maschine dann durch irgend eine Triebkraft in

Thaͤtigkeit gesezt werden kann. Diese Vorrichtung besteht in einem gegen die

Schraube, C, angebrachten kleinen Walzenwerke, welches

von zwei Walzen gebildet wird, deren untere den Draht fuͤhrt, und auf ihrer

Achse ein Sperrrad, in dessen Zaͤhne das hakenfoͤrmige Ende eines

Hebels eingreift, der mit der Triebkraft in Verbindung steht. Dieser Hebel, der bei

jedem Stoße geschoben wird, dreht das Sperr-Rad, und folglich auch den Cylinder, um

eine bestimmte Streke, wodurch eine zur Bildung eines jeden Zahnes noͤthige

Drahtlaͤnge nachgeschoben wird.

Es ist aber nicht genug, die Zaͤhne der Kardaͤtsche gebildet zu haben:

man muß dieselben auch noch einziehen, und sie in den durchaus gleichbreiten

Leder-Streifen befestigen, welche mit einer Menge kleiner, in regelmaͤßiger

Entfernung stehender Loͤcher versehen sind. Diese Arbeit, die

gewoͤhnlich das Werk der Weiber ist, und die man das Stechen (bouter) nennt, ist langweilig, und

wird oͤfters schlecht gemacht. Man hat versucht, sie durch eine Maschine zu

ersezen, die diese drei Operationen zugleich verrichtet, den Zahn bildet, den

Lederstreifen durchsticht, und die Haken darin befestigt. Hr. Ellis, Buͤrger der vereinigten Staaten, hat diese Maschine nach

Frankreich gebracht: man findet sie in dem Artikel Cardier

des Dictionnaire technologique beschrieben. Es gibt in Frankreich mehrere

andere Maschinen dieser Art; sie scheinen aber im Allgemeinen zu sehr

zusammengesezt, und gerathen zu leicht in Unordnung. In einigen Fabriken

fuͤgt man auch noch jezt die Zaͤhne mit der Hand ein. Das Leder wird

gewoͤhnlich mittelst einer Maschine durchstochen, die mehrere Loͤcher

auf ein Mahl sticht.

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 1. Die

Maschine zur Verfertigung der Kardaͤtschen von vorne.

Fig. 2. Aufriß

derselben von jener Seite, auf welcher man den Faden einfuͤhrt.

Fig. 3.

Durchschnitt nach der Linie, CD, des

Grundrisses.

Fig. 4.

Grundriß der Maschine nach der Linie, AB, in Fig. 2.

Fig. 5.

Mechanismus zum Biegen des Drahtes, einzeln im Grundrisse und im Aufrisse nach einem

groͤßeren Maßstabe gezeichnet.

Fig. 6.

Ansicht von der Seite und Grundriß des Beissers oder der Gabel zur Bildung der Haken

der Zaͤhne der Kardaͤtschen.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in allen Figuren.

A, Gestell der Maschine aus Kupfer, auf einer Sohle aus

demselben Metalle. BB, Pfeiler oder Balken,

zwischen welchen die beweglichen Theile der Maschine spielen. C, Schraube mit einem Loche in ihrem Mittelpuncte zur Aufnahme eines

kleinen Cylinders, welcher den Draht durchlaͤßt; D, andere Schraube, welche dem Drahte als Aufhaͤlter dient. E, Cylinder, welcher unter einem rechten Winkel gebogen

ist, und in die Schraube, C, eingreift. F, Messer, welches den Draht abschneidet. G, Hebel, auf dessen Ende die Klinge des Messers

befestigt ist. H, Stuͤze, welche den vorigen

Hebel aufnimmt. I, Schraube, welche den Mittelpunct der

Bewegung des Messers bildet. K, ein Stuͤk mit

einem Gewinde, auf dem Ende des Hebels, G, aufgezogen.

L, kleine Schraube, welche die Hoͤhe regelt,

in welcher das Messer gehoben werden soll. M, Taste,

welche das Messer bewegt. N, Stuͤk, welches den

Draht in Form eines doppelten rechten Winkels biegt. OO, andere Stuͤke, zwischen welchen der Draht gebogen wird. PP, Schraube mit einem Zapfen, die als Achse auf

der horizontalen Spindel, Q, dient. R, Hebel mit einem Griffe, an welchen man die Hand legt.

S, Stuͤk unter, N, welches den Draht aufnimmt. S', Schraube,

welche den Lauf des vorigen Stuͤkes beschraͤnkt. S'' S'', Federn, wovon die

eine den Bieger, N, die andere das Stuͤk, S, hebt. T, kleines

Stuͤk, welches den Zahn nach seiner Bildung hinaustreibt. V, Querstuͤk, auf welchem die beiden

Stuͤke, OO, sich der Laͤnge

desselben nach hin und her schieben. X, Beisser in Form

einer kleinen Gabel. Y, Schraube, welche die

Zaͤhne dieser Gabel einander naͤhert. Z,

Schwanz des Beissers.

a, Spindel, durch welche der Schweif, Z, laͤuft. bb,

Schraubenspize, die dieser Spindel als Zapfen dient. c,

Drukschraube, die auf den Schweif, Z, wirkt. d, Hebelarm, der auf dem Arme, R, befestigt ist. e, Verbindungs-Stange dieses

Armes. f. Einschnitt, welcher den Drehezapfen der

Stange, e, in bestimmte Entfernung stellen laͤßt;

g, eiserner Arm, welcher den Lauf des Hebels, R, beschrankt. h,

Aufhaͤlter, gegen welchen dieser Hebel stoͤßt. i, kurzer Arm, welcher den Ruͤkgang des Hebels beschraͤnkt.

k, Schraube dieses Armes. llll, kupferne Gegenschrauben der Schrauben, m, Schrauben-Niete, welche die Maschine auf einer

hoͤlzernen Bank beschraͤnken. n, Furche,

die den Draht, o, aufnimmt. pp, kleine Stuͤke aus gehaͤrtetem Stahle, die durch

Schrauben zwischen den Stuͤken, OO,

befestigt sind, und die man ersezen kann, wenn sie durch die Reibung des Drahtes

unbrauchbar geworden sind.

Tafeln