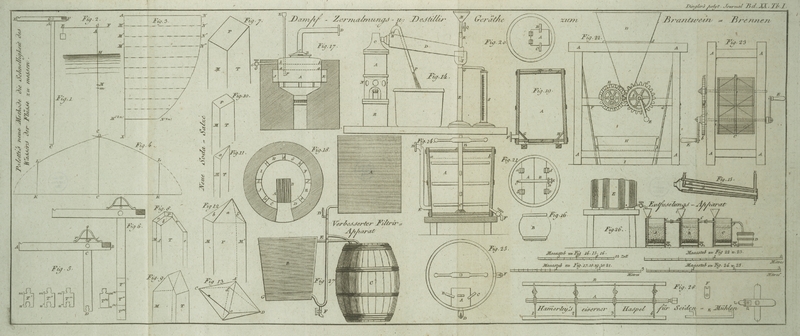

| Titel: | Ueber Branntwein-Brennerei, nebst den dazu gehörigen Dampf-, Zermalmungs-, Destillations- und Entfuselungs-Apparaten. |

| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. XIII., S. 41 |

| Download: | XML |

XIII.

Ueber Branntwein-Brennerei, nebst den dazu

gehörigen Dampf-, Zermalmungs-, Destillations- und Entfuselungs-Apparaten.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Ueber Branntwein-Brennerei, nebst den dazu gehörigen Dampf-,

Zermalmungs-, Destillations- und Entfuselungs-Apparaten.

Die Annales de

l'Industrie nationale et étrangére, ou Mercure

technologique, theilen im October-

und November-Hefte des vorigen Jahres den Artikel Destillateur mit, welchen einer ihrer Mitarbeiter

fuͤr den Dictionnaire technologique bearbeitet

hat. Da dieses sehr brauchbare Werk ohnedieß in den Haͤnden der meisten

Techniker sich befindet, und die Branntwein-Brennerei aus Wein in Deutschland wohl

nie ein Gegenstand von Belang werden kann (Zwetschgen-Branntwein- und

Kirschen-Wasser, welche mehr Aufmerksamkeit verdienten, werden zu sehr bei uns

vernachlaͤßigt); die Branntwein-Brennerei aus Roken und Erdaͤpfeln

aber bei uns in Deutschland, wenigstens im noͤrdlichen, in einem

vollkommneren Zustande sich befindet, als in Frankreich; wollen wir unseren Lesern

hier nur den Anhang zu obigem Artikel mittheilen, welcher die Beschreibung einiger

gegenwaͤrtig in Frankreich gebraͤuchlichen Instrumente zur

Destillation enthaͤlt.

„Probe-Helm. (Alambic d'essai). Die

Franz-Branntweinbrenner muͤssen die Eigenschaft der Weine kennen, die sie

zum Brennen kaufen wollen, damit sie den Preis derselben nach der Menge Alkohols

reguliren koͤnnen, den sie enthalten. Man kennt bisher noch kein

einfaches Instrument, wie z.B. die Araͤometer, durch welche man sich

hieruͤber mit aller Genauigkeit unterrichten koͤnnte. Man muß

daher nothwendig zur Destillation seine Zuflucht nehmen, und hierzu hat Hr. Descroizilles einen aͤußerst sinnreichen

kleinen Taschenhelm ausgedacht, der diesem Zweke ziemlich gut entspricht.Vergl. Polytechn. Journal Bd. XVIII. S.

340. Ich habe jedoch beobachtet, daß die Verdichtung der Daͤmpfe

mittelst der in Wasser eingetauchten Leinwand nicht vollkommen genug geschieht,

so zwar, daß die Fluͤßigkeit beinahe noch immer warm heraustritt, wodurch

die Producte unzuverlaͤßig werden. Ich habe diesem Nachtheile durch einen

liegenden Gedda'schen Verdichter abgeholfen. Ich habe

zugleich auch dem oberen Theile des Kessels eine andere Form gegeben, den man

nur dann aufsezt, wann man Pflanzen, Blumen und dergl. destillirt.“

„Der Kessel, A, (Tab. I. Fig. 14.) ist aus

Zinn; sein Boden aus verzinntem Kupfer ist nach außen convex; er hat 3 Zoll 6

Linien im Durchmesser, und ist 3 Zoll 9 Linien hoch; er ruht auf einem Ofen, N, aus Eisenblech von gleicher Hoͤhe und von

gleichem Durchmesser, mit ihm selbst, der sich einhaͤkeln laͤßt.

In diesem Ofen befindet sich eine Weingeist-Lampe, die den Apparat erhizt. Der

Ofen selbst wird von einer blechernen Buͤchse, R, getragen, die mit ihm gleiche Hohe und gleichen Durchmesser hat;

nur ist sie um Blechdike weiter, damit sie den Ofen in ihrem Inneren aufnehmen

kann, und fuͤr die Tasche nicht zu groß wird.“

Das Stuͤk, B, (Fig. 16.) ist aus

Zinn, und laͤßt sich auf dem Kessel anbringen, wenn man Pflanzen und

Blumen destilliren

will. Man hat demselben eine kugelfoͤrmige Form gegeben, damit es mehr

von den Materialien aufzunehmen vermag. Unter diesem Stuͤke und

uͤber dem Kessel bringt man eine mit vielen Loͤchern versehene

zinnerne Scheidewand an, damit die Pflanzentheile oder Blumen nicht in den

Kessel fallen, und keine andere Verbindung mit der Fluͤßigkeit in

demselben haben koͤnnen, als durch die Daͤmpfe, welche die Hize

daraus entwikelt.“

„Der Helm, C, hat an der Seite eine Dille,

welche sich mit dem Kuͤhler oder Verdichter, D, verbindet. Der untere Theil dieses Verdichters ruht auf der

Hoͤhe einer Stuͤze, E, die einem

Leuchter etwas aͤhnlich ist; diese Stuͤze hat in ihrem Inneren

eine Roͤhre, welche bei, G, heraustritt.

Durch das Ende dieser Roͤhre fließt der Liqueur in den Recipienten, S.“

„Dieser Verdichter wird von einer kegelfoͤrmigen Roͤhre

gebildet, die 12 Zoll lang und 2 Zoll an seiner groͤßeren Basis in der

Naͤhe des Helmes, und 18 Linien an seiner kleineren weit ist. Er

traͤgt in seinem Inneren einen Gedda'schen

Verdichter, den Fig. 15. im Durchschnitte zeigt. Er ist gegen die Stuͤze, E, so geneigt, daß das obere Ende des senkrechten

Durchmessers seiner kleineren Basis sich in derselben horizontalen Linie mit dem

unteren Ende des verticalen Durchmessers der groͤßeren Basis befindet.

Außer der großen Oeffnung, die sich im Mittelpuncte der großen Basis des

Kuͤhlers befindet, die zur Aufnahme der Dille des Helmes dient,

fuͤhrt er noch drei Roͤhren, H, I, K,

wovon zwei sich auf demselben Grade des abgestuzten Kegels befinden, und die

dritte, I, gegenuͤber auf dem

entgegengesezten Ende des Durchmessers steht. Die Roͤhre, K, welche vier Zoll lang ist, nimmt in ihrem Inneren

die Roͤhre des Trichters, M, auf, der der

Behaͤlter des kalten Wassers ist. Die Roͤhre, H, an dem anderen Ende ist Ein Zoll lang, und von

einer anderen Roͤhre, L, P, umhuͤllt,

die man nach Belieben verlaͤngern kann, um das Wasser in einen darunter

gestellten Behaͤlter ablaufen zu lassen. Diese beiden Roͤhren

stehen nur mit dem Kuͤhler in Verbindung. Die Roͤhre, I, laͤuft durch das untere Wasser des

Kuͤhlers, und steht mit dem Verdichter in Verbindung; durch diese

Roͤhre fließt das Product der Destillation ab.“

„Alle Stuͤke dieses Apparates sind aus feinem Zinne, und alle

Theile derselben, die in einander passen muͤssen, sind mit einer Kehle versehen, auf

welcher in der Drehebank einige Furchen eingeschnitten werden, damit das Werk,

mit welchem man dieselben umhuͤllt, desto besser darauf

haͤlt.“

„Dieser Apparat wird auf folgende Weise aufgestellt. Wenn man Wein

destillirt, braucht man nur den Kessel, A, den Helm,

C, und den Ofen, N;

das Stuͤk, B, dient bloß zur Destillation der

Blumen; wenn man es aber weglaͤßt, wuͤrde der Apparat in Hinsicht

auf die Stuͤze, E, deren man sich in jedem

Falle bedienen muß, zu niedrig ausfallen. Man kehrt dann die blecherne

Buͤchse, R, so um, daß ihre Muͤndung

auf den Tisch kommt, stellt den Ofen, N, auf den

Boden derselben, und darauf den Kessel, in welchen man drei Deciliter Wein

gießt. Man sezt ferner den Helm, C, darauf, und

befeuchtet das Werk an demselben mit etwas Wasser, um es aufschwellen zu machen,

druͤkt dasselbe etwas waͤhrend des Drehens, und diese

Verschließung dient statt alles Verkittens. Man verbindet die Dille des Helmes,

dessen Werk man befeuchtet hat, mit dem Halse des Kuͤhlers, und

stuͤzt denselben, indem man ihn oben auf den Halter, E, legt, nachdem man die kleine Roͤhre, I, in die untere Roͤhre eingestekt hat. Man

zuͤndet endlich die Lampe an, die man mit Weingeist gefuͤllt

hat.“

„Waͤhrend der Wein sich erhizt, richtet man die Roͤhre, LP, vor, nachdem man das Werk des Halses, H, befeuchtet hat, und leitet das Ende, P, rechts oder links, je nachdem die

Umstaͤnde es erfordern; stellt den Trichter, M, an seine Stelle, und oͤffnet den Hahn desselben, Q. In den Trichter gießt man so lang kaltes Wasser,

bis es durch die Roͤhre, P, in ein darunter

gestelltes Gefaͤß abfließt. Wenn der Helm anfaͤngt sich zu

erhizen, wird man bald die ersten Producte der Destillation uͤbergehen

sehen. Unter die Roͤhre, G, stellt man einen

Recipienten, welcher entweder eine Flasche mit umgekruͤmmtem Halse, oder

Descroizilles's Roͤhre seyn kann, die man

immer mit Vortheil bei sich haben wird. Wenn man sich dieser lezteren bediente,

so hat man, nachdem die Fluͤßigkeit bis oben an dem graduirten Maßstabe

hinaufgestiegen seyn wird, ein halbes Deciliter aufgesammelt. Man nimmt nun die

Roͤhre weg, stellt eine Flasche unter die Roͤhre, G, und schuͤttelt den erhaltenen Alkohol, um

ihn gehoͤrig zu mengen, worauf man ihn mit dem Araͤometer

pruͤft. Er muß mehr als 18 Grade zeigen. Man gießt ihn in eine Flasche,

die man verstopft, und stellt die Roͤhre an ihren Plaz, nachdem man die

Fluͤßigkeit, welche waͤhrend dieser Operation uͤberlief, in

dieselbe gegossen hat.“

„Man pruͤft das zweite Product; wenn es wenigstens 18°

zeigt, mengt man es mit ersterem, mischt es genau mit demselben, und

pruͤft es neuerdings mit dem Araͤometer. Auf diese Weise

faͤhrt man so lang fort, bis alle Fluͤßigkeiten zusammengemengt

18° zeigen. Alles was man spaͤter sammelt, und was weniger als

18° gibt, muß bei Seite gestellt werden; diese Producte sind zu schwach.

Aus der Zahl der erlittenen Deciliter sieht man bald; wie viel der Wein an 18

graͤdigem Alkohol enthaͤlt.“

„Eben dieser Apparat kann auch zur Destillation der Blumen dienen; man

nimmt dann die blecherne Buͤchse in Fig. 14. weg, die

sich unter dem Ofen befindet, und gießt Wasser, Weingeist oder Wein, nach

Umstaͤnden, in den Kessel; sezt den Aufsaz, B, Fig.

16. auf eine Scheidewand an seinem Boden; streut auf diese die Blumen,

ohne sie anzuhaͤufen, und legt eine zweite Scheidewand daruͤber,

und dann den Helm etc., wie wir oben angezeigt haben. Dieser Apparat wird

dadurch eben so hoch, wie vorher, indem die blecherne Buͤchse eben so

hoch ist, wie der Aufsaz, B.“

Fig. 15.

stellt den Kuͤhler im Durchschnitte dar. Man sieht hier den Verdichter, aa; die Roͤhren, H,

I, K; die Roͤhre, b, welche das Wasser

mit jenem des Kuͤhlers in Verbindung bringt, damit ununterbrochener Umlauf

Statt hat, und eine Verbindung zwischen, c und d.

Von dem Dampfkessel.

„Fig.

17. zeigt den auf seinem Ofen aufgestellten Dampfkessel im

Durchschnitte. Der Kessel, A, ist aus Kupfer, mit

seinem Dekel, B, versehen, welcher auf den Hals des

ersteren mittelst des Moulfarine-Seharnier-Reifes angepaßt wird.“

„Der Dekel, B, hat eine umgebogene

Roͤhre, CD, welche den Dampf

uͤberall hinleitet, wo man desselben bedarf. Diese Roͤhre hat in

dieser Absicht an ihrem Ende, D, eine Vorrichtung

mit einer Schraube, die wir, so wie das Moulfarine-Gewinde, in einem anderen

Hefte beschreiben werden, und hier mit dem Nahmen Knopf (noeud) bezeichnen. Diese Art von

Zusammenstellung ist die bequemste. Die Sicherheits-Roͤhre,

EF, dient zugleich zur Erneuerung des Wassers

in dem Kessel, und laͤßt das Wasser durch die Oeffnung, E, entweichen, wenn der Druk in dem Kessel zu groß

wird. Sie senkt sich in den Kessel bis auf 5 Centimeter uͤber dem Boden.

Eben diese Roͤhre gibt auch dem Dampfe Ausweg, und zeigt dadurch, daß der

Kessel Wasser noͤthig hat.“

„Der Hahn, G, dient zur Bestimmung der

Hoͤhe des Wassers in dem Kessel, wann man ihn fuͤllt. Man

oͤffnet ihn immer, wann man bei anhaltender Arbeit den Kessel

fuͤllt. Er hat hier einen doppelten Dienst: einmahl denjenigen, den wir

angedeutet haben, und dann Luft einzulassen, und dadurch die Gefahr des

Einsaugens zu beseitigen.“

„Fig.

18. zeigt den Durchschnitt dieses Ofens. Man sieht hier den Rost, AB; die Stuͤzen aus Mauerwerk, C, D, E, F, G, H, I, J, welche den Kessel tragen

muͤssen; die ungleichen Raͤume, a, b, c, d,

e, f, g, welche sie zwischen sich lassen, gewaͤhren der Flamme

freien Durchgang, welche auf diese Weise in einen kreisfoͤrmigen Gang um

die Seitenwaͤnde des Kessels gelangt, wie man in dem Durchschnitte Fig. 17.

sieht, und von da um den Kessel.“

„Dieser Kessel ist fuͤr eine Dampf-Erzeugung von 84 Kilogrammen

Dampf in Einer Stunde berechnet, unter der Voraussezung, daß er mit siedendem

Wasser gespeist wird; denn, wenn man Zeit mit dem Heizen des Wassers verlieren

muͤßte, wuͤrde er eine geringere Menge Dampfes liefern. Bis zur

punctirten Linie, aa, haͤlt er 230

Liter, und 306 bis zur Fuͤllungs-Linie, bb.“

„Es wuͤrde sehr leicht seyn, den Kessel immer mit siedendem Wasser

zu speisen, wenn man uͤber demselben einen anderen kleinen kupfernen

Kessel anbringt, den man mit Wasser fuͤllt, welches durch die aus dem

unteren Kessel entweichende Hize geheizt wird. Auf diese Weise koͤnnte

man viel Brenn-Material ersparen.“

Kufe zum Kochen der Erdaͤpfel mittelst

Dampfes.

Fig. 19.

stellt eine kegelfoͤrmige Kufe, A, aus

eichenen Dauben vor, welche mit eisernen Reifen und an ihren beiden Enden mit

eingesezten Boͤden versehen ist. Die ganze innere Flaͤche muß mit

Kupfer oder Blei ausgefuͤttert seyn, um ihr die gehoͤrige

Festigkeit zu geben.Wir wollen erwarten, daß diese der Gesundheit so gefaͤhrliche

Fuͤtterung gehoͤrig verzinnt, oder besser, ganz

weggelassen wird.D. Ueb. Sie ist fuͤr 900 bis 1000 Kilogramme Erdaͤpfel, oder 1280

Liter berechnet; darf aber nothwendiger Weise nicht ganz gefuͤllt werden,

weil die Erdaͤpfel sich waͤhrend des Siedens

aufblaͤhen.“

Fig. 20.

zeigt den oberen Boden. Er ist mit einem Falldekel, A, versehen, der sich in einem Gewinde dreht, und nach Belieben

oͤffnen oder schließen laͤßt. Dieser Falldekel wird mittelst der

Haͤlter, B und C,

auf dem Boden befestigt.“

„Die Roͤhre, F, Fig. 19., ist zur

Einfuͤhrung des Dampfes bestimmt, und ihre innere Oeffnung ist mit einer

durchloͤcherten schiefen Flaͤche geschuͤzt. Dadurch werden

die Erdaͤpfel gehindert, die Roͤhre, F, zu verlegen, und dem Dampfe den Zutritt zu verwehren. Sie dient ferner,

so wie die schiefe Flaͤche, H, an der

gegenuͤberstehenden Seite, dazu, daß keine Erdaͤpfel bei dem

Ausleeren in den Winkeln der Kufe zuruͤkbleiben.“

Maschine, die in Dampf gekochten Erdaͤpfel in einen

Brei zu verwandeln.

„Diese Maschine ward im J. 1817 von Hrn. Thierry

Polytechn. Journal Bd. XV. S.

161. D. erfunden. Die Haupttheile derselben sind zwei Cylinder, die wir in allen

ihren Theilen genau beschreiben muͤssen. Innenwendig sind sie aus hartem

Holze, und bilden zwei abgestuzte Kegel, welche an ihrer groͤßeren

Grundflaͤche mit einander verbunden sind; diese Grundflaͤchen

befinden sich in der Mitte der Laͤnge des Cylinders, dessen

Hoͤhlung sie beinahe gaͤnzlich ausfuͤllen. Sie sind auf

eisernen Achsen aufgezogen, welche sowohl als Stuͤze als zur Bewegung

derselben dienen. Mehrere eiserne Reife von gleichem Durchmesser mit demjenigen,

der die große gemeinschaftliche Basis beider abgestuzter Kegel umfaͤngt,

bilden das Gerippe des Cylinders, und ein Geflecht aus Eisen-Draht, dessen

Loͤcher eine halbe Linie im Gevierte haben, bedekt dieses Gerippe, und

bildet die Huͤlle des Cylinders. Dreiekige Zink-Platten bilden

Scheidewaͤnde zwischen den abgestuzten Kegeln und dem Cylinder, und

dienen, der Maschine mehr Festigkeit zu geben.“

„Das Metall-Geflecht, welches die convexe Oberflaͤche der Cylinder

bildet, ist mit den gehoͤrigen Maschen oder Loͤchern versehen,

fest aufgerollt, und an den Reifen aufgenaͤht und befestigt, welche die

Oberflaͤche dieses Cylinders bilden.“

„Diese beiden vollkommen aͤhnlichen Cylinder von gleichem

Durchmesser sind horizontal auf den oberen Querbalken des Gestelles neben

einander angebracht, so daß sie sich beinahe beruͤhren. Jeder derselben

ist, wie gesagt, mit einer eisernen Achse versehen, welche beide Achsen an den

Enden derselben Seite ein eisernes Rad fuͤhren. Diese Raͤder haben

verschiedenen Durchmesser und eine verschiedene Anzahl von Zaͤhnen. Beide

Cylinder drehen sich nach entgegengesezten Seiten mit ungleichen

Geschwindigkeiten, zerreißen die Erdaͤpfel, und treiben durch Druk den

Brei durch das Metall-Geflecht, von welchem es auf die hoͤlzernen Kegel

faͤllt, deren Oberflaͤchen sehr geneigt sind, und von welchen es

dann in eine untergestellte Kufe faͤllt.“

„Diese Kufe ist mit einer Menge kleiner Loͤcher versehen, durch

welche das in den Erdaͤpfeln enthaltene Wasser in eine andere darunter

gestellte Kufe abtroͤpfelt.“

„Ueber diesen Cylindern ist ein Rumpf angebracht, in welchen die

Erdaͤpfel unmittelbar aus der daruͤber angebrachten Dampf-Kufe

geschuͤttet werden. Durch diese Stellung der Theile wird viele Arbeit

erspart.“

„Fig.

22. ist ein Seiten-Aufriß der Maschine von derjenigen Seite, an

welcher sich die Raͤder befinden.“

„Fig.

23. ist ein Grundriß der Maschine im Vogel-Perspective.“

„Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Theile in beiden

Figuren.“

„Das Gestell, AAAA, ist aus

Eichen-Pfosten fest gezimmert.“

„Die beiden Cylinder, B, C, sind auf die oben

angefuͤhrte Weise eingerichtet. Die beiden Raͤder sind von

verschiedener Groͤße, und fuͤhren eine verschiedene Anzahl von

Zaͤhnen: das Rad, a, hat 18, das Rad, b, 21 Zaͤhne. Ihre Geschwindigkeiten sind

folglich ungleich.“

„Der bewegliche Rumpf, D, stuͤzt sich

auf das Gestell bei, c und d, und dient zur Aufnahme der Erdaͤpfel, um diese auf die

Cylinder zu uͤbertragen, welchen er sich so viel moͤglich

naͤhert, ohne sie jedoch zu beruͤhren.“

„Die Kurbel, EE, ist auf der Achse des

Cylinders, C, angebracht; sie dient dazu, die

Maschine in Bewegung zu sezen.“

„Die beiden Bretter, F und G, dienen zur Leitung des Breies in die Kufe, H, die unten durchloͤchert ist. Der Boden

derselben kann aus Weidengeflecht verfertigt seyn. Diese Kufe steht auf einer

zweiten Kufe, I, die zur Aufnahme des in den

Erdaͤpfeln enthaltenen Wassers bestimmt ist.“

Kufe zur Umwandlung des Erdaͤpfel-Breies in Zukerstoff

mittelst Schwefelsaͤure.Das Verfahren zu dieser Operation findet man im polytechn. Journale Bd. XV. S. 240. in der Anmerkung 97

beschrieben. Auf 100 Gewichtstheile roher Kartoffeln werden, wenn sie

gedaͤmpft und zermalmt sind, 4 Theile konzentrirte

Schwefelsaͤure in Anwendung gebracht. Die Kartoffeln vorher auf

Staͤrkmehl zu bearbeiten, und dann das reine Starkmehl anzuwenden,

ist zu kostspielig und ganz unnuͤz zu diesem Zweke. D.

„Die Kufe, A, Fig. 24., muß fest,

und mit Blei ausgefuͤttert seyn. Sie muß, bis zur punctirten Linie, ab, 1655 Liter fassen.“

„In der Mitte derselben ist ein Ruͤhrer, BC, befestigt. Oben laufen 5 starke

hoͤlzerne Leisten durch denselben, um die in der Kufe enthaltene

Fluͤßigkeit in Bewegung zu sezen.“

„Ein bleierner Schlauch, DE, dient, den

Dampf in die Kufe, A, zu leiten. An der

Muͤndung, D, ist der oben erwaͤhnte

Knopf, mittelst dessen man die Roͤhre, welche den Dampf von dem Kessel

herbeifuͤhrt, verbinden kann.“

„In F, ist der Auslaß-Hahn.“

„Fig.

25. zeigt dieselbe Kufe von oben. Eine bewegliche Fallthuͤre,

A, laͤßt sich wegnehmen, wenn man die

Fluͤßigkeit in die Kufe eingießen will; man schließt sie hierauf wieder

mittelst der Haͤlter, B und C.“

„Man sieht in dieser Figur einen Hahn, D, den

man in Fig.

24. nicht wahrnimmt. Dieser Hahn muß drei bis vier Centimeter von dem

Boden der Kufe angebracht seyn; er dient zum Ablassen des Bodensazes, der sich

bei dieser Arbeit erzeugt.“

Apparat zur Entfernung des uͤblen Nachgeschmakes der

Branntweine.

„Dieser Apparat besteht aus mehreren Eimern, A, B,

C, etc. (Fig. 26.) von Einem

Fuß im Durchmesser, und von 2 Fuß Hoͤhe, die mit eisernen Reifen versehen und

gehoͤrig gebunden sind; uͤber dem Boden derselben befindet sich in

einer Hoͤhe von zwei Zoll ein Doppel-Boden, welcher, wie der

Quell-Bottich, mit vielen kegelfoͤrmigen Loͤchern durchbohrt ist.

Auf diesen Doppel-Boden legt man, ungefaͤhr Einen Zoll hoch, eine Lage

kurzen Strohes, und, auf dieses Stroh, eine Lage kleiner Bach-Kiesel

ungefaͤhr von der Groͤße einer großen Erbse, welche man mit

gestoßener und gewaschener Baͤker-Loͤschkohle, die frei von allem

Staube ist, belegt. Auf diese Lagen breitet man ein Stuͤk dicht gewebter

Hanf-Leinwand, auf welche eine Schichte sorgfaͤltig gewaschenen

Flußsandes gestreut wird.“

„Alle diese verschiedenen Substanzen muͤssen den Eimer bis auf zwei

Zoll von seinem oberen Rande anfuͤllen. Unter diesem oberen Kreise

befestigt man eine Ueberlaufs-Roͤhre, c, die

wohl eingekittet ist, damit die Fluͤßigkeit nur durch diese Roͤhre

entweichen kann. Auf dieser Roͤhre befestigt man noch eine andere, d, mittelst des oben erwaͤhnten Knopfes.

Diese Roͤhre, d, wird in eine andere gerade

Roͤhre eingeloͤthet, die außen einen Trichter fuͤhrt, und

deren unterer Arm zwei oder drei Linien vom Boden des Eimers unter dem

Doppel-Boden absteht. Der Eimer, B, hat, wie der

Eimer, A, eine Ueberlaufs-Roͤhre, f.“

„In dem ersten Eimer wird diese Roͤhre, d, durch eine gerade Roͤhre, e,

ersezt, welche an ihrem oberen Ende einen Trichter fuͤhrt, in welchen man

den zu reinigenden Weingeist einlaufen laͤßt. Alle uͤbrigen Eimer,

moͤgen deren noch so viele angewendet werden, sind genau, wie der Eimer,

B, gebaut, und haben alle, wie dieser, in der

Naͤhe ihres Bodens unter dem Doppel-Boden einen Hahn; der einzige

Unterschied findet sich an dem lezten Eimer, der eine Ueberlaufs-Roͤhre,

g, hat, welche nach abwaͤrts gebogen ist,

damit der gelaͤuterte Branntwein leichter in den Kuͤbel, und nicht

an den Waͤnden desselben hinablaͤuft, was sonst leicht der Fall

seyn koͤnnte.“

„Man bringt das Faß, E, welches den

verdorbenen Branntwein enthaͤlt, hinlaͤnglich in die Hoͤhe,

damit derselbe frei in den Trichter einlaufen kann, wenn man den Hahn

oͤffnet. Man richtet die Oeffnung des Trichters so ein, daß nur die zum

Filtriren noͤthige Menge Branntweines ausfließen kann. Der Branntwein

laͤuft unter den Doppel-Boden des ersten Eimers, und steigt durch

lezteren, durch die Lage Strohes, durch die Lage der Bachkiesel, der Kohle und des Sandes empor,

und sammelt sich uͤber dem lezteren. Dort trifft er die

Ueberlaufs-Roͤhre, und fließt durch diese in den zweiten Eimer u.s.f.,

bis er in den lezten Eimer, C, gelangt, wo er durch

die Roͤhre, g, in den Kuͤbel, D, fließt, aus welchem man ihn in ein reines Faß

uͤberfuͤllt.“

„Dieser lezte Eimer muß einen Hahn unter seinem Doppel-Boden

fuͤhren, um alle Fluͤßigkeit ausleeren zu koͤnnen, die er

enthaͤlt, und die man dann nach abwaͤrts filtrirt in einem

Gefaͤße, welches auf eben diese Weise zugerichtet, und unten gleichfalls

mit einem Hahne versehen ist, durch welchen man die Fluͤßigkeit abzieht.

Man waͤscht das Filtrum, wenn es schmuzig geworden ist.“

„Dieses Verfahren ist uns immer vollkommen gelungen; wir haben aber auch

Faͤlle gehabt, in welchen wir, wenn der Branntwein einen sehr

uͤblen Geschmak zeigte, selbst 8 Eimer anwenden mußten. Wir verfuhren

hierbei auf folgende Weise:“

„Wir wendeten anfangs nur zwei Eimer an, und wenn der erste anfing in den

zweiten uͤberzulaufen, kosteten wir die Fluͤßigkeit, die sich oben

in dem ersten anhaͤufte. Als wir den Geschmak desselben nicht rein

fanden, brachten wir einen dritten Eimer an, wozu wir, bis der zweite Eimer sich

fuͤllte, Zeit genug hatten. Da der Branntwein in dem zweiten Eimer noch

nicht rein schmekte, sezten wir einen vierten bei, und so fort, bis der

Branntwein einen vollkommen reinen Geschmak darboth, was in dem siebenten Eimer

der Fall war, wo wir dann den lezten, C, anbrachten,

und dann einen excellenten Branntwein hatten.“

„Nachdem der Branntwein durch alle Eimer durchgelaufen war, und in jedem

noch Branntwein war, stellten wir den ersten auf einem Tischchen neben dem

zweiten, so daß sein Hahn den Branntwein in den Trichter des zweiten konnte

laufen lassen, und stopften die Roͤhre, d,

mit einem Korke zu. Bei Eroͤffnung des Hahnes Dritte sich dieser

Branntwein auf die vorige Weise. Eben dieß geschah auch mit den uͤbrigen

Eimern. Was den lezteren betraf, so gab er bei Oeffnung seines Hahnes vollkommen

guten Branntwein, und nichts ging verloren.“

„Dieses Verfahren scheint langweilig, und ist es wirklich, wenn man nur

mit einem Fasse zu thun hat; in einer Brennerei aber, wo man im Großen arbeitet,

darf man nur, wenn alles voruͤber ist, alle Eimer ausleeren. Dieses Verfahren ist das

Beste, was wir zur Erreichung dieses Zwekes bisher noch kennen gelernt

haben.“

Tafeln