| Titel: | Romershausen's Wasserrad. |

| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. XXX., S. 131 |

| Download: | XML |

XXX.

Romershausen's

Wasserrad.

Zusaz zu Bd.

XVIII. H. 4. S. 401. des polytechnischen Journals.

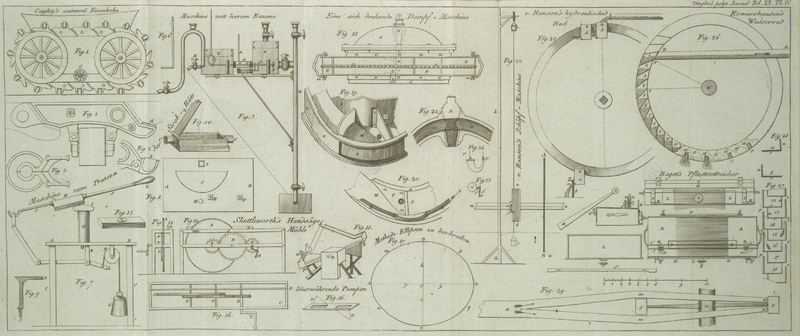

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Romershausen's Wasserrad.

Da mir in dem Berichte des Hm. Mallet uͤber ein

neues vom Herrn Grafen de Thiville vorgeschlagenes

hydraulisches Rad, ganz dieselbe Vorrichtung begegnete, welche ich bereits vor 6

Jahren in einer oͤffentlichen DrukschriftDr. Romershausen's Kunstrad fuͤr

Bergwerke, Wasserkuͤnste und Muͤhlwerke. Nebst Zeichnungen.

Zerbst, bei J. G. H. Alter. 1822 bekannt gemacht habe, so finde ich mich bewogen, diese angeblich

franzoͤsische Erfindung, als dem deutschen Boden angehoͤrig, hier

oͤffentlich zu reclamiren, und ihre vorzuͤgliche Zwekmaͤßigkeit

nochmals zu empfehlen.

Die Hauptsache dieser Vorrichtung besteht darin, daß ich zur vollkommensten Benuzung

des Aufschlagwassers – den aͤußern Umfang des Rades ganz verschloß,

und das Wasser in die sich nach dem Innern des Rades oͤffnenden Schaufeln

einleitete – und eben diese an sich einfache aber sehr fruchtbare Idee ist

es, deren Prioritaͤt ich in Anspruch nehme; indem sich die

zwekmaͤßigste Anordnung der Schaufelung hiernach von selbst ergibt, und auf

verschiedene Weise ausgefuͤhrt werden kann, wie dieses auch bei Thiville's Rad der Fall ist. Ich uͤberlasse dieses

der Wahl unserer gelehrten und praktisch erfahrnen Mechaniker, und beschreibe hier

nur das verbesserte Wasserrad, welches meine oben bemerkte Schrift zuerst angab.

Das erste Modell, welches jene Beschreibung mittheilte, war mit einem Zellen-Fortsaz

(Schwungring genannt) versehen, worin das von der Innenseite des Rades eingetretene

Wasser zu bedeutender Verlaͤngerung des Hebels nach der Peripherie hin

vorwaͤrts drang. Praktische Versuche zeigten aber bald, daß dieses eine zu

große Verzoͤgerung der Kraft mit sich fuͤhrte, und daß der volle

Effect nur bei sehr langsamer Bewegung statt finden konnte. Ich ließ daher jenen

Schwungring hinweg, und behielt bloß die in beigefuͤgter Zeichnung

dargestellte Einrichtung bei

Fig. 26. A. B. Das Gerinne, welches das Wasser bei, B, in die Schaufeln, von der inneren Seite des Rades

einleitet.

Das Rad ist am aͤußern Umfange vollkommen verschlossen, so daß dieser Umfang

selbst die Bodenschaufel abgibt. Die Lage der Zellen ist aus der Zeichnung deutlich

– ihre Einrichtung ist aber folgende. Jede Schaufel bildet eine, sowohl aus

Holz, als auch vorzuͤglich leicht aus Blech zu fertigende

Winkelflaͤche Fig. 28., a und b. Die Stellung

derselben zwischen den beiden Seiten-Kraͤnzen des Rades macht Fig. 27. deutlich, welche

dieselbe nach Hinwegnahme der aͤußern Stirnbedekung zeigt. Sie sind

abwechselnd so geordnet, daß jede Schaufel seitwaͤrts nach oben einen Canal

bildet, welcher mit den Oeffnungen, o und p, der Seiten-Kraͤnze des Rades correspondirt,

und jedesmal das Wasser der unteren Zelle oberhalb und zur Seite der daruͤber

liegenden abfließen laͤßt. Man siehet diese Oeffnungen auch in Fig. 26., wo

unterhalb ein Theil des Seiten-Kranzes und der Abfluß des Wassers durch die

Oeffnungen, o, dargestellt ist. So fließt hier das

Wasser der 13ten Zelle durch die Seitenoͤffnung neben der 12ten aus, das der

14ten Zelle stroͤmt aber auf der entgegengesezten Seite durch eine hier nicht

sichtbare Oeffnung, p, neben der 13ten Zelle aus

– u.s.w. Man siehet hiernach, daß dieses Wasserrad von 1 bis 12 an allen

wirksamen Stellen, das Wasser zu vollkommenster Kraftaͤußerung

unverschuͤttet bewahrt. Die Fliehkraft desselben laͤßt es aber, von

der Zelle 12 an, sehr schnell durch die, nun unter das Niveau desselben tretenden

Oeffnungen entweichen. Nach meinen praktischen Versuchen verstaͤrkt sich bei

dieser Einrichtung die Kraft eines solchen Rades uͤber die Haͤlfte der

seither bekannten besten Vorrichtungen, und ich glaube nicht, daß eine

sorgfaͤltigere Benuͤzung des Aufschlagwassers moͤglich seyn

wird.

Fig. 29.

zeigt die Einrichtung des Gerinnes, sie ist ganz die in meiner oben bemerkten

Schrift angegebene, und ich finde sie, ohngeachtet der Erinnerungen des Hrn. Grafen

de Thiville, sehr zwekmaͤßig. Die

Wasserleitung, A, theilt sich naͤmlich in einiger

Entfernung vom Rade bei, x, in zwei Rinnen, zwischen

welchen bei, mm, das Rad (dessen Welle, W, ist), laͤuft; bei, BB, nahem sich diese Rinnen wieder, so daß sie nur

die Radaͤrme ohne Beruͤhrung zwischen sich hindurch lassen, und gießen

ihr Wasser gemeinschaftlich in die Zellen des Rad-Kranzes, 8. Das Rad ist auf diese Weise

gleichfoͤrmiger belastet, als wenn das Gerinne wie die Zellen nur auf einer

Seite angebracht sind.

Das Gerinne liegt hier hoͤher, als bei Thiville, wo

es in der Horizontale der Radachse angebracht ist. Ich benuze dadurch nicht allein

den Wasserstoß vollkommner, indem er hier nach Fig. 26. auf das Rad, xw, wirkt, und nicht, wie bei Thiville, auf die steife Linie, zw; sondern die Kraft druͤkt hier auch noch

auf die wirksamsten Theile des Rades 1–4, welche sonst ganz muͤßig

bleiben. Die Rechnung zeigt bei verhaͤltnißmaͤßig kleinerem Rade diese

Einrichtung als die vortheilhafteste – und ein bedeutender Gewinn geht aus

der Belastung der aͤußersten Radperipherie hervor. Auch moͤchte ich

das Eintauchen des Rades in das abfallende Wasser, wo moͤglich vermieden

sehen, da es bei der bekannten Adhaͤsion, die freie Bewegung des Rades nicht

allein behindert, sondern lezteres auch noch bei einiger Schnelligkeit eine

bedeutende Wassermasse als Gegengewicht auf der anderen Seite in die Hoͤhe

schleudert.

Wir sind reich an Aufschlagwasser, dieser billigsten und sichersten aller

Kraͤfte; betrachtet man aber, wie dasselbe im Allgemeinen noch durch die

unzwekmaͤßigsten Vorrichtungen nuzlos verschleudert wird, so wird man dem

Verfasser den Wunsch nicht verargen, daß zu baldiger Anwendung und weiterer

Ausbildung dieses Wasserrades der schlichte Name des Deutschen wenigstens nicht

hinderlich seyn moͤge.

Elard Romershausen.

Tafeln