| Titel: | Neu erfundenes Trommel-Gebläse, worauf Karl Powell, Gentleman zu Rockfield in Monmuthshire, sich am 7. Junius 1825 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. XCIV., S. 338 |

| Download: | XML |

XCIV.

Neu erfundenes Trommel-Gebläse, worauf Karl Powell, Gentleman zu

Rockfield in Monmuthshire, sich am 7. Junius

1825 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. N. 52. S.

343.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

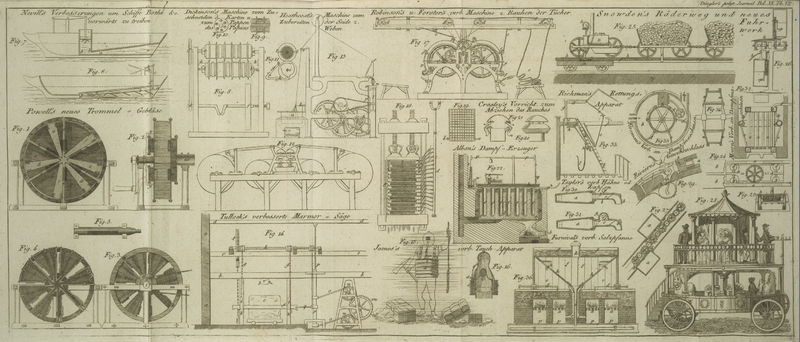

Powell's, neu erfundenes Trommel-Gebläse.

Dieses verbesserte Trommel-Geblaͤse enthaͤlt mehrere

Scheidewaͤnde, welche das Innere desselben in mehrere Abtheilungen oder Luftkammern theilen, in

deren jeder sich ein Staͤmpel in der Richtung des Halbmessers befindet. So

wie die Trommel sich um ihre Achse dreht, fallen die Staͤmpel von einer Seite

nach der anderen durch ihre Schwere, und treiben die Luft aus durch Klappen, die

sich nach auswaͤrts oͤffnen, und erhalten neue Luft fuͤr die

Luftkammern durch Klappen, die sich nach innen oͤffnen.

Die Anwendung des obigen Grundsazes erlaubt einige Abaͤnderungen im Baue

dieser Maschine; der Patent-Traͤger waͤhlt jedoch die auf Fig.

1–5 dargestellten Formen. Fig. 1. ist ein

Durchschnitt des Geblases, wovon die eine Wand abgenommen ist, um die innere

Einrichtung der Trommel mit ihren Scheidewaͤnden, und der Lage der

Staͤmpel innerhalb derselben zu zeigen. Fig. 2. ist ein

Quer-Durchschnitt desselben, in welchem man die Klappen und die

Entleerungs-Roͤhre noch deutlicher sieht.

Die Trommel steht in einem Gestelle, und dreht sich auf der einen Seite um ihre

Achse, auf der anderen um die Entleerungs-Roͤhre. Sie kann durch eine Kurbel,

oder mittelst eines Laufbandes und einer Trommel, die durch eine Dampf-Maschine,

oder durch irgend eine Triebkraft in Bewegung gesezt wird, gedreht werden. a, b, c, d, e, f sind sechs keilfoͤrmige

Staͤmpel, und schwingen sich auf Achsen oder Zapfen, um den Mittelpunct der

Trommel. g, h, i, k, l, m, sind sechs

Scheidewaͤnde, welche den inneren Raum der Trommel in eben so viele

Faͤcher, n, o, p, q, r, s, theilen. Die Klappen,

tt, (Fig. 2.) oͤffnen

sich nach innen, und sind außen in Gehaͤusen an der sich drehenden Trommel,

um die Luft frei in die Kammern gelangen zu lassen. Die Klappen, uu, sind an der gegenuͤberstehenden Seite,

und oͤffnen sich nach auswaͤrts, wodurch die Luft in die

aͤußere Kammer oder Buͤchse, vv,

gelangt, und aus dieser durch die Roͤhre, w, in

ununterbrochenem Strome ausfaͤhrt.

Wenn die Trommel sich dreht, kommen die verschiedenen Staͤmpel nach und nach

auf folgende Weise in Thaͤtigkeit. Man seze der Staͤmpel, a, ruhe auf der Scheidewand, g. Sobald diese Scheidewand eine senkrechte Lage erhaͤlt, wird

dieser Staͤmpel, a, links abfallen durch seine

eigene Schwere, und alle in der Kammer, n, enthaltene

Luft durch die Klappe, u, in der Scheidewand, h, austreiben. Die Klappe, t, in der Scheidewand, g, wird sich zugleich nach

innen oͤffnen, und der Luft neuen Zutritt in die Kammer, n, hinter dem Staͤmpel gestatten. Waͤhrend der Zeit, als die

Trommel ein Sechstel ihres Umlaufes vollendete, wird der Staͤmpel, a, in die Lage des Staͤmpels, b, gekommen seyn, und beinahe alle Luft aus der Kammer

auf jener Seite, welche sich unter dem Staͤmpel befindet, durch die Klappe,

u, ausgetrieben haben. Neue Luft wird dafuͤr

durch die Klappe, t, in der Scheidewand, g, auf obige Weise in die Kammer treten, und diese

fuͤr die naͤchste Wirkung des Staͤmpels fuͤllen. Nachdem

die Trommel zwei Sechstel ihres Umlaufes vollendet hat, wird die Scheidewand, g, in der Lage der Scheidewand, i, sich befinden, und der Staͤmpel, a,

wird in die Lage des Staͤmpels, c, gefallen seyn,

wofuͤr die Staͤmpel, f, und e, in die Lage von, b, und

a, vorgeruͤkt seyn werden, wo dann jeder auf

die oben angegebene Weise die Luft aus seiner Kammer ausgetrieben haben wird.

So wie die Trommel sich weiter dreht, kommen die Staͤmpel nach und nach in die

oben angezeigten Lagen, jeder treibt die Luft aus dem Fache oder aus der Kammer, in

welcher er arbeitet, und bringt sie in die aͤußere Kammer oder

Buͤchse, vv, aus welcher sie in einem Zuge

durch die Roͤhre, w, vor den Ofen, oder

uͤberhaupt dort hin gelangt, wo man Wind haben will.

So wie die Trommel sich dreht, entsteht eine doppelte Wirkung der Staͤmpel,

wodurch zwei verschiedene Luftstroͤme auf ein Mahl ausgetrieben werden. Man

seze irgend ein Staͤmpel, sey, in der Lage, c,

und ruhe an der Scheidewand, k. So wie die Trommel sich

fortdreht, kommt die Scheidewand, k, in die Lage von l, wo dann die Schwerkraft des Staͤmpels

denselben in die Lage von, d, herabzufallen

noͤthigen wird, und die Luft in dem Fache durch die Klappe, u, in die aͤußere Kammer, v, ausgetrieben wird, und die sich oͤffnende Klappe, t, auf der entgegengesezten Seite des Staͤmpels

neue Luft zulaͤßt. Auf dieselbe Art macht jeder Staͤmpel

waͤhrend der Umdrehung der Trommel seine ruͤkgaͤngige Bewegung,

und bewirkt hierdurch ein zweites Austreiben der Luft aus seiner Kammer, nachdem er

aus seiner unteren Lage gekommen ist. Auf diese Weise wird also ein ununterbrochenes

Ausstroͤmen der Luft unterhalten, so lauge die Trommel in Bewegung

bleibt.

Der Patent-Traͤger beschraͤnkt sich nicht auf die Zahl von 6 Kammern

und Staͤmpeln; sondern er wendet, nach der Groͤße der Trommel, und nach der

Groͤße der verlangten Wirkung, deren mehr oder weniger an, pakt aber die

Kanten derselben so, daß sie, bei der moͤglich geringsten Reibung, das

Entweichen der Luft unmoͤglich machen.

Der Patent-Traͤger schlägt diese Vorrichtung auch als einen Exhaustor, zum

Ausziehen der verdorbenen Luft aus Bergwerken, Schiffsraͤumen, und

uͤberhaupt dort, wo ein Ventilator noͤthig ist, vor. Die innere

Einrichtung und die Wirkung bleibt an dieser Vorrichtung, wo sie als Erhaustor

wirkt, dieselbe, nur mit dem Unterschiede, daß, in diesem Falle, eine feststehende

Kammer, oder Buͤchse, yy, außen auf der

Trommel angebracht worden seyn muß, wo die Klappen, tt, sich befinden, und die Trommel sich zugleich mit einer Roͤhre,

x, die aus dem Bergwerke, oder irgend einem Orte,

der gereinigt werden soll, drehen muß. Diese Buͤchse und die Roͤhre

sind durch punktirte Linien in Fig. 2. angedeutet.

Wenn diese Buͤchse angebracht ist, und die Trommel gedreht wird, erhalten die

Klappen, tt, ihre Luft aus der Roͤhre, x, die durch die Kammer, y,

lauft, und treiben sie bei den Klappen, uu, durch

die oben beschriebene Wirkung der Staͤmpel hinaus. Dieser Exhaustor wird auch

ohne die Buͤchse, v, und die Roͤhre, w, wirken, wenn man statt der Roͤhre, w, eine Achse anbringt, auf welcher die Trommel sich

dreht: die verdorbene Luft wird dann in die Atmosphaͤre entweichen.

Eine Abaͤnderung an diesem verbesserten Gebläse zeigt Figur 3 und 4. Eine Reihe

gewoͤhnlicher Blasebaͤlge steht hier um eine Roͤhre oder einen

hohlen Cylinder in der Richtung der Halbmesser desselben, dreht sich um diesen

Cylinder, als um ihre Achse, und wirkt durch ihre Schwerkraft auf folgende

Weise:

Jeder Blasebalg besteht aus zwei vierekigen Brettchen, wovon das eine fest steht, das

andere als Falldekel wirkt, und sich um Angeln dreht. Beide dieser Brettchen sind an

drei Kanten, wie gewoͤhnliche Blasebaͤlge, mittelst weichen Leders

verbunden, und bilden eine luftdichte keilfoͤrmige Kammer, deren Weite

wechselt, wie der Falldekel um seine Angeln sich dreht, und sich hebt oder

senkt.

Fig. 3. ist

ein Seiten-Aufriß der vollendeten Maschine; Fig. 4. ein Durchschnitt,

der den inneren Bau derselben zeigt, a, b, c, d, e, f, g,

h, sind acht Blasebalge in gleicher Entfernung von den Central-Platten, i, und dem aͤußeren Ringe, kk. Das untere Brettchen eines jeden Blasebalges

ist an den Central-Platten befestigt, und an den aͤußeren Ringen,

waͤhrend das obere Brettchen, oder der Falldekel, frei auf seinem

Angelgewinde steigt oder faͤllt. I, ist eine

hohle walzenfoͤrmige Roͤhre auf dem Querbalken, mm, der in Fig. 5. abgenommen

dargestellt ist. Auf dieser Roͤhre dreht sich die Maschine, die

vorlaͤufig gehoͤrig abgewogen seyn mußte, n, ist eine Lauftrommel an der Seite der Maschine, uͤber welche ein

Laufband von einer Dampfmaschine, oder von irgend einer Triebkraft herlaͤuft.

Dadurch wird nun die Maschine um die feststehende Achse, I, in Bewegung gesezt, und die Blasebaͤlge wirken durch ihre

Schwere.

Man sieht aus der Figur, daß der Blasebalg, a,

zusammengefallen, und außer Thaͤtigkeit ist; wenn er aber, so wie die

Maschine sich dreht, in die Lage, b, gekommen ist, wird

die Schwere des beweglichen Brettes dasselbe von dem feststehenden entfernt, die

Klappe geoͤffnet, und Luft in den inneren Raum desselben eingelassen haben.

Waͤhrend der Zeit, als der Blasebalg in die Lage, c, gekommen ist, hat er sich beinahe in den groͤßten Winkel

geoͤffnet, und sein Inneres mit Luft erfuͤllt. Die Blasebaͤlge

kommen, so wie die Maschine sich dreht, nach und nach in die Lagen, d, und e; wenn sie aber

nach, f, kommen, beginnt das Gewicht des Dekels

denselben niederzudruͤken, und die Luft wird durch seinen Schnabel in die

hohle Roͤhre, I, ausgetrieben, indem eine

Oeffnung in derselben angebracht ist, die beinahe ein Viertel ihres Umfanges

betraͤgt, und so lange als die Breite des Schnabels des Blasebalges ist. Man

sieht dieß deutlicher in der Figur 5, wo diese

Roͤhre abgenommen dargestellt ist. So wie die Maschine fortfaͤhrt sich

zu drehen, wird die Luft immerdar ausgetrieben, indem das obere Brett auf das untere

niedersteigt, wie man bei, g, sieht, und wenn der

Blasebalg endlich in die Lage, h, gekommen ist, ist die

Luft gaͤnzlich ausgetrieben. Auf diese Weise fuͤllen sich nun die

Blasebaͤlge immerdar, und treiben ihre Luft aus: die Roͤhre, I, auf welcher die Maschine sich dreht, wirkt als

Klappe, und schließt den verschiedenen Baͤlgen den Ausgang, außer an jener

Stelle, wo sie in Wirkung treten sollen.

Der Patent-Traͤger zieht vierekige Blasebaͤlge vor. Er glaubt dadurch

viel Kraft zu ersparen, und meint, daß zu dem Treiben aller dieser Balge nicht mehr Kraft erfordert

wird, als zu dem Treiben eines einzigen.

Tafeln