| Titel: | Verbesserung an den Maschinen und an dem Verfahren zum Rauhen der Tücher und anderer Stoffe, und auch zum Pressen, worauf Sam. Lord, Jak. Robinson und Joh. Forster, alle Kaufleute und Fabrikanten zu Leeds in Yorkshire, sich am 11. August 1825 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. XCIX., S. 350 |

| Download: | XML |

XCIX.

Verbesserung an den Maschinen und an dem

Verfahren zum Rauhen der Tücher und anderer Stoffe, und auch zum Pressen, worauf

Sam. Lord,

Jak. Robinson und

Joh. Forster, alle

Kaufleute und Fabrikanten zu Leeds in Yorkshire, sich am 11. August 1825 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of Arts. N. 62. S.

5.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Lord's, Verbesserung an den Maschinen und an dem Verfahren zum

Rauhen der Tücher u. anderer Stoffe, und auch zum Pressen.

Diese Verbesserungen bestehen 1) in einer besonderen Art von sogenannter

Gig-Muͤhle, welche zwei Cylinder oder Gig-Trommeln fuͤhrt, die sich in

entgegengesezter Richtung drehen, und so eingerichtet sind, daß ein Cylinder in

Umtrieb ist, und das Haar in einer Richtung aufrichtet, waͤhrend der andere

Cylinder stillsteht, und Zeit gewahrt, die Karden-Staͤbe zu wechseln, d.h.,

die abgenuͤzten weg zu thun, und frische dafuͤr einzusezen. Durch

diese Vorrichtung wird es nun nicht mehr noͤthig, die Endstuͤke des

Tuches, welche zusammengenaͤhet werden, so daß das Stuͤk Tuch eine Art

von Laufband uͤber den Cylinder bildet, aufzutrennen und neuerdings

zusammenzunaͤhen, wenn die Richtung, in welcher das Stuͤk laufen,

d.h., die Wolle aufgerauht werden soll, geaͤndert werden muß; denn bei dieser

Gig-Muͤhle ist es bloß noͤthig, die beiden Walzen zu wechseln, wodurch

das Tuch von einem Cylinder entfernt, und mit dem anderen unmittelbar in

Beruͤhrung gebracht, und daselbst in entgegengesezter Richtung gerauht wird.

Die Verbesserungen bei dem Pressen der Tuͤcher und anderer Fabrikate, als der

zweite Theil dieser Verbesserungen, bestehen in der Anwendung hohler Platten, die

mit Dampf geheizt werden, nachdem sie in die Presse eingesezt wurden, und dann mit

Wasser abgekuͤhlt werden, sobald die Waare den gehoͤrigen Grad von

Hize und Pressung erhalten hat. Durch diese Vorrichtungen kann die Temperatur der

Platten nach Umständen, und nach Verschiedenheit der Waaren regulirt werden.

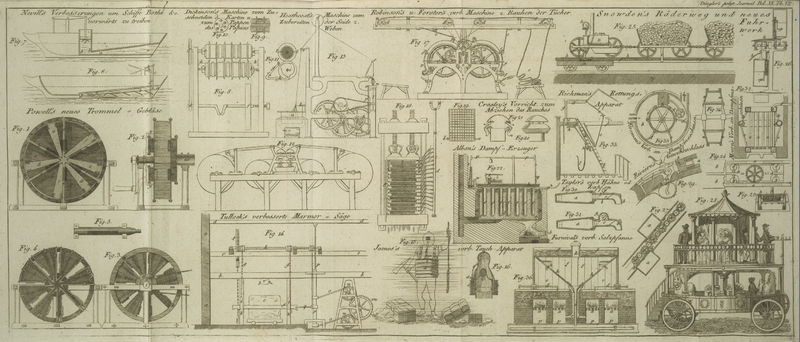

Fig. 17. ist

ein Seiten-Aufriß der verbesserten Gig-Muͤhle. a

und b, sind die zwei Cylinder, die in eisernen Lagern

laufen, und auf deren Umfange die Karden-Staͤbe auf die gewoͤhnliche

Weise angebracht sind. Diese Cylinder werden mittelst Fangen gedreht, die sich auf ihren

Achsen schieben lassen, und die sie an große Zahnraͤder sperren, welche in

der Figur nicht angedeutet sind, weil sie an der Hinterseite vorkommen. Diese

Raͤder greifen in einander, und werden durch irgend ein schikliches Triebwerk

in Umlauf gesezt, welches mit einer Dampfmaschine, oder mit irgend einer anderen

Triebkraft in Verbindung steht. Sobald die Achse des Cylinders, a, mittelst ihres Fanges an ihr hinteres Rad gesperrt

ist, dreht sich die Walze nochwendig mit derselben um, und der Cylinder, b, bleibt stehen, wenn der Fang von der Achse desselben

abgezogen wird.

Das Tuch bildet das Band ohne Ende, ccc, welches

uͤber eine Reihe von Walzen, ddd, lauft,

die demselben als Leiter oder Fuͤhrer dienen. Die Walze, e, gibt dem Tuche die gehoͤrige Spannung, und

druͤkt es gegen den Umfang des Gig-Cylinders. Dieser Druk, so wie die Gewalt

der Wirkung des Gig's gegen das Tuch, kann vermehrt oder vermindert werden, je

nachdem man den Zahnstok, f, welcher diese Walze, e, fuͤhrt, und der durch den Triebstok, g, getrieben wird, hebt oder senkt. Die

Triebstoͤke, hh, schieben sich loker auf

den Achsen der Gig-Cylinder, drehen sich aber mit denselben, wenn sie durch ihre

Fange, ii, an dieselben gesperrt werden. Diese

Triebstoͤke und die Zahnraͤder, kk

und l, greifen in einander, drehen sich mit einander,

und sezen die Walze, m, in umdrehende Bewegung, wie die

punctirten Linien andeuten. Oben auf der Walze, in, liegt die Walze, n, die durch Reibung gedreht wird. Diese beiden Walzen

ziehen das Tuch uͤber den Gig-Cylinder, und treiben zugleich die

Baͤnder, welche die Leitungs-Walzen, ddd,

oben in Bewegung sezen.

Man wird nun einsehen, daß, wenn der Gig-Cylinder, a, in

Thaͤtigkeit ist, das Tuch rechts gezogen wird, unter der Spannungs-Walze, e, und uͤber den Gig-Cylindern, a, zwischen den Zugwalzen, n

und m, durch, und von da zu den Leitungs-Walzen

hinauflauft, wo es dann, nachdem es oben heruͤberlaͤuft, in derselben

Richtung wieder herabfallt, und so ohne Ende nach einer und derselben Richtung

fortzieht.

Nachdem das Tuch in dieser Hinsicht hinlaͤnglich bearbeitet wurde, wird es von

dem Gig-Cylinder, a, weggenommen, und mit dem Cylinder,

b, in Beruͤhrung gebracht, indem man die

Spannungs-Walze, e, abnimmt, und eine aͤhnliche

bei, o, in dem Lager oben an dem Zahnstoke, p, anbringt. Wenn diese mit dem darunter befindlichen Tuche herabgezogen

wird, so haͤlt sie dasselbe auf dem Umfange des Cylinders, b, an, so wie vorher, e, es

auf, a, that. Die Faͤnge werden nun gewechselt,

der Cylinder, b, wird in Umtrieb gebracht, und das Tuch

in entgegengesezter Richtung gerauht, welches nun links abfaͤllt.

Die Patent-Traͤger nehmen an dieser Gig-Muͤhle bloß die Art, die zwei

Cylinder auf obige Weise aufzustellen, und die noͤthige Vorrichtung,

dieselben abwechselnd in und außer Umlauf zu sezen, dann die Walzen zum Leiten und

Wechseln des Tuches von einem Cylinder auf den anderen, damit es in beiden

Richtungen gerauht werden kann, ohne daß die Naht an den Endstuͤken wieder

aufgetrennt werden darf, als ihr Patent-Recht in Anspruch.

Was die hohlen Platten zum Pressen betrifft, so koͤnnen diese auf verschiedene

Weise eingerichtet, und der Dampf und das Wasser kann auf verschiedene Art in

dieselben geleitet werden. Eine bequeme und zwekdienliche Weise ist in Fig. 18 und

19.

dargestellt. Fig.

19. zeigt eine solche hohle Platte, von welcher der obere Theil

weggenommen ist, um die innere Einrichtung derselben zu zeigen. Sie besteht aus zwei

eisernen Platten von ungefaͤhr 1/8 Zoll Dike, welche die obere und untere

Oberflaͤche derselben bilden. Die Seiten werden von einem eisernen Reife

gebildet, der ungefaͤhr 1/3 Zoll breit, und 3/4 Zoll tief ist. Innerhalb

dieses Reifes kommen die Scheidewaͤnde zu liegen, oder die sich

durchkreuzenden Rippen, wodurch die obere und die untere Platte gestuͤzt

wird. Die Rippen werden dadurch unter einander verbunden, daß sie in einander

eingeschnitten werden, und zwischen den Verbindungen sind Theile weggeschnitten,

damit das Wasser und der Dampf uͤber die innere Oberflaͤche der hohlen

Platte wegfließen kann, indem die beiden. Platten dampfdicht schließen. An der Seite

der Platte ist auf irgend einer schiklichen Stelle eine kleine Roͤhre, a, angebracht, durch welche der Dampf in das Innere der

Platte geleitet wird, und an einer anderen schiklichen Stelle ist auf der

entgegengesezten Seite eine Roͤhre, b, mit einem

Sperrhahne, durch welche der Dampf und das Wasser ausgelassen wird.

Fig. 18.

stellt eine gewoͤhnliche Presse dar, in welcher Tuͤcher und andere

Waaren auf die bekannte Weise zwischen heißen Platten gepreßt werden. In diese Presse kommen die hohlen

Platten bei, ccc, wo auch die Art und Weise

dargestellt ist, wie der Dampf in dieselben geleitet wird. dd, ist eine Roͤhre, die von irgend einem

Dampfkessel in einer schiklichen Entfernung den Dampf herleitet, und, e, ist eine Roͤhre, die kaltes Wasser aus einem

oben befindlichen Behaͤlter herabfuͤhrt. Bei der Vereinigung dieser

Roͤhren befindet sich ein Hahn mit drei Roͤhren, wodurch, nach

Belieben, Dampf oder Wasser in den unteren Theil der Roͤhre, d, herbeigeleitet werden kann. An der Seite der

Roͤhre, d, befindet sich eine Reihe gegliederter

Roͤhren, fff, welche mit den kleinen

Roͤhren, aa, an der Seite der hohlen

Platten in Verbindung gebracht werden muͤssen. Diese Verbindung geschieht

mittelst Cylinder-Stuͤken, die entweder auf die Enden der Roͤhren

geschraubt werden, oder sich daruͤber hin und her schieben lassen, welche

Verbindung man ein Vereinigungs-Geschiebe (union joint)

nennt. Auf diese Weise wird der Dampf in die hohlen Platten gelassen, und da diese

niedersteigen, wenn die Presse angezogen wird, so gestatten die Gefuͤge den

Roͤhren, ff, sich zu

verlaͤngern.

Ehe der Dampf eingelassen wird, werden die Haͤhne der Roͤhren, bb, geoͤffnet, damit der Dampf durchblasen,

und das in denselben allenfalls verdichtete Wasser hinausjagen kann. Man schließt

nun die Haͤhne, und die Platten werden durch den Dampf auf einen Grad erhizt,

den man mittelst eines kleinen Thermometers vorne an mehreren Platten leicht

bemessen kann.

Nachdem die Waaren den gehoͤrigen Grad von Hize erhalten haben, sperrt man,

wenn man sie schnell abkuͤhlen will, den Dampf mittelst des dreiwegigen

Hahnes ab, und laͤßt kaltes Wasser in den unteren Theil der Roͤhre,

d, welches durch die Roͤhren, f und a, zufließt, die

Platten, c, fuͤllt, und bei den Hahnen, b, abfließt, wodurch die Platten in wenigen Minuten

vollkommen kalt werden.

Um zu hindern, daß das Wasser nicht auf die Waaren kommt, ist ein zinnernes

Gefaͤß, g, an der Seite angebracht, welches an

einer Seite mit Oeffnungen versehen ist, die Lippen bilden, in welche die

Roͤhren, b, eingefuͤhrt werden. Dieses

Gefaͤß kann entweder mit einem Abzuge versehen, oder so weit seyn, daß es

alles ablaufende Wasser aufnehmen kann.

Uebrigens beschraͤnken die Patent-Traͤger sich nicht bloß auf die hier gezeichnete

Vorrichtung, da es mehrere Methoden gibt, diese hohlen Platten mit Dampf und Wasser

zu fuͤllen; sie nehmen die hohlen Platten und die Fuͤllung derselben

in Anspruch, durch welche sie den Zwek des Pressens besser, leichter und schneller

zu erreichen meinen, indem die Hize dadurch auf jeden Grad gebracht und

gleichfoͤrmig unterhalten werden kann, was durch das gewoͤhnliche

Heizen der Platten im Ofen nicht moͤglich ist. Man erspart uͤberdieß

einen Ofen, da ein kleiner Kessel, irgendwo im Hause angebracht, statt desselben

dienen kann.

Tafeln