| Titel: | Beschreibung einer von Hrn. Hacks, Mechaniker zu Paris, erfundenen Maschine zum Zersägen der Bäume. |

| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. CXVII., S. 454 |

| Download: | XML |

CXVII.

Beschreibung einer von Hrn. Hacks, Mechaniker zu

Paris, erfundenen Maschine zum Zersägen der

Bäume.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. N. 254. S. 256.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Hacks's, Beschreibung einer erfundenen Maschine zum Zersägen der

Bäume.

Wir haben im Bulletin de la Société, Junius

1822, S. 181. (Polytechn. Journ. Bd. XI. S.

265.) eine tragbare Saͤgemaschine des Hrn. Hacks zum Absaͤgen der Baͤume auf der Wurzel beschrieben.

Bei dieser Maschine, die zur Faͤllung eines Waldes in Louisiana bestellt war,

befand sich eine zweite zum Zersaͤgen der Baͤume, sobald sie

gefaͤllt waren. Auch diese Maschine ist tragbar; wir machten sie aber damahls

nicht bekannt, weil sie uns weniger wichtig schien, als die erstere, von der sie

sich vorzuͤglich dadurch unterscheidet, daß sie sich in einer senkrechten

Ebene bewegt.

Wir haben indessen die Zeichnungen, die zu derselben gehoͤren, erhalten, und

daran bemerkt, daß der Mechanismus, durch welchen die Saͤge auf den zu

zersaͤgenden Baum angebracht wird, sinnreich ist, und eine Idee darbiethet,

die auch noch andere nuͤzliche Anwendungen gestattet. Dieß bestimmte uns zur

Bekanntmachung folgender Beschreibung derselben.

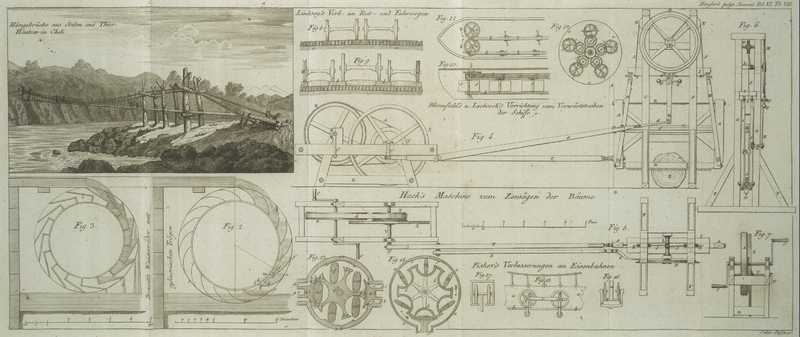

Die Tab. VIII. zeigt sie im Grundrisse, Durchschnitte

und Aufrisse. Sie besteht 1) aus einem feststehenden Gestelle, in welchem die

Saͤge spielt; 2) aus der Vorrichtung zum Drehen der Kurbeln, mittelst welcher

man die Saͤge hin und her bewegt.

Der Rahmen, AA, Fig. 4. ist jenem in der

ersten Maschine aͤhnlich, jedoch mit dem Unterschiede, daß er nicht

horizontal, sondern vertical ist. Dieser Rahmen, der sich zwischen vier Pfosten, GG, des Gestelles, F,

bewegt, ist so aufgehaͤngt, daß die Saͤge nur in dem Maße in das Holz

eindringt, als die Arbeit fortschreitet; denn man hat bemerkt, daß, wenn sie ihrem

eigenen Gewichte uͤberlassen waͤre, sie zu sehr einbisse und sich

verlegte.

Jedes Ende des Rahmens, A, haͤngt in

hoͤlzernen Leisten, HH, die durch Gewinde,

aa, mit einer Querbuͤhne, I, verbunden sind, die zwischen den beiden Pfosten, GG, auf- und niedersteigt. Diese Bewegung

erhaͤlt sie durch die Schnuͤre, JJ,

die an einem Ende an der Buͤhne bei, bb,

befestigt sind, und mit dem anderen uͤber die Rollen, kk, laufen. Diese Schnuͤre laufen um die

Walze, L, so, daß, wenn diese Walze sich dreht, sie

beide zu gleicher Zeit niedergelassen werden, um das regelmaͤßige und

gleichfoͤrmige Niedersteigen der Saͤge zu bewirken.

Man begreift, daß, wenn der Rahmen, A, seinem eigenen

Gewichte uͤberlassen waͤre, er die Walze, L, drehen, und fest auf dem zu zersaͤgenden Baume aufliegen

wuͤrde; dadurch wuͤrde die Bewegung der Saͤge hart und sehr

erschwert werden; wenn aber, im Gegentheile, diese Walze befestiget waͤre;

koͤnnte der Rahmen nicht niedersteigen. Man mußte also ein Mittel finden,

diesen doppelten Nachtheil zu beseitigen, was Hr. Hacks

auf folgende Weise bewirkte.

Er zog auf der Achse der Walze, L, ein Schieberad, M, auf, in dessen Zaͤhne abwechselnd zwei

Sperrkegel, N, O, so eingreifen, daß sie nicht beide

zugleich daß Rad festhalten. Die Bewegung dieser Sperrkegel um ihren

gemeinschaftlichen Mittelpunct, g, ist so berechnet, daß, wenn der eine

gegen einen Zahn sich stuͤzt, der andere in die Mitte eines anderen Zahnes

einfaͤllt. Wenn also der Zahn, N, aus dem Zahne

los wird, den er hielt, wird das Schiebrad, M, von der

Schwere der Saͤge gezogen, sich so lang drehen, bis es dem Sperrkegel, O, begegnet, d.h., um einen halben Zahn. Dann stemmt

sich der Sperrkegel, N, gegen die Mitte des folgenden

Zahnes, und befindet sich in derselben Lage, in welcher ehevor der Sperrkegel, O, gewesen ist. Diese Bewegung geschieht bei jedem Zuge

der Saͤge mittelst der beiden Arme des Hebels, PQ, die die Verlaͤngerung der Sperrkegel bilden, und mit Zwei

kupfernen Kugeln versehen sind, die auf derselben Achse, g, schwanken. Bei jeder Schwankung, wo der Arm des Hebels, Q, sich hebt, wird der Sperrkegel, N, los, waͤhrend der Arm, P, der durch das Gewicht der Kugel sich senkt, den Sperrkegel, O, in einen der Zaͤhne des Schiebrades eingreifen

macht, und so geht es abwechselnd fort.

Die Arme des Hebels, PQ, erhalten ihre

Thaͤtigkeit durch die eiserne Schiene, R, die

mittelst eines Gewindes an dem Puncte, d, mit einer

hoͤlzernen Ziehstange, S, verbunden ist, welche

an der Laufstange, T, befestigt ist, deren Bewegungen

sie folgt.

Dieß ist der Mechanismus, welcher der Saͤge den hinlaͤnglichen Grad von

Druk auf das zu saͤgende Holz gibt. Damit aber das Saͤgeblatt nicht

zwischen den Wangen wakelt, hat man an jedem Ende der Fassung, A, die Leiter, ee,

angebracht, die gleichzeitig mit dem Rahmen in den hohlen Falzen an der inneren

Seite der Pfosten, GG, auf- und niedersteigen.

Diese Leiter vereinigen sich 1) mit dem Rahmen durch eine Verdikung, f, des Querbalkens, C, der

sich in dazu eigens angebrachten Einschnitten einsenkt. 2) unter sich an ihrem

unteren Ende mittelst einer Querstange aus Eisen, die ihrer Breite nach gespalten

ist, damit das Blatt der Saͤge, D, frei

durchlaufen kann. Die sechste Figur gibt nur eine undeutliche Idee von diesen

Leitern, die durch andere Stuͤke verstekt sind; es ist aber leicht, den Bau

derselben zu begreifen.

Da die Saͤge nur durch die Leiter, HH,

aufgehaͤngt erhalten wird, so bewegen sich, wenn die Saͤge in

Thaͤtigkeit gesezt wird, diese Schienen auf ihren oberen Gewinden, aa, und wirken wie eine Schwinge; wie daher eines

der Enden der Saͤge sich von dem Mittelpuncte des Baumes entfernt, hebt es

sich in die Hoͤhe, waͤhrend das andere sich senkt, und umgekehrt, was

nothwendig ist, um die Zaͤhne bei jedem Stoße frei zu machen.

Die Saͤge erhaͤlt ihre Bewegung hin und her durch ein in einiger

Entfernung angebrachtes Zugwerk, das aus zwei Rollen, YZ, besteht, die durch einen Laufriemen, A',

verbunden sind, den man mittelst zweier Kurbeln, C'C',

treibt; an jeder Kurbel steht ein Mann. Die Achse, V,

der Rolle, Y, hat ein Flugrad, X, und eine Kurbel, U, durch deren Umdrehung

eine Laufstange, T, abwechselnd gezogen und gestoßen

wird, die mittelst eines Gewindes an dem Rahmen befestigt ist, der die Saͤge

fuͤhrt. Diese Vorrichtung macht alles Raͤderwerk der ersten Maschine

uͤberfluͤßig.

Diese Saͤge kann nicht bloß zum Faͤllen der Waͤlder, sondern

auch bei Verarbeitung des Bauholzes mit Vortheil angewendet werden. Die

Geschwindigkeit derselben ist beinahe eben so groß, wie an der ersten Maschine,

d.h., sie fuͤhrt 80 Schnitte in einer Minute.

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 4. Die

Maschine sammt ihrem Zugwerke von der Vorderseite.

Fig. 5.

Grundriß derselben.

Fig. 6. Das

Gestell, welches die Vorrichtung an der Saͤge traͤgt, von der Seite

nach der Linie, AB, in Fig. 4.

Fig. 7. Das

Zugwerk der Saͤge von hinten.

AA, Aufzug der Saͤge; B, eiserne Querstange zur Spannung der Saͤge; C, hoͤlzerner Querbalken mit einer Verdikung zur

Vereinigung der beiden Pfosten, A, in ihrer Mitte; D, das Blatt der Saͤge; E, der zu zersaͤgende Baum; F, Gestell

der Maschine; GG, Pfosten, zwischen welchen die

Saͤge sich bewegt; HH, hoͤlzerne

Schienen, welche die Saͤge an ihren Enden aufgehaͤngt halten; I, Querbuͤhne, an welcher die Schienen, HH, angebracht sind, und die zwischen den Pfosten

auf- und niedersteigt; JJ, Schnuͤre, welche

diese Buͤhne schwebend erhalten; KK,

Rollen, uͤber welche diese Schnuͤre laufen; L Walze, um welche sich diese Schnuͤre winden; M, Schiebrad, welches auf der Achse dieser Walze

aufgezogen ist; NO, Sperrkegel, die abwechselnd in

die Zaͤhne des Schiebrades eingreifen; PQ,

Hebelarme dieser Sperrkegel, die eine Schwinge bilden, und deren jeder an seinem Ende eine kupferne Kugel

traͤgt; R, senkrechte Eisenstange, die die

Schwinge in Bewegung sezt; S, großer hoͤlzerner

Hebel, der mittelst eines Gewindes mit der Stange, R,

verbunden ist, und dieser eine schwingende Bewegung um ihre Achse, c, mittheilt. T, Laufstange,

die die Saͤge hin und her bewegt; U, die Kurbel

dieser Laufstange auf der Achse, V, des Flugrades, X, aufgezogen; Y, kleine

Rolle auf der Achse des Flugrades; Z, große Rolle, die

die vorige mittelst des Laufriemens, A', mit welchem

beide umgeben sind, in Bewegung sezt; B', Gestell,

welches das Flugrad und die Rollen traͤgt; C'C',

Kurbeln, an welchen zwei Maͤnner angestellt sind, die die Saͤge in

Bewegung sezen.

aa, Gewinde, welche die Schienen, HH, mit der Platte verbinden; bb, Befestigungspuncte der Schnuͤre, JJ, unter der Buͤhne; c, Mittelpunct der Bewegung der Stange, R: d, Stange mit einem Gewinde an dem Ende des Hebels,

S; ee, Leiter, die

sich in einem Falze zwischen den beiden Pfosten, GG, bewegen; f, Verdikung des Querbalkens, C, der sich in zwei Einschnitte in den Leitern

einfuͤgt; g, Achse, um welche sich die Sperrkegel

und die Schwingen, PQ, drehen.

Tafeln