| Titel: | Bericht des Hrn. Molard, d. jüng. im Namen eines besonderen Ausschusses, über den von Hrn. Debergue, Mechaniker (ingeniéur-mécanicien, rue de l'arbalestre, N. 24.) zu Paris erfundenen Kunst Weberstuhl. (Selbstwebende Maschine.) |

| Fundstelle: | Band 20, Jahrgang 1826, Nr. CXXVIII., S. 514 |

| Download: | XML |

CXXVIII.

Bericht des Hrn. Molard, d. jüng. im Namen eines besonderen

Ausschusses, über den von Hrn. Debergue, Mechaniker (ingeniéur-mécanicien, rue de l'arbalestre, N. 24.) zu Paris

erfundenen Kunst Weberstuhl. (Selbstwebende Maschine.)

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. N. 260. S. 41.

Mit Abbildungen auf Tab.

XI. (Im Auszuge.)

Molard's, Bericht über einen zu Paris erfundenen

Kunst-Weberstuhl.

Dieser Ausschuß, in dessen Namen Hr. Molard d. juͤngere, folgenden Bericht erstattete, bestand aus

den HHrn. Ternaux, Lasteyrie, Mallet, Francoeur und

ihm.

„Ueberzeugt, daß nur eine gehoͤrig lang fortgesezte

Erfuͤhrung, die Guͤte irgend einer Maschine beweisen kann,

besonders wenn eine solche Maschine fuͤr Fabriken bestimmt ist, konnte

der Ausschuß keine bestimmte Erklaͤrung uͤber den vorliegenden

Weberstuhl nach einem Versuche abgeben, der in der Werkstaͤtte des Hrn.

Debergue nur einige

Minuten lang von einem Manne in Thaͤtigkeit gesezt wurde. Er hat nur

gesehen, daß dieser Weberstuhl, auf welchen der Erfinder sich ein Brevet geben ließ, hoͤchst einfach ist; daß

er leicht in Gang gebracht werden kann; daß er sehr regelmaͤßig zu

arbeiten scheint; daß er endlich einige Vorzuͤge vor den aus England

eingefuͤhrten, und in unseren Fabriken aufgestellten Weberstuͤhlen

haben koͤnnte und muͤßte. Der Ausschuß beschloß daher, daß er

einem laͤnger andauernden Versuche in irgend einem Orte, wo er durch eine

regelmaͤßige Triebkraft in Bewegung gesezt werden koͤnnte,

unterzogen wuͤrde. Hr. Ternaux, der jede neue Erfindung mit Freude aufnimmt und

unterstuͤzt, wodurch unsere Industrie gefoͤrdert werden kann, hat

seine Dampf-Maschine und seine Fabrik zu St. Ouen hierzu angebothen, und sein

Anerbiethen wurde mit Dank aufgenommen.“

Der nach St. Ouen uͤbertragene Kunst-Weberstuhl wurde daselbst mittelst eines

Laufriemens mit der Dampfmaschine so in Verbindung gebracht, daß in Einer Minute 100

Mahl eingeschossen werden konnte. Hr. Cordier,

der zu St. Denis bei Paris eine bedeutende Fabrik besizt, in welcher englische

Kunst-Weberstuͤhle von einer Dampfmaschine in Bewegung gesezt werden, hatte

die Gefaͤlligkeit, eine geschlichtete und ganz zugerichtete Baumwollen-Kette

sammt dem dazu gehoͤrigen Einschusse auf seinen Spulen mitzutheilen.

„Der erste Versuch mit der oben angegebenen Geschwindigkeit schien nicht

gelungen; man erhielt in zwei Stunden nur 63 Zoll Gewebe: ungefaͤhr um

Ein Achtel weniger, als die englischen Stuͤhle bei 80 Schlaͤgen in

einer Minute liefern. Es schien uns also, daß eine Geschwindigkeit, die einen

gewissen Grad uͤbersteigt, nicht nur nicht vorteilhaft, sondern

nachtheilig wird; daß das haͤufige Reißen der Faden, welches durch eine

zu rasche und rauhe Bewegung des Schuͤzens und der Kettenfaden bei der

Kreuzung derselben entsteht, den Stuhl still stehen macht, bis diese wieder

angeknuͤpft sind. Wir muͤssen auch gestehen, daß die

Dampfmaschine, die eine Kraft von 6 Pferden hatte, in ihrer Wirkung sehr

ungleich blieb, weil die uͤbrigen Maschinen, die durch dieselbe zugleich

getrieben wurden, ihre Arbeit zuweilen unterbrechen mußten.“

Da dieser Versuch nicht entscheidend war, so veranstaltete man am 18. Julius 1825

einen zweiten: Hr. Ternaux uͤberließ seine

Dampfmaschine gaͤnzlich zu diesem Versuche, und alle anderen Werke, die durch

dieselbe getrieben wurden, mußten still stehen. Man ließ die Maschine

ungefaͤhr 26 Mahl in Einer Minute spielen, und gewann dadurch 90

Schlaͤge in Einer Minute.

„In zwei Stunden erhielt man auf diese Weise 83 Zoll, was ungefaͤhr

96 Eintraͤge fuͤr jeden Zoll gibt. Dieß thut 7968

Einschuͤsse fuͤr 2 Stunden, oder 66,4 in Einer Minute.“

„Man sagt, daß es in England Stuͤhle gibt, welche noch schneller

weben; wir haben aber hieruͤber keine volle Gewißheit; wir wissen bloß,

daß ein Weib oder ein Kind, das zwei franzoͤsische Kunst-Stuͤhle

besorgt, binnen 12 Stunden ungefaͤhr 22 Ellen verfertigt.“

„Das Gewebe scheint, mit freiem Auge betrachtet, ziemlich

regelmaͤßig; wenn man es aber mit dem Vergroͤßerungs-Glase und mit

dem Fadenzaͤhler untersucht, so bemerkt man ziemlich fuͤhlbare

Unterschiede in der Zahl der Eintraͤge nach der Laͤnge des Gewebes

hin. Diese Ungleichheiten ruͤhren aber nicht von einem ungleichen Spiele

des Stuhles her, welches immer dasselbe bleibt, sondern von der groͤßeren

oder geringeren Feuchtigkeit des Eintrages in dem Augenblike, wo derselbe

eingeschossen wird. Im Großen haben diese Ungleichheiten nicht Statt, weil man

dann die gehoͤrige Vorsicht braucht, die Spulen immer gleich feucht zu

haben.“

„Wenn auch der Weberstuhl des Hrn. Debergue keine Vorzuͤge vor den

englischen, in Frankreich bekannten, Kunst-Stuͤhlen haͤtte, so

koͤnnte man doch nicht laͤugnen, daß er viel einfacher und viel

wohlfeiler ist: alle seine Theile, die Achse aus geschlagenem Eisen allein

ausgenommen, sind aus Gußeisen, und lassen sich leicht wechseln; man kann, nach

Belieben, und nach Art und Feinheit des Fadens, mit welchem man arbeitet, die

Bewegung der Lade, des Schuͤzens und der Schaͤmel einrichten,

indem man bloß einige Stuͤke des Stuhles mit anderen auswechselt, die

nicht viel kosten; das Raͤderwerk endlich, welches den gewebten Stoff auf

dem Tuchbaume aufrollt, ist innerhalb des Gestelles angebracht, macht keine

Ungelegenheit, und ist nicht so vielen Zufaͤlligkeiten ausgesezt, wie bei

den englischen Stuͤhlen. Die Weise, wie die Kette gespannt wird, ist auch

viel einfacher. Es ist nur ein Gewicht von 4 bis 5 Kilogrammen noͤthig,

waͤhrend man bei den englischen Stuͤhlen ein Gewicht von 40 bis 50

Kilogrammen braucht; und wenn endlich der Einschuß zwei Mahl geschlagen werden

soll, so laͤßt die Lade in diesem Stuhle des Hrn.

Debergue sich auch hierzu verwenden, ohne daß die Geschwindigkeit bei

der Verfertigung des Stoffes hierdurch litte.“

„Unser Urtheil uͤber diesen Stuhl stimmt mit jenem mehrerer

Fabrikanten, die ihn versuchten, und die denselben zu ihrem Gebrauche kommen

ließen. Man wird allerdings in der Folge einige Verbesserungen an demselben

anbringen koͤnnen: allein, so wie er ist, kann man denselben nicht bloß

zur Verfertigung der Calicots, sondern auch zum Weben der Leinwand aus Hanf und

Flachs, des Tuches und der Wollenzeuge, und der Seidenzeuge von jeder Breite

gebrauchen.“

„Die Anwendung des Schnell- oder Flug-Schuͤzens hat nicht bloß die

Arbeit des Webers um ein Drittel beschleunigt, sondern denselben auch in den

Stand gesezt, ohne alle groͤßere Muͤhe Stoffe von groͤßerer

Breite zu verfertigen. Der Kunst-Stuhl, der von irgend einer mechanischen Kraft

in Thaͤtigkeit gesezt wird, vermehrt auch dadurch noch die Menge seines Erzeugnisses in einem

auffallenden Verhaͤltnisse, daß ein Arbeiter zwei Stuͤhle zugleich

bedienen kann, indem er bloß die geringe Muͤhe sich zu geben braucht, die

abgerissenen Faden anzuknuͤpfen, den Schuͤzen mit den

noͤthigen Spulen zu versehen, und die Sperr-Ruthen in dem Maße

vorzuruͤken, als die Arbeit vorwaͤrts schreitet. Auch dieser Stuhl

ist eine jener Wohlthaten, die die Mechanik der Menschheit taͤglich

erweiset: sie erspart nicht bloß Muͤhe und Arbeit, sondern

vervielfaͤltigt zugleich die Erzeugnisse, und sezt den hohen Preis

derselben so sehr herab, daß auch diejenigen sich derselben nun bedienen

koͤnnen, die ehevor nicht im Stande waren, sie zu bezahlen.“

„Gluͤklicher Weise duͤrfen wir jezt die Meinung nicht mehr

widerlegen, die man ehevor allgemein hatte, daß die Maschinen die Arbeiter dem

Hungertode uͤberliefern. Die Thatsachen, die hieruͤber schriftlich

bekannt gemacht wurden, die Fortschritte, die der Unterricht gewann, und

vorzuͤglich eine lange Erfahrung haben diese verrostete und

menschenfreundliche Idee berichtigen gelehrt. Es ist vielleicht der Muͤhe

werth zu zeigen, wie man in England die Kunst-Weberstuͤhle in Beziehung

auf die Handstuͤhle betrachtet. Wir theilen hier die Fragen und Antworten

mit, welche bei Gelegenheit der Untersuchung uͤber Aufhebung des

Maschinen-Ausfuhrverbotes von dem Parliamente im J. 1824 vorgekommen sind.Vergl. Enquête faite par ordre du Parlement

d'Angleterre pour constater les progrès de l'industrie

française 1 vol. 8. Paris 1825. chez Baudouin frères,

p. 180. A. d. O. Vergl. auch polyt. Journ. Bd. XV. S. 482.

Frage. Fangen die Weber an Handstuͤhlen jezt

nach und nach an zu den Kunststuͤhlen uͤberzugehen? – Antw. Ja!

Fr. Scheint euch dieser Uebergang fuͤr die

Fabrik-Arbeiter und fuͤr die Besizer vorteilhaft? – Antw. Ja! dieß ist die allgemeine Meinung in meiner

Nachbarschaft. (Hr. Bremmer, der hier antwortete, wohnt zu Hyde, bei

Manchester.)

Fr. Da ihr weit mehr Arbeit mit weniger

Haͤnden durch die Kunststuͤhle erzeugen koͤnnt, wird

dadurch nicht eine Menge Arbeiter brodlos? – Antw. Dieß war bisher noch nicht der Fall.

Fr. Nimmt die Nachfrage im Verhaͤltnisse mit

der Beschaͤftigung der Arbeiter zu? – Antw. Die Nachfrage und die Bestellungen nehmen so rasch zu, als wir

Maschinen zur Befriedigung derselben erzeugen koͤnnen.

Fr. Wer hat mehr Taglohn, der Arbeiter an

Kunststuͤhlen, oder der Arbeiter an Handstuͤhlen? – Antw. Der erstere gewinnt viel mehr.

Fr. Koͤnnt ihr sagen wieviel? – Antw. Um ein gutes Drittel mehr.

Fr. Was bekommt ein Arbeiter bei jedem Stuhle?

– Antw. Ein Arbeiter bekommt fuͤr die

Zurichtung bei den Kunststuͤhlen woͤchentlich 24 bis 30 Shilling

„(1 Shilling = 36 kr.)“ Weiber und Kinder, die die

Kunststuͤhle waͤhrend des Webens besorgen, (Ein Individuum dient

bei zwei Stuͤhlen), gewinnen woͤchentlich 12 bis 14 Shillings.

Fr. Und wieviel bekommen die Weber an den

Handstuͤhlen? – Antw. Das kann ich

nicht sagen, weil wir keine Handstuͤhle mehr in unserer Gegend haben,

seit man die Kunststuͤhle kennen gelernt hat. Man sagte mir, daß sie um

ein Drittel weniger bekommen. Ich weiß aber, daß die Weber an

Handstuͤhlen sich zur Arbeit an Kunststuͤhlen draͤngen,

sobald wir neue Kunststuͤhle im Gange haben.

Man sieht hieraus, daß zu Manchester, dem Mittelpuncte der

Baumwollenzeuge-Fabrication, kein Handstuhl mehr zu finden ist, und daß die

Weber, wenn sie von den Handstuͤhlen zu den Kunststuͤhlen

uͤbergehen, nicht nur Ein Drittel mehr gewinnen, sondern auch weniger

Arbeit haben.“

„Wir fuͤrchten nicht, daß die Einfuͤhrung der

Kunststuͤhle Widerstand von Seite der Fabrikherren und der Fabrikarbeiter

finden sollte.Dieß wird auch in Deutschland nirgendwo der Fall seyn. Die blutigen

Auftritte, die sich erst vor wenigen Wochen wieder in England

wiederholten, stehen allerdings nicht in Einklang mit den oben

angefuͤhrten Antworten des Hrn. Bremmer; allein, es hatten

ungluͤklicher Weise noch zwei andere Umstaͤnde Statt, die

sie herbeifuͤhrten: 1) die unselige Idee des Hrn. Huskisson, den

englischen Fabrikanten den bisherigen Schuz des Einfuhr-Verbothes

auslaͤndischer Fabrikate zu entziehen; 2) die ungeheure Theurung

der ersten Lebensbeduͤrfnisse, des Brodes und Mehles, in England.

Haͤtte man durch die erstere nicht den Fabrikherren zur Abdankung

so vieler Arbeiter gezwungen, und haͤtte man der lezteren durch

Korn-Einfuhr nur auf eine halbmenschliche Weise zu steuern gesucht,

so

wuͤrden alle diese Schrekens- und Jammer-Scenen unterblieben

seyn. Wir haben auf dem festen Lande keinen Begriff von der

Armseligkeit, in welcher ein englischer Fabrikarbeiter bei 15 bis 20 fl.

Wochenlohn leben muß: er lebt nicht so gut, als ein Arbeiter bei uns mit

eben so vielen Zwoͤlfern. Wenn die Korn-Geseze in England nicht

bald geaͤndert werden, so kann die Ruhe von ganz Europa dadurch

erschuͤttert werden; Korn-Einfuhr, nicht Einfuhr von Fabrikaten

haͤtte erlaubt werden sollen: durch erstere haͤtten aber

die reichen Guͤterbesizer verloren, durch leztere leiden nur

– die Fabrikanten. – Ein Umstand, der das Maschinen-Wesen

in den Fabriken so aͤußerst wohlthaͤtig fuͤr die

Menschheit macht, und den die Gegner desselben noch nie

beruͤksichtigten, ist der, daß dadurch die Gesundheit des Volkes

auf eine nicht zu berechnende Weise gewinnt. Tausende von Webern starben

jaͤhrlich durch die Schlaͤge der Lade gegen

ihre Brust an Blutspeien und Lungensucht dahin, oder siechen ihr

armseliges Leben dahin, noch schwaͤchere Siechlinge erzeugend,

als sie selbst sind. Der Kunststuhl beseitiget alle diese der Gesundheit

von Generationen so gefaͤhrlichen Nachtheile. Wir in Bayern haben

insbesondere von den Kunststuͤhlen durchaus keinen jener

Nachtheile zu besorgen, welche die Gegner derselben an dieser

wohlthaͤtigen Erfindung sehen wollen: denn, wenn wir alle unsere

gegenwaͤrtig im Lande lebenden Weber bei Kunststuͤhlen,

statt bei Handstuͤhlen, verwenden, und dabei um ein volles

Drittel mehr an Arbeit gewinnen lassen; so werden sie selbst bei der

vermehrten Erzeugung des Kunststuhles nicht hinreichen, um den Bedarf

des Landes an Tuch, Leinwand, Baumwollen- und Seidenzeugen zu deken. Bei

uns wird sicher kein Weber durch Einfuͤhrung der

Kunststuͤhle brodlos. A. b. Ueb. Es ist nur ein Umstand, der der Einfuͤhrung derselben in diesem

Augenblike noch im Wege steht, und dieß ist der noch zu hohe Preis derselben. In

dieser Hinsicht hat Hr. Debergue der Industrie einen

großen Dienst geleistet, daß er einen Kunststuhl erfand, der weit einfacher ist,

als der englische.“

Der Ausschuß empfiehlt nun einstimmig diesen Stuhl, empfiehlt seine Bekanntmachung

und Verbreitung, und verlangt die goldene Medaille als Belohnung fuͤr den

Erfinder.

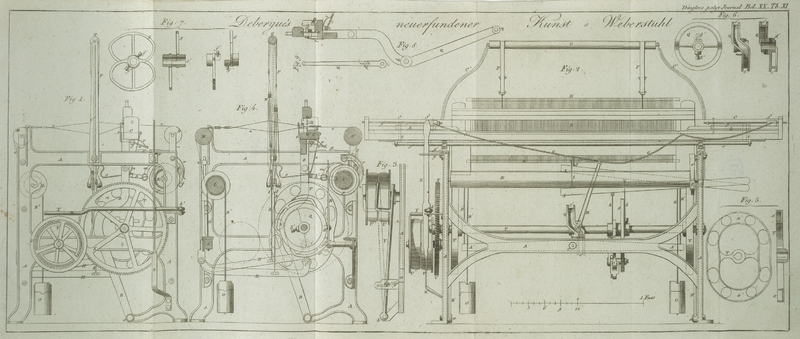

Beschreibung des Kunst-Weberstuhles des Hrn. Debergue.

Dieser einfache und dauerhaft gebaute Weberstuhl, auf welchem man sowohl Leinwand,

als Baumwollen-, Seiden- und Wollenzeuge, glatt oder gekreuzt weben kann, ist von

vorne und im Seiten-Aufrisse, und im Durchschnitte auf Tab. XI. dargestellt. Sein

Gestell, AA, ist so, wie die uͤbrigen Theile seines Mechanismus, mit Ausnahme

des Hauptbaumes, aus Gußeisens lezterer ist aus geschlagenem Eisen. Er besteht, wie

alle Weberstuͤhle, 1) aus einer Lade, deren Geschwindigkeit, so wie die

Staͤrke der Schlaͤge derselben, sich nach Art der zu verfertigenden

Stoffe, und nach der Feinheit derselben richten. 2) aus einem

Schnell-Schuͤzen (caribari, oder navette volante). 3) aus mehreren oder wenigeren

Geschirren, je nachdem der gearbeitete Stoff glatt oder gekreuzt ist; 4) aus den

hinten liegenden Kettenbaume, auf welchem die Kette aufgezogen ist, die immer in

gehoͤriger Spannung erhalten wird, und aus dem vorne liegenden Tuchbaume, auf

welchem der Stoff, so wie er gewebt wurde, aufgewunden wird. 5) aus einer besonderen

Einrichtung, durch

welche der Stuhl von selbst stehen bleibt, wenn der Schuͤzen in seinem Laufe

durch das Reißen eines Fadens, oder aus irgend einem anderen Grunde aufgehalten

wird.

Der Stuhl wird durch eine Dampfmaschine, oder durch ein Tretrad oder auch ein

Schwungrad uͤberhaupt in Bewegung gesezt, indem ein Laufriemen von diesem

Triebwerke her auf die außen an dem Gestelle des Stuhles angebrachte Trommel, oder

Laufrolle, U, laͤuft. Auf der Achse dieser

Trommel oder Rolle befindet sich ein Triebstok, V, der in ein Zahnrad, X, eingreift,

welches auf der eisernen Achse, P, aufgezogen ist. Diese Achse laͤuft durch

die ganze Breite des Stuhles, und fuͤhrt verschiedene Stuͤke, welche

die Lade, den Schuͤzen und das Geschirr in Bewegung sezen.

1) Die Lade (battant, chasse),

besteht aus zwei gekruͤmmten Hebeln oder Stangen, (épées), BB, zu jeder Seite

des Stuhles innerhalb des Gestelles. Sie fuͤhrt, wie gewoͤhnlich, den

Kasten des Schuͤzens, C, und das Blatt, (peigne), D, und bewegt sich

auf den Achsen, aa, die in der Sohle des Gestelles

angebracht sind. Ihre Bewegung erhaͤlt sie durch zwei gleiche excentrische

Raͤder, TT, die an jedem Ende der Haupt

Achse, P, aufgezogen sind. Fig. 5. Tab. XI. zeigt sie

von vorne und von der Seite. Auf ihrer vorderen Flaͤche ist eine Kehle, a', in welcher sich eine Laufwalze, b', befindet, die an dem gekruͤmmten Theile der

Stange der Lade angebracht ist, welche also allen Bewegungen des excentrischen Rades

gehorcht.

Diese excentrischen Raͤder koͤnnen auf jeden Einschuß Einen oder zwei

Schlaͤge fallen, und die Lade mehr oder minder weit zuruͤk, also mit

groͤßerer oder geringerer Geschwindigkeit, sich schwingen lassen; sie

koͤnnen ihr auch noͤthigen Falles jene Ruhe gewaͤhren, die der

Durchgang des Schuͤzens durch; die Kette bei verschiedenen Arten von Geweben

erfordert.

2) Der Schuͤzen Dieser wird mittelst eines

Schnellbalkens, R, geschnellt, welcher auf einem

Drehezapfen, c, spielt, der in einer Roͤhre an

dem vorderen Querbalken des Stuhles sich; befindet. Dieser Schnellbalken ist (Fig. 9. Tab.

XI.) mit einer Kleinen Laufwalze, d, versehen die in

einer ausgedrehten Kehle, c', am Umfange der

Toͤlpel-Rolle, Q, laͤuft, die man auf dem

Baumer

P, mittelst der beiden Drukschrauben b'b', befestigt. (Siehe Fig. 6. Tab. XI.) Man wird

begreifen, das die Rolle, Q, waͤhrend sie sich;

dreht, die kleine Lauswalze, d, zwingen wird, in allen

Kruͤmmungen der Kehle, c', zu laufen, wodurch

dann der Schnellbalken seine Bewegung hin und her erhaͤlt, und den

schuͤzen darnach schnellt. Die beiden Schnuͤre des

Schnell-Schuͤzens, ee, die, auf einer Seite

an dem Auge am oberen Ende des Schnellbalkens, auf der anderen an den Klopfern, f, befestigt sind, die sich auf der Spindel, g, schieben machen abwechselnd den Schuͤzen

durch; die offene Kette hin und her laufen.

Die Bewegung des Schuͤzens kann beschleunigt, oder langsamer gemacht werde, je

nachdem man die kleine Laufwalze, d, dem Drehezapfen,

c, mittelst des Ausschnittes oder Falzes, i, in dem Schnellbalken Fig. 9. naͤher

bringt, oder davon entfernt.

3) Die Geschirre, E,

haͤngen an Riemen, FF, welche uͤber

die Walze, G, laufen, die von den Strebern, C', getragen wird. Sie werden von zwei

Daͤumlingen, SS, bewegt, welche auf der

Achse, P, befestigt sind, und, indem sie sich nach und

nach; auf die Laufwalzen, i, stuͤzen, die

Schaͤmel (marches, pedales), HH, hinabdruͤken. Diese Schaͤmel

ziehen die Schnuͤre, kk, der beiden

Gegen-Schaͤmel, ll, welche, von ihrer

Seite, die Schnuͤre, ll, ziehen, die an den

Geschiren, E, angebracht sind. Auf diese Weise wird die

Kette zum Durchgange des Schuͤzens geoͤffnet. Man hat hier

Gegen-Schaͤmel angebracht; weil die Einrichtung dieses Stuhles es

unmoͤglich machte, die Daͤumlinge in der Mitte des Baumes, P, anzubringen.

Gekreuzte Stoffe werden mittelst vier Daͤumlingen gewoben, welche durch ein

Eingreifungs-Systeme oder Raͤderwerk, bei welchem man so viele

Schaͤmel anbringen kann, als man will, in Umtrieb gesezt werden. Diese

Vorrichtung ist in der Figur nicht angedeutet, weil der Stuhl, der hier gezeichnet

ist, nur fuͤr glatte Stoffe dient.

4) Aufwinden des gewebten Stoffes. Dieses geschieht auf

den Tuchbaum, k, mittelst des Sperr-Rades, p, welches durch zwei Sperrkegel, qq, die es nicht zuruͤklassen, gestellt

wird. Ein Stellhaken, m, der nach und nach in die

Zaͤhne eingreift, schiebt es in dem Maße vorwaͤrts, als es gewoben

wird. Diese Bewegung wird demselben mittelst einer Schnur, n, mitgetheilt, die vorne an dem Kasten des Schuͤzens befestigt

ist, so daß, so oft die Lade vorschreitet, um zu schlagen, diese Schnur den Hebel,

h', zieht, welcher den Stellhaken, m, niederdruͤkt, und dadurch die langsame und

regelmaͤßige Bewegung des Tuchbaumes veranlaͤßt. Dieses

Aufwinde-System, das hoͤchst einfach ist, und fuͤr staͤrkere

Gewebe sehr gut taugt, kann durch ein Raͤderwerk ersezt werden, das sich noch

weit gleichfoͤrmiger bewegt, und noch dauerhafter ist.

5) Spannung der Kette. Die Kette wird

ruͤkwaͤrts auf dem Garnbaume, L, durch

eine hoͤlzerne Feder, A', gespannt, welche an dem

hinteren Querbalken des Stuhles befestigt ist. An jedem der beiden Enden dieser

Feder befindet sich eine Schnur, B', die sich Ein oder

mehrere Mahle um den Garnbaum windet: an dem anderen Ende dieser Schnur ist ein mehr

oder minder schweres Gewicht, O, angebracht, je nachdem

man eine groͤßere oder geringere Spannung zu geben wuͤnscht.

6. Bewegung, durch welche der Stuhl von selbst stehen bleibt,

wenn irgend etwas in Unordnung geraͤth. So oft der Schuͤzen

aus dem Kasten, C, heraustritt, um durch die Kette zu

laufen, tritt ein hoͤlzerner Schluͤssel, h, welcher sie durch eine gekruͤmmte Feder, t, Fig.

1. Tab. XI., zuruͤk hielt, nach innen zuruͤk, und bleibt

waͤhrend der kurzen Zeit des Ruͤkganges der Lade in dieser Stellung.

Wenn sich der Schuͤzen wegen eines gebrochenen Fadens, oder aus irgend einer

anderen Ursache, in der Kette aufhielte, waͤhrend die Lade auf den Einschuß

schlaͤgt, wuͤrde das Blatt unvermeidlich gebrochen werden

muͤssen. Allein, sobald der Schuͤzen steken bleibt, staͤmmt

sich der Hebel, u, der durch die gekruͤmmte

Feder, t, und noch durch eine Feder, v, niedergedruͤkt wird, gegen die Lehne, x, wenn die Lade vorwaͤrts schreitet, und da nun auch das

Stuͤk, g', dadurch getroffen werden muß, welches

an der großen senkrechten Feder, Z, befestigt ist, so

wird diese Feder aus der Kerbe des Zaumes, y, in welcher

sie zuruͤkgehalten wurde, los, und entfernt sich. Dadurch wird aber auch der

Schluͤssel, Y, an welchem die Feder befestigt

ist, mitgerissen, und da dieser Schluͤssel den Laufriemen auf der Trommel

oder Rolle, U, umfaßt, so wirft er diesen zugleich auf

die leer laufende Rolle, U, und die Bewegung des Stuhles

ist augenbliklich unterbrochen.

Diese hier beschriebene Vorrichtung ist ein hoͤchst wichtiger Theil des

Kunst-Stuhles, der sich aber auch auf andere Art anbringen laͤßt: nur

muͤssen alle Theile desselben auf das Sorgfaͤltigste berechnet, und

die Bewegungen muͤssen schnell, sanft und regelmaͤßig seyn.

Das Spiel dieses Stuhles ist, in Kuͤrze, Folgendes: Wir nehmen an, die Kette

sey auf dem Garn- und Tuchbaume, K, L, gehoͤrig

aufgezogen, und durch die Stifte des Blattes, D,

geleitet, und der Schuͤzen mit seiner Spule in den Kasten, C, und alles Raͤderwerk im Eingriffe. Das

Triebrad theilt zuerst seine Bewegung dem Laufriemen mit, der uͤber die

Rolle, U, laͤuft; diese dreht den Triebstok, V, und das Zahnrad, X,

zugleich mit der Hauptachse, P, und allen auf lezterer

befindlichen Theilen. Die Umdrehung der excentrischen Raͤder, T, veranlaͤßt alsogleich das Hin- und

Herschwingen der Lade, und folglich den Schlag derselben. Zu gleicher Zeit

druͤken aber auch die Daͤumlinge, SS, nach und nach auf die Schaͤmel, HH, wodurch die Kette zum Durchgange des Schuͤzens geoͤffnet

wird. Dieser wird durch das Hin- und Herbewegen des Schnellbalkens, R, geworfen, an welchem die Schnuͤre angebunden

sind, die mit den Klopfern in Verbindung stehen: dieser Schnellbalken erhaͤlt

seine Bewegung durch die Toͤlpel-Rolle, Q. Man

sieht also, daß dieselbe Triebkraft folgende Wirkungen hervorbringt: 1) die Oeffnung

der Kette; 2) den Wurf des Schuͤzens; 3) den Schlag der Lade. Die

Schwierigkeit besteht nur darin, diese verschiedenen Bewegungen so zusammen treffen

zu machen, daß der Stuhl nicht stehen bleibt, und diese Schwierigkeit wurde durch

die sinnreiche Verbindung der verschiedenen Theile des Mechanismus gluͤklich

uͤberwunden.

Eine Dampfmaschine oder eine Roßmuͤhle kann mehrere Stuͤhle in

demselben Gebaͤude zugleich treiben. Der Arbeiter hat nichts anderes zu thun, als

die gerissenen Faden anzuknuͤpfen, und die Schuͤzen zu versehen, so

daß er mehrere Stuͤhle auf ein Mahl bedienen kann.

Erklaͤrung der Figuren.

Tab. XI. Allgemeine Ansicht des Kunst-Weberstuhles des

Hrn. Debergue.

Fig. 1.

Seiten-Aufriß, von der Seite der Triebrolle.

Fig. 2. Der

Stuhl von vorne.

Fig. 3. Die

Bremse-Gabel einzeln.

Einzelne Theile dieses Stuhles.

Fig. 4.

Durchschnitt durch die Mitte des Stuhles seiner Breite nach.

Fig. 5. Das

excentrische Rad, von vorne und im Durchschnitte.

Fig. 6. Die

Rolle mit ausgedrehter Kehle, von vorne, von der Seite, und im Durchschnitte.

Fig. 7. Das

Rad mit den Daͤumlingen von vorne und im Durchschnitte.

Fig. 8. Die

Lade von der Seite sammt dem Schuͤzen-Kasten.

Fig. 9. Der

Schnellbalken, der den Schuͤzen wirft, von vorne.

A, Gestell des Stuhles aus Gußeisen. B, Lade. C,

Schuͤzenkasten. D, Blatt. E, Geschirre, durch welche die Kreuzung der Kettenfaden gebildet wird. F, Riemen, in welchen die Geschirre haͤngen. G, Walze, uͤber welche diese Riemen laufen. HH, Schaͤmel. II, Gegen-Schaͤmel. K, Tuchbaum, auf

welchem der fertige Stoff aufgerollt wird. L, Garn- oder

Kettenbaum, der die Kette traͤgt. M,

Lieferungs-Walze, uͤber welche die Kette laͤuft. N, eine andere aͤhnliche Walze, uͤber

welche der fertige Stoff laͤuft. O, Gewicht,

welches die Spannung der Kette auf dem Kettenbaume, L,

unterhaͤlt. P, Hauptachse, welche die

verschiedenen Theile des Stuhles bewegt; Q, die

Toͤlpel-Rolle mit ausgeschnittener Kehle, welche, durch ihre Umdrehung, dem

Schnellbalken, R, eine schaukelnde Bewegung mittheilt,

der den Schuͤzen schnellt. SS,

Daͤumlinge, die abwechselnd die Schaͤmel, HH, heben und senken. T, excentrisches Rad,

welches die Schwingung der Lade, B, bewirkt. U, Triebrolle. V, Triebstok

aus der Achse der Triebrolle. X, Zahnrad auf der

Hauptachse, P, welches von dem Triebstoke getrieben wird. Y, Bremse-Gabel. Z, Feder,

welche die Bremse-Gabel, Y, von der Triebrolle, U, auf die leer laufende Rolle, U', wirft, wodurch der Stuhl stehen bleibt.

A', hoͤlzerne Feder zur Spannung der Kette auf

dem Kettenbaume, L. B'B', Schnuͤre an dieser

Feder, die uͤber den Kettenbaum laufen; sie tragen die Gewichte, OO. C'C', Streber, die die Walze, G, tragen.

aa, Achsen in der Sohle des Gestelles, auf welchen

sich die Stangen der Lade, B, bewegen; b, Laufwalze auf dem gekruͤmmten Theile der

Stange, die sich in der Kehle des excentrichen Rades, T,

bewegt; c, Mittelpunct der Bewegung des Schnellbalkens,

R: d, Laufwalze an diesem Hebel, die sich in der

Kehle der Toͤlpel-Rolle, Q, bewegt; e, Schnuͤre des Schnell-Schuͤzens; f, Klopfer des Schuͤzens; g, Spindel, auf welcher sich der Klopfer schiebt; h, hoͤlzerner Schluͤssel, welcher den Schuͤzen in

seinem Kasten haͤlt; ii, Laufwalzen an dem

Ende der Schaͤmel, HH; kk, Schnuͤre, welche die

Gegen-Schaͤmel heben und sinken lassen; II,

andere Schnuͤre, welche abwechselnd die Geschirre, E, ziehen; m, Stellhaken, der den Kettenbaum,

K, in dem Maße treibt, als das Gewebe

vorruͤkt; n, Schnur, welche den Stellhaken, m, in Thaͤtigkeit sezt; P, Sperr-Rad auf dem Tuchbaume, K; qq, Sperrkegel, die den Ruͤklauf des Rades

hindern; r, Feder, die auf diese Sperrkegel

druͤkt; ss, Stange, auf welcher sich die

gekruͤmmte Feder, t, bewegt, die sich gegen den

hoͤlzernen Schluͤssel, h, stuͤzt;

u, Hebel, der sich um die Stange, s, dreht; v, Feder, die

diesen Hebel druͤkt; x, Lehne; y, Zaum, in welchem die große Feder, Z, sich befindet; z,

gespannte Kette im Stuhle.

a', Kehle des excentrischen Rades, T, in welcher die Laufwalze, b, sich dreht; b'b', Drukschrauben, welche die

Toͤlpel-Rolle, Q, auf der Hauptachse, P, befestigen; c'c', Kehle

der Rolle, Q: d', Verdikung dieser Rolle, durch welche

die Achse, P, laͤuft; e', Achse der Daͤumlinge, SS; f'f', Drukschrauben, welche die

Daͤumlinge auf der Hauptachse, P, befestigen; g', Stuͤk, welches an der großen Feder, Z, befestigt ist; h', Hebel,

welcher mit dem Stellhaken, m, einen Koͤrper

bildet; i', Falz, wodurch die Laufwalze, d, in verschiedener Hoͤhe am Schnellbalken, R, gehalten wird; k',

Mittelpunct der Bewegung des Bremse-Schluͤssels.

Bemerkungen uͤber die Kunststuͤhle.

Die erste Idee eines Kunst-Stuhles, auf welchem man ohne Menschenhand weben kann,

scheint dem beruͤhmten Vaucanson

anzugehoͤren, der sie im J. 1747 bekannt machte; sie wurde aber erst am Ende

des vorigen Jahrhundertes ausgefuͤhrt. Im J. 1785 errichtete Cartwright Kunst-Stuͤhle zu Doncaster; im J. 1790

fuͤhrte Grimshaw mehrere solche Stuͤhle zu

Manchester ein; Bell baute deren mehrere, zu Dumbarton in

Schottland; im J. 1796 nahm Robert Miller zu Milton

Printfield ein Patent auf einen Kunst-Stuhl, den man im 8. Bd. der Annales des Arts et Manufactures beschrieben findet;

allein, dieser Stuhl, so wie jene die Monteith zu Glasgow im J. 1801 errichtete,

fanden wenig Beifall, indem sie sowohl in Hinsicht auf Festigkeit als auf

Einfachheit noch viel zu wuͤnschen uͤbrig ließen.

Erst einige Jahre spaͤter wurden die Kunst-Stuͤhle in den Fabriken

eingefuͤhrt. In den Jahren 1805 und 1808 errichteten die HHrn. Finlay und Comp. zu Down und Catrine

bedeutende Fabriken mit Kunst-Stuͤhlen, wo eine Dampf-Maschine 500, sage

fuͤnfhundert Weberstuͤhle treibt. Diese Unternehmung gelang

vollkommen, und gab großen Gewinn.

Auch die Englaͤnder beschaͤftigten sich mit Vervollkommnung dieser

Stuͤhle. Die HHrn. Horrock und Morsland zu Stockport bei Manchester erfanden Kunst-Stuͤhle

von sehr festem Baue, die man aber gegenwaͤrtig aufgegeben hat, weil sie zu

zusammengesezt sind, und weil man ein gleichfoͤrmigeres und

regelmaͤßigeres Gewebe auf andere Weise erhalten kann, ohne daß die Faden so

oft rissen, was eine Hauptschwierigkeit bei diesen Stuͤhlen war.

Heute zu Tage sind diese Stuͤhle in England und Schottland allgemein, und es

gibt keine Spinn-Muͤhle, die nicht eine gewisse Anzahl derselben

haͤtte. Mit einigen Veraͤnderungen in dem Mechanismus derselben gelang

es endlich, auch gekreuzte und façonnirte Seiden- und Wollen-Zeuge mittelst

derselben zu weben. Man versuchte zu Manchester sehr breite Tuͤcher mittelst

derselben zu verfertigen, was aber nicht gelang. Folgende Thatsachen wurden an einer

Fabrik zu Manchester, die mit 400 Kunst-Stuͤhlen Baumwollen-Zeuge webt, im J.

1823 erhoben.

Die Lade schlaͤgt an diesen Kunst-Stuͤken 80 Mahl in Einer Minute bei 3/4 breiten Calicots,

85 Mahl bei 3/5 breiten, und 120 Mahl bei Seiden-Zeugen von geringer Breite.

Eine Scherbank versieht, von einem guten Arbeiter geleitet, 5 Scherrahmen, wovon

jeder die Ketten fuͤr 18 Stuͤhle zurichtet und schlichtet, wenn er von

einem geschikten Arbeiter gefuͤhrt ist. Das Zimmer, wo diese Maschinen

aufgestellt sind, ist mit Dampf geheizt auf 80 bis 85° F. (21 bis 23°

R.)

Die Arbeiter arbeiten gewoͤhnlich 16 Stunden des Tages, um sich desto mehr zu

verdienen. Die Erzeugung auf einem Stuhle ist, nach Verschiedenheit der

Geschiklichkeit des Arbeiters, der Zeit zum Wiederanknuͤpfen der gebrochenen

Faden etc. etc. verschieden. Zwei Kunst-Stuͤhle, die ein Maͤdchen

besorgt, geben gewoͤhnlich 200 Yards (182 Meter, oder 66,66 engl. Fuß) Zeug

in einer Woche, oder 18 Yards (16 1/2 Meter, 6 engl. Fuß) kommen taͤglich auf

Einen Stuhl; soviel koͤnnte selbst der geschikteste Weber in einem Tage nicht

liefern.

Ueberdieß wird, hinsichtlich der Guͤte der Gewebe, 1) die Kette dadurch, daß

sie geschlichtet wird, ehe sie in den Stuhl kommt, fester und

gleichfoͤrmiger. 2) der Einschuß, der durch Dampf in einem luftleeren Raume

befeuchtet wurde, ist so glatt, als wenn er abgesengt worden waͤre. 3) das

Gewebe ist im Allgemeinen besser gewebt und fester.

Der Preis eines solchen Stuhles, ganz aus Eisen, ist zu Glasgow 10 bis 12 Pfd.

Sterling (300 Franken, 120 bis 144 fl.) Man hat neuerlich noch kleinere, sehr

leichte und einfache, Stuͤhle ausgedacht, die man Dandy-looms nennt, und die nur 84 Franken kosten; sie versprechen großen

Nuzen. Man sezt sie mittelst einer Kurbel oder mit der Hand unter weit geringerer

Anstrengung und mit mehr Regelmaͤßigkeit in Bewegung, als die

gewoͤhnlichen Stuͤhle.

Eine andere hoͤchst wichtige Erfindung ist die Maschine zur Verfertigung der

Blaͤtter (Rietblaͤtter, peignes ou ros),

die unglaublich schnell arbeitet, und die man einem Americaner verdankt. Der

Eisendraht, der vorlaͤufig geplaͤttet und polirt wurde, wird von einer

Trommel in der Naͤhe der Maschine abgezogen, nach und nach getheilt, zwischen

die Leisten des Blattes gebracht, und daselbst mit zerlassenem Peche eingekittet. In

einer Secunde sind drei Zaͤhne eingesezt. Man wird diese Maschine indessen

schwerlich benuͤzen koͤnnen, weil sie zu theuer zu stehen kommt.

Bei allen den vielen Vorzuͤgen der Kunst-Stuͤhle sind dieselben doch

noch nicht so allgemein in Frankreich verbreitet, als sie es zu seyn verdienten; man

hat zwar im J. 1806 einen Versuch gemacht, solche Stuͤhle zur Verfertigung

des Segeltuches anzuwenden (Vergl. Bulletin de la

Société. IV. Ann. p. 224.); allein man scheint dieser Sache

keine weitere Folge gegeben zu haben. Indessen fangen jezt mehrere Fabrikanten an,

solche Stuͤhle in ihre Fabriken einzufuͤhren.

Um zu zeigen, welche Wichtigkeit man auf diesen Zweig der Industrie in England legt,

wollen wir hier in Kuͤrze die Verbesserungen anfuͤhren, die man in

England seit einigen Jahren an diesen Stuͤhlen machte.

1) ließ sich Horrock zu Stockport bei Manchester am 31.

Juli 1813 ein Patent auf einen eisernen Weberstuhl geben, der im 17. Jahrgange des

Bulletin de la Société S. 8.

beschrieben ist, heute zu Tage aber nicht mehr gebraucht wird.

2) Robert Bowmann zu Manchester, am 27. Maͤrz 1821

(Polyt. Journ. Bd. VIII. S. 375. Bd. XIII. S. 43. London Journal of Arts Bd. XI. S. 161.) „Seine Verbesserungen

bestehen in Anwendung mehrerer Geschirre zur Verfertigung der Barchente und der

Gewebe aus Wolle und Seide. Diese Geschirre sind so angebracht, daß sie mit mehr

Leichtigkeit unabhaͤngig von einander arbeiten, und immer eine gleiche

Spannung unterhalten. Die Schaͤmel sind uͤber und unter dem Stuhle

angebracht, und werden durch Raͤder bewegt, die in einander

eingreifen.“

3) Richard Roberts zu Manchester. „(Wir haben

das Patent dieses Herrn, das hier im Auszuge mitgetheilt wird, Polytechn. Journ.

Bd. XIV. S. 41. mit Abbildungen

mitgetheilt, und uͤbergehen daher den gelieferten Auszug.)“ Er

nahm ein Brevet d'Importation in Frankreich.

4) Archibald Buchanan. „(Auch das Patent dieses

Herrn haben wir Bd. XIII. S. 40. unseres

Journales mit Abbildungen mitgetheilt, und koͤnnen daher den hier

gegebenen Auszug fuͤglich uͤbergehen.)“

5) Ulrich Stansfeld. „(Wir haben auch dieses

Patent, Bd. XVIII. S. 67. im Polytechn.

Journ. mit Abbildungen geliefert, so daß der hier gegebene Auszug fuͤr

unsere Leser uͤberfluͤßig seyn wuͤrde.)“

6) Jos. Daniel zu Stocke in Wiltshire, der sich am 7. Juli 1824 ein Patent

auf einen Tuchweberstuhl ertheilen ließ, in welchem die Lade durch eine Kurbel auf

der Hauptachse bewegt wird. Eine Feder hinter der Lade ist mit der Kurbel verbunden,

und regulirt diese Bewegungen so, daß der Schuͤzen ohne alle

Erschuͤtterung durchgeht, und der Einschuß immer gleich gedraͤngt

liegt. Die Geschirre werden, wie gewoͤhnlich, mittelst der Schaͤmel

geoͤffnet, die von einem mit Laufwalzen versehenen Hebel getreten werden; sie

werden von einem mit Gegengewichten beschwerten sich schwingenden Hebel unter dem

Stuhle in Bewegung gesezt. Schief angebrachte Buͤrsten oder

Kardaͤtschen, mit welchen der Kettenbaum umgeben ist, ziehen das gearbeitete

Gewebe in der Richtung seiner Sahlleisten in die Breite.

7) Joh. Porter zu Smedley bei Manchester ließ sich am 13.

Mai 1824 ein Patent auf Kunst-Stuͤhle fuͤr façonirte und

broschirte Zeuge ertheilen. Er bedient sich hierzu eines excentrischen Rades mit

einer Kehle, in welcher eine Laufwalze laͤuft, wodurch der Stuhl und die

Baͤume, auf welchen die Kette aufgerollt ist, sich bewegen; 2) einer

Vorrichtung zum Aufrollen des verfertigten Zeuges, so wie derselbe fertig wird; 3)

einer besonderen Methode, um die Geschirre in Thaͤtigkeit zu sezen.

Tafeln