| Titel: | Hrn. Bathgate's verbesserte Maschine zum Zurichten der Tücher und anderer Zeuge. |

| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. IV., S. 17 |

| Download: | XML |

IV.

Hrn. Bathgate's verbesserte Maschine zum Zurichten der Tücher und anderer

Zeuge.

Aus dem Glasgow Mechanics' Magazine. N. 116. S.

17.

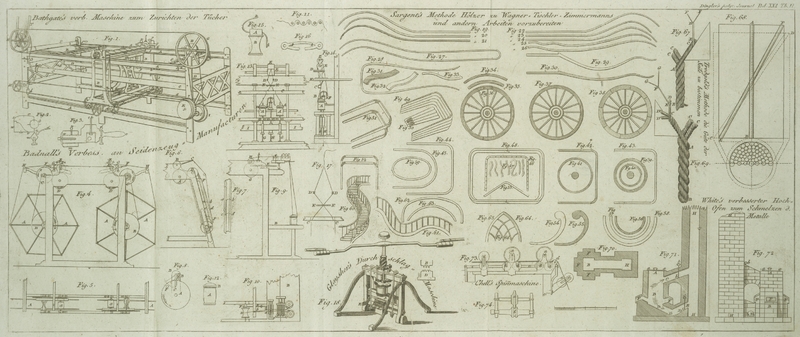

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Bathgate's, verbesserte Maschine zum Zurichten der

Tücher.

„Vorliegende Maschine,“ sagt ein Hr. T. A., „ward in

America erfunden, und vor 6 oder 7 Jahren in unserem Lande eingefuͤhrt.

Man hat seit dieser Zeit verschiedene Verbesserungen an derselben angebracht:

folgende, die Hr. Bathgate zu Gallashiels errichtete,

ist eine der neuesten und besten.“

„Der Zwek dieser Maschine ist, die Oberflaͤche des Tuches oder

Zeuges von allen Fasern zu reinigen, die das Ansehen derselben entstellen, und

eine schoͤne und glatte Oberflaͤche auf demselben zu

erzeugen.“

„Fig.

1. zeigt diese Maschine im Perspective. Fig. 2. zeigt die

Scheren im Quer-Durchschnitte. Fig. 3. ist ein

Laͤngen-Durchschnitt des Handgriffes und des Hauptstuͤkes, wodurch

das spiralfoͤrmige Blatt der Schere gefuͤhrt wird, und zeigt die

Art, wie dasselbe mit dem anderen Blatte verbunden ist.“

„A, A, A, A, Fig. 1. ist ein großes

Gestell aus Gußeisen. B, B, B, ist ein sich

bewegender Rahmen oder Schlitten, der auf zwei Achsen und vier Raͤdern

sich bewegt, die der Quere nach liegen. Die Raͤder laufen laͤngs

den unteren Schienen in dem eisernen Gestelle, A, A,

an den Seiten der Sperren, d, d, die an diesen

Furchen angeschraubt sind. E, ist eine gefurchte

Rolle, die sich um einen an dem großen Gestelle fest geschraubten Zapfen dreht,

wodurch die ganze Maschine in Thaͤtigkeit gebracht wird. F, sind zwei Laufraͤder, wovon das eine an

die Rolle, E, festgeschraubt ist, und diese mittelst

des Laufriemens, Y, in Umtrieb sezt, welcher von

einem Triebwerke herlaͤuft, waͤhrend das andere los ist, und sich

um seinen Zapfen dreht. N, ist eine Rolle am Ende

des spiralfoͤrmigen Blattes der Schere, die von einer Schnur getrieben

wird, welche ein Mahl um die Rolle, E,

laͤuft. G, ist eine Rolle, uͤber

welche dieselbe Schnur laͤuft, und welche sich auf dem Gestelle, A, A, schiebt, um das Laufband anzuziehen, wenn es

nothwendig ist. H, ist eine kegelfoͤrmige

Rolle mit drei Furchen, an der Rolle, G, fest

geschraubt. I, ist eine andere, der Rolle, H, aͤhnliche kegelfoͤrmige Rolle, die

von derselben getrieben wird, jedoch so, daß die Basis derselben sich in

entgegengesezter Richtung dreht: die drei Furchen dienen dazu, um den Schlitten,

B, B, verschiedene Bewegungen zu geben. 5, ist

ein an der Rolle, I, befestigter Triebstok. J, ein Rad, welches von dem Triebstoke, 5, bewegt

wird. K, eine an das Rad, J, geschraubte Rolle. L, eine Rolle auf

einer Spindel an dem beweglichen Rahmen, welche von, K, bewegt wird. M, eine lose Rolle, welche

sich auf dem Gestelle, A, schiebt: eine sogenannte

Spann-Rolle (stenting pulley). O, ein spiralfoͤrmiges Scherenblatt aus einem

Guß-Eisen-Cylinder, in welchem ringsumher in einer Spiral-Linie Furchen

eingeschnitten sind, worin duͤnne Stahlblaͤtter eingelassen sind,

die ungefaͤhr einen halben Zoll hervorstehen: das andere Scherenblatt ist

eine duͤnne an die Metallschiene, v, Figur 2.

angeschraubte Stahlplatte, welche, wenn das spiralfoͤrmige Blatt sich

dreht, wie eine Schere wirkt, m, eine vierekige,

oben gerade, Eisenstange, die unmittelbar unter der Schneide des unteren

Blattes, v, liegt. Ein Stift mit zwei Nieten ist an

jedem Ende dieser Stange unter rechten Winkeln mit derselben befestigt: mittelst

dieser Stifte kann sie an die obere Stange, n, des

mittleren Theiles des Schlittens, B, B,

festgeschraubt, und mittelst der Nieten jedes Mahl zu der mit den

Blaͤttern der Schere correspondirenden Hoͤhe erhoͤht

werden, o, ist ein Griff, der das

spiralfoͤrmige Blatt stuͤzt: das andere Ende dieses Griffes paßt

in einen Ausschnitt an dem Ende der Metall-Stange, woran das untere Blatt

angeschraubt ist. In dieser Hinsicht ist an jedem Ende der Stange ein dikes

Stuͤk angegossen, wovon man bei, v, einen

Theil sieht. Es schiebt sich in diesem Ausschnitte mittelst einer Schraube mit

zwei Halsstuͤken, die in einer Platte arbeitet, wie man an, v, in Fig. 3. sieht, und

wird durch die Schraube, u, in der erforderlichen

Lage festgehalten. Auf diese Weise wird das Scherenblatt, O, in die gehoͤrige Lage gebracht, um mit, v, schneiden zu koͤnnen, und es ist offenbar,

daß, so wie, v, sich abnuͤzt, o zuruͤkgezogen werden muß, damit die

Schneiden auf einander wirken. Um das Scherenblatt, O, zu heben oder zu senken, was gleichfalls nothwendig ist, ist das

Lager, auf welches dasselbe ruht, mittelst einer Furche in dem Griffe, o, eingepaßt, wodurch es nach der Seite hin

festgehalten wird, sich aber frei auf und nieder bewegen kann. Dieß geschieht

mittelst des Stiftes, t, welcher mit einer Schraube

in dem Griffe arbeitet, und mit einem Halsstuͤke in dem messingenen Lager

des Scherenblattes. Siehe Fig. 3. In jedem Ende

der Stange, v, ist ein kleiner Stift

eingefuͤgt, der bei, m, Fig. 3. durch Puncte

angedeutet ist. Diese Stifte ruhen auf Lagern in den Metallplatten, 6, 6, welche

auf den Enden des Schlittens, B, B, angeschraubt

sind, und da dieser Rahmen Ausschnitte hat, so koͤnnen sie

ruͤkwaͤrts und vorwaͤrts bewegt werden, so daß die Schneide

des unteren Blattes gerade uͤber die Stange, m, kommt.

Die Scherenblaͤtter bewegen sich auf den punctirten Stiften bei, m, Fig. 3. als Mittelpunkten,

wenn der Griff, o, gehoben wird, und werden in dieser

Lage durch eine Feder, p, festgehalten, die einen Knopf

außen an dem Griffe faͤngt, wodurch das Tuch frei zwischen den

Scherenblaͤttern und der Stange, m, durch kann,

wenn die Maschine in Ruhe ist. Ein in dem Griffe, o,

eingeschraubter Stift, s, ruht auf einem

hervorspringenden Stuͤke, 8, der Platten, 6, 6, und dient die

Scherenblaͤtter in

jeder erforderlichen Entfernung von der Stange, m, nach

der Dike des Tuches zu halten, oder nach der Kuͤrze, in welcher dasselbe

geschoren werden soll. a und b, sind zwei Hebel, die sich um, a und b, als Mittelpuncte bewegen, und an ihrem

kuͤrzeren Ende die Achse der Rolle, L,

fuͤhren, auf welcher zwei Triebstoͤke, c,

c, befestigt sind, die in die Zahnstoͤke, d,

d, eingreifen, und den Schlitten, B, B,

vorwaͤrts treiben. Die anderen Enden dieser Hebel sind mittelst dieser

Stange, e, e, fest unter einander verbunden. Die Schwere

dieser Stange, welche auf das laͤngere Ende der Hebel wirkt, haͤlt die

Rolle, L, mit ihrer Achse im Gleichgewichte, und hebt

so, wenn sie frei gelassen wird, die Triebstoͤke aus. Um die

Triebstoͤke in den Zahnstoͤken zu erhalten, faͤngt ein anderer

Hebel, der in einem Mittelpuncte, g, arbeitet, das Ende

des Hebels, a, und wird daselbst oben von einer Feder

gehalten. Der Hebel, b, ist dem Griffe, x, mittelst einer kleinen. Stange, l, verbunden; der Griff, x,

dreht sich um den Mittelpunct, y, und bei, x, ist eine kleine Rolle. Zwei aͤhnliche Rollen

sind an dem Gestelle, B, bei, z, angenietet; ein Ende der Schnur laͤuft unter diesen lezteren und

uͤber die Rolle bei, x, ist an dem Ende des

großen Rahmens, A, bei 7, mittelst eines Stiftes und

eines Sperrrades befestigt, waͤhrend das andere Ende mit dem Arme der Kurbel,

2, verbunden ist. Die Kurbel ist mit dem Hebel, 3, verbunden, welcher den

Laufriemen, Y, abwechselnd auf das feste und lose

Laufrad bei, F, schnellt.

S, ist eine mit einem Haken versehene Stange, die sich

um Mittelpuncte an den Seiten des Gestelles, A, A,

bewegt, durch eine Feder-Sperre, w, aber, wenn sie

horizontal ist, fest gehalten wird. R, ist eine

aͤhnliche Stange, die sich laͤngs den hervorstehenden Stuͤken

der Seiten, A, A, schiebt, und mit der Walze, P, mittelst zweier Riemen verbunden ist.

Wenn mit dieser Maschine gearbeitet werden soll, wird das Tuch, welches der Breite

nach geschoren wird, zuerst auf der Walze, C, C,

aufgerollt, von wo das Ende desselben außen uͤber die obere Schiene des

großen Gestelles, A, gezogen wird. Die Scheren werden

zwischen demselben und der Stange, m, auf die andere

Seite der Maschine gehoben. Dann wird es an die Stangen, S und R, eingehaͤkelt, und durch das

Drehen der Walze, P, gespannt, welche mittelst eines

Sperrrades und einer Klinke, gleich den uͤbrigen Walzen, festgehalten wird.

Der Schlitten wird nun

zuruͤk nach, R, gezogen, die Feder, p, wird zuruͤkgedruͤkt, und die

Scherenblaͤtter werden herabgelassen. Hierauf wird der Griff, x, hinaufgezogen, wodurch die Triebstoͤke, c, c, in die Zahnstoͤke geworfen werden. Zu

gleicher Zeit verkuͤrzt die Rolle, x, durch ihr

Emporsteigen die Schnur, und zieht den Arm der Kurbel, 2, wodurch der Hebel, 3, in

jene Lage kommt, die man in der Figur sieht, und wodurch der Laufriemen, Y, auf das feste Laufrad, F,

geworfen wird. Nun ist alles im Gange, und der Schlitten, B, bewegt sich gegen S. Hier schlaͤgt

ein Zapfen, h, oben auf den Hebel, g, und indem er denselben zuruͤkdruͤkt,

befreit er die Hebel, a und b, wo die Stange, e, unmittelbar niederfallt,

die Triebstoͤke hebt, und den Griff, x,

niederzieht, welcher den Hebel, 3, verlaͤßt, und der Einwirkung des

Gewichtes, 4, uͤberlaͤßt. Auf diese Weise wird der Riemen, Y, auf das lose Laufrad geworfen, und alles steht still.

Die Scheren werden jezt gehoben, und das Tuch bei, S,

ausgehaͤkelt, indem man die Stange um ihren Mittelpunct dreht, in welcher

Lage diese durch die Feder, w, gehalten wird, die gegen

dieselbe druͤkt, dann wird das Tuch aus, R,

ausgehaͤkelt, und der vollendete Theil uͤber die andere Seite des

großen Gestelles gezogen, und an die Walze, D,

angehaͤkelt, auf welcher es aufgerollt wird, sobald es fertig ist. Die

Stange, S, wird dann in die vorige Lage gebracht, und

die Arbeit geht, wie gewoͤhnlich, fort.

Eine kleine Eisenstange, n, Fig. 2. ist durch drei

Arme mit der duͤnnen Stange, s, verbunden, die

oben auf dem Schlitten aufgebolzt ist, und die das Tuch waͤhrend seines

Ueberganges uͤber die Stange, m, ruhig

haͤlt. Auch ist an die Stange, v, bei, w, ein Stuͤk Eisenplatte, t, angeschraubt, damit die Scherwolle, welche abgeschnitten wird, nicht

uͤber das bereits vollendete Tuch kommt. An dem Vordertheile dieses Eisens,

bei, r, ist ein Stuͤk grobes Tuch

angenaͤhet, welches die Scheren bei, o,

beruͤhrt, und, gesaͤttigt mit Fett, die Scheren schmiert, und so die

Reibung vermindert.

Die Laͤnge der Maschine richtet sich nach der Breite des zu scherenden Tuches:

die hier gezeichnete ist fuͤr neun Viertel Tuch. Bei mittlerer Bewegung des

Schlittens macht das Spiral-Blatt der Schere Eine Umdrehung fuͤr ein Achtel

Zoll der Bewegung desselben nach vorwaͤrts, und, da vier Stuͤke Stahl

hervortreten, hat jedes nur 1/32 Zoll auf ein Mahl zu schneiden.

Tafeln