| Titel: | Bleistift- und Federn-Hälter zum bequemeren Schreiben und Zeichnen, und Ersparen des vielen Schneidens und Spizens an den Bleistiften und Federn, worauf Joh. Jak. Hawkins, in Pentonville, Baumeister, und Samson Morgan, Union-street, City-Road, Taschen-Schreibfedern-Fabrikant, sich am 20. December 1822 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. XVII., S. 99 |

| Download: | XML |

XVII.

Bleistift- und Federn-Hälter zum bequemeren

Schreiben und Zeichnen, und Ersparen des vielen Schneidens und Spizens an den

Bleistiften und Federn, worauf Joh. Jak.

Hawkins, in Pentonville, Baumeister, und Samson Morgan, Union-street, City-Road,

Taschen-Schreibfedern-Fabrikant, sich am 20. December

1822 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April 1826. S.

219.

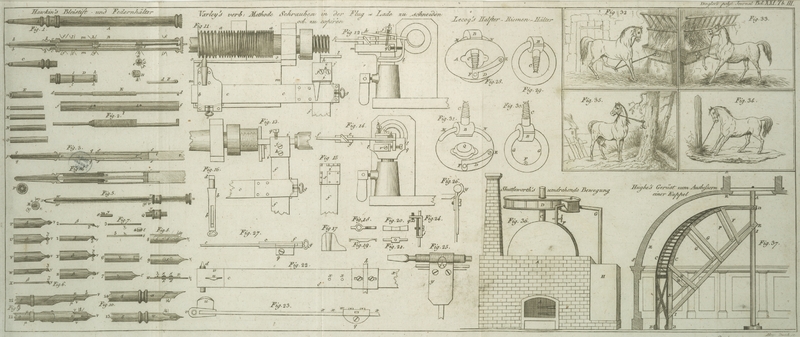

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Morgan's, Bleistift- und Federn-Hälter zum bequemen Schreiben und

Zeichnen.

Die Verbesserung besteht, hinsichtlich der

Bleistift-Haͤlter, in Folgendem: die Bleistifte werden, so wie sie sich

abnuͤzen, von einer Roͤhre vorgeschoben, wie Fig. 1, 2, 3, 4, 5 auf Tab. III.

zeigen.

Fig. 1. A, zeigt den Bleistift-Haͤlter zum Gebrauche

fertig, und, B, zeigt eben denselben im Durchschnitte

seiner Laͤngen-Achse. C, D, E, F, G, H, I und K, stellen die einzelnen Theile von, B, besonders dar.

Die kleinen Buchstaben bezeichnen in allen Theilen dieselben Gegenstaͤnde, und

wo ein Theil zu klein ist, als daß ein Buchstab darauf gesezt werden koͤnnte,

oder so nahe, daß der Plaz nicht deutlich bezeichnet werden koͤnnte, ist ein Punct in der Figur

angedeutet, und gegen diesen hin sind zwei convergirende Linien gefuͤhrt,

zwischen welchen der Buchstab kommt. a, ist der

Bleistift. b, eine Roͤhre von Gold, Silber oder

Metall, oder Metall-Composion, in welche der Bleistift so paßt, daß er nicht durch

seine Schwere herausfallen kann, zugleich aber auch sich leicht hin und her schieben

laͤßt. Diese Roͤhre heißt die Schnauze. An einem Ende derselben

befindet sich eine maͤnnliche Schraube mit zwei geraͤndelten

Wuͤlsten, mittelst welcher man dieselbe zwischen dem Daumen und dem Finger

festhalten, und gehoͤrig an ihrem Orte einschrauben kann.

c, ein Roͤhre, die etwas laͤnger ist, als

die Schnauze, und die das Riet-Stuͤk heißt, mit einer weiblichen Schraube an

einem Ende zur Aufnahme der maͤnnlichen Schraube der Schnauze, und einer

anderen weiblichen Schraube an dem anderen Ende zur Aufnahme der Schraube des

spaͤter zu beschreibenden Treibers. Die sichtbaren Theile dieses Niet- oder

Schraubenmutter-Stuͤkes sind gewoͤhnlich aus Gold oder Silber, und die

Theile, welche man nicht sieht, aus Messing. An jenem Ende dieses

Niet-Stuͤkes, welches der Schnauze am naͤchsten liegt, befinden sich

wieder zwei geraͤndelte Wuͤlste, mittelst welcher man dasselbe

festhalten kann.

d, ist der Treiber aus Stahl, dessen eines Ende

walzenfoͤrmig ist, und so in die Schnauze paßt, daß es dieselbe beinahe

gaͤnzlich ausfuͤllt.

Der mittlere Theil des Treibers bildet eine Schraube, die in dem Niet-Stuͤke

arbeitet, und diese Schraube ist etwas laͤnger, als das walzenfoͤrmige

Ende.

Das andere Ende des Treibers ist halb cylindrisch, beinahe so lange als die Schraube,

und ein kleines Stuͤk dieses Endes ist beinahe ganz cylindrisch.

e, ist eine kurze Roͤhre aus Messing, die man auf

den halb walzenfoͤrmigen Theil des Treibers aufsezt, und durch die an der

einen Seite ein staͤhlerner Stift laͤuft, durch welchen das Umlaufen

dieser Roͤhre auf dem Treiber gehindert wird, waͤhrend sie jedoch auf

dem halbwalzenfoͤrmigen Stuͤke der ganzen Laͤnge nach sich

hinschiebt.

Der aͤußere Durchmesser dieser Roͤhre ist eben so groß, als der

aͤußere Durchmesser des Niet-Stuͤkes: f,

ist eine lange Roͤhre aus Messing, die genau auf das Niet-Stuͤk, c, paßt, und auf die kurze Roͤhre, e, und den Stift, g, fuͤhrt, welcher in der

kreisfoͤrmigen Furche, h, des Niet-Stuͤkes

laͤuft, und der Roͤhre gestattet, sich um das Niet-Stuͤk zu

drehen, ohne von demselben abzugleiten: ferner den Stift, k, der durch die Seite derselben durch, und in die Seite der kurzen

Roͤhre, e, laͤuft, so daß, wenn die lange

Roͤhre herum gedreht wird, die kurze dadurch zugleich mitgedreht wird.

l, eine Furche rings um das Niet-Stuͤk beinahe in

der Mitte desselben, um eine Umhuͤllung von Seide, oder von einer elastischen

Substanz aufzunehmen, und dadurch einen geringen Grad von Reibung zu erzeugen,

wodurch die Roͤhre, f, gehindert wird, sich zu

leicht zu bewegen.

m, eine aͤußere Roͤhre von Gold, Silber,

Schildkroͤte, Elfenbein, oder aus irgend einem anderen Materiale, welche auf

der messingenen Roͤhre, f, befestigt ist, und

einen eleganten Griff fuͤr den Haͤlter bildet.

Nachdem alle diese Theile an ihre Stelle gehoͤrig, so wie der Durchschnitt,

B, es andeutet, gebracht werden, und die Spize des

Bleistiftes endlich bis an das Ende der Schnauze abgenuͤzt wurde,

haͤlt man die geraͤndelten Wuͤlste in der einen, und dreht mit

der anderen Hand den Griff, m; dadurch werden nun die

Roͤhren, f und e, und

der Treiber, d, zugleich herumgedreht, welcher,

insoferne er in die Schraube des Niet-Stuͤkes, e,

eingreift, sich der Laͤnge nach fortbewegen, und den Bleistift vorne an der

Schnauze heraustreiben wird in beliebiger Laͤnge.

Wenn der Haͤlter den Bleistift zugleich einziehen und heraustreiben soll, so

bringen wir am Ende des Treibers eine weibliche Schraube an, und schrauben den

Bleistift in dieselbe; oder wir machen das Ende des Treibers fuͤr eine kurze

Streke zu einem kohlen Cylinder mit duͤnnen Waͤnden, und bringen in

denselben drei oder mehrere Laͤngen-Einschnitte an, so daß dieselben

elastisch werden, und das Ende des Bleistiftes halten und umfassen koͤnnen:

n, ist das hohle Ende des Treibers mit Einschnitten

an den Seiten, um das Ende des Bleistiftes fest zu halten. Wenn der Bleistift

gaͤnzlich abgenuͤzt ist, und ein neuer in den Haͤlter eingesezt

werden muß, so haͤlt man in jeder Hand zwei der geraͤndelten

Wuͤlste, und schraubt die Schnauze ab, und fuͤhrt dann einen neuen

Bleistift in das Schrauben-Ende der Schnauze ein, was bei der kegelfoͤrmigen Form

an diesem Ende der Roͤhre leicht gethan ist.

Ehe man die Schnauze wieder an ihre Stelle bringt, haͤlt man die beiden

geraͤndelten Wuͤlste, die an dem Griffe bleiben, und dreht diesen in

entgegengesezter Richtung von derjenigen, nach welcher der Stift hervorgetrieben

wird, worauf man die Schnauze an ihre Stelle bringt, und der Bleistift zum Gebrauche

fertig ist.

Wir haben hier unseren Lieblings-Bleistifthaͤlter beschrieben und abgebildet,

und haben keine Dimensionen desselben angegeben, indem diese von der Staͤrke

und Laͤnge der Bleistifte abhaͤngen, welche erstere zwischen Einem

Viertel-Zoll und daruͤber bis auf Ein Fuͤnftel-Zoll und darunter im

Durchmesser nach der Staͤrke der Striche, die man wuͤnscht, und welche

leztere zwischen drei Zoll und daruͤber bis auf einen halben oder darunter in

der Laͤnge spielt. Wir machen aber oͤfters fuͤnf und mehrere

Schnauzen von verschiedener Groͤße, so daß sie in denselben Griff passen, und

bilden den Treiber, wie in Fig. 2. mit besonderen

walzenfoͤrmigen Stuͤken, L, M, N, O, die

man auf denselben aufsezt, so daß jeder auf die vier verschiedenen groͤßeren

Schnauzen paßt.

Fig. 3. zeigt

eine ganz einfache Form eines Bleistift-Haͤlters, wo die Laͤnge des

Griffes von keiner Bedeutung ist. p, ist der Bleistift;

q, die Schnauze in Verbindung mit dem

Nieten-Stuͤke; r, der Treiber, wie jener in Fig. 1., außer

daß man statt des halbwalzenfoͤrmigen Endes einen kurzen Cylinder am Ende der

Schraube anbringt, der in die aͤußere Roͤhre paßt.

s, ist eine aͤußere Roͤhre, die dicht

paßt, und an dem weiteren Ende des Treibers mittelst eines Stiftes befestigt ist,

und frei uͤber das Nieten-Stuͤk sich schiebt.

Diese Roͤhre laͤuft weit genug uͤber das Ende des Treibens

hinaus, um einen Stiefel zu bilden, in welchem ein Griff aus Holz, Elfenbein, oder

irgend einer anderen Substanz paßt, t.

Fig. 4. ist

der Durchschnitt eines Bleistift-Haͤlters, welcher von jenem in Fig. 3. darin

abweicht, daß die maͤnnliche Schraube außen an jener Roͤhre sich

befindet, die mit dem Niet-Stuͤke correspondirt, und die weibliche Schraube

innerhalb der aͤußeren Roͤhre, und daß der Treiber in der ganzen

Laͤnge ein gleich diker Cylinder ist, außer auf einer kurzen Streke an jenem

Ende, welches dem Griffe zunaͤchst liegt, und daselbst diker ist, so daß er in die

aͤußere Roͤhre paßt. Diese Vorrichtung wurde deßwegen angenommen, und

die Durchmesser der Roͤhren wurden deßwegen vergroͤßert, um Raum zur

Aufbewahrung von sechs Bleistiften zu gewinnen, die alsogleich in die Schnauze

gestoßen werden koͤnnen, so wie diese durch fortgesezten Verbrauch der

Bleistifte leer wird. P, zeigt das Ende der

Roͤhre, welche mit dem Niet-Stuͤke correspondirt, wenn sie mit den

sechs Bleistiften versehen ist. u, sind sechs

duͤnne Roͤhren aus Messing, die innenwendig denselben Durchmesser

haben, wie die Bleistifte außen; diese Roͤhren sind an den Waͤnden

gespalten, um sie elastisch zu machen, und innenwendig an der Muͤndung der

Roͤhre angeloͤthet, welche mit dem Niet-Stuͤke in Fig. 1.

correspondirt.

Fig. 5. ist

ein Bleistift-Haͤlter, der beinahe so lange ist, als der Bleistift selbst.

Q, ist eine andere Ansicht eines Theiles desselben.

R, ist ein Quer-Durchschnitt von, v zu v, mit einer

End-Ansicht von, z; s, zeigt den Treiber im Perspective.

Dieser Haͤlter besteht aus einer Roͤhre, w

welche ihrer ganzen Laͤnge nach einen Einschnitt hat, und außen an ihrer

Oberflaͤche schraubenfoͤrmig eingeschnitten ist: an dem der Spize

gegen uͤber stehenden Ende ist ein Siegel oder eine Kappe aufgeschraubt, x, ist der Bleistift; y, ein

kurzer Cylinder oder Treiber, der sich gegen den Bleistift schiebt, mit einem

Zapfen, der sich in dem Einschnitte schieben laͤßt, und aus demselben

hervorsteht. z, eine geraͤndelte Schraubenmutter

oder ein Niet, das sich auf der Roͤhre, wie auf einer maͤnnlichen

Schraube dreht, und, so bald es gegen den Zapfen des Treibers druͤkt, den

Bleistift hervorschiebt.

Um den Bleistift in den Haͤlter zu bringen, nimmt man zuerst die Kappe, dann

das Niet ab, und den Treiber heraus; stekt dann den Bleistift in die Roͤhre,

die an ihrem Kappen-Ende etwas kegelfoͤrmig ist, bringt hierauf den Treiber

an seinen Plaz, und schraubt das Niet gegen diesen, und die Kappe am Ende auf.

Was die Federn betrifft, so besteht unsere Verbesserung darin, daß wir sie aus

Schildkroͤte oder aus Horn verfertigen, und in die Spizen, oder in diejenigen

Theile derselben, welche sich bald abnuͤzen, nachdem wir sie in beinahe

siedend heißem Wasser erweicht haben, kleine Theilchen von Demant, Rubin oder irgend

einer sehr harten

Substanz eindruͤken, wodurch wir eine große Dauerhaftigkeit mit

gefaͤlliger Elasticitaͤt verbinden.

2) an jenen Theilen der Federn aus Schildkroͤte groͤßere Stuͤke

von Demant, Rubin, Gold oder irgend einer anderen harten Substanz, als nach dem

obigen Plane moͤglich ist, befestigen, indem wir auf bekannte Weise

Stuͤke von Schildkroͤte uͤber denselben aufloͤthen oder

aufkitten, mit der Vorsicht jedoch, daß diese Stuͤke sich nicht zu weit

ruͤkwaͤrts erstreken, und die Feder dadurch um ihre

Elasticitaͤt bringen.

3) ein kleines Stuͤk Goldblaͤttchen uͤber das Ende eines

Stuͤkes Schildkroͤte auflegen, aus welcher wir die Feder schneiden,

dieses Goldblaͤttchen in die erweichte Schildkroͤte einpressen, und

dann die Feder, wie gewoͤhnlich, aus diesem vergoldeten Stuͤke

zuschneiden.

4) auf den Spizen der Federn, sie moͤgen aus Schildkroͤte, Horn oder

Federkielen seyn, kleine Stuͤkchen Demant, Rubin oder irgend einer anderen

harten Substanz mittelst eines harten und zaͤhen Firnisses oder Kittes

aufkitten, der von der Tinte nicht angefressen wird, wie z.B. mit in Oehl

aufgeloͤstem Copal, in Alkohol aufgeloͤstem Schell-Lack, Siegel-Wachs,

und den uͤbrigen zaͤhen Harzen und harzigen Substanzen, deren sich die

Steinschleifer bedienen, um ihre kostbaren Steine auf Griffe aufzukitten, um

dieselben schleifen und poliren zu koͤnnen, wobei man dafuͤr sorgt,

daß dieser Kitt nicht so heiß aufgetragen wird, daß er die Schildkroͤte, das

Horn oder den Kiel sengt oder brennt.

5) auf den Ruͤken der Feder zwei Federn, oder eine gabelfoͤrmige Feder

aus Schildkroͤte, Horn, Kiel oder Metall anbringen, welche, nach Belieben,

gegen die Spize hingeschoben werden kann, um die Steifheit der Feder-Spize nach

Belieben zu vermehren oder zu vermindern, und sie so nach der Hand des Schreibers zu

richten. Zur Ausfuͤhrung unseres ersten Planes bereiten wir einen Ausschnitt

in einem staͤhlernen Staͤmpel, in welchen die Spizen der Federn genau

passen, und legen die Demant oder Rubin-Stuͤkchen in diesen Ausschnitt,

erweichen die Spizen der Federn in beinahe siedendem Wasser, und legen auch diese in

den Ausschnitt, worauf wir alsogleich ein Stuͤk Stahl, das auf den

Ruͤken der Feder paßt, auflegen, und einen maͤßigen Druk anbringen,

den wir so lange unterhalten, bis die Schildkroͤte oder das Horn beinahe kalt

geworden ist.

Fig. 6. zeigt

verschiedene Federn mit Stuͤkchen Demant, Rubin oder anderen harten

Substanzen, die in den Spizen entweder durch aufgekittete oder aufgeloͤthete

Stuͤke Schildkroͤte befestigt sind.

T, ist ein Stuͤk Demant, außen auf dem

Ruͤken oder innenwendig zu jeder Seite des Spaltes einer Feder aus

Schildkroͤte aufgelegt.

U, zeigt den Ruͤken einer Feder, mit

Stuͤkchen Schildkroͤte, die auf den Stuͤkchen Demant

aufgekittet oder aufgelegt sind.

V, dieselbe Feder von innen.

W, dieselbe Feder im Profile.

X, Durchschnitt des Profiles.

Y, die innere Seite einer Feder, mit Stuͤken

Schildkroͤte, die auf der inneren Seite der Spize aufgekittet, oder

aufgeloͤthet sind.

Z, dieselbe Feder vom Ruͤken aus gesehen.

1, Profil derselben.

2, Durchschnitt im Profile.

β, der Koͤrper der Feder.

γ, die Stuͤkchen Demant.

δ, die Schildkroͤte-Blaͤttchen, die

auf die Spizen aufgeloͤthet sind, und die Demante einschließen, außer an

jenen Theilen, welche schreiben.

Fig. 7. zeigt

die fuͤnf verschiedenen Zustande einer Feder, waͤhrend sie nach der

dritten Methode verfertigt wird.

3, Durchschnitt der zur Verfertigung einer Feder vorgerichteten

Schildkroͤte.

4, das in Form eines Buͤgels umgebogene duͤnne

Gold-Blaͤttchen.

5, dieses Blaͤttchen auf dem Ende der Schildkroͤte aufgelegt und

eingepreßt.

6, Ansicht desselben entweder von der Vorderseite oder von der Ruͤkseite.

7, Ansicht der Feder von beiden Seiten, wenn sie geschnitten ist.

ε, das Gold.

ζ, die Schildkroͤte.

Bei unserem vierten Plane bedienen wir uns oͤfters zweier Stuͤke

Demant, die wir gehoͤrig zuformen, und tauchen sie in Firniß oder

geschmolzenes Siegellak, oder geschmolzenen Kitt, und befestigen sie alsogleich auf

der inneren Seite der Spize. Zuweilen mischen wir auch eine gewiße Menge Demante oder

harter Koͤrper in Stuͤkchen, die nicht groͤßer sind, als der

zweihundertste Theil eines Zolles im Durchmesser mit beinahe eben so viel Firniß,

Siegelwachs oder Kitt, und tauchen dann bloß die Spize der Feder in diese

Mischung.

Fig. 8. zeigt

die Weise, wie man eine Feder auf dem Ruͤken der Schreib-Feder anbringt, um

die Steifheit der Feder-Spize nach unserer fuͤnften Methode nach Belieben zu

vermehren oder zu vermindern.

8, zeigt den Ruͤken der Feder;

9, die innere Seite derselben.

10, ist der Durchschnitt derselben im Profile.

η, die Feder.

ϑ, eine gabelfoͤrmige Feder, wovon jeder

Vorsprung auf jede Seite des Spaltes druͤkt.

κ, zwei Nietchen und vier Blaͤttchen, oder

Waͤscher: die Nietchen laufen durch zwei Loͤcher in der Feder, und

durch zwei Einschnitte oder Spalte in dem Koͤrper der Feder.

λ, ein Zaͤpfchen, mit welchem man die

Feder schieben kann.

An tragbaren, oder sogenannten Fragmenten-Federn befestigen wir die

gabelfoͤrmige Feder zuweilen auf dem Ruͤken des Haͤlters auf

dieselbe Weise, wie oben fuͤr den Ruͤken der Feder angegeben wurde.

Zuweilen lassen wir auch statt dieser Feder nur den Ruͤken oder die Oberlippe

des Federhaͤlters vorspringen, und machen die Feder dadurch mehr oder minder

steif, daß wir sie mehr oder minder tief in den Haͤlter einsenken.

Fig. 9. ist

ein gewoͤhnlicher tragbarer Federhaͤlter, an welchem der Ruͤken

oder die Oberlippe sich in eine gabelfoͤrmige Spize endet.

11, zeigt den Haͤlter, die Feder und die Schreib-Feder vom Ruͤken.

12, dieselbe im Profile.

μ, ist der Federhaͤlter, der

gewoͤhnlich nicht uͤber die punktirte Linie an der Feder hinaus

laͤuft.

ν, die Schreib-Feder.

ξ, die Feder.

o, der Griff.

Fig. 10. ist

ein anderer gewoͤhnlicher Federhaͤlter, wo die, gabelfoͤrmige

Feder mit der Roͤhre verbunden ist.

13, zeigt den Ruͤken der Feder, der Schreib-Feder und des

Federhaͤlters;

14, ist ein Profil derselben.

π, ist der Federhaͤlter, der

gewoͤhnlich bis zur punctirten Linie laͤuft.

ρ, die Feder.

σ, der Griff.

Tafeln