| Titel: | Verbesserungen an Sauge-, Verdichtungs- und Einsprizungs-Pumpen, und den dazu gehörigen Apparaten, welche Verbesserungen sich auch zu anderen nüzlichen Zweken anwenden lassen, und worauf Joh. Weiss, Messerschmid und chirurgischer Instrumenten-Macher zu London, am Strand, sich am 18ten Dec. 1824 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. XXXVII., S. 201 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Verbesserungen an Sauge-, Verdichtungs- und

Einsprizungs-Pumpen, und den dazu gehörigen Apparaten, welche Verbesserungen sich auch

zu anderen nüzlichen Zweken anwenden lassen, und worauf Joh. Weiss, Messerschmid und chirurgischer

Instrumenten-Macher zu London, am Strand, sich am 18ten Dec. 1824 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. May. 1826. S.

247.

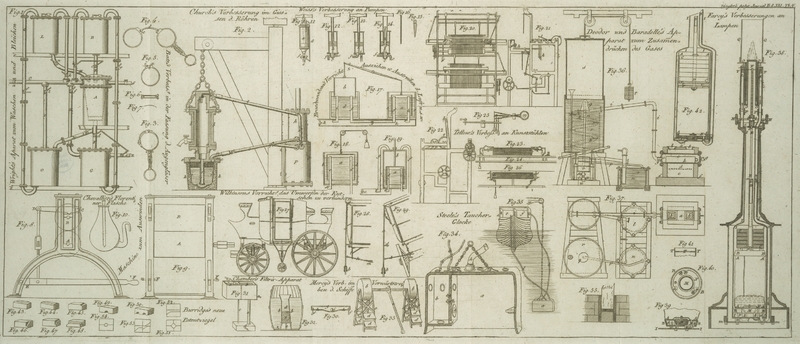

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Weiss's, Verbesserungen an Sauge-, Verdichtungs- und

Einsprizungs-Pumpen, und den dazu gehörigen Apparaten.

Diese Verbesserungen beziehen sich vorzuͤglich auf

chirurgische Sprizen, um mittelst derselben giftige Stoffe aus dem Magen ziehen und

andere Fluͤßigkeiten einsprizen zu koͤnnen, die das Gift

verduͤnnen oder neutralisiren, wenn es nicht ausgezogen werden kann.

Diese Verbesserung gestattet mehrere Modificationen. Figur 11. zeigt die

verbesserte Sprize von außen mit ihrem Zugehoͤre.

a, ist der Stiefel oder cylindrische Theil der

Sprize;

b, ist der Griff an dem durch Puncte angedeuteten

Staͤmpel, womit lezterer in dem Cylinder auf und nieder gezogen wird;

c, ist ein Hahn mit dreifachem Durchgange;

d, eine mit dem Hebel verbundene Stange, welche den

Hahn, c, dreht.

Diese Stange laͤuft durch kleine Loͤcher in den hervorstehenden

Raͤndern des Cylinders, beugt sich oben uͤber, und steigt, wie man an

der punctirten Linie sieht, etwas in dem Inneren des Cylinders herab. Sie ist etwas

duͤnn, und unten etwas biegsam, damit sie sich nach dem Bogen richten kann, in

welchem der Hebel des Hahnes sich dreht.

e und f, sind zwei

Oeffnungen, durch welche die Fluͤßigkeit in den Cylinder der Sprize gezogen

oder aus demselben ausgesprizt werden kann.

Man seze nun, der Hahn befinde sich in einer solchen Lage, daß die Muͤndung,

e, nach dem Inneren der Sprize offen steht; so wird,

wie man den Staͤmpel in die Hoͤhe zieht, jede Fluͤßigkeit, in

welche diese Muͤndung eingesenkt ist, in dem Cylinder in die Hohe steigen,

und denselben fuͤllen. Wenn der Staͤmpel in die Hohe kommt, wird er

gegen das Ende der Stange, d, anschlagen, die sich in

dem Cylinder befindet, diese heben, und dadurch den Hahn, c, drehen, die Oeffnung, e, schließen, die

Oeffnung, f, aber oͤffnen, die zu dem Inneren des

Cylinders fuͤhrt. Wenn man nun den Staͤmpel wieder

niederdruͤkt, so wird die bei der Oeffnung, e,

eingezogene Fluͤßigkeit durch die Oeffnung, f,

herausgesprizt, und so wie der Staͤmpel vorruͤkt, wird das Halsband,

g, in der Naͤhe des Griffes gegen das

gekruͤmmte Ende der Stange, d, schlagen, dadurch

die Stange nach abwaͤrts treiben, und den Hebel, welcher den Hahn dreht, in

seine vorige Lage bringen.

Fig. 12. ist

der Durchschnitt einer Sprize, welche etwas von der vorigen verschieden ist. Der

Staͤmpel bewegt sich in derselben auf die gewoͤhnliche Weise auf und

nieder; allein der Stiel des Staͤmpels ist hier hohl, und schiebt sich auf

einer vierekigen Stange, h, und der Hahn mit dreifacher

Oeffnung, c, dreht sich hier horizontal. Man seze die

Oeffnung, f, sey nun nach dem Inneren der Sprize offen,

und die Muͤndung dieser Oeffnung in irgend eine Fluͤßigkeit

eingesenkt; so wird, wie der Staͤmpel in die Hohe gezogen wird, die

Fluͤßigkeit in die Hoͤhlung der Sprize einstroͤmen. Da nun aber

diese Fluͤßigkeit wieder bei, e, herausgesprizt

werden muß, so muß der Griff in einer Viertelwendung gedreht werden, wodurch die

Stange, h, gleichfalls um so viel gedreht wird, und da

diese Stange mit dem Hahne, c, in Verbindung steht, so

fuͤhrt sie denselben in horizontaler Richtung herum, schließt die Oeffnung

bei, f, oͤffnet dafuͤr, e, und laͤßt bei dem Niedersteigen des

Staͤmpels die Fluͤßigkeit bei, e,

heraus.

Fig. 13. ist

eine bloße Abaͤnderung im Baue. Der Stiel des Staͤmpels ist hohl, und

schiebt sich eben so auf einer vierekigen Stange, wie in Fig. 12.; f und e, sind die Oeffnungen

zum Ein- und Ausgange der Fluͤßigkeit; statt des dreifachen Hahnes aber ist

eine kreisfoͤrmigen Platte, i, angebracht, mit

zwei Loͤchern, die in der Weite eines Viertelkreises von einander stehen, und

correspondirend mit diesen Loͤchern, ist die vierekige Stange, h, vorgerichtet.

Eines der Loͤcher dieser Platte, i, ist

unmittelbar uͤber der Oeffnung, l; folglich wird der Staͤmpel bei

seinem Hinaufsteigen durch diese Oeffnung die Fluͤßigkeit in den Cylinder der

Sprize ziehen, und wenn man den Staͤmpel und die vierekige Stange, h, wie oben bei Fig. 12. dreht, wird sich

die Platte, i, gleichfalls drehen, die Oeffnung, f, schließen, und das andere ihrer Loͤcher

uͤber die Oeffnung, e, bringen, die dadurch nun

zum Heraussprizen der Fluͤßigkeit offen steht.

Eine vierte Vorrichtung zeigt Fig. 14. f und e, sind die

Oeffnungen; c, ist ein dreifacher Hahn, der sich

horizontal dreht, und an dem Staͤngelchen, h,

angebracht ist, welches in dem hohlen Stiele in die Hoͤhe steigt.

Das Eigene an dieser Sprize ist, daß der Staͤmpel sich auf dem flachen

Staͤngelchen, h, auf und nieder schiebt, und daß

das obere und untere Ende dieses Staͤngelchens in einem Viertelkreise gedreht

ist, wodurch, wenn der Staͤmpel in die Naͤhe des Bodens des Cylinders

kommt, der gewundene Theil des Staͤngelchens so in den Ausschnitt des

Staͤmpels wirkt, daß der Stiel des lezteren und der Hahn, c, sich so dreht, daß ein Loch offen wird, und wenn der

Staͤmpel hinaufsteigt bis nahe an den oberen Theil des Cylinders, das andere

gewundene Ende des Staͤngelchens den Hahn, c, in

entgegengesezter Richtung so drehen wird, daß die andere Oeffnung offen wird. Auf

diese Weise oͤffnet und schließt der Staͤmpel durch sein bloßes Auf-

und Niedersteigen die Oeffnungen, und die Fluͤßigkeit, die bei dem einen

Loche eingezogen wird, wird bei dem anderen hinausgesprizt.

Ein kleiner kegelfoͤrmiger Stift, Fig. 15. wird in den Mund

des Kranken eingetrieben, um denselben zu oͤffnen, wenn er geschlossen ist,

damit man die Roͤhre dem Patienten in den Schlund bringen kann, an welcher

die Pumpe zum Heraufziehen der Fluͤßigkeit aus dem Magen des Kranken

angebracht wird Im Falle, daß der Mund nicht geoͤffnet werden koͤnnte,

wird eine kleine biegsame Stange, Fig. 16., durch die Nase

in den Rachen des

Kranken gefuͤhrt, um denselben dadurch zum Brechen zu reizen, und ihm so den

Mund zu oͤffnen.Wenn auch die wohlthaͤtige Absicht, zu welcher diese Pumpen bestimmt

sind, nur hoͤchst selten, wenn jemahls, erreicht werden sollte, so

laͤßt doch diese Vorrichtung sich zu manchem anderen Zweke

vorteilhaft benuͤzen. A. d. Ueb.

Tafeln