| Titel: | Hrn. Matth. Murray's Dampfwagen. |

| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. LXII., S. 289 |

| Download: | XML |

LXII.

Hrn. Matth. Murray's Dampfwagen.

Aus dem London Journal of Arts. N. 65. S.

142.

Mit Abbildungen auf Tab.

VII. (Im Auszuge.)

Murray's, Dampfwagen.

Bisher waren die meisten Dampfwagen in der Ausfuͤhrung

noch immer verungluͤkt; entweder waren die Kessel zu schwer, und hinderten

dadurch die gehoͤrige Schnelligkeit der Bewegung sowohl auf Eisenbahnen, als

auf den gewoͤhnlichen Straßen; oder sie waren zu leicht, und folglich nicht

im Stande, die gehoͤrige Menge Dampf und Kraft zu erzeugen. Die Triebkraft

selbst war ferner oͤfters nicht auf die gehoͤrige Weise angebracht, so

daß ein großer Theil derselben verloren ging, oder es ging ein zu großer Theil

derselben durch Reibung verloren. Ueberdieß war die Maschinerie in vielen

Faͤllen mangelhaft im Baue einzelner Theile, oder diese Theile waren

ungeschikt angebracht, und so lag bisher fast immer der Fehler in der

Ausfuͤhrung, nicht in der Theorie.

Hr. Matthaͤus Murray zu Leeds, der als

Dampfmaschinen-Fabrikant ruͤhmlich bekannt ist, schlaͤgt folgenden

Plan zu einem Dampfwagen vor, den er zwekmaͤßiger findet, als alle ihm bisher

bekannt gewordenen Plane aͤhnlicher Art. Er betrachtet indessen auch seinen

Plan noch als bloßen Plan, der verbesserungsfaͤhig ist, und theilt denselben

nur als solchen in dieser Hinsicht einstweilen dem Publicum mitEs freut uns, in diesem Plane die erste Idee des Erfinders der Dampfbothe

wieder aufgegriffen zu sehen, auf welche man nun auch in America bei

Dampfbothen auf Fluͤssen wieder zuruͤkgekommen ist:

naͤmlich die Dampfbothe als Kraft von der Last zu trennen, und so,

wie man Pferde und Ochsen vor den Wagen spannt, und nicht in denselben, so

auch die Dampfmaschinen als Pferdekraft vor Wagen und Schiffe gespannt zu

sehen. Ein anderer wichtiger Umstand bei den Raͤderfuhrwerken scheint

Hrn. Murray auch nicht entgangen zu seyn;

naͤmlich der, daß die Triebkraft an der Peripherie des Rades, und

nicht an der Achse angebracht werden muß, wie es bisher alle, oder

wenigstens die allermeisten, Mechaniker thaten. A. d. Ueb..

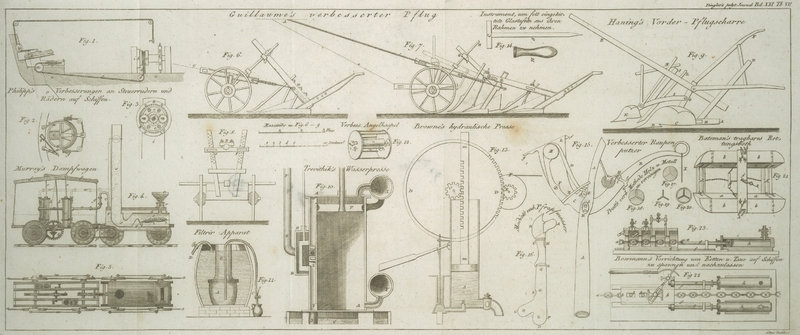

Fig. 4. ist

ein Aufriß dieser Dampfmaschine sammt Zugehoͤr, und ein. Durchschnitt des

Kessel mit. seinem Ofen und seinen Zuͤgen; beide laufen auf einer Eisenbahn,

und sind mit einander verbunden. Fig. 5. ist eine

horizontale Ansicht von Fig. 4. In Heiden Figuren

bezeichnen dieselben Buchstaben dieselben Gegenstaͤnde.

a, a, ist eine doppelte Eisenbahn auf Steinlagern, wie

gewoͤhnlich.

b, b, sind Scheibenraͤder aus Eisen, oder aus

Holz und Eisen, und mittelst Bolzen und Schrauben verbunden, mit Vorspruͤngen

an der inneren Seite, um sie mittelst derselben innerhalb des Bereiches der

doppelten Bahn zu erhalten. Diese Raͤder tragen die Maschine und das Gestell

des Kessels, und werden dadurch auf der Eisenbahn hingefahren: die Achsen laufen auf

Federn, um alles Stoßen, wenn es uͤber kleine Hindernisse weggeht, zu

vermeiden. Die ganze Maschinerie, die zur Dampfmaschine gehoͤr, ist in einem

eisernen Gestelle aufgezogen.

c, c, sind zwei arbeitete Dampfcylinder, die, wie

gewoͤhnlich, in Holz oder in irgend einen anderen schlechten

Waͤrmeleiter gefaßt sind, um nichts durch strahlende Waͤrme zu

verlieren.

d, d, sind die Verdichtungs-Buͤchsen unter den

Cylindern;

e, e, die Eisenstangen an den Staͤmpeln, welche

in den Cylindern arbeiten;

f, f, die Schwingbalken;

g, g, Stuͤzen, um den Stuͤz- oder

Schwingpunct der Schwingbalken zu halten; diese Stuͤzen sind oben und unten

mittelst Gelenken eingefuͤgt, wodurch sie sich naͤhern und entfernen

koͤnnen, und die Staͤmpelstange doch immer senkrecht bleibt.

h, h, sind Stangen, die oben an den Balken, und unten an

Kurbeln befestigt sind (die andere ist durch punctirte Linien angedeutet); diese

Stangen dienen zur Uͤbertragung der Bewegungen der Maschine von den Stangen

der Staͤmpel auf die Kurbeln.

i, i, welche sich auf der Achse eines Zahnrades, k, befinden, und zwar unter rechten Winkeln, damit der

Stoß eines Staͤmpels die Ruhe des anderen uͤberwindet.

Dieses Zahnrad greift in ein aͤhnliches Zahnrad, I, auf der Achse der beiden Vorderraͤder, und, indem es diese Achse

dreht, macht es die Vorderraͤder sich drehen, und der Wagen der Maschine lauft durch die

Reibung des Umfanges der Raͤder auf der Eisenbahn vorwaͤrts.

Die Stangen, m, m, dienen zur Verbindung der Vorder- und

Hinterraͤder mit einander, wie der Grundriß in Fig. 5. zeigt, wodurch die

umdrehende Bewegung der Maschine auch den Hinteren Raͤdern mitgetheilt

wird.

Hinter dem Wagen der Maschine, und mit diesem verbunden, ist der Kessel und der Wagen

desselben, der gleichfalls auf derselben Eisenbahn, und auf aͤhnlichen

Raͤdern laͤuft. Auf der Hinteren Achse des Wagens der Maschine ist ein

Rad, n, angebracht, das sich um diese Achse dreht. Ueber

den Umfang dieses Sporn-Rades, und eines aͤhnlichen Sporn-Rades, o, auf dem Vordergestelle des Kesselwagens laͤuft

eine Kette ohne Ende, p, welche, durch die Umdrehung

von, n, das Rad, o, und die

Laufraͤder desselben dreht, und so den Kesselwagen durch den Maschinenwagen

auf der Eisenbahn vorwaͤrts zieht.

Die Achsen der Laufraͤder des Kesselswagens ruhen auf Federn in

Buͤchsen, wie jene des Maschinen-Wagens: diese Buͤchsen und Federn

koͤnnen aber nur durch Puncte angedeutet werden. Beide Wagen sind durch eine

Klinke und Schraubenbuͤchse verbunden, wodurch ihre wechselseitige Entfernung

nach Belieben gestellt werden kann.

Der Kessel und der Ofen sind im Durchschnitte dargestellt, damit man den inneren Ball

derselben deutlicher sieht.

q, q, q, ist der mit Wasser beinahe voll

gefuͤllte Kessel, so daß nur Raum zur Aufsammlung des Dampfes bleibt.

r, ist der Feuerherd, aus Eisenstangen bestehend, die

auf einen schiefen Flache ruhen, und unten ist die Aschengrube: dieser ganze Apparat

ist von dem Wasser im Kessel vollkommen umgeben.

s, s, ist der Zug und der Schornstein, oben mit einem

Daͤmpfer, um Zug und Hize zu reguliren.

Das Feuer-Material wird oben durch einen Rumpf, t,

eingelassen, der mit einer Speisungs-Rolle und Platte, u, in der Kohlenbuͤchse versehen ist, und von den Laufraͤdern

selbst in Thaͤtigkeit gesezt wird, so daß die in dem Ofen noͤthige

Menge Brennmateriales durch dieselben regulirt und zu gehoͤriger Zeit in das

darunter brennende Feuer herabgelassen wird.

Der in dem oberen Theile des Kessels erzeugte Dampf gelangt durch die kupferne

Roͤhre, v, v, die durch sogenanntes allgemeines

Gefuͤge zusammengesezt ist, damit sie den Stoͤßen der beiden Wagen auf der Eisenbahn

nachgeben kann, mittelst der Arme, in welche dieselbe sich zertheilt, in die

arbeitenden Cylinder, c, c, wo die Ein- und

Ausgangs-Klappen auf aͤhnliche Weise geoͤffnet und geschlossen werden,

wie in den gewoͤhnlichen Dampfmaschinen. Nachdem der Dampf seinen Dienst

geleistet hat, entweicht er durch die Roͤhre, w,

w, in den Schornstein, und durch denselben in die atmosphaͤrische

Luft. Die Wagen, welche durch diese Maschine gezogen werden sollen, werden an dem

Hintertheile des Kessel-Wagens angebracht.

Diese Maschine ist wohlfeiler und einfacher und dauerhafter, als irgend eine

Dampfwagen-Maschine, die man bisher kennt.

Tafeln