| Titel: | Verbesserungen an den Kunst-Stühlen, und in Zurichtung der Kette für dieselben, worauf Thom Woolrich Stansfeld, Kaufmann zu Leeds, Yorkshire, am 27. Julius 1824 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. XCI., S. 385 |

| Download: | XML |

XCI.

Verbesserungen an den Kunst-Stühlen, und in

Zurichtung der Kette für dieselben, worauf Thom Woolrich Stansfeld, Kaufmann zu Leeds, Yorkshire, am 27. Julius 1824 sich ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts, N. 65. S.

113.

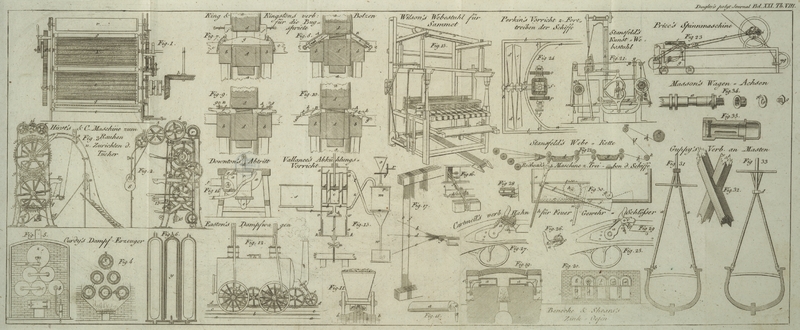

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Stansfeld's, Verbesserungen an den Kunst-Stühlen, und in Zurichtung

der Kette für dieselben.

Diese Verbesserungen bestehen:

1) in gewissen, an dem Kunst-Stuhle angebrachten, Vorrichtungen, wodurch die Faden

von dem Garn- oder Kettenbaume nachgelassen, und der gewobene Zeug vortheilhafter,

als bisher, auf dem Tuchbaume aufgerollt werden kann.

2) in einer Weise, mehrere Stuͤhle mittelst einer sich drehenden Achse in Gang

zu bringen, und jeden dieser Stuͤhle einzeln still stehen zu lassen, ohne daß

die uͤbrigen dadurch in ihrer Arbeit unterbrochen wuͤrden.

3) in einem Verfahren und in einer Vorrichtung, die Kette zuzurichten, d.h. sie

zugleich zu faͤrben und zu schlichten.

Tab. VIII. Fig.

21. ist ein Quer-Durchschnitt des Kunst-Stuhles, an welchem alle die

Theile, welche nicht neu sind, (z.B. die Vorrichtung zur Bewegung des Geschirres)

weggelassen sind, um die neuen verbesserten Theile desto deutlicher darstellen zu

koͤnnen.

a, ist der Garnbaum, auf welchem die Kette aufgewunden

ist. Von diesem laufen die Kettenfaden uͤber eine Spannruthe, b, die an dem Hintertheile des Stuhles von einer Seite

zur anderen laͤuft, und unter einer zweiten Spannruthe, c, hin, die an dem Hintertheile eines langen Hebels, d, d, befestigt ist.

Von der Spannruthe, c, laufen die Kettenfaden

aufwaͤrts zu einer Walze, e, und von da

uͤber eine andere Walze, f, zu dem Geschirre, und

durch dieses, h, und durch das Rietblatt, i, in die Lade, k, wo die

Kreuzung derselben das Gewebe bildet, welches, wenn es vollendet ist, uͤber

den Brustbaum, l, und uͤber eine andere Spannruthe, m, hinab, die an dem vorderen Ende des Hebels, d, befestigt ist, aufwaͤrts auf den Tuchbaum, o, laͤuft.

Um den Stuhl in Gang zu bringen, wird die Achse oder Spindel, p, bewegt, wodurch die Arme, q, q, in Umlauf

gesezt werden: Klopfer oder Reibungs-Rollen an den Enden dieser Arme wirken

innerhalb des herzfoͤrmigen Hebels oder Rahmens, r, r,

r, und machen, daß dieser Rahmen oder Hebel auf seinem Zapfen unten in der

gekruͤmmten Stange, s, s, schaukelt.

An dem oberen Ende dieses Rahmens oder Hebels, r,

befindet sich eine Stange, t, welche den Rahmen, r, mit der Lade, k,

verbindet. Folglich muß, so wie der Rahmen, r, sich

schwingt, die Lade sich gleichfalls schwingen, und zwar mit verschiedenen

Geschwindigkeiten in den verschiedenen Zeitraͤumen ihrer Schwingung, nach dem

Grade der Excentricitaͤt des herzfoͤrmigen Rahmens hinsichtlich auf

die Drehe-Achse, p.

Das Spiel dieses Kunst-Stuhles ist großen Theiles jenem der uͤbrigen

Kunst-Stuͤhle aͤhnlich, und braucht daher nicht in seinem ganzen

Detail erklaͤrt zu werden.

Die Umdrehung der Haupt-Achse, p, mit ihren Armen, q, welche den Rahmen oder Hebel, r, hin und her bewegt, macht, daß die Lade, k,

sich gleichfalls schwingt, so daß, wann sie zuruͤktritt, der Schuͤzen

durchgeworfen werden kann, durch die geoͤffnete Kette, und, wann sie wieder

vorruͤkt, der durchgeworfene Faden oder Eintrag eingeschlagen werden kann, um

das Gewebe zu vollenden.

Der Schuͤzen wird durch die Schwingung des Hebels, v, wie bei anderen Kunst-Stuͤhlen, durchgeworfen.

Die Staͤrke, mit welcher das Rietblatt das Gewebe schlaͤgt, indem es

den Eintrag einschlaͤgt, macht, daß die Kettenfaden dicht angezogen werden,

und da diese lezteren unter der Spannruthe, c,

weglaufen, wird das Ende des langen Hebels, d, bei c, auf diese Weise etwas gehoben, wo dann die Ruche, c, welche gegen den gekruͤmmten Hebel, n, druͤkt, diesen Hebel hebt, und den Sperrkegel

an dem entgegengesezten Ende fuͤr einen Augenblik aus dem Sperrrade am

Garnbaume, a, aushebt, wodurch dieses Rad um einen Zahn

auslaͤßt, und das Vorruͤken des Garnbaumes, a, etwas von der Kette nachlaͤßt: denn augenbliklich tritt der

Sperrkegel durch die Kraft einer Feder, die unter dem gekruͤmmten Hebel

wirkt, wieder in das Rad ein. Auf diese Weise wird, so oft die Lade vorwaͤrts tritt, um den Eintrag

einzuschlagen, eine hinlaͤngliche Menge von der Kette nachgelassen.

Durch dieses Einschlagen des Eintrages mittelst der Lade wird das entgegengesezte

Ende des Hebels, d, bei m,

niedergedruͤkt, und das vollendete Gewebe auf diese Weise vorwaͤrts

uͤber den Brustbaum, l, gezogen, wo dann ein Arm,

w, der von dem unteren Ende des Schenkels der Lade

auslaͤuft, und mit einer Schnur mit einem Gewichte versehen ist, die um eine

Rolle am Ende des Tuchbaumes, o, laͤuft, diesen

lezteren so zieht, daß er das Gewebe aufrollt: der Garnbaum kann, wegen der

daruͤber befindlichen Sperr-Klinke, x, die in das

Zahnrad eingreift, welches an demselben angebracht ist, nicht mehr

zuruͤk.

Um den Kettenfaden die noch uͤbrigens noͤthige Spannung zu geben,

nachdem der Eintrag bereits eingeschlagen wurde, wird ein Zapfenrad an der

Hauptachse, p, angebracht, (was man in der Figur nicht

sehen kann), wodurch in demselben Augenblike ein Hebel, y, mit seiner senkrechten Stange, z,

niedergedruͤkt wird. An dem oberen Ende dieser Stange, z, ist eine horizontal uͤber den Stuhl hinlaufende Ruthe, g, befestigt, durch welche die Faden der Kette aus ihrer

geraden Richtung gebracht werden, und dadurch folglich eine groͤßere Spannung

erhalten. So wie aber die Lade in ihre vorige Lage zuruͤktritt, und das

Gelese der Kette sich oͤffnen muß, um den Eintrag mit dem Schuͤzen

durchzulassen, laͤßt das Zapfenrad den Hebel, y,

und die Stangen, z und g, in

die Hoͤhe steigen, und folglich die Kette nachlassen, so daß die Gelese ohne

allen Nachtheil geoͤffnet werden koͤnnen.

Das Oeffnen der Kette geschieht, wie gewoͤhnlich, durch das abwechselnde Spiel

der Geschirre, h, welche an einer Schnur haͤngen,

die oben uͤber eine Rolle laͤuft, und auf die gewoͤhnliche

Weise mittelst der unten angebrachten Schaͤmel in Bewegung gesezt werden.

Diese Schaͤmel werden durch Zapfenraͤder getrieben, welche sich auf

der Hauptachse, p, befinden, die aber in der Figur

weggelassen werden mußten, um dieselbe nicht undeutlich zu machen.

Was die zweite Verbesserung betrifft, eine Reihe von Stuͤhlen durch eine

einzige sich drehende Achse in Gang zu bringen, und jeden Stuhl einzeln still stehen

zu lassen, ohne daß die uͤbrigen Stuͤhle dadurch in ihrer Arbeit

aufgehalten werden, so schlaͤgt der Patent-Traͤger vor, eine Reihe von Stuͤhlen

neben einander in demselben Gebaͤude anzubringen, und eine Hauptachse, p, durch die ganze Reihe durchzufuͤhren. Die

Zapfen oder Daͤumlinge zum Treiben der einzelnen Stuͤhle

muͤssen aber hier nicht auf der Hauptachse selbst, sondern auf Schliefern

oder Roͤhren angebracht werden, die sich auf dieser Hauptachse leicht

schieben lassen.

Diese Schliefer oder Roͤhren mit ihren Zapfen muͤssen auf der

Hauptachse mittelst einer Fangbuͤchse, die sich schieben laͤßt, oder

mittelst irgend einer anderen, den Mechanikern wohlbekannten, Vorrichtung befestigt

werden koͤnnen.

Wenn alle Stuͤhle einer Reihe auf diese Weise in Gang gebracht wurden, und es

noͤthig wird, einen Stuhl außer Thaͤtigkeit zu sezen, so wird seine

Fangbuͤchse auf der Hauptachse zuruͤkgeschoben, und dis auf diese

Weise außer Umtrieb gesezte Roͤhre bleibt still, und laͤßt den Stuhl

gleichfalls still stehen, den sie getrieben hat, waͤhrend alle

uͤbrigen Stuͤhle fortarbeiten.

Fig. 22.

zeigt die von dem Patent-Traͤger vorgeschlagene Weise, die Kette zuzurichten

und zu schlichten. Die Figur ist mehr eine ideale Ansicht, als eine getreue

Darstellung eines wirklichen Apparates. Das Garn wird auf die Walzen, a, a, a, a, aufgerollt, und wieder von denselben

abgewunden, wo es dann durch einen Trichter laͤuft, um alle Faden

zusammenzubringen.

Ein Walzenpaar, c, nimmt das Garn auf, und leitet es in

den Trog, d, wo es in Faͤrbebruͤhe

eingetaucht, in bedeutender Menge liegen bleibt. Nachdem das Garn in diesem Troge

gefaͤrbt wurde, wird es aus demselben herausgezogen, und durch die Walzen,

e, ausgedruͤckt, wo dann die

Faͤrbe-Fluͤßigkeit wieder in den Trog zuruͤkfließt. Aus den

Walzen, e, laͤuft das Garn zu anderen

aͤhnlichen Walzen, f, die dasselbe in den Trog,

g, leiten, wo es durch eine gallertartige

Fluͤßigkeit laͤuft, und so geschlichtet wird.

Wenn die Farbe, in welcher das Garn gefaͤrbt wird, von der Art ist, daß eine

Beize zu derselben nothwendig wird, so wird ein Trog mit dieser Beize vor dem Troge,

d, angebracht, und das Garn zuerst durch diesen Trog

mit der Beize gezogen, und dann erst in den Faͤrbetrog gebracht, worauf man

es durch einen Trog mit klarem Wasser fuͤhrt, um alle Beize und

Faͤrbebruͤhe wegzuwaschen. Das Garn wird dann in den Trog, g, eingesenkt, um darin geschlichtet zu werden, und nach

dem Schlichten wird es

durch die Walzen, h, ausgepreßt, und in das Rietblatt,

i, gefuͤhrt, wo die Faden durch die Stifte

desselben getrennt werden, damit sie nicht zusammenhaͤngen koͤnnen.

Hierauf kommen die Faden uͤber die Walze, k,

durch ein zweites Rietblatt, l, uͤber eine andere

Walze, m, in ein drittes Rietblatt, n, wo sie endlich hinlaͤnglich getrennt worden

sind, und dann auf den Garnbaum, o, aufgewunden, und in

den Stuhl gebracht werden koͤnnen.

Das Neue an dieser Erfindung ist:

1) die kleine Spannruthe, b, vorne am Stuhle unter dem

Kettenbaume; der lange Hebel, d, der quer uͤber

den Stuhl laͤuft, und die beiden Querruthen, c

und m, an den Enden desselben, wodurch die Kettenfaden

und das Gewebe angezogen werden, und der gekruͤmmte Hebel und die Klinke, n, die durch die Schwingung des langen Hebels, d, bewegt wird, um, noͤthigen Falles, die Kette

nachzulassen.

2) Der Schliefer oder die Roͤhre mit den verschiedenen Zapfen, welche

Roͤhre sich auf der Hauptachse, p, schiebt, und

mittelst einer Fangbuͤchse befestigt wird, wodurch dann jeder Stuhl einzeln

aus dem Gange gebracht werden kann, ohne die Arbeit der uͤbrigen zu

unterbrechen.

3) Die Anordnung der Walzen, Troͤge und Rietblaͤtter, zum

Faͤrben, Schlichten und Aufziehen der Kette.

Tafeln