| Titel: | Verbesserungen bei Dampf-Erzeugung, worauf Joh. M'Curdy, Esq., Cecil-Street, Strand, am 27. Dec. 1825 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. CI., S. 409 |

| Download: | XML |

CI.

Verbesserungen bei Dampf-Erzeugung, worauf

Joh. M'Curdy, Esq.,

Cecil-Street, Strand, am 27. Dec. 1825 sich ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Juni. S.

287.

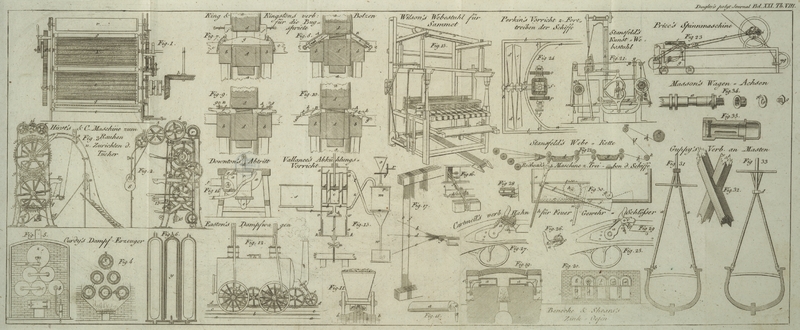

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

M'Curdy's, Verbesserungen bei Dampf-Erzeugung.

Der Kessel besteht hier aus einer Reihe von Roͤhren mit

einigen besonderen Vorrichtungen, die der Patent-Traͤger fuͤr neu

erklaͤrt. „Meine Erfindung,“ sagt er, „beruht

in einer neuen Verbindung von Materialien, oder in. der Anwendung alter

wohlbekannter Substanzen zu einem besonderen Zweke, der sowohl neu als

nuͤzlich ist, und den ich nach seiner Form Franklin's. doppelten Dampf-Erzeuger (Franklin's Duplex Steam Generator) nenne.“

Der Kessel besteht aus irgend einer Anzahl cylindrischer Gefaͤße von irgend

einer schiklichen Laͤnge und Weite, welche beide nach der Groͤße der

Maschine, die sie zu treiben haben, oder, mit anderen Worten, nach der Menge

Dampfes, dessen man bedarf, bestimmt werden muͤssen. Diese Gefaͤße

sind aus Guß- oder Hammer-Eisen, oder aus irgend einem anderen schiklichen

Materiale, das hinlaͤnglich stark ist. In jeder dieser Roͤhren

befindet sich eine andere aͤhnliche Roͤhre, die genau an die innere Oberflaͤche

derselben paßt, jedoch einen sehr kleinen Zwischenraum zwischen beiden laͤßt,

so daß Wasser und Dampf zwischen denselben durch kann. Die innere Roͤhre wird

in der aͤußeren mittelst kleiner Bloͤke, Rippen, oder dazwischen

angebrachter, gerader oder gewundener, Metall-Streifen in ihrer Lage erhalten, oder

beide Flaͤchen dieser Roͤhren koͤnnen durch eingelassene und

vernietete Bolzen in gehoͤriger Entfernung von einander erhalten werden.

Eine beliebige Anzahl dieser Roͤhren kann in einem gewoͤhnlichen Ofen

auf aͤhnliche Weise, wie die Retorten bei der Gas-Entwikelung, und so wie

Fig. 4.

Tab. VIII. zeigt (wo ein Theil des Ofens im Querdurchschnitte dargestellt ist, und

die Gefaͤße auf die zur Heizung vorteilhafteste Weise gestellt sind),

angebracht werden.

Fig. 5. zeigt

den Ofen von vorne, und stellt die Enden dieser Gefaͤße dar, woran die

Verbindungs-Roͤhren, durch welche das Wasser und der Dampf aus einem

Gefaͤße in das andere laͤuft, aufgesezt und angebolzt sind.

Das Wasser wird mittelst einer Drukpumpe, a, in das erste

Gefaͤß, b, getrieben, und laͤuft durch den

engen Zwischenraum zwischen den beiden Gefaͤßen, wie die Pfeile in dem

horizontalen Durchschnitte in Fig. 6. zeigen, in das

naͤchststehende Gefaͤß, c, mittelst der

Verbindungs-Roͤhre, d, und so fort, bis alles

Wasser durch alle Roͤhren durchgelaufen ist, und auf seinem Laufe ganz oder

theilweise in Dampf verwandelt wurde.

Am Ende der Reihen dieser Gefaͤße liegt ein weiteres Gefaͤß, z, welches der Patent-Traͤger Dampf-Messer

„(im Original laͤcherlich genug Steamometer, nach dem Englischen Steam (Dampf) und dem Griechischen Meter)“ nennt, zu oberst in dem Ofen.

In dem Inneren desselben liegt ein offenes Gefaͤß, y, (Fig.

6.), welches zur Aufnahme des Dampfes bestimmt ist, und ein

Dampfbehaͤlter wird.

Da dieser Dampfbehaͤlter zu hoͤchst oben liegt, so kann die

staͤrkste Hize des Ofens auf die anderen unten liegenden Roͤhren

wirken, wo der Dampf zuerst erzeugt wird.

Aus dem Behaͤlter, y, geht der Dampf durch eine

Roͤhre, w, Fig. 5., zu der

Einleitungs-Klappe der Maschine; man schlaͤgt hier vor, den Behaͤlter

zehn Mahl so groß zu machen, als den arbeitenden Cylinder.

Der Patent-Traͤger bemerkt, daß er die Dampfroͤhre, w, „in den unteren Theil des Dampf-Messers

einfuͤgt, waͤhrend in den Dampfkesseln der Dampf oben ausgeleitet

wird.“ Er sagt ferner, „daß eine beliebige Anzahl Doppel-Erzeuger (Duplex

Generators) mit dem gewoͤhnlichen Kessel zur Dampferzeugung

verbunden werden kann, wenn man das Wasser mittelst einer Drukpumpe durch

dieselben treibt, und in die Dampfkammer des Kessels entladet, statt in den

Dampfmesser.“

Der Patent-Traͤger nimmt als seine Erfindung in Anspruch:

1) an den Erzeugern (Generators) die Verbindung des

Materiales, oder der Roͤhren oder Gefaͤße zur Erzeugung der verlangten

Wirkung, indem ein Gefaͤß oder eine Roͤhre so in ein anderes

Gefaͤß oder in eine andere Roͤhre gestekt wird, daß eine geringe Menge

Wassers uͤber eine große erhizte Oberflaͤche getrieben wird, indem nur

ein kleiner Zwischenraum oder Durchgang zwischen dem aͤußeren und inneren

Gefaͤße der ganzen Laͤnge nach, so wie an den

Enden des Gefaͤßes, bleibt.

2) das Offenlassen Eines Endes unter einer solchen Anzahl innerer Roͤhren oder

Gefaͤße, als zur erwuͤnschten Wirkung noͤthig ist, an den

Dampf-Messern oder Dampf-Behaͤltern.

3) die Dampf-Messer, oder einzelnen Gefaͤße zum Aufsammeln des Dampfes, mit der Ausfuͤhrungs-Klappe an dem niedrigsten

Puncte, um alle Moͤglichkeit irgend einer Wasser-Ansammlung zu

beseitigen.

4) die Ringe oder Spiralbaͤnder um die inneren Roͤhren oder

Gefaͤße, oder die Stifte, die die innere Roͤhre von der

aͤußeren entfernt halten, und den Zwischenraum zwischen beiden bilden.

Der Vortheil bei diesem Verfahren ist, daß, da das Wasser durch dasselbe in einer

sehr duͤnnen Schichte uͤber eine große erhizte Oberflaͤche

getrieben, und beinahe der unmittelbaren Einwirkung des Feuers ausgesezt wird, der

Dampf in diesen Doppel-Erzeugern mit ungeheuerer Schnelligkeit sich entwikelt; daß

diese Doppel-Erzeuger wenig Raum einnehmen, und nur wenig Brennmaterial, in

Vergleich mit anderen Kesseln, erfordern; daß endlich der Dampf in der

hoͤchsten Kraft erzeugt, und bis zur moͤglich groͤßten

Staͤrke ohne alle Gefahr getrieben werden

kann.

Der Patent-Traͤger bemerkt ferner, daß „in Folge des engen Raumes

zwischen der aͤußeren und inneren Roͤhre, der immer erhalten wird,

keine Anhaͤufung von Wasser Statt haben kann, da immer Stroͤmung

zwischen demselben vorhanden ist, und daß der Durch-Messer der Doppel-Erzeuger

hierauf keinen Einfluß haben kann, indem der enge Raum immer derselbe

bleibt.

Die Erzeugung des Dampfes geschieht schnell und beinahe augenbliklich; es kann keine

groͤßere Menge Wassers in einem gewissen Systeme von Doppel-Erzeugern,

moͤgen deren noch so viele angewendet werden, enthalten seyn, als in dem

Raume zwischen den aͤußeren und inneren Roͤhren bis zur Hoͤhe

der Einfuͤgung hinauf enthalten ist; waͤhrend, wenn der Dampf in

offenen oder einzelnen Gefaͤßen erzeugt wird, die Stroͤmung des

Dampfes und Wassers durch dieselben zerstoͤrt wird, da das Wasser durch seine

eigene Schwere (der Druk des Dampfes ist auf allen Seiten gleich) zu Boden

faͤllt, und folglich nicht auf die obere und ausgedehnteste

Oberflaͤche derselben wirkt. Auf diese Weise werden diese Gefaͤße bald

mit Wasser gefuͤllt seyn, und hoͤchstens Kessel werden. Ein großer

Theil des Wassers wird in die Maschine uͤbergehen, ohne in Dampf verwandelt

worden zu seyn, und so die Arbeit erschweren und die Kraft laͤhmen.

„Die Menge Wassers, die in die Doppel-Erzeuger eingesprizt wird,

laͤßt sich durch einen Sperrhahn reguliren, der an der von dem Brunnen

oder dem Wasserbehaͤlter herleitenden Roͤhre angebracht ist; auch

kann man an der unteren Seite des Dampfmessers einen Hahn einfuͤgen, um

zu sehen, ob die Pumpe zuviel Wasser in die Dampferzeuger treibt.“

Der Patent-Traͤger bemerkt ferner: „daß irgend eine Anzahl von

Doppel-Gefaͤßen, die so flach sind, daß ihre beiden Seiten nahe an

einander kommen koͤnnen, und dadurch einen Zwischenraum zum Durchgange

des Wassers bilden, ohne alles inneres Gefaͤß,

wenn sie nur an ihren Enden auf eine aͤhnliche Weise verbunden sind, und

zu einem gemeinschaftlichen Dampf-Messer fuͤhren, nach demselben

Grundsaze auf aͤhnliche Weise Dampf erzeugen werden; daß sie aber nicht

so stark seyn werden, als cylindrische Gefaͤße; daß ihre Verbindung an

den Enden nicht minder schwierig ist, und daß sie der Gefahr ausgesezt sind,

sich in der Mitte auszudehnen, und so die Wirkung eines gemeinschaftlichen Stromes durch

dieselben zu zerstoͤren.“

Er schließt endlich damit: „daß die aͤußeren Roͤhren oder

Gefaͤße mit Thon uͤberzogen werden koͤnnen, oder mit irgend

einem anderen Stoffe, der sie dauerhafter macht, und gegen das Verrosten

schuͤzt, und daß das innere Gefaͤß in dem Dampft-Messer nicht

durchaus unentbehrlich ist.“

Wir besorgen sehr, daß, wenn Hr. M'Curdy nicht

destillirtes Wasser zur Dampferzeugung nimmt, die engen

Zwischenraͤume zwischen den Roͤhren oder Gefaͤßen bald

mit dem Niederschlage aus den erdigen und salzigen Bestandtheilen, welche in

jedem nicht destillirten Wasser vorhanden sind, vollgefuͤllt, und

dadurch endlich gaͤnzlich verlegt werden muͤssen. A. d.

Ueb.

Tafeln