| Titel: | Vallance's Abkühler, oder verbesserte Methode, den Wärmestoff irgend einem frierenden Wasser, oder einer anderen Flüßigkeit zu entziehen; eine tiefe Kälte zu erzeugen, und überhaupt eine Temperatur über und unter dem Frierpuncte in medicinischer, chemischer und mechanischer Hinsicht anzuwenden, worauf Joh. Vallance, Esq. zu Brighton, Sussex, sich sich am 28. Aug. 1824 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 21, Jahrgang 1826, Nr. CII., S. 412 |

| Download: | XML |

CII.

Vallance's Abkühler,

oder verbesserte Methode, den Wärmestoff irgend einem frierenden Wasser, oder einer

anderen Flüßigkeit zu entziehen; eine tiefe Kälte zu erzeugen, und überhaupt eine

Temperatur über und unter dem Frierpuncte in medicinischer, chemischer und mechanischer

Hinsicht anzuwenden, worauf Joh.

Vallance, Esq. zu Brighton, Sussex, sich sich am

28. Aug. 1824 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Jun. 1826. S.

298.

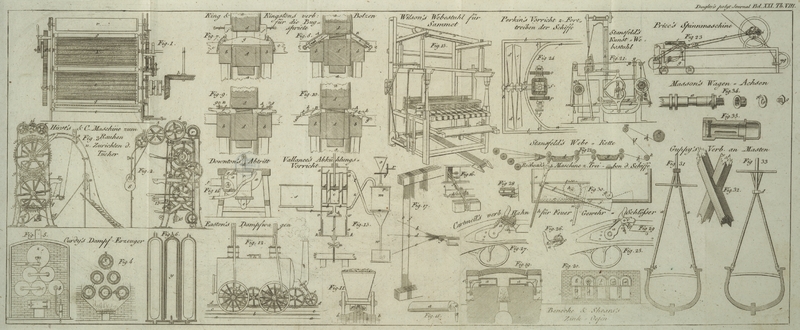

Mit einer Abbildung auf Tab. VIII.

Vallance's, Abkühler.

Der Hauptzwek dieses Patentes ist, wie bei jenem Patente,

welches Hr. Vallance sich im Januar 1824 (vergl. Lond. Journ. of Arts. 8.

Bd. S. 251, polytechn. Journ. Bd. XVI. S.

227.) ertheilen ließ, schnelle Bereitung des Eises. Hr. Vallance beginnt nach seiner Sitte, seine

Patent-Erklaͤrung mit einer physikalischen Abhandlung uͤber die

Eisbildung, und betrachtet dieselbe unter zwei Gesichtspuncten: naͤmlich als

hervorgehend durch Entziehung des Waͤrmestoffes mittelst Beruͤhrung

kaͤlterer Koͤrper, und durch Entweichung desselben mittelst

Ausstrahlung und Verduͤnstung. In diesem lezteren Falle wirkt die Luft als

Einsaugungs-Mittel der Feuchtigkeit, und fuͤhrt den Waͤrmestoff aus

dem Wasser durch Verduͤnstung ab, welche durch einen starken,

uͤber die Oberflaͤche des Wassers hinziehenden, Luftstrom

maͤchtiglich vermehrt wird. So foͤrdert ein starker kalter Wind die

Eisbildung oder das Frieren.

Gegenwaͤrtige Verbesserung bezieht sich daher auf die oben angegebene

fruͤhere, und besteht in einem Apparate, welcher in Fig. 13. T. VIII. sehr

unvollkommen angegeben ist.

a, a, a, ist ein Doppel-Cylinder, der beinahe in der

Mitte durch eine Scheidewand, b, b, getrennt ist, in

deren Mittelpuncte sich eine Oeffnung befindet, die den oberen Cylinder mit dem

unteren verbindet.

d, ist ein Staͤmpel, der in einer Kammer des

oberen Cylinders arbeitet.

f, g sind Roͤhren, die durch den Staͤmpel

laufen: eine dieser Roͤhren oͤffnet sich in den oberen Cylinder unter

der Kammer, e, die andere oͤffnet sich oben. In

der Roͤhre, g, befindet sich eine Klappe, die

sich in die Kammer, e, oͤffnet, um Luft

einzulassen, wenn sich der Staͤmpel hebt, und in der Roͤhre, f, eine Klappe, um die Luft hinauszulassen, wenn der

Staͤmpel herabgedruͤkt wird.

In dem Mittelpuncte der Scheidewand, b, steigt eine kurze

Roͤhre abwaͤrts, an deren unterem Ende sich eine kegelfoͤrmige

Scheibe befindet, h. Unmittelbar unter dieser Scheibe

ist ein Tisch, i, der von einer Stange, j, getragen wird, die durch den Boden des Cylinders

durchlaͤuft.

Da es nothwendig ist, daß die Luft aus dem Inneren der Cylinder ausgepumpt wird, ehe

man die Operation des Frierens beginnt, so muͤssen alle Gefuͤge an

denselben luftdicht seyn. Um dieses desto leichter zu bewirken, laͤßt sich

der Boden des Cylinders nach einwaͤrts schieben, und rings um den Rand

desselben ist ein Trog, k, k, der mit Queksilber

gefuͤllt wird, welches, wenn der innere Raum des Cylinders luftleer ist,

durch den Druk der aͤußeren Luft in die Zwischenraͤume gepreßt wird,

und das Gefaͤß dadurch noch mehr luftdicht macht.

Aus dem oberen Theile des oberen Cylinders steigt eine Roͤhre, l, zu dem unteren Theile des Gefaͤßes, m, hinab, und von dem oberen Theile desselben

Gefaͤßes laͤuft eine andere Roͤhre, z, zu dem unteren Cylinder, a. Dieses

Gefaͤß, m, ist bei, n, mittelst einer mit kleinen Loͤchern durchbohrten eisernen Platte

abgetheilt, aus welcher kleine Roͤhren niedersteigen: die Platte ist mit

einem duͤnnen Blei-Blatte bedekt, welches unmittelbar uͤber den Roͤhren

gleichfalls durchbohrt ist, theils um Luft aus dem unteren oder

kegelfoͤrmigen Theile der Maschine emporsteigen, theils um alle Feuchtigkeit

dadurch abziehen zu lassen.

In das Gefaͤß, m, wird eine hinlaͤngliche

Menge glatter runder Steine gethan, z.B. kleiner Marmorsteine, die man an der

Kuͤste aufliest, und auf die obere Flaͤche dieser Steine wird etwas

Schwefelsaͤure aufgetroͤpfelt, nur so viel als noͤthig ist, sie

an ihrer Oberflaͤche zu befeuchten, und von einem Steine auf den anderen

hinabsickern zu machen. Die Schwefelsaͤure wird durch den Trichter, o, zugegossen, und durch die bleierne Roͤhre, p, die durch punctirte Linien angedeutet ist, hinab

geleitet. Diese Roͤhre, p, laͤuft

horizontal von dem Mittelpuncte des Gefaͤßes, m,

gegen die Wand desselben hin, und laͤßt nur einige Troͤpfchen hinab

auf die Steine sprizen; damit die Saͤure gleichfoͤrmig uͤber

die Steine verbreitet wird, dreht sich der Trichter, o,

und mit demselben auch die Roͤhre, p, in dem

ganzen Gefaͤße an der Wand umher, welche Drehung man demselben durch das

kegelfoͤrmige Schienenrad, q, ertheilt, das von

einem aͤhnlichen Rade, r, auf einer Spindel, die

man dreht, in Umtrieb gesezt wird.

Auf der anderen Seite dieses Apparates befindet sich ein Wasserbehaͤlter, s, aus welchem eine Roͤhre, t, in den Cylinder laͤuft, um einen kleinen

Wasserstrahl auf die kegelfoͤrmige Scheibe, h, zu

lassen, von welcher dieser durch kleine Loͤcher auf den Tisch, i, gelangt, auf welchem er friert. Dieses Frieren kann

durch die Convex-Glaͤser, v, v, beobachtet

werden.

Nachdem Alles auf obige Weise vorgerichtet wurde, wird der Staͤmpel, d, in Thaͤtigkeit gesezt, um die Luft aus der

Roͤhre, z, auszuziehen unter dem kleinen

Zwischenraume, zwischen h und i. Das Aufsteigen des Staͤmpels treibt die Luft durch eine Klappe

in der Roͤhre, g, in die Kammer, e, und bei dem Niedersteigen des Staͤmpels wird

die Luft wieder aus der Kammer, e, durch eine Klappe in

die Roͤhre, f, getrieben, und von da durch den

oberen Theil des Cylinders und durch die Roͤhre, l, in den unteren Theil des Gefaͤßes, m.

Die auf diese Weise in den unteren Theil des Gefaͤßes, m, gepumpte Luft steigt durch die kleinen bleiernen Roͤhren in der

Platte, n, und durch die Zwischenraͤume zwischen

den Steinen in den oberen Theil des Gefaͤßes empor, und kommt waͤhrend

ihres Durchganges durch das Gefaͤß in Beruͤhrung mit der Schwefelsaͤure,

wodurch derselben alle Feuchtigkeit entzogen wird, so daß die Luft, welche den

oberen Theil des Gefaͤßes einnimmt, nun vollkommen troken seyn wird.

So wie der Staͤmpel fortfaͤhrt zu arbeiten, wird diese trokene Luft aus

dem oberen Theile des Gefaͤßes, m, durch die

Roͤhre, z, ausgezogen, und faͤhrt dann mit

großer Schnelligkeit zwischen der Scheibe, h, und dem

Tische, i, durch, wodurch dem Wasser aller

Waͤrmestoff entzogen, und dieses folglich frieren wird.

Da das Wasser aus dem Behaͤlter, s, durch die

Roͤhre, t, immer in geringer Menge, wie ein

Regen, auf den Tisch, i, hinabtroͤpfelt, so nimmt

das Eis schnell zu, und wenn man dieß durch die Glaͤser, v, wahrnimmt, muß der Fuß, j, bei dem Griffe, u, in eben dem Maße gedreht

werden, bis das Eis so hoch geworden ist, daß es den Raum zwischen den Grund des

Cylinders und der Scheibe, h, ausfuͤllt. Wenn

irgend eine Schwefelsaͤure in dem Gefaͤße, m, auf die Platte, n, herabsinken sollte, so

wird sie durch die Roͤhre in den kegelfoͤrmigen Theil, und dann durch

die Roͤhre, w, in den auf der Erde stehenden

Behaͤlter fließen: das umgebogene Ende der Roͤhre behaͤlt immer

etwas von dieser Fluͤßigkeit, und haͤlt dadurch das Gefaͤß

luftdicht geschlossen.

Mittelst einiger Abaͤnderungen lassen sich auch andere Fluͤssigkeiten

auf diese Weise uͤber oder unter den Frierpunct abkuͤhlen.

Tafeln