| Titel: | Mechanische Breche für das Landvolk, erfunden von Hrn. Laforest. Von den Administratoren der Gesundheits-Gesellschaft gegen die Röstung. |

| Fundstelle: | Band 22, Jahrgang 1826, Nr. X., S. 52 |

| Download: | XML |

X.

Mechanische Breche fuͤr das Landvolk,

erfunden von Hrn. Laforest. Von den Administratoren der Gesundheits-Gesellschaft gegen die

Roͤstung.

Aus den Annales de l'Industrie nationale. Julliet.

1826. S. 21.

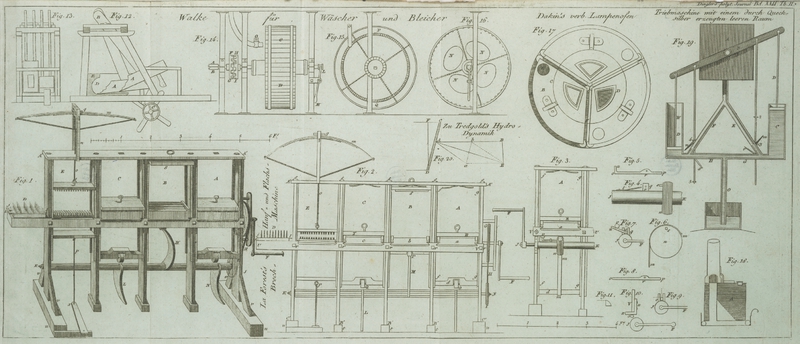

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Laforest's, mechanische Breche.

Fig. 1. Tab.

II. zeigt alle Theile dieser Maschine im Perspective.

Fig. 2. zeigt

sie im Aufrisse. Unten befindet sich der Maßstab: wir werden aber die

Groͤßen-Verhaͤltnisse der Haupttheile noch besonders angeben.

Alle Theile dieser Maschine sind genau dieselben, wie wir sie in dem kleinen Modelle

unseren Subscribenten geliefert haben: nur die Form ist etwas abgeaͤndert:

ihre Anordnung ist dieselbe. Wir haben anwendbare, arbeitende Modelle versprochen

(modéles fonctionant): wir mußten daher

einige Theile groͤßer machen, als sie bei der Maschine im Großen sind; denn,

wenn wir alle Theile nach demselben Maßstabe verfertigt hatten. Z.B. Eine Linie auf

den Zoll, so wuͤrde das Modell nicht gearbeitet haben, wenigstens nicht bei

Hanf und Flachs, wie er wirklich ist.

Wenn wir ferner bei Ausfuͤhrung der Maschine im Grossen dieselbe nach dem

arbeitenden Modelle hatten verfertigen lassen, so wuͤrde sie 13 bis 14 Fuß

Hoͤhe erhalten haben, und dadurch fuͤr die Landleute unbrauchbar

geworden seyn.

Es haben sich uͤberdieß noch andere Schwierigkeiten dargebothen, die wir im

Verlaufe der Beschreibung unseren Lesern mittheilen werden, um ihnen die

Muͤhe zu ersparen die Schule durchzulaufen, die wir durchwandern mußten.

Die Maschine ist in 5 Faͤcher eingetheilt, A, B, C, D,

E die wir hier in der Ordnung der Operationen bezeichnen. Dieselben

Buchstaben bezeichnen in beiden Figuren dieselben Gegenstaͤnde.

Das Stampfen oder Pochen (macquage) geschieht in A, mit vieler Leichtigkeit und Schnelligkeit, und

liefert den an den Brechen in B, und C, beschaͤftigten Arbeitern hinlaͤnglichen

Stoff; ein dritter Arbeiter hechelt den Hanf bei D, und

ein vierter macht ihn bei E, weich und nimmt ihm seinen

Gummi. Die Triebkraft dieser Maschine ist ein Mensch, der die Kurbel F, treibt, an deren Achse eine Rolle G, ist, uͤber welche ein Riemen ohne Ende

laͤuft, H, die die Rolle I, umfaßt, welche sich am Ende der Achse I, K,

befindet, die die Stampfe (macque) A, und die beiden Brechen, B,

C, in Bewegung sezt. Die Bewegung geschieht auf folgende Weise:

Die Stampfe A, und die beiden Brechen B, C, bestehen jede aus zwei Theilen: die feststehenden

Theile sind a, b, c, die beweglichen R, S, T Die feststehenden Theile sind auf dem großen

doppelten Querbalken, U, V, der die Maschine in zwei

Theile theilt, gehoͤrig befestigt. Die oberen Theile der Stampfe und der

beiden Brechen sind durch zwei senkrechte Pfosten fest verbunden, und diese Pfosten

sind an ihrem unteren Ende wieder durch das Stuͤk d, vereint. Auf diese Weise entsteht ein Rahmen, der sich mit aller

Leichtigkeit laͤngs der Pfosten C', s B', s,

zwischen den Leisten f, f, g, g, schiebt, die den Falz

bilden. Eben so sind die oberen Theile der beiden Brechen B,

C, gebaut.

Die Achse oder der Wellbaum, I, K, hat drei

Daͤumlinge, L, M, N, die so gestellt sind, daß

der Kreis, den sie beschreiben, in drei gleiche Theile getheilt ist, damit, soviel

moͤglich, nicht zwei Daͤumlinge auf ein Mahl wirken.

Mit jedem dieser Daͤumlinge correspondirt eine Laufwalze O, P, Q, in dem Querstuͤke d, des Rahmens, von welchem wir oben sprachen.

Man wird nun das Spiel der Maschine leicht begreifen. Wenn man die Kurbel F, dreht, bringt man die Welle I,

K, in Bewegung; die Daͤumlinge stoßen auf die Laufwalzen O, P, Q, heben die Rahmen so hoch, als diese steigen

koͤnnen, und lassen sie mit ihrer ganzen Schwere auf die feststehenden Theile

fallen.

Die Stampfe besteht aus zwei Bloͤken harten Holzes: in dem unteren Theile

finden sich drei starke hervorspringende Grathe: der obere Theil ist das

Gegenstuͤk hierzu; folglich muß, was an dem einen erhoͤht ist, an dem

anderen vertieft seyn. Dieß wird man auch an dem arbeitenden Modelle bemerken. Der

Zwek des Pochens unter der Stampfe ist die Pflanze zu quetschen, ohne die Agen

abzubrechen; es ist eine Vorarbeit fuͤr die Breche.

Die Brechen bestehen aus fuͤnf unteren und aus vier oberen Lagen, die so

gestellt sind, daß sie genau in einander passen. Man muß nicht vergessen, daß die

beiden mittleren oberen Blaͤtter der Breche um 6 Linien breiter seyn

muͤssen, als die beiden aͤußersten. Durch diese Vorsicht

erhaͤlt man weniger Werg, wie man leicht einsehen wird. Die breiteren

Blaͤtter beruͤhren die Pflanze zuerst: sie ziehen, ohne Anstrengung,

eine hinlaͤngliche Menge der Pflanze an sich, die sich in die Vertiefung

einsenkt, und wenn die schmaͤleren Blaͤtter kommen, wirken sie nur

mehr auf den Hanf, der außen liegt an den beiden Enden der Flaͤche, und das

Werg wird nicht zerbrochen.

Wenn der Hanf unter der Breche herauskommt, hat er den groͤßten Theil seiner

Agen verloren. Um dieselben noch mehr fallen zu lassen, und die Rindenhuͤlle

des Hanfes zugleich zu zertheilen, bedient man sich der Hechel D, deren Bau man erwaͤgen muß, um die Vortheile

desselben kennen zu lernen.

Die Hechel, D, Fig. 1., hat in 5 Reihen

nur 25 Zaͤhne, so wie sie hier dargestellt ist. Die Zahl dieser Zaͤhne

muß nothwendig nach Verschiedenheit der Feinheit des Flachses und Hanfes verschieden

seyn. Indessen ist bei diesem Baue der Hecheln seltener eine groͤßere Anzahl

von Zaͤhnen noͤthig, weil wir sie um die Haͤlfte feiner machen

koͤnnen. Wir verfertigen diese Hecheln auf folgende Weise. Wir bringen auf

dem Boden derselben, j, an der zweiten und vierten

Reihe, einen Falz an. Beide Falze sind an ihren Enden in zwei Querstuͤken,

k, l, so eingezapft, daß, wenn man das

Querstuͤk, k, nach auswaͤrts zieht, das

Querstuͤk, l, sich an dem Bodenstuͤke, j, anstemmt, und dann sind, in allen 5 Reihen, alle

Zaͤhne hinter einander, wie in Fig. 1. Wenn man aber das

Querstuͤk, k, so schiebt, daß es das

Bodenstuͤk, j, beruͤhrt, so werden auch

die Falze geschoben, und jeder Zahn dieser beiden Reihen schiebt sich zwischen zwei

feststehende Zaͤhne, so daß man dadurch eine Hechel mit zehn Reihen von

Zahnen erhaͤlt, die halb so weit von einander entfernt stehen, als die

vorigen 5. So sind sie in D, Fig. 2. dargestellt.

Wir muͤssen nun noch den Apparat zum Entgummen (degommage) mittelst der oben angebrachten Buͤrsten

erklaͤren. Anfangs hatten wir diesen Theil, E,

eben so eingerichtet, wie die Stampfe und die Brechen: d.h. es war ein

aͤhnlicher Rahmen da, den gleichfalls ein Daͤumling bewegte: allein,

wir bemerkten bald, daß diese Vorrichtung nicht entsprach. Der Arbeiter muß, nach

Belieben, oft wiederhohlte kleine Schlage geben koͤnnen; er muß die obere

Buͤrste, noͤthigen Falls, auf der unteren halten, und einige Zeit

uͤber in Beruͤhrung erhalten koͤnnen, waͤhrend er den

Haar zuruͤkzieht; er muß beide Haͤnde frei haben, um denselben

gehoͤrig ausrichten zu koͤnnen, und diese Maschine muß von der

uͤbrigen Breche frei seyn, und nur dem Willen des Arbeiters gehorchen.

Wir erreichten alles dieses auf folgende Weise. Wir bauten einen aͤhnlichen

Rahmen, wie jener an der Stampfe und Breche, nur nicht so schwer. Dieser Rahmen muß

so leicht seyn, als es die nothwendige Festigkeit desselben nur immer erlaubt; er

muß sehr leicht und ohne viele Reibung in den Falzen laufen. Ueber dem Gestelle der

Maschine befindet sich ein wohlbefestigter Galgen, n, in

dessen oberem Ende eine hoͤlzerne Feder eingekeilt ist, m, welche in der Mitte ihrer Laͤnge einen

doppelten Keil, q, fuͤhrt. Diese Feder ist 4 Fuß

lang, und besteht aus mehreren Blaͤttern hollaͤndischen Fichtenholzes

von 2 Linien Dike und verschiedener Lange, die man, wie bei den gewoͤhnlichen

hoͤlzernen Wagenfedern, uͤber einander legt. Die senkrechte Schnur,

o, dieser Feder, die genau wie die Feder an einer

Drehbank dient, ist an einem eisernen Ringe uͤber dem oberen Theile des

Rahmens befestigt. Eine aͤhnliche Schnur, p, ist

mit einem ihrer Enden an einem eisernen Ringe in dem unteren Theile des Rahmens

befestigt, und, mit dem anderen Ende, an dem Tretschaͤmel x.

Die Feder, m, muß sehr schwach seyn; sie darf nur die zum

Aufheben des Rahmens noͤthige Kraft besizen, indem sie sonst den Arbeiter zu

sehr ermuͤdete, weßwegen auch der Rahmen sehr leicht und frei sich bewegen

muß.

Wir haben gesagt, daß der Arbeiter beide Haͤnde frei haben muß. Nachdem er die

obere Buͤrste aufsteigen ließ, wie

Fig. 1. zeigt,

muß er seinen Hanf darauf werfen, und mit beiden Haͤnden aus einander

richten, soviel wie moͤglich, so daß nur eine duͤnne Lage davon liegen

bleibt, was eine Hauptsache ist, wenn das Entgummen gehoͤrig geschehen soll.

Wenn der Hanf vollkommen troken ist, blaͤttert das Gummi-Harz sich bei dem

mindesten Schlage ab; es zerreibt sich in Staub durch die wiederhohlte Wirkung der

Buͤrsten, wenn wenige Haare mit den Enden der Schweinsborsten in

Beruͤhrung kommen. Von Zeit zu Zeit stuͤzt der Arbeiter beide

Buͤrsten auf einander, und zieht den Haar ganz sanft zuruͤk, der, auf

diese Weise, sehr glaͤnzend wird.

Diese Arbeit ist sehr wichtig, fordert viele Sorgfalt, ist aber nicht schwer: man muß

sich nur einuͤben.

Die ganze Maschine ist 5 Fuß hoch, vom Boden an gerechnet. Ein starkes Brett, A', A', dekt sie, das 15 bis 16 Linien dik, und 7 Zoll

breit ist.

Die 5 aufsteigenden Pfosten, C', B', B', B, C', sind an

ihrem Ende in dieses Brett bei, s, eingezapft, und die

Zapfen s, laufen durch einen Einschnitt, und sind darin

eingekeilt. Jeder dieser Pfosten ist 15 bis 16 Linien dik, und B', B', B' hat eine Sohle, t, t,

t, die 7 Zoll lang, 2 Zoll 6 Linien breit, und 2 Zoll 3 Linien dik ist.

Diese Sohle ist notwendig, wenn die Pfosten fest stehen sollen.

Die beiden aͤußersten Pfosten, C', C', dienen zur

vollkommensten Befestigung der Maschine auf dem Boden: jede ihrer Sohlen, u, u, hat 3 Fuß 8 Zoll Laͤnge, 4 Zoll Dike, 5

Zoll Breite. Die aufrechtstehenden Pfosten sind mit den Sohlen mittelst eingezapften

Strebehoͤlzern, n, v, von gleicher Staͤrke

verbunden.

Die 5 Pfosten sind durch zwei Laden, U, V, von 4 Zoll

Breite und 15–16 Linie Dike befestigt und von einander gehalten. Sie umfassen

sie, und sind mittelst 5 Schrauben-Bolzen, r, r, r, r,

r, verbunden. Auf diesen Laden ruht Stampft, Breche, Hechel und

Buͤrste.

Die Welle I, K, hat 3 Zoll im Durchmesser. Die große

Rolle Einen Fuß. Die kleine 8 Zoll. Die Stampft hat 4 Zoll Dike, 8 Zoll Breite, 17

Zoll Laͤnge. Die Feder, m, ist 2 Zoll breit. Das

Uebrige lehrt der Maßstab.

Statt eines Menschen an Einer Maschine kann ein Pferde-Goͤpel oder eine

Dampfmaschine mehrere derselben zugleich bewegen.

Beschreibung der an dieser Maschine angebrachten

Verbesserungen.

Kaum hatte diese Maschine aus eine genuͤgende Weise im Großen gearbeitet, als

wir uns beeilten, die Ungeduld unserer Subscribenten zu befriedigen, dieselbe in

obigen Figuren mit Maßstab abzubilden, und zu beschreiben.

Die Maschine arbeitete gut; alles war damit zufrieden; nur wir nicht. Die

Daͤumlinge, die ruͤkwaͤrts an der Maschine bedeutend

hervortraten, hinderten die Leute daselbst zu arbeiten, und wir wollten die Zahl

derselben verdoppeln, ohne die Triebkraft vermehren zu muͤssen.

Kaum war obige Abbildung ausgetheilt, als wir auf ein leichte und einfache Weise

diese Aufgabe losten. Wir ließen daher, unserem Versprechen gemaͤß, den

Subscribenten jede Verbesserung mitzutheilen, folgende Figuren nachstechen, in

welchen dieselben Buchstaben dieselben Gegenstaͤnde bezeichnen.

Fig. 3. zeigt,

in demselben Maßstabe, das Fach, A, in Fig. 2.; nur ist es hier

von der entgegengesezten Seite dargestellt, um die Vorrichtung zu zeigen, durch

welche wir den Daͤumlingen abgeholfen haben.

Die Falze f, f, g, g, sind mehr verlaͤngert, um

den Rahmen, R, d, der groͤßer ist, von einem Ende

bis zu dem anderen aufzunehmen und zu leiten. In der Mitte des Querbalkens dieses

Rahmens, 6, ist ein Ende eines Riemens oder Gurtes m, m,

befestigt; das andere Ende desselben ist auf einer Rolle oder einem etwas

gewoͤlbten Cylinder, n, angemacht, der gefurcht

ist, damit der Riemen weniger glitscht. Siehe Fig. 4–6, die im

doppelten Maßstabe gezeichnet sind.

Die Welle, I, K, wovon die Figur nur den dritten Theil

der Laͤnge darstellt, fuͤhrt die Kurbel, ohne Laufriemen, nicht wie in

Fig. 2.,

wodurch die Reibung sehr vermindert wird, folglich die Kraft vermehrt. Diese Welle

fuͤhrt noch, in der Mitte der Entfernung, f, g,

die Rolle, n, welche frei auf der Achse, I, K, laͤuft, und nur durch folgenden Mechanismus

zugleich mit derselben laͤuft: naͤhmlich 1te, mittelst einer

hoͤlzernen Gabel, q, Fig. 4., die fest in die

Welle I, K, eingezapft ist; 2te mittelst einer eisernen

Gabel, o, p, deren Stuͤzpunkt r, mittelst eines Bolzens in der Kurbel, q, befestigt ist. 3te mittelst einer Feder, t, die den Arm, o, p, des

Hebels immer hebt. 4te

mittelst eines Bolzens oder Zapfens, s, auf der Rolle,

n.

Unter dem Querbalken, V, U, ist eine Laufwalze, v, auf welche sich der geneigte Theil, o, u, stuͤzt, den man deutlicher in Fig. 7. sieht,

wo er von vorne dargestellt ist. Das Spiel dieser Maschine ist Folgendes. Wenn die

Wirbel, F, die Welle I, K,

dreht, stoͤßt der Hebel, o, p, mit seinem Arme,

p, auf den Zapfen, s,

der die in Fig.

11. dargestellte Form hat, und die Rolle n,

mit sich zieht. Diese hebt, indem sie sich dreht, mittelst des Riemens, m, m, den Rahmen, d, R; wenn

aber der Arm, o, u, unter der Laufwalze, v, hinlauft, naͤhert sich der Arm, o, r, der Welle, I, K, der

Arm, r, p, hebt sich, laͤst den Zapfen, s, frei, die Rolle, n, auf

welche das Gewicht des Rahmens wirkt, laͤuft zuruͤk, und die Stampfe,

R, faͤllt wieder herab. Eben dieß hat auch

bei den Brechen Statt. Sobald der Hebel unter der Laufwalze, v, durch ist, fuͤhrt die Feder, t, den

Hebel in seine urspruͤngliche Lage zuruͤk, und das Spiel geht von

vorne an.

Wir haben diese Vorrichtung noch mehr vervollkommnet. Wir machen den Hebel, o, r, p, Fig. 8., ganz gerade,

haben die Laufwalze, v, ganz aufgegeben, und auf dem

Querbalken, V, U, ein rechtwinkeliges Stuͤk Holz,

x, x, angebracht, Fig. 10., wo das Spiel

dieses Hebels angedeutet ist. In dem Maße, als die Welle, I, sich dreht, zieht sie den Hebel mit sich, dessen Spize man in, o, sieht; dieser Hebel reibt sich unter dem ekigen

Stuͤke, x, x, und naͤhert sich der Welle,

waͤhrend der andere Arm, p, den Zapfen, s, verlaͤßt, was eben dieselbe Wirkung

hervorbringt, wie die in Fig. 4. 5. 6. 7. dargestellte

Vorrichtung. Fig.

8. 9. 10.

zeigt die lezte Verbesserung im Detail, bei welcher wir geblieben sind, weil sie

weniger Reibung erzeugt.Wir werden in einiger Zeit unsern Lesern die reellen Ergebnisse, welche diese

Maschine als Flachs- und Hanfbreche liefert, mittheilen. A. d. R.

Tafeln