| Titel: | Ueber eine Maschine zum Farbenreiben, die Hr. Lemoine, Paris rue de Poitou, N. 7. aux marais, erfind. Von Hrn. Molard d. jüng., im Namen de Ausschusses für Mechanik. |

| Fundstelle: | Band 22, Jahrgang 1826, Nr. XXXI., S. 177 |

| Download: | XML |

XXXI.

Ueber eine Maschine zum Farbenreiben, die Hr. Lemoine, Paris rue de Poitou, N.

7. aux marais, erfind. Von Hrn. Molard d. juͤng., im Namen de

Ausschusses fuͤr Mechanik.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. N. 265. S. 212.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

(Im

Auszuge.)

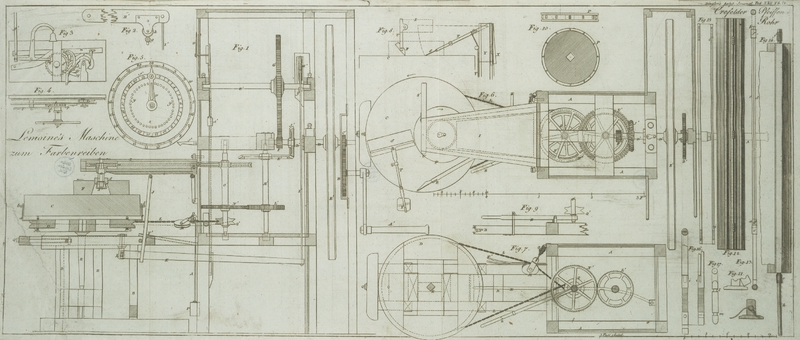

Lemoine, uͤber eine Maschine zum Farbenreiben.

Die Société

d'Encouragement hat vor einiger Zeit einen Preis auf eine Maschine zum

Farbenreiben ausgeschrieben, den sie spaͤter wieder zuruͤknahm, weil

Niemand sich meldete. Wenn man den Termin verlaͤngert haͤtte,

wuͤrde man wahrscheinlich in diesem Jahre diesen Preis zuerkennen

koͤnnen: denn Hr. Lemoine, dessen Maschine wir

hier beschreiben, ist nicht der einzige, der sich mit diesem Gegenstande

beschaͤftigte; auch Herr Roard zu Clichy besizt

eine treffliche Maschine zum Mahlen des Bleiweißes. Man hat ferner im Dictionnaire technologique, und im Hebdomadaire zwei Maschinell zum Farbenreiben bekannt

gemacht, die, wie man sagt, in England gewoͤhnlich gebraucht werden. Erstere

hat Aehnlichkeit mir jener Maschine, deren man sich zum Zerreiben der Kieselerde zur

Glasur in Toͤpfereien bedient, wo die Laͤufer nicht aus Stein, sondern

aus Gußstahl sind. Die andere besteht aus einem senkrechten Laͤufer aus einem

harten Steine, der sich mittelst einer Kurbel um seine Achse dreht, und aus einem

festen Stuͤke, welches einen Theil eines hohlen Cylinders bildet, concav, und

gleichfalls aus hartem Steine ist, und ungefaͤhr 1/3 des Umfanges des

Laͤufers umfaßt, und auf denselben druͤkt. Die auf den Laͤufer

aufgelegte Farbe wird unter die Hoͤhlung des Cylinder-Stuͤkes

hineingezogen; und zwischen den beiden Steinen desto feiner gemahlen, je schneller

und je laͤnger man den Laͤufer dreht. Wir haben diese Maschine vor 20

Jahren, im IVten Jahrgange des Bulletin (Brumaire an 14

me

p. 112) beschrieben und abgebildet.

Hr. Lemoine ist bei seiner Maschine, auf welche er ein Brevet d'invention nahm, bei dem alten Systeme des

Laͤufers geblieben. Er hat zwei horizontale, auf einander laufende, harte

Steine, deren Durchmesser sich wie 2 : 1 verhalt: der groͤßere ist der

untere. Beide drehen sich in entgegengesezter Richtung, und jeder um seine Achse.

Der obere Stein ist so gestellt, daß er mit seinem Rande ungefaͤhr einen Zoll

uͤber den Mittelpunct des unteren hinuͤberragt, und mit seiner ganzen

Schwere, die zwischen 30 und 40 Pfund betraͤgt, druͤken kann. Er hebt

sich zuweilen, um Farbe unter sich zu nehmen, die er dann reibt, so daß auf diese

Weise die ganze Masse durchgerieben wird.

Um diese gleichzeitige umdrehende und senkrechte Bewegung an dem oberen Steine

hervorzubringen, hat Hr. Lemoine seine Kette mit

doppelter Gliederung (Bulletin de la

Société, 1825, p. 277. Polytechn. Journ. Bd.

XX. S. 154.) angebracht. Ein Zaͤhler zaͤhlt die Zahl der

Umdrehungen der Steine, und bestimmt folglich den Grad der Feinheit, auf welchen

eine gewisse Farbe nach einer gewissen Zahl von Umdrehungen gekommen ist, und, wenn

man einmahl aus Erfahrung weiß, daß die Farbe durch eine gewisse Zahl von

Umdrehungen fein geworden ist, so richtet man den Zahler so ein, daß er

schlaͤgt, und dadurch andeutet, daß die Arbeit vollendet ist. Auf diese Weise

erhaͤlt man vollkommen gleichfoͤrmig geriebene Farben. Sobald der

Zaͤhler durch sein Schlagen dieses Zeichen gegeben hat, faͤllt ein

gehoͤrig vorgerichtetes großes Messer auf den unteren Stein nieder, und

sammelt, mit einer Umdrehung, alle auf demselben ausgebreitet liegende Farbe. Der

obere Stein blecht waͤhrend dieser Zeit mittelst eines Hebels in die

Hoͤhe gehalten.

Die Maschine, die wir sahen, besteht aus 3 Systemen von Laͤufern. Ein einziger

Mensch, der eine Kurbel dreht, treibt alle diese drei Laͤufer, wovon zwei

Wasserfarben, der dritte Oehlfarbe reibt, und wozu man sonst drei Menschen brauchen

wuͤrde. Bleiweiß mit Oehl kann hingegen Ein Mensch nur soviel auf dieser

Maschine reiben, als sonst zwei reiben wuͤrden. Das Raͤderwerk und der

ganze Mechanismus der Maschine ist so eingerichtet, daß weder das Oehl noch der

Staub derselben zu der Farbe gelangen, und diese verunreinigen kann.

Es ist eine Wohlthat, die man der Menschheit erwiesen hat, indem man das der

Gesundheit so gefaͤhrliche Farbenreiben, welches so oft Bleikolik erzeugte,

durch Maschinen unschaͤdlich machte.

In vorliegender Maschine dreht sich der untere Stein, C,

um seine Achse, E, in einem Gestelle, B, auf welchem das ganze System ruht. Dieser Stein ist

mit einem eisernen Panzer, a, Fig. 1. umgeben, welcher

an seinem Rande mittelst der Schrauben, b, b, befestigt

ist, und auf einer Rolle aufgezogen, D, um welche eine

Kette, L, laͤuft, die denselben bewegt. Drei

Schrauben, c, c, die gleich weit von einander stehen,

laufen durch die Rolle, wodurch der Stein gestellt werden kann.

Der Laͤufer, F, dessen Durchmesser beinahe um die

Haͤlfte kleiner ist, als der des unteren Steines, ist auf einer Achse, g, aufgezogen, die in einem Halse, d, stekt, und mit der Rolle, H, einen Koͤrper bildet, welche sich innerhalb einer Buͤhne,

I, am Ende derselben dreht, die unten mit einer

gegossenen Platte, i, verstaͤrkt ist, damit sie

an Gewicht und Festigkeit gewinnt. Dieser Laͤufer kann nach zwei Seiten

gedreht werden: die Achse, g, dient bloß zur Festhaltung

desselben. Die Buͤhne, die sich auf Zapfen dreht, e, stuͤzt sich auf einem kruͤkenfoͤrmigen Fuße, J, welcher mit einem großen Hebel, K, verbunden ist, dessen Mittelpunct der Bewegung in,

h, ist.

Der Stein, C, macht 10 Umlaͤufe, waͤhrend

der obere Stein, oder Laͤufer, 50 Mahl umlauft: waͤhrend dieser Zeit

wird lezterer 6 Mahl gehoben, um die Farbe unter denselben zu bringen.

Nach Vollendung der Arbeit, d.h., nach 2000 Umlaufen des Laͤufers, kommt ein

großes Messer in Form eines Rechens, 8, welches sich am Ende der Stange, T befindet, herab, und sammelt die geriebene Farbe.

Ein anderes Messer, R, welches bestaͤndig auf

seiner Stelle bleibt, bringt die Farbe, die sich am Rande des Laͤufers

anhaͤngt, vom Umfange nach dem Mittelpuncte, und ein drittes Messer, U, welches an der Buͤhne, I, angebracht ist, reinigt den Rand des Laͤufers.

Der Mechanismus, welcher die Steine in Umlauf sezt, ist in dem Gestelle, A, A, welches von allen Seiten geschlossen ist, damit

kein Staub hinein kommt.

Ein Arbeiter an der Kurbel, A', treibt ein Zahnrad, B', welches in einen Triebstok, C', eingreift, der auf der Hauptachse,

D', aufgezogen ist. Diese Achse fuͤhrt ein

Flugrad, E', und ein Winkelrad, J', welches ein anderes Winkelrad, K', treibt,

das einen groͤßeren Durchmesser hat, und auf der senkrechten Achse, M', aufgezogen ist.

Der untere Theil dieser Achse fuͤhrt ein Zahnrad, L', das in ein anderes Zahnrad, N', eingreift,

welches auf einer senkrechten Achse, O', befestigt ist,

und diese Achse fuͤhrt an ihrem oberem Theile eine große Rolle, P', um welche sich eine Kette windet, die die Rolle, H, und dadurch den Laͤufer, F, treibt. Ihr unteres Ende ist mit einer kleinen Rolle,

Q', versehen, welche die Kette, L, aufnimmt, die die Rolle, D, umfaßt, und diese Rolle, und den Stein, C,

dreht. Die Kette, L, aus Gliedern bestehend, die sich

nach allen Seiten drehen, laͤuft, sich kreuzend, um die Rolle, Q', (Fig. 7.), und wird von

einer Rolle, M, gespannt, die in ihrer horizontalen Lage

durch ein Gegengewicht, P, erhalten wird, welches an

einer Schnur, N, haͤngt, die uͤber eine

kleine Rolle, O, laͤuft. Man kann

uͤberdieß noch die Kette spannen, oder nachlassen, je nachdem man die

Schraube, Q, anzieht oder nachlaßt. Wenn man die

Bewegung unterbrechen will, laͤßt man den Brems-Hebel, Z, wirken, der die Rolle, Q', umfaßt, und in

Fig. 9.

besonders abgebildet ist.

Die Buͤhne, I, und der Laͤufer werden in

geregelten Zwischenraͤumen gehoben, damit die ganze Farbe gehoͤrig

gerieben werden kann; dieß geschieht auf folgende Weise.

Auf der Achse, D', ist ein Triebstok, F', aufgezogen, der in ein großes Rad, G', eingreift, welches auf der Achse, R', befestigt ist. Diese Achse fuͤhrt einen

Daͤumling oder Zahn, g, welcher, bei jeder vollen

Umdrehung desselben, eine kleine Walze, k, die unter dem

Wagebalken, oder unter der Schaukel, H, (Fig. 2. Tab. IV.)

angebracht ist, hebt. Das Ende dieses Wagebalkens fuͤhrt eine Stange, I, die den großen Hebel, K,

hebt, und folglich auch die Buͤhne, I, durch

Beihuͤlfe der Kruͤke, J'. Diese Operation

geschieht 6 Mahl waͤhrend 50 Umdrehungen.

Der oben an dem Gestelle angebrachte Zaͤhler, A,

A, zeigt die Zahl der Umlaͤufe des Laͤufers, und erinnert den

Arbeiter, daß die Arbeit fertig ist, die Farbe weggenommen, und neue aufgelegt

werden muß, was gewoͤhnlich nach 2000 Umlaͤufen des Laͤufers

der Fall ist. In diesem Augenblike laͤßt eine durch den Mechanismus des

Zaͤhlers gezogene Schnur das große Messer, R,

fallen, das immer 6 Zoll uͤber dem Laͤufer sieht, und dieses sammelt

in einem Umlaufe, die Farbe.

Wir haben diesen Zaͤhler, der Deutlichkeit wegen, in einem groͤßeren

Maßstabe zeichnen lassen. Man sieht ihn im Grundrisse und Aufrisse in Fig. 3, 4, 5. Er besteht

aus zwei Sperrraͤdern, deren eines, I, 40

Zaͤhne fuͤhrt, und mittelst eines Hebels, o', durch den Sperrkegel, r, gefuͤhrt

wird, der es nach 25 Umdrehungen des Laͤufers, um Einen Zahn weiter

stoͤßt. Das andere Sperrrad hat 8 Zaͤhne, und wird von einem

Sperrkegel, c', getrieben, der sich an dem Wagebalken,

n, befindet. Dieser leztere wird von einer Stange

getrieben, die durch das ganze Gestell, A,

laͤuft, und mit dem Schwingbalken, H', in

Verbindung sieht, durch dessen Huͤlfe der Laͤufer gehoben wird.

Ein Arm des Hebels, t, der durch einen Vorsprung, b', in der Scheibe, d',

gehoben wird, ist an seinem Ende mit einer Gloke versehen, die dem Arbeiter das

Zeichen gibt. Zu gleicher Zeit wird aber auch die Stange, h, gezogen, welche mit der Schnur, V, in

Verbindung steht, und dadurch faͤllt das große Messer, R. Das Ausheben geschieht mittelst eines Gewichtes, a', das an einer Schnur haͤngt, und den Sperrkegel, p, aushebt, der durch einen Zahn, e', der Scheibe, d', vorgetrieben wird. Alle

diese Sperrkegeln werden durch Federn, ss,

angedruͤkt.

Der Zaͤhler fuͤhrt zwei Zifferkreise, wovon der eine, w, fest steht, der andere, z, beweglich ist. Sie sind in 42 gleiche Theile getheilt, und haben Ziffern

von 1 bis 20.

Ein Zeiger, v, der auf der Spindel, u, des Sperrrades, l,

aufgezogen ist, zeigt die Zahl der Umlaͤufe, die der Laͤufer macht, er

ist an seiner vorderen Flaͤche mit einem Halter, x, versehen, dessen gekruͤmmtes Ende in die Loͤcher, y, y, des beweglichen Zifferkreises, z, eingreift, der auf dem Stiefel der Scheibe, d', aufgezogen ist, und den Zeiger auf diesem Kreise

haͤlt. Um ihn los zu machen, druͤkt man auf den Haͤlter, und

dreht, mittelst des Knopfes, f, den Zifferkreis, z, wodurch die Ziffern unter den Zeiger kommen, der

waͤhrend 50 Umdrehungen des Laͤufers, um eine halbe Abtheilung

vorruͤkt.

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 1.

Senkrechter Durchschnitt der Maschine und der Steine.

Fig. 2.

Stuͤk des Schwingbalkens, durch welchen der Laͤufer abwechselnd

regelmaͤßig gehoben wird.

Fig. 3.

Mechanismus des Zaͤhlers im Aufrisse.

Fig. 4.

Derselbe von der Seite.

Fig. 5. Das

Zifferblatt des Zahlers von vorne.

Fig. 6. Die

Steine und ein Theil des Mechanismus von oben.

Fig. 7.

Grundriß des Gestelles der Reibsteine.

Fig. 8. Die

Messer, die die Farbe sammeln, im Detail.

Fig. 9. Der

Brems-Hebel, einzeln dargestellt.

Fig. 10.

Grund- und Seiten-Aufriß der Rolle, um welche die Kette laͤuft, die den

Laͤufer dreht. Sie ist mit hervorstehenden Zapfen versehen, die in die

Gelenke der Kette eingreifen, und hindern, daß sie in der Kehle der Kurbel nicht

hinschleift.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in allen Figuren.

A, A, Gestell, welches den Mechanismus einschließt, der

die Steine treibt.

B, B, Gestell, welches den Reibstein, C, traͤgt, auf welchem gerieben wird;

D, große, unter diesem Reibsteine befestigte, Rolle:

E, senkrechte Achse, oder Zapfen der großen Rolle;

F, Laͤufer;

G, Achse des Laͤufers;

H, Rolle, welche auf diese Achse aufgezogen ist, und den

Laͤufer in Bewegung sezt;

I, Buͤhne, welche den Laͤufer dekt, und,

durch ihr Gewicht, auf dem unteren Reibsteine haͤlt;

J, Kruͤke, welche die Buͤhne, I, stuͤzt, und in regelmaͤßigen

Zwischenraͤumen hebt;

K, Wagebalken oder Hebel an der Kruͤke, J;

L, Kette, welche den Laͤufer in Umlauf sezt;

M, Rolle, durch welche die Kette von einander gehalten

wird;

N, Schnur, die uͤber eine andere Rolle,

O, laͤuft, und ein Gewicht, P, fuͤhrt, welches die Kette spannt;

Q, Schraube, wodurch man die Kette spannen, oder

nachlassen kann;

R, Messer am Ende eines langen Hebels, um die Farbe vom

Umfange nach der Mitte des Reibsteines zu bringen;

S, ein anderes Messer in Form eines Rechens, welches die

Farbe nach der Arbeit zusammenscharrt:

T, Heft dieses Messers;

U, Messer an der Buͤhne, I, zur Reinigung des Randes des Laͤufers;

V, Schnur, welche das Messer, 8, fallen

laͤßt;

X, Feder, welche das Messer oben haͤlt;

Y, Pfeiler, an welchem diese Feder angebracht ist;

Z, Brems-Hebel.

A', Kurbel, durch welche die ganze Maschine in Bewegung

gesezt wird;

B', Zahnrad auf der Achse der Kurbel;

C', Triebstok, in welchen das Rad, B', eingreift;

D', Hauptachse;

E', Flugrad;

F', Triebstok, auf der Achse, D';

G', großes, von dem Triebstoke, F', getriebenes, Rad;

H', Schwungbalken, welcher den Hebel, K, in regelmaͤßigen Zwischenraͤumen

hebt;

I', Stange am Ende von, K;

J', Winkelrad auf der Achse, D';

K', ein anderes Winkelrad, welches von dem vorigen

getrieben wird;

L', Zahnrad auf der Achse, M', welches in ein anderes Rad,

N', eingreift, dessen Achse, O', eine große Rolle, P', fuͤhrt, die

in Fig. 10.

besonders gezeichnet ist, und die Kette aufnimmt, die die Rolle, H, des Laͤufers treibt;

Q', kleine Rolle, um welche die Kette, L, sich windet, die den Reibstein, C, bewegt;

R', Achse des Rades, G';

S', Buͤchse, in welcher das Oehl sich sammelt,

mit welchem die Achse, G, geschmiert wird;

T', Hebel, welcher den Laͤufer in der

Hoͤhe halten hilft, waͤhrend man neue Farbe auflegt; er steht mit einem

Haken in Verbindung, welcher unter dem Hebel, K,

hinlaͤuft.

a, eiserner Panzer um den Reibstein, C;

b, b, Schrauben, welche diesen Panzer befestigen;

c, c, andere Schrauben zur Befestigung des Reibsteines,

C;

d, Hals zur Aufnahme der Achse, G;

e, Zapfen, auf welchen sich die Buͤhne, I, bewegt;

f, Haken, welcher die Buͤhne haͤlt,

nachdem sie gehoben ist;

g, Daͤumling oder Zahn auf der Achse, R';

h, Mittelpunct der Bewegung des Hebels, K;

i, Eisenplatte unter der Buͤhne, I:

k, Walze des Schwingbalkens, H', worauf der Daͤumling, 3, wirkt:

l, großes Sperrrad des Zaͤhlers;

m, kleines Sperrrad desselben;

n, Hebel, wodurch das kleine Sperrad in Bewegung gesezt

wird; er wird durch den Schwingbalken, H, in

Thaͤtigkeit gesezt;

o, Hebel, welcher das große Sperrrad durch den

Sperrkegel, r, treibt;

p, Haͤlter oder Druker, der als Sperrkegel

dient;

q, zweiter Druker, um den erstem zu halten, damit das

große Sperrrad frei wird:

r, Sperrkegel mit einem Schweife, der ausgehoben wird,

wenn der Druker gesperrt ist;

s, s, s, Federn der Sperrkegel;

t, Schaukel- oder Schwingbalken zum Ausheben des Hakens

des Schwingbalkens der Reibsteine mit einer Gloke; er wird durch einen Vorsprung,

b', der Scheibe, d' in

Bewegung gesezt; u, Achse, auf welcher der feststehende

Zifferkreis aufgezogen ist;

v, Zeiger;

w, feststehender Zifferkreis;

x, Druker, welcher, indem er in die Loͤcher, y, y, des beweglichen Zifferkreises, z, eintritt, den Zeiger auf dem Zifferblatte

haͤlt.

a', Gewicht, wodurch ausgehoben, und der Druker, p, abgespannt wird;

b', Vorsprung der Scheibe, d';

c', Sperrkegel, welcher das Rad, m, schiebt;

d', Scheibe, welche an der einen Seite den Vorsprung

b', an der anderen den Zahn, e', fuͤhrt, der auf Druker, p,

drukt.

f', Knopf zum Drehen des beweglichen Zifferkreises,

z;

g', Stange in Verbindung mit der Schnur, v, die das große Messer, S,

fallen laͤßt.

Tafeln