| Titel: | Verbesserte Art, Feuergewehre abzufeuern, worauf Benjamin Newmarch, Esqu. zu Cheltenham, Gloucestershire, sich am 16. Jänner 1826 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 22, Jahrgang 1826, Nr. XXXVII., S. 198 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Verbesserte Art, Feuergewehre abzufeuern, worauf

Benjamin Newmarch,

Esqu. zu Cheltenham, Gloucestershire, sich am 16.

Jaͤnner 1826 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Septbr. 1826. S.

72.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

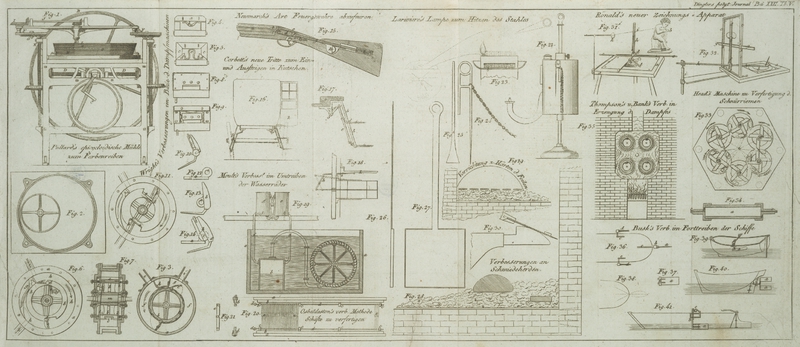

Newmarch's, verbesserte Art, Feuergewehre abzufeuern.

Diese verbesserte Art, Feuergewehre abzufeuern, besteht darin,

daß man auf die Ladung in dem Pulversake der Flinte das Feuer, oder die Hize wirken

laͤßt, die durch ploͤzlich zusammengedruͤkte

atmosphaͤrische Luft entsteht. Dieses Feuer, oder diese Hize soll auf

dieselbe Weise erzeugt werden, wie man den deutschen

Feuerschwamm („den man in England nicht kennt“), in

dem bekannten Zuͤnd-Apparate, den man in einem Spazierstoke bei sich

fuͤhren kann, anzuͤnden kann; d.h., mittelst eines Staͤmpels,

der genau in einen Cylinder paßt, und schnell in diesem hinabgedruͤkt wird,

so daß die in dem Cylinder enthaltene Luft so schnell und kraͤftig zusammengedruͤkt

wird, daß sie Feuer oder bedeutende Hize entwikelt.

Es ließen sich verschiedene Vorrichtungen an einem Feuergewehre anbringen, durch

welche dieser Zwek erreicht werden kann; er findet es uͤberfluͤßig,

sie alle zu beschreiben, und beschraͤnkt sich bloß auf folgende, welche er an

einer Vogel-Flinte anbrachte, und am zwekmaͤßigsten fand.

Fig. 15.

zeigt den Durchschnitt des Laufes, Schaftes und Kolbens einer Flinte mit dem neuen

Apparate.

a, ist der Lauf mit einer sogenannten Patent-Kammer, b; es wird mit Schießpulver geladen.

c, ist das Zuͤndloch im Mittelpuncte hinten an

der Kammer;

d, ein genau gebildeter hohler Cylinder mit einem

kleinen Luftloche, e;

f, ein Staͤmpel, der genau in den Cylinder

eingeschliffen ist, und in demselben sich mit so wenig Reibung, als moͤglich,

bewegt.

g, ist eine Stange, die an einem Ende an dem

Staͤmpel befestigt ist, an dem anderen Ende aber an einer starken

Spiralfeder, h.

Ein Theil dieser Stange hat die Form eines Zahnstokes, i,

und ein Segment eines Zahnrades, k, greift in denselben

ein, welches außen mittelst eines Schluͤssels oder Hebels gedreht wird, um

die Stange und den Staͤmpel zuruͤk zu ziehen, wodurch die Spiralfeder

ihre gehoͤrige Spannung erhaͤlt. Nachdem die Stange so

zuruͤkgezogen wurde, kommt die Spize des Brenners, l, mittelst der Feder desselben, m, in einen

kleinen Einschnitt in der Stange, wodurch der Staͤmpel gehindert wird

vorwaͤrts zu fahren, und die Flinte auf diese Weise als gespannt betrachtet

werden kann.

Wenn nun die Flinte zum Abfeuern in die gehoͤrige Laͤge gebracht wurde,

wird der Druker, wie gewoͤhnlich, mit dem Finger gezogen, wodurch der

laͤngere Arm des Brenners seine Spize aus dem Einschnitte in der Stange

zieht, die Staͤmpelstange frei, und der Staͤmpel mit solcher Gewalt in

dem Cylinder vorwaͤrts getrieben wird, daß die vor demselben in dem Cylinder

enthaltene Luft schnell und maͤchtig zusammengedruͤkt wird, und ihren

Waͤrmestoff als Feuer fahren laͤßt, welches vorne bei der Oeffnung des

Cylinders, wo sich die kleine Kugelklappe, n, befindet,

ausschlaͤgt, vor der Klappe vorbeigeht, und zu dem Zuͤndloche in der Pulverkammer gelangt,

wo es augenbliklich die Pulverladung entzuͤndet.

Nach dem Abfeuern der Flinte wird der Schluͤssel oder Hebel des Segmentes des

Zahnrades so umgedreht, daß der Staͤmpel zuruͤkgezogen, und die Feder,

wie ehevor, gespannt wird, wo dann die Spize des Brenners wieder in den Einschnitt

einfaͤllt, und die Flinte schußfertig ist.

Der Patent-Traͤger nimmt uͤbrigens alle anderen Arten, Flinten mittelst

zusammengedruͤkter Luft abzufeuern, als sein Patent-Recht in Anspruch.Es scheint uns uͤberfluͤßig zu bemerken, daß diese Flinten

nothwendig oͤfters versagen, nicht lange dauern, und noch

gefaͤhrlicher seyn werden, als die gewoͤhnlichen. A. d.

Ueb.

Tafeln