| Titel: | Beschreibung des Crefelder Pfeifenrohrs. |

| Fundstelle: | Band 22, Jahrgang 1826, Nr. XLVIII., S. 219 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Beschreibung des Crefelder

Pfeifenrohrs.

Aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des

Gewerbfleißes in Preußen. August 1826. S. 191.

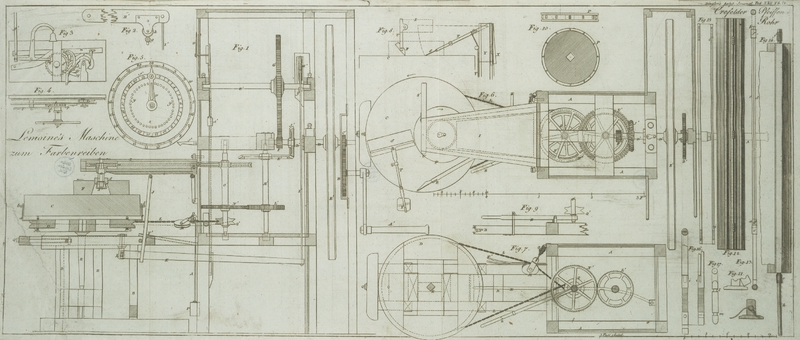

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Beschreibung des Crefelder Pfeifenrohrs.

Dieses nach der Idee des Hrn. H. Scheibler, in Crefeld, von der Stobwasser'schen Fabrik in Berlin ausgefuͤhrte

Pfeifenrohr, und die Vorrichtung, die papiernen Huͤlsen anzufertigen, wurden

durch Hrn. Stobwasser bereits

im Maͤrz vorigen Jahres dem Vereine mitgetheilt, welcher dasselbe der

Abtheilung fuͤr Manufakturen und Handel zur Pruͤfung und

Berichterstattung uͤberwies. Seit der Abstattung des Berichtes ist sowohl die

Vorrichtung zur Verfertigung der papiernen Huͤlsen, als auch die anderweitige

Behandlung des Rohrs nach gemachten Erfahrungen dahin abgeaͤndert worden, wie

sie die Beschreibung und Zeichnungen auf Tafel IV. angeben.

Der Zwek, welchen der Erfinder bei der Einrichtung dieses Rohrs vor Augen hatte, ist:

das Rohr vom Schmirgel zu befreien; dem Tabaksrauche so viel freien Spielraum als

moͤglich, zu lassen; dem Tabak das Brennen auf der Zunge zu benehmen; den

Rauch gelaͤutert in den Mund zu fuͤhren, und jedesmahl aus einem neuen

Rohr rauchen zu koͤnnen.

Daß Papier das Material sey, durch welches obige Bedingungen erfuͤllt werden

koͤnnen, war schon laͤngst den Tabaksrauchern bekannt. Die Aufgabe

war, eine Einrichtung zu treffen, daß die schwache Papierroͤhre den schweren

Pfeiffenkopf trage, und diese ist mit allen Nebenbedingungen eines guten Rohrs von

Herrn Scheibler er geloͤst worden. Die

aͤußere Huͤlse des Crefelderrohrs bildet ein lakirtes, metallnes

Futteral, in welches das Papierrohr hineingestekt wird, so daß es sich an die

Waͤnde des erstern dicht anlegt. Nach dem Rauchen wird es herausgezogen und

geluͤftet, um es noch einige Mahle gebrauchen zu koͤnnen. Vermittelst

einer einfachen Vorrichtung kann sich ein Jeder die Roͤhren aus starkem

Royalpapier selbst anfertigen, oder durch Buchbinder zu hunderten und taufenden

anfertigen lassen. Um den Rauch zu leiten, stopft man jedesmahl etwas Baumwolle lose

in die Papierroͤhre noch der Spize zu; man muß aber nicht vergessen, die einmal) gebrauchte

Baumwolle nach beendigtem Rauchen herauszunehmen. Endlich ist es einleuchtend, daß

bei einiger Sorgsamkeit ein Crefelder Rohr viele Jahre hindurch seine Dienste

leisten kann, und beim Wechseln der Hornspizen, so wie beim jedesmahligen Erneueren

des papiernen Einsazes, dem Raucher immerwaͤhrend die Reinlichkeit eines

neuen Pfeifenrohrs gewaͤhren wird.

Die von Seiten der oben genannten Abtheilung des Vereins mit dem Crefelder

Pfeifenrohr angestellten Probeversuche bewogen dieselbe ihr Unheil dahin abzugeben:

daß sie dasselbe nicht fuͤr den praktischen Gebrauch geeignet halte, indem es

eine zu umstaͤndliche Behandlung erfordere, womit sich nicht Jeder gern

befaßt; demungeachtet aber koͤnne es in einzelnen Faͤllen fuͤr

Tabaksraucher wohl angenehm seyn, und es verdient daher diese Erfindung belobt zu

werden.

Nach der neuern Vervollkommnung, welche Hr. Scheibler dem

Rohre gegeben, glaubt derselbe den im Berichte der Abtheilung geruͤgten

Maͤngeln abgeholfen zu haben, indem nach der jezigen Einrichtung die

Baumwolle ganz wegfaͤllt, und die Spize dennoch rein bleibt; statt eines

blechernen Rohrs wird ein hoͤlzernes, als Futteral fuͤr die

Papierhuͤlsen, angewendet, welches nicht so uͤbel riecht.

Beschreibung der Vorrichtung, um Papierroͤhren zu

verfertigen.

Hierzu gehoͤren 2 Stuͤke: 1) der Kasten Fig. 11. in der Seiten,

und Fig. 12.

in der Oberansicht, und zwar mit geoͤffnetem Dekel gezeichnet, und 2) ein

runder Stok, Fig.

13. (der in unserer Abbildung ein Viertel kuͤrzer ist), und von a bis b gespalten, so daß

das kuͤrzere Stuͤk, c, an dem

laͤngern, d, nur durch die beiden verschiebbaren

blechernen Huͤlsen, e und f, befestigt ist.

Das Verfahren ist nun folgendes: das hiezu bestimmte Papier wird mit einem feuchten

Schwaͤmme auf beiden Seiten etwas angefeuchtet, mit der einen Kante zwischen

beide Theile, c und d, des

Stoks geklemmt, und die Huͤlse, e, uͤber

die schraͤge Fuge, g, geschoben, wie aus Fig. 14.

ersichtlich ist, wodurch das Ganze zusammengehalten wird. Alsdann wird dieser Stok

mit dem Papiere in den aus zwei, durch drei Scharniere verbundenen, Leisten

bestehenden Kasten gelegt, in deren jeder eine halbkreisfoͤrmige auf einander

passende Nuth sich befindet, die beim Zusammenklappen den Stok umschließen (Fig. 11 und

12.) der

Dekel zugemacht, und mm der Stok mit der Hand bei, h,

umgedreht, wodurch sich das Papier durch die nicht ganz zusammenschließende Fuge des

Kastens zieht, und sich so auf den Stok fest aufwikelt, wo das Ende des Papiers an

der Rolle festgeklebt werden kann; diese Roͤhren werden sodann mit

Leimwasser, nicht Staͤrkekleister, bestrichen, damit sie die gehoͤrige

Steifigkeit erlangen. Um sie vom Stok loszubekommen, nimmt man die Huͤlse,

f, ab, schiebt die Huͤlse, e, zuruͤk, und zieht die eine Haͤlfte des

Stokes heraus, wodurch die Rolle bequem abgezogen werden kann. Man troknet sie nun

auf duͤnnen Stoͤkchen, und zieht sie dann wieder uͤber den

gespaltenen Stok, und polirt sie mit dem Instrument Figur 17. Zu dem Behufe

dient auch statt des hoͤlzernen Stokes die in Fig. 15. gezeichnete

ebenfalls in zwei Haͤlften getheilte Eisenstange, deren beide Theile durch

Zapfen, i, i, die in die Vertiefungen des andern Theiles

eingeschoben werden, verbunden sind; (in Fig. 16. ist das eine

Ende der Stange in halber natuͤrlicher Groͤße gezeichnet.) Zu dieser

Stange, welche den Vortheil hat, daß sie bei weitem duͤnnere

Papierroͤhren liefert, gehoͤrt nun ein eben solcher Kasten, wie Fig. 11 und

12.

darstellen, dessen Nuth sich aber natuͤrlicherweise nach der Staͤrke

der Eisenstange richtet. Fig. 17. ist ein rundes

Stuͤk Holz mit zwei halbkreisfoͤrmig eingedrehten Vertiefungen zum

Polieren der geleimten und getrokneten Papierhuͤlsen.

Tafeln