| Titel: | Bramah's Maschine oder Presse zum Druke der Banknoten. |

| Fundstelle: | Band 22, Jahrgang 1826, Nr. LIV., S. 274 |

| Download: | XML |

LIV.

Bramah's Maschine oder

Presse zum Druke der Banknoten.

Aus dem Glasgow Mechanics' Magazine. N. 132. S.

276.

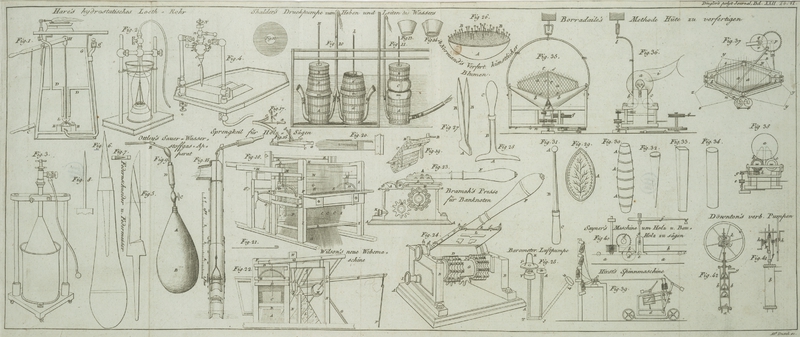

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Bramah's Maschine oder Presse zum Druke der Banknoten.

Hrn. Bramah's viele

schaͤzbare und geistreiche Erfindungen sind bei uns bereits zu sehr bekannt,

und wirken zu wohlthaͤtig auf das Publicum, als daß sie hier einer Lobrede

beduͤrften. Wir wuͤrden einen ganzen Band brauchen, um nur eine

allgemeine Uebersicht desjenigen zu liefern, was er geleistet hat. Seine

Verbesserungen an Schloͤssern; seine Drehe-Maschine, um Wasser in die

Hoͤhe zu treiben; seine hydrostatische Presse auf Krahne und Schleusen an

Canaͤlen angewendet; seine Verbesserungen an der Dampfmaschine; seine

Hobelmaschine zur Erzeugung paralleler Flaͤchen auf dem Holze; seine Methode,

Schrauben zu schneiden und Kugeln zu drehen; sein Ausgleichet oder sein Apparat, um

Cylinder auf ein Mahl zu drehen; seine Methode, Dampf in die oberen Kessel der

Brauereien zu leiten; seine Vorrichtung zum Einsperren der Kutschen, seine

verbesserten Federn, wodurch nichts vom Kiele verloren geht; seine neuen Pfropfen

und schiebbaren Hahne etc. verdienen alle Aufmerksamkeit, und wuͤrden, wenn

es der Umfang unserer Blaͤtter gestattete, von uns beschrieben werden:

gegenwaͤrtig muͤssen wir uns mit einer Beschreibung seiner

Banknoten-Presse begnuͤgen.

Ehevor war es an der Bank in England Sitte, die Zahl und das Datum in ihren Banknoten

um der Feder auf dieselben schreiben zu lassen. Erst im Jahre 1809 wurde Hrn. Bramah's Maschine hierzu angewendet, und dadurch wurden

nicht bloß die Banknoten mehr gleichfoͤrmig und zierlicher, sondern die

Arbeit selbst ward um 3/6 vermindert.

Die Kupferplatten, von welchen die Worte auf den Banknoten abgedrukt wurden, sind

doppelt: d.h., sie geben auf einem langen Streifen Papier zwei Noten auf Ein Mahl.

Dieses Stuͤk Papier, auf welchem zwei Noten abgedrukt sind, kommt dann in die Maschine, wo

die Zahl und das Datum so aufgedrukt werden, daß die Lettern fuͤr das

folgende Stuͤk sich von selbst wechseln, ohne daß der Arbeiter hierauf

besonder Acht zu geben haͤtte. Wenn z.B. eine Note N. 1, und die andere auf demselben Papiere N.

201 ist, so geht die Maschine von selbst bei dem folgenden Stuͤke, nachdem

N. 1 und N. 201 geduckt

sind, auf N. 2 und 202, u. f. f. auf 3 und 203 etc.

uͤber. Das Datum und das Wort: „London“ sind in

Stereotyp gegossen. Jede Maschine hat fuͤr jeden Tag im Jahre ihr Datum, und

dieses wird taͤglich gewechselt.

Die Bank von England hat mehr als 40 solche Maschinen, wovon die meisten

ununterbrochen im Gange sind. Da jede Banknote ihre Nummer und das Datum doppelt

fuͤhrt, so hielt man es ehevor fuͤr genug, wenn ein Schreiber des

Tages 400 solche Noten einschrieb; mit der gegenwaͤrtigen Maschine werden

aber taͤglich 1300 Doppelnoten, oder 2600 einfache Banknoten gedrukt. Die

Doppelnoten wuͤrden beim Schreiben oder Ausfuͤllen der leer gelassenen

Stellen doppelt so viele Zeit und Arbeit kosten, als die einfachen, was bei der

Maschine nun nicht der Fall ist.

Der Mechanismus dieser Maschine ist außerordentlich sinnreich, und beschraͤnkt

sich nicht bloß auf das Nummeriren der Banknoten, sondern laͤßt sich

uͤberall anwenden, wo eine Reihe von Zahlen, die bestaͤndig gewechselt

werden sollen, abgedrukt werden muß. Wir haben in unserer Figur eine solche Maschine

dargestellt, die jedoch nicht diejenige ist, deren man sich wirklich bedient; denn

sie ist nur eine einfache Maschine, und kann nur eine Note auf ein Mahl druken. Man

darf sich dieselbe jedoch nur zwei Mahl so lang, und mit einer doppelten Reihe von

Lettern versehen denken, um zwei Banknoten auf ein Mahl druken zu

koͤnnen.

Fig. 24.

zeigt diese Maschine in Perspective, und Fig. 23. stellt die

Theile derselben im Durchschnitte dar: dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben

Gegenstaͤnde. Ein festes Stuͤk Mahogony, A,

A, bildet die Basis der Maschine, und auf dieser sind zwei eiserne Platten

aufgeschraubt, B, B, die die Seitenwaͤnde eines

Gehaͤuses bilden, dessen Vordertheil in Fig. 24. abgenommen ist,

um das Innere zu zeigen: die Hinterseite ist durch den Mechanismus selbst bedekt.

Quer uͤber dieses Gehaͤuse lauft eine Achse, D, deren Zapfen in Stiefeln laufen, die an den Seiten des Gehaͤuses

befestigt sind, wie die Figur zeigt. Diese Achse fuͤhrt den Dekel, E, welcher den Druk gibt, und die darauf aufgeschraubte

Banknote abdrukt. An der Achse befindet sich ferner ein Hebel, F, wodurch der Arbeiter den Dekel

niederdruͤkt.

Die beweglichen Lettern, worin die Neuheit dieser Vorrichtung besteht, sind in einer

Reihe von Messingkreisen befindlich, die auf der Achse, G, aufgezogen sind, die quer uͤber den Mittelpunct des

Gehaͤuses laͤuft.

Diese Kreise sind in der perspectivischen Darstellung durch die darauf befindlichen

Ziffern deutlich genug dargestellt: ihrer sind zehn, die in zwei Reihen, jede zu

fuͤnf, gestellt sind. Jeder Kreis (den man in I,

Fig. 23.

deutlicher sieht), ist in 11 Theile getheilt, und in jedem Theile ist ein

senkrechter Einschnitt zur Aufnahme der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, und

eines Spatiums. Fuͤnf solche, auf diese Weise vorgerichtete, Kreise zu jeder

Seite auf der feststehenden Achse, G, um welche sie sich

frei drehen, reichen hin, um jede Zahl unter 100,000 zu druken, indem, da diese

Kreise auf ihrer Achse unabhaͤngig von einander gedreht werden

koͤnnen, jede Verbindung dieser Zahlen dargestellt werden kann, wenn man

dieselben auf den hoͤchsten Punct des Kreises bringt, in welcher Lage sie

sich naͤmlich befinden muͤssen, wenn sie abgedrukt werden sollen.

Man wird dieß noch leichter begreifen, wenn man denkt, daß die Messingplatte, welche

die Kreise bedekt, an ihrer Stelle steht, wie a, Fig. 23.

zeigt. Diese Messingplatte hat zwei Oeffnungen durchgeschnitten zur Aufnahme der

beiden Reihen von Lettern, welche etwas daruͤber empor ragen, wenn sie am

hoͤchsten stehen. In Fig. 24. ist diese Platte

abgehoben, um den inneren Mechanismus zu zeigen. Die Kreise drehen sich mittelst der

Raͤder, 51, die sich auf der sogenannten Hinterachse drehen, welche mit der

Achse der Kreise parallel ist. Man sieht das Ende hiervon bei I, Fig.

24., wo sie aus dem Gehaͤuse hervorragt, und drei der

Raͤder, H, fuͤhrt, wovon zwei eben so weit

von einander entfernt stehen, als die beiden Reihen der Zahlenkreise, zu welchen sie

gehoͤren.

Das dritte Rad steht in einer mittleren Entfernung zwischen den beiden anderen, und

wird von einem Sperrkegel, b, Fig. 23. gestellt, der

mittelst eines Gefuͤges so an der Achse des Dekels befestigt ist, daß er

gegen den hoͤchsten Zahn des Rades, H, anschlaͤgt,

und dasselbe um einen Zahn dreht, sobald der Griff etwas uͤber die senkrechte

Richtung gehoben wird, wo ein Aufhaͤlter, d, Fig. 24. der

mit einem Vorsprunge, d, Fig. 23., auf dem Dekel

der Buͤchse zusammentrifft, denselben nicht weiter laͤßt; wenn aber

der Griff in die Lage von Figur 23. kommt, gibt der

Sperrkegel, obschon er wieder mit dem Zahne des Rades zusammenkommt, auf seinem

Gefuͤge nach, und laͤuft voruͤber, ohne das Rad zu bewegen. Man

sieht, daß auf diese Weise, so oft der Griff herabgedruͤkt wird, um einen

Abdruk zu nehmen, wenn man denselben wieder hebt, um frisches Papier auf den Dekel

zu legen, der Sperrkegel die Raͤder, H, um einen

Zahn bewegt, und da die Zahne dieser Raͤder in die Zaͤhne der

Zahlenkreise eingreifen, werden auch diese auf eine aͤhnliche Weise bewegt,

und bringen eine neue Zahl zum Abdruke unter den Dekel.

Man muß bemerken, daß die Raͤder, H, von solcher

Dike sind, daß sie nur einen der fuͤnf Letternkreise auf ein Mahl ergreifen,

und daß sie in solcher Entfernung von einander stehen, daß sie denselben Kreis in

der einen Reihe, wie in der anderen ergreifen. Wenn man nun die Hinterachse um etwas

nach der Seite bewegt, so ist es offenbar, daß das Rad, H, so gestellt werden kann, daß es auf irgend einen der fuͤnf

Kreise wirkt, oder auch auf keinen derselben. Dieß ist der Grund, warum der Kopf,

I, Fig. 24. aus dem

Gehaͤuse der Maschine hervortritt; denn dadurch kann die Achse an einem Ende

gezogen, und durch gehoͤrige Zeichen auf derselben in jeden der fuͤnf

Kreise eingelassen werden. In dieser Lage wird sie dann durch eine

halbkreisfoͤrmige Klammer gehalten, die in Furchen paßt, welche um die Achse

eingedreht sind, so daß, wenn die Klammer nicht ausgehoben wird, jede

Laͤngen-Bewegung unmoͤglich wird. Dieß kann durch ein Niet geschehen,

welches durch die Hinterseite des Gehaͤuses bei, K, Fig.

23. eintritt. Es ist naͤmlich innenwendig ein kurzer Hebel daran

angebracht, welcher, wem? das Niet gedreht wird, die Klammer aufhebt, und die Achse

frei laͤßt, waͤhrend dieselbe an den gehoͤrigen Kreis gebracht

wird, wo man dann die Klammer wieder in die gehoͤrige Furche fallen

laͤßt, und so jede andere Seiten-Bewegung unmoͤglich macht.

Damit alle Kreise genau auf dem Puncte stehen bleiben, wo die Zahl am

hoͤchsten, und folglich die Oberflaͤche derselben horizontal steht, ist in den

Zwischenraͤumen zwischen jeder Zahl innenwendig in den Zahlenkreisen ein

winkeliger Einschnitt gemacht, und an dem untersten Puncte des Kreises, e, Fig. 23. befindet sich

ein beweglicher Stift in der feststehenden Achse mit einer Feder, die

bestaͤndig nach abwaͤrts druͤkt. Der Stift ist an seinem Ende

kugelfoͤrmig und gut polirt, so daß, wenn der Kreis umgedreht wird, er in

sein Loch in der Achse gedruͤkt wird; wenn sich aber ein anderer Einschnitt

in dem Kreise darbiethet, so druͤkt sich der Stift in denselben hinein, und

haͤlt den Kreis mit einer maͤßigen Kraft so lange in seiner

gehoͤrigen Lage zuruͤk, bis der Dekel, wenn er auf obige Weise gehoben

wird, den Widerstand des Stiftes uͤberwaͤltigt, und den Kreis dreht.

Durch diese Vorrichtung stellen die Lettern oder Zahlen sich immer in gerader

Richtung, nachdem sie gedreht wurden, indem der Druk sonst sehr unregelmaͤßig

und haͤßlich aussehen wuͤrde.

Der Dekel, E, Fig. 23. besteht aus zwei

Theilen; einer dichten Messingplatte, auf welcher einige Lagen Tuches gelegt, und

von einem messingenen Rahmen (dem zweiten Theile) festgehalten werden. Dieser Rahmen

ist mit Pergament uͤberzogen, und mittelst vier Schrauben aufgeschraubt,

wovon man zwei in f, f, Fig. 24. sieht.

Die Messingplatte des Dekels ist an dem Blatte, L, Figur 23.,

welches von der Achse hervorspringt, mittelst sechs Schrauben befestigt. Zwei

derselben, von welchen man bloß, h, sehen kann, streben

den Dekel von dem Blatte zu entfernen, waͤhrend die vier anderen, wovon zu

beiden Seiten neben den vorigen eine steht, Blatt und Dekel aneinander ziehen.

Mittelst dieser Schrauben, die so gegen einander wirken, kann der Dekel so gestellt

werden, daß er immer genau auf die Lettern faͤllt, und auf alle Theile des

Papieres gleichmaͤßig druͤkt, welches mittelst eines Raͤhmchens

aus Pergament, das in einem Rahmen aufgezogen ist, der den Dekel umgibt, und auf den

Gewinden, k, k, Fig. 24. sich bewegt,

darauf festgehalten wird. Dieses Raͤhmchen ist, wie die schattirten Theile in

Fig. 24.

zeigen, durchgeschlagen, so daß nur jener Theil des Papieres durchsieht, der mit

Nummer, und Datum bedrukt werden soll. Die Stereotypen fuͤr das Datum sind

auf dem messingenen Dekel, a, befestigt, und Monat und

Tag koͤnnen jedes Mahl gewechselt werden.

Um die gehoͤrige Lage fuͤr das Papier auf den Dekel zu finden, stehen

zwei sehr feine Stifte auf demselben hervor, welche in Loͤchern in dem

messingenen Dekel ihre Aufnahme finden. Ueberdieß sind zwei Puncte von der

Kupferplatte aus auf die Banknote gedrukt, die Stifte werden durch diese Puncte

durchgefuͤhrt, und dadurch Zahlen etc. auf die gehoͤrige Stelle

gebracht.

Die Art, wie diese Maschine angewendet wird, ist folgende: Man seze, die Hinterachse

sey an einem Ende so weit vorgezogen, daß alle Zahlenkreise frei von derselben,

bleiben, und diese seyen so mit der Hand gestellt, daß die Spatien oder leeren Typen

oben stehen: die Stereotypen fuͤr das gehoͤrige Datum seyen eingesezt.

Nun wird die Hinterachse so gestellt, daß ihre Raͤder, H, den ersten dieser fuͤnf Kreise rechter Hand ergreifen

koͤnnen. Wenn jezt der Griff so herabgezogen wird, daß er beinahe die

Lettern, oder die Zahlen beruͤhrt, und wieder in die Hoͤhe gehoben

wird, so treibt der Sperrkegel die Raͤder, H, und

dreht die zwei Kreise zur rechten Hand so, daß die Zahl, 1, zum Vorscheine kommt.

Der Arbeiter traͤgt nun die Schwarze mit einem Druker-Ballen auf,

oͤffnet das Raͤhmchen-Blatt, L, Fig. 24. auf

seinen Angeln, legt die bereits mit der Kupferplatte bedrukte Banknote auf den Dekel

an die durch die zwei Stifte und die zwei gedrukten Puncte bestimmte Stelle, und

schließt hierauf wieder das Raͤhmchen-Blatt, um die Banknote einzusperren,

und rein zu erhalten, und nur an den offenen (durchgeschlagenen) Stellen zu

bedruken. Null druͤkte er den Griff, F, herab,

und der Druk ist vollendet. waͤhrend er den Griff hebt, dreht er zugleich die

Kreise mit, und es kommt N. 2. herauf. Die Banknote wird

herausgenommen, eine frische eingelegt, und so wechseln die Zahlen fort bei jedem

neuen Druke. Waͤhrend dieser Arbeit wirken die beiden Kreise zu rechter Hand

als Einheiten, und ruͤken jedes Mahl nur um eine Zahl vor. Nachdem 9,

abgedrukt ist, kommt 0 herauf. Nun muß der Griff zwei Mahl nach einander bewegt

werden, ohne zu druken, wodurch ein Spatium, und endlich 1, herauf kommt; jezt wird

die Hintere Achse so bewegt, daß sie auf den zweiten Kreis zur Rechten einwirkt, der

jezt die Einheiten darbietet, waͤhrend die ersten Kreise die Zehner liefern.

Wenn nun der Griff, a, bewegt wird ohne zu druken, kommt

in dem zweiten Kreise, 1, herauf, und bildet 11, dann 12, und so fort bis 19. Der

erste Kreis wird nun mit der Hand vorwaͤrts geschoben, so daß, 2, und 0, auf dem zweiten, 20,

zum Vorscheine kommt. Der Griff wird bewegt ohne zu druken, und es kommt 21, 22

u.s.f. bis 30, u.s.f. bis 99. Nun kommt die Hinterachse auch an den dritten Kreis,

der die Einheiten gibt, waͤhrend der zweite die Zehner, der dritte die

Hunderte lieferte. 0 und Spatium wird vorgeschoben, um 1, in die Hoͤhe zu

bringen; in der zweiten wird, 0, gebracht, und die dritte, 0, bringt die Maschine

von selbst, worauf 101 kommt, und so geht es fort bis 999. Die Hinterachse wird nun

bis zum vierten Kreise gebracht, und die drei ersteren Kreise werden

noͤthigen Falles mit der Hand gestellt. Bei 9999 kommt die Hinterachse an den

fuͤnften Kreis, und so geht es fort bis 99999, uͤber welche Zahl

hinaus es nicht noͤthig ist zu druken.

Tafeln