| Titel: | Ueber das hydrostatische Löthrohr, wie es gegenwärtig im Laboratorium der Universität von Pennsylvania gebraucht wird, und über sich selbst füllende und stellende Behälter für Wasserstoffgas, die eben daselbst gebraucht werden. Von R. Hare, D. M. Professor der Chemie. |

| Fundstelle: | Band 22, Jahrgang 1826, Nr. LIX., S. 289 |

| Download: | XML |

LIX.

Ueber das hydrostatische Loͤthrohr, wie es

gegenwaͤrtig im Laboratorium der Universitaͤt von Pennsylvania gebraucht

wird, und uͤber sich selbst fuͤllende und stellende Behaͤlter

fuͤr Wasserstoffgas, die eben daselbst gebraucht werden. Von R. Hare, D. M. Professor der

Chemie.

Aus dem Franklin Journal, March, 1826

(herausgegeben von Dr. Thom. P. Jones, Prost d. Mechanik am Franklin-Institute zu

Philadelphia) in Gill's

technical Repository. N. 55. S. 1. N. 56. S. 65.

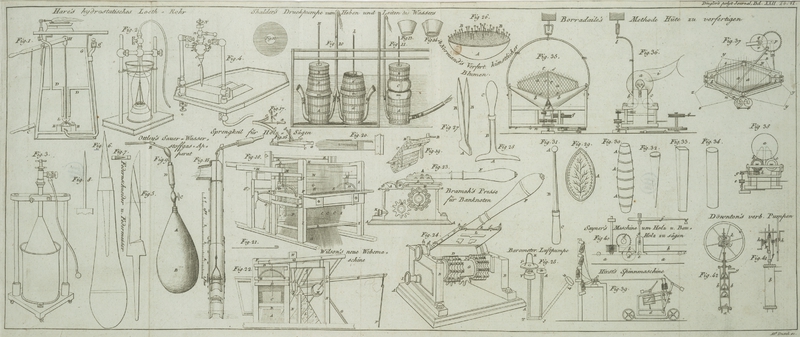

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Hare, uͤber das hydrostatische Loͤthrohr.

Folgendes ist eine Stelle aus einer Abhandlung uͤber

das Loͤthrohr, welche ich im J. 1802 herausgab.Wir lassen hier eine kleine Einleitung uͤber den Nuzen des

Loͤthrohres weg, da sie bloß Bekanntes enthaͤlt. A. d. U.

„Das Loͤthrohr muß, man mag es wozu immer verwenden wollen,

gehoͤrig mit Luft versehen, und auf eine gehoͤrige Flamme

angewendet werden: die Mittel, diese Zweke zu erreichen, scheinen indessen

bisher noch mehr oder minder mangelhaft.“

„Gewoͤhnlich blast man mit dem Munde. Abgesehen von der

Schwierigkeit, mit dem Athem lang anzuhalten, von den Nachtheilen fuͤr

die Lunge, wegen welcher mehrere Arbeiter dasselbe aufgeben mußten, ist die aus

den Lungen ausgeblasene Luft feucht, zum Theile gekohlstofft, und

verhaͤltnißmaͤßig zum Brennen unbrauchbar: an Sauerstoffgas

fuͤr die Flamme ist hier gar nicht zu denken.“

„Man gerieth auf die Idee, das Loͤthrohr mittelst doppelten

Blasebalges mit Luft zu versehen, was allerdings besser ist, als mit dem Munde

zu blasen: allein, weder das Material der Blasebalge, noch ihre Klappen, sind

luftdicht, und ein großer Theil der Luft entweicht an anderen Stellen, als wo

sie sollte: es gehen, wie ich aus Erfahrung weiß, dadurch oͤfters mehr

als 6/7 Luft verloren an uͤbrigens guten Balgen. Diese Balge

muͤssen getreten werden; man darf daher nicht von der Stelle. Ueberdieß

ist die Bewegung des Koͤrpers, selbst bei feinen Arbeiten hoͤchst

ungelegen, und veranlaͤßt Mißlingen und Fehler.

An Anwendung von Sauerstoffgas ist bei diesen Balgen nicht zu denken; in jedem

Falle wuͤrde es verunreinigt, da immer gemeine atmosphaͤrische

Luft in denselben zuruͤk bleibt.“

„Dieß veranlaßte mich zur Verfertigung folgender Maschine,“ die

jezt, so wie sie gegenwaͤrtig hier dargestellt ist, seit jener Zeit noch

vereinfacht und vervollkommnet wurde.

Erklaͤrung der Figur.

Mein hydrostatisches Loͤthrohr besteht aus einem Faͤßchen, welches

durch eine horizontale Scheidewand in zwei Faͤcher, D,

D, getheilt ist. Aus dem oberen Fache steigt eine Roͤhre von

ungefaͤhr 3 Zoll im Durchmesser in der Richtung der Achse des

Faͤßchens bis auf 6 Zoll von dem Boden hinab. Hieran ist ein hohler

hoͤlzerner Cylinder, B, B, von 12 Zoll

aͤußerem Durchmesser und 8 Zoll im Lichten, angeschraubt. Um den Ranft dieses

Cylinders wird ein Stuͤk Leder aufgenagelt, um alles luftdicht zu machen. Auf

einer Seite befindet sich eine kleine Furche in der oberen Oberflaͤche des

Blokes, so daß ein Seiten-Durchgang unter dem Leder bleibt, wenn dieses zu beiden

Seiten der Furche aufgenagelt wird. Dieser Seiten-Durchgang steht mit einem Loche in

Verbindung, das mit einem Bohrer senkrecht in das Holz eingebohrt ist, und eilt

kleiner Leder-Streif, der so gelegt ist, daß er dieses Loch bedekt, bildet mit

einigen Metall-Scheiben eine Klappe, die sich nach aufwaͤrts oͤffnet.

Im Boden des Faͤßchens befindet sich eine andere Klappe, die sich nach

aufwaͤrts oͤffnet. Eine Staͤmpelstaͤnge, die senkrecht

durch die Roͤhre laͤuft von dem Griffe, H,

aus ist in der Naͤhe ihres unteren Endes an eine hemisphaͤrische Masse

Blei, L, befestigt. Das daruͤber hinaus gelegene

Stuͤk der Stange laͤuft durch den Mittelpunct des Leders, welches die

von dem hohlen Cylinder gebildete Hoͤhlung dekt, und noch durch eine andere,

der vorigen aͤhnliche, Bleimasse, welche, durch eine Schraube und ein Niet

heraufgedruͤkt, das Leder zwischen derselben und zwischen der oberen

bleiernen Hemisphaͤre einem solchen Druke unterzieht, daß alle Verbindungen

hinlaͤnglich luftdicht werden. Von der Scheidewand laͤuft eine

Ausfuͤhrungsroͤhre unter den Tisch, wo sie mittelst einer Schraube an

einem Hahne befestigt wird, der eine Blaseroͤhre fuͤhrt, welche

mittelst eines kleinen beweglichen Gewindes so befestigt ist, daß sie nach allen

Richtungen gekehrt werden kann. Eine Saugroͤhre laͤuft von der mit der

unteren Klappe bedekten Oeffnung unter dem Boden des Faͤßchens hin, und steigt aussen, dicht daran,

senkrecht auf, wo sie sich in einen Buͤgel endet mit einer Schraube, g, damit irgend eine biegsame Roͤhre

noͤthigen Falles daran angebracht werden kann.

Wenn dieser Apparat so vorgerichtet, und das Faßchen mit Wasser gefuͤllt ist,

bis die Scheidewand ungefaͤhr 2 Zoll hoch damit bedekt wird, so wird, wenn

der Staͤmpel in die Hoͤhe gezogen wird, das Leder aufgetrieben, und

wird, zum Theile, den Druk der Atmosphaͤre von der darunter befindlichen

Hoͤhlung beseitigen; folglich muß die Luft durch die untere Klappe

eindringen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Wenn der Staͤmpel

niedergedruͤkt, und das Leder in der entgegengesezten Richtung ausgetrieben

wird, wird die untere Hoͤhlung vermindert, und die dadurch

zusammengedruͤkte Luft seitwaͤrts durch die Seitenklappe in dem

unteren Fache des Faͤßchens ausgedruͤkt. Da dieses Fach aber

vorlaͤufig mit Wasser gefuͤllt ist, wird ein Theil desselben durch die

Roͤhre in das obere Fach hinauf gedruͤkt. Dasselbe geschieht, so oft

der Stoß des Staͤmpels wiederhohlt wird, so daß das untere Fach sich bald mit

Luft fuͤllt, die durch den Hahn zuruͤkgehalten wird, bis sie durch die

Blaserohre ausstroͤmen soll.

Wenn der Hahn geoͤffnet wird, wird die in dem unteren Fache eingeschlossene

Luft durch den Druk des Wassers in dem oberen Fache ausgetrieben, welches, sobald

die Luft, die es aus diesem Fache vertrieben hat, entwichen ist, seine vorige Lage

wieder einnimmt. Der Staͤmpel wird entweder mit der Hand, oder mittelst des

Tretschaͤmels, C, getrieben.

Um das Faͤßchen mit Sauerstoffgas zu fuͤllen, darf man blos an die

Saugroͤhre mittelst des Buͤgels und der Schraube bei, g, eine andere gehoͤrig biegsame Roͤhre

anbringen, und unter eine Gloke fuͤhren, die uͤber dem pneumatischen

Apparate mit diesem Gase gefuͤllt ist. Man kann auch die Roͤhre mit

einem Sake in Verbindung bringen, der mit Sauerstoffgas gefuͤllt ist. Ich

habe einen, der 50 Gallons haͤlt. Die Saͤume sind nach Pennock- und

Seller's Methode fuͤr Landkutschen-Saͤke und

Feuerloͤsch-Schlaͤuche vernietet.

Da ich mich 25 Jahre lang dieses hydrostatischen Loͤthrohres bediene, so darf

ich wohl mit Vertrauen fuͤr die Brauchbarkeit und Bequemlichkeit desselben

sprechen. Ich bin uͤberzeugt, daß es allen Handwerkern, welche Metall

loͤthen oder Glas

blasen muͤssen (z.B. Barometer und Thermometer), und uͤberhaupt dort,

wo der Glasschmelzer seine Lampe braucht, sehr gut dienen wird.

Verbunden mit dem gleich unten zu beschreibenden sich selbst stellenden

Behaͤlter fuͤr Wasserstoffgas ist es, mit einem Strahle

atmosphaͤrischer Luft fuͤr das zusammengesezte Loͤthrohr, im

Stande Platinna zu schmelzen, und die Leichtigkeit, mit welcher hier die

Sauer-Wasserstoff-Flamme in gehoͤriger Richtung angewendet werden kann, macht

dieses Loͤthrohr fuͤr Silberund Kupfer- und Zinnarbeiter

hoͤchst brauchbar. Beim Weichschweißen ersezt es das Schweißeisen. Dieses

Loͤthrohr arbeitet ferner weit reiner, als das gemeine, und sein Umfang

laͤßt sich eben so leicht vergroͤßern, als vermindern.

Ich glaube ferner nicht, daß die dadurch erzeugte Hize theuerer kommt, als diejenige,

die man durch eine Lampe erhaͤlt.

Fig. 2. zeigt

einen Behaͤlter fuͤr reines oder geschwefeltes Wasserstoffgas, der

sich von selbst stellt, auch fuͤr Stikstoff-Oxyd oder kohlensaures Gas.Die Figur ist bereits auf Tab. III. in diesem Journale abgebildet, und auf S.

103 beschrieben, allein der Vollstaͤndigkeit des Ganzen wegen ließen

wir sie hier nochmals beisezen. A. d. R.

Die Figur ist fuͤr sich deutlich genug. Man seze das aͤussere Glas

enthalte verduͤnnte Schwefelsaͤure, die darin befindliche

umgestuͤrzte Gloke enthalte etwas Zink auf einem kupfernen Troge, der an

aͤhnlichen Drahten im Halse der Gloke aufgehaͤngt ist. Wenn nun der

Hahn geoͤffnet wird, wann die Gloke so tief hinabgelassen ist, als man sie

hier dargestellt sieht, so wird die atmosphaͤrische Luft entweichen, und die

Saͤure, die in die Gloke eintritt, wird, durch ihre Einwirkung auf den Zink,

schnell Wasserstoffgas entwikeln. Sobald aber der Hahn geschlossen ist, treibt der

Wasserstoff die Saͤure aus der Hoͤhlung der Gloke, und folglich wird

die fernere Einwirkung der Saͤure auf den Zink gehindert, bis man neuerdings

wieder etwas von dem Gase abzieht. Sobald dieß geschieht, tritt die Saͤure

wieder in die Hoͤhlung der Gloke, die Entwiklung des Wasserstoffes wird

erneuert und fortgesezt, bis sie aus obigem Grunde wieder unterbrochen wird.

Dieser Apparat dient eben so gut als ein sich selbst stellender Behaͤlter des

Schwefelwasserstoffgases, wenn man Schwefeleisen statt des Zinkes, nimmt, und als

Behaͤlter des kohlensauren Gases, wenn man Marmor und Kochsalzsaͤure

nimmt. Um salpetrichtsaures Gas auf diese Weise zu erhalten und aufzubewahren, darf

man nur statt des Kupfer-Troges und Kupfer-Drahtes einen Wikel Kupfer an

Platinna-Draht oder an einer Glasroͤhre, die unten wie ein Nagel verdikt ist,

aufhangen.

Dieser Apparat ist jenem des Hrn. Gay-Lussac aͤhnlich; ich bediente mich aber

desselben schon, als ich noch zu Williamsburgh war, um die Entwiklung des

kohlensauren Gases zu maͤßigen, ehe ich von Gay-Lussac's Apparat gelesen

hatte, und ziehe obige Vorrichtung vor, 1) weil man leichter von innen dazukommen,

und sie leichter reinigen kann; 2) weil sie besser zur Aufnahme des Schwefeleisens

und Marmors bei Erzeugung von geschwefeltem Wasserstoffe oder kohlensaurem Gase

taugt, und weil 3) bloß durch Aufhebung des Glases aller Druk beseitigt werden

kann.

An Gay-Lussac's Vorrichtung ist der Druk auf das Gas so groß, daß, wenn nicht

Roͤhre, Hahn, und ihre Verbindungen vollkommen luftdicht sind, ein

bedeutender Verlust an Material entstehen muß, indem die Entweichung des Gases

nothwendig die Verzehrung derselben veranlaßt, da die Saͤure den Zink etc.

erreicht.

Fig. 3. ist

ein anderer sich selbst stellender Behaͤlter fuͤr Wasserstoffgas, der,

wie der vorige vorgerichtet, nur fuͤnfzig Mahl groͤßer und aus Blei

statt aus Glas ist.

Dieser Behaͤlter wird mit dem oben erwaͤhnten zusammengesezten

Loͤthrohre verbunden, und liefert das Wasserstoffgas; laͤßt sich also

uͤberall anwenden, wo man haͤufig nachstroͤmendes

Wasserstoffgas braucht. Wenn er mit dem gleich unten zu beschreibenden

Sauer-Wasserstoffgas-Loͤthrohre verbunden werden soll, wird die Kugel am Ende

der Roͤhre, welche eine Oeffnung an einer Seite derselben hat, in das

Gestell, g, gebracht, und luftdicht mit der

Roͤhre dieses Instrumentes, mittelst einer Schraube, verbunden.

Beschreibung eines anderen zusammengesezten

Loͤthrohres.

Fig. 4. stellt

ein anderes zusammengeseztes Loͤthrohr dar, welches ich vor ungefaͤhr

11 Jahren ausdachte, und selbst verfertigte; da ich aber fuͤrchtete, man

moͤchte es fuͤr zu sehr zusammengesezt halten, so habe ich es bisher

nicht bekannt gemacht. Die Erfahrung lehrte mich indessen, daß es ungeachtet dieses

Mangels sich eben so gut brauchen laͤßt, als das einfachste Instrument dieser

Art, und daß seine einzelnen Theile sich sehr gut stellen lassen.

B, ist eine messingene Kugel, oben mit einer

maͤnnlichen, unten mit einer weiblichen Schraube versehen. Diese Kugel ist

von einer Schraube zur anderen senkrecht durchbohrt, und unter rechten Winkeln auf

diesen Canal ist sie noch ein Mahl durchbohrt, und steht dadurch in Verbindung mit

der Roͤhre, welche unter einem rechten Winkel in sie eintritt. Eine

aͤhnliche, aber kleinere, messingene Kugel ist oben auf derselben sichtbar,

die auf eine aͤhnliche Weise durchbohrt ist, und in welche eine Roͤhre

auf dieselbe Weise von der Seite eintritt. Diese Kugel endet sich oben und unten in

eine maͤnnliche Schraube, und der Faden der unteren maͤnnlichen

Schraube laͤuft links, waͤhrend jener der Schraube der

groͤßeren Kugel, die in dasselbe Niet, n,

einlauft, wie gewoͤhnlich rechts gewunden ist. Daher kann dieselbe Bewegung

die maͤnnlichen Schrauben einander naͤher bringen oder von einander

entfernen, und den Grad von Druk bestimmen, der einem dazwischen gelegenen

Stuͤke Kork mitgetheilt wird. Oben auf der Kugel wird man eine kleine

Schraube mit einem kleinen geraͤndelten Rande bemerken. In Verbindung damit

sieht eine kleine Roͤhre, die durch einen Kork in dem Niete laͤuft,

und beinahe bis an die aͤußere Oeffnung reicht, aus welcher die Flamme als

ausstroͤmend dargestellt wird. Diese Roͤhre ist großen Theils aus

Messing, an ihrem unteren Ende aber aus Platinna. In die weibliche Schraube der

groͤßeren Kugel wird ein hohler messingener Cylinder, c, mit einer correspondirenden maͤnnlichen Schraube eingepaßt. Die

Hoͤhlung in diesem Cylinder bildet eine Fortsezung derjenigen in der Kugel,

verschmaͤlert sich aber nach unten, und endet sich in einen kleinen hohlen

Cylinder aus Platinna, welcher die aͤußere Muͤndung der Blaserohre,

o, bildet.

Die Schrauben s, s, s, s, dienen die Roͤhre,

welche von der Hoͤhlung der kleineren Kugel auslaͤuft, in der Achse

der groͤßeren zu erhalten. Das Zwischenniet, welches den Kork, der die

Roͤhre umgibt, um die Roͤhre zusammendrukt, sperrt alle Verbindung

zwischen den Hoͤhlungen der beiden Kugeln. Durch die Schraube, N, im Scheitel kann die Muͤndung der

Central-Roͤhre in

gehoͤrige Entfernung von der aͤußeren Muͤndung gebracht werden.

Drei verschiedene Cylinder und eben so viele Central-Roͤhren mit

Muͤndungen von Platinna und von verschiedener Weite sind vorraͤthig,

so daß die Flamme nach Bedarf vergroͤßert werden kann.

Ich fand es immer am besten, das Sauerstoffgas durch die in der Achse befindliche

Roͤhre durchstroͤmen zu lassen, indem, da zwei Volumen Wasserstoff auf

Ein Volumen Sauerstoff nothwendig sind, die weitere Roͤhre fuͤr den

ersteren gebraucht werden muß. Der Strahl von Wasserstoff kommt zwischen den Strahl

von Sauerstoff innerhalb und der atmosphaͤrischen Luft außen.

Unter dem Tische befindet sich ein Gestell, G, mit einer

Schraube, woran man eine Roͤhre anbringt, die Wasserstoffgas aus dem

Behaͤlter herbeifuͤhrt.

Tafeln