| Titel: | Verbesserte Methode zur Verfertigung der Hüte, worauf Georg Borradaile, Kaufmann und Kirschner in Barge Yard, City of London, sich in Folge einer Mittheilung eines im Auslande wohnenden Fremden, am 17. November 1825 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 22, Jahrgang 1826, Nr. LXXI., S. 330 |

| Download: | XML |

LXXI.

Verbesserte Methode zur Verfertigung der

Huͤte, worauf Georg

Borradaile, Kaufmann und Kirschner in Barge Yard, City of London, sich in

Folge einer Mittheilung eines im Auslande wohnenden Fremden, am 17. November 1825 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts, N. 69. S.

353.

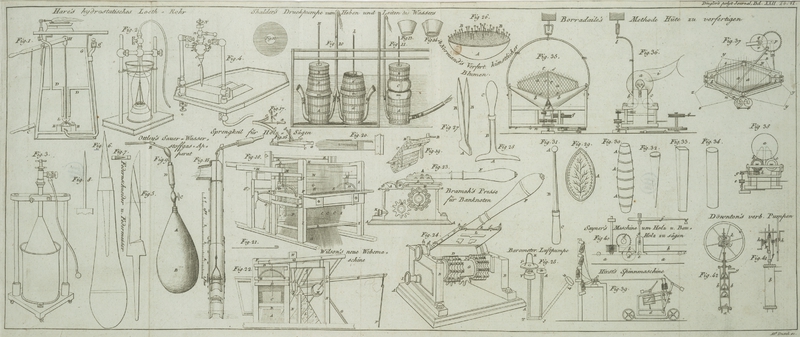

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Borradaile's, verbesserte Methode zur Verfertigung der

Huͤte.

Maͤnnerhuͤte, deren Außenseite mit Biber- oder

Haasenhaar, oder anderem feinen Pelze, wie man sagt, vergoldet ist, werden

gewoͤhnlich aus Wolle mit der Hand in Form kegelfoͤrmiger Kappen

zusammengefilzt, die in der Folge uͤber Formen gezogen werden, um auf

denselben ihre gehoͤrige Gestaltung zu erlangen. Man hat indessen seit

einigen Jahren auch zur Verfertigung der Huͤte Maschinen angewendet, und die

Wollenfasern in Form von kegelfoͤrmigen Kappen zusammengewunden. Eine neue

Maschine dieser Art ist der Zwek des gegenwaͤrtigen Patentes.

Diese Maschine besteht aus mehreren Kegeln, oder abgestuzten Kegeln, die sich um ihre

Achse drehen, und auch in horizontaler Richtung quer hin und her laufen;

waͤhrend dieser Bewegungen werden Bartchen-Wolle von einer

Kraͤmpel-Maschine herabgezogen, und in verschiedenen Richtungen auf dem

Umfange eines Doppelkegels, oder zweier abgestuzten Kegel, deren

Grundflaͤchen in der Mitte der Maschine an einander stoßen, aufgewunden. Das

Winden geschieht auf eine solche Art, daß die Wollenfasern sich kreuzen

muͤssen, damit sie besser in einander greifen, und eine Art von Gesiecht

bilden. Das auf diese Weise erzeugte Geflecht bildet dann, wann es an der Basis des

Doppelkegels aufgeschnitten, und an beiden Enden abgezogen wird, zwei

kegelfoͤrmige Kappen oder Saͤke, die dann genezt werden, wodurch sie

eingehen, und endlich auf die gewoͤhnliche Weise gefilzt, und weiter zu

Huͤten verarbeitet werden.

Fig. 35. Tab.

VI. stellt diese Maschine von vorne dar; Fig. 36. zeigt sie vom

Ende; Fig.

37. von oben herab, und Fig. 38. ist ein

Durchschnitt quer durch die Maschine. Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben

Gegenstaͤnde in diesen Figuren. a, a, sind die

zwei Kegel, welche an ihrer Spize abgerundet sind, und mit ihren.

Grundflaͤchen an einander liegen. Diese Kegel laufen auf zwei anderen Kegeln,

b, b, und c, c, welche

sich um Zapfen in Lagern drehen. Ihre Achsen sind bedeutend schief gegen den

Horizont gestellt. Die beiden vorderen Kegel, b, b,

haben an ihren Basen Raͤnder mit schiefstehenden Zahnen, und greifen an dem

Puncte, wo sie sich beruͤhren, in einander ein. (Siehe Fig. 35.) Einer dieser

Kegel, b, wird mittelst eines kegelfoͤrmigen

Triebstokes, d, (Fig. 38.), der in die

Zaͤhne an dem Rande der Basis desselben eingreift, in Umtrieb gesezt, und der

andere Kegel, b, wird dadurch getrieben, daß er in den

vorigen Kegel eingreift. Da die großen Kegel, a, a, auf

den kleineren, b, b, liegen, so werden sie durch die

Reibung ihrer Oberflaͤche gleichfalls umgetrieben. Die Kegel, c, c, die frei auf ihrer Achse laufen, werden auf

dieselbe Weise bewegt.

Ein Laufband von einem Laͤufer, der mit einer Kardaͤtschen-Maschine in

Verbindung steht (oder irgend eine andere Umlaufs-Vorrichtung) laͤuft

uͤber die Rollen, e, e, vorne an der Maschine,

und dreht die Spindel, l, auf welcher eine andere

kleinere Rolle, g, aufgezogen ist, von welcher ein

Laufband zur Rolle, h, laͤuft, um den Triebstok,

d, zu treiben, der den Kegel, b, in Bewegung sezt.

Wenn nun ein Bart Wolle, i, i, von dem Cylinder einer

Kardaͤtschen-Maschine, die in irgend einer schiklichen Entfernung hinter der

Maschine steht, auf die obere Seite der Kegel, a, a,

gelangt, und diese sich auf die oben beschriebene Weise drehen, so werden sie den

Bart um den Umfang des Kegels in einer gleichfoͤrmigen Lage aufwinden. Um

aber eine Kreuzung oder eine diagonale Lage des Bartes auf den Kegeln, a, a, zu erhalten, dreht sich die ganze Maschine auf

einem Fuße mit einem

Zapfen, k, und oben in einem Drehegewinde, l, herum, in welchem der Hintertheil der Maschine

mittelst einer gebogenen Stange aufgehaͤngt ist.

Die regelmaͤßige Schwingung der Maschine wird durch den stellbaren Hebel, n, der mit einem Ende an dem Arme, o, mit dem anderen an dem Kurbelrade, p, befestigt ist, hervorgebracht. Dieses Rad, p, wird mittelst eines Laufbandes in Bewegung gesezt,

welches von einem sich drehenden Theile der Kardaͤtschen-Maschine, oder einer

anderen Triebkraft uͤber die Rolle, q,

laͤuft, und da ein Triebstok, r, auf der Spindel

dieser Rolle sich befindet, der in die Zahne des Kurbelrades, p, eingreift, so wird dieses Rad dadurch in Umlauf gesezt.

Man wird nun sehen, daß die Umdrehung des Kurbelrades, p,

den Hebel oder die Verbindungs-Stange, n, zieht, und daß

die Maschine auf diese Weise horizontal hin und her in der Richtung der punctirten

Linien, Fig.

37. bewegt wird; daß ferner, wenn die Maschine in der Richtung der Puncte,

z, z, z, z, gelangt ist, der Bart der Wolle in

diagonaler Richtung uͤber die Kegel, a, a, (in

der Richtung, die durch die Linien, s,s, angedeutet ist)

laufen wird, und daß, wenn die Maschine in die andere Lage, y, y, y, y, kommt, der Bart in einer anderen, durch die Linien, t, t, angedeuteten, Richtung zu liegen kommt.

Auf diese Weise wird eine kreuzende Lage der Wollenfasern auf den Kegeln, a, a, bewirkt, welche eine Art von Wollengewebe bildet,

das, wenn es abgeschnitten und gefilzt wird, einen guten Grund fuͤr Biber und

andere Huͤte gibt.

Der Patent-Traͤger bemerkt, daß, obschon er die hier beschriebene Maschine

sehr zwekmaͤßig findet, und jeder anderen vorzieht, er sich doch nicht bloß

auf dieselbe allein beschrankt, sondern die Kegel auch auf eine andere Weise dreht,

und vorzuͤglich das Umdrehen der Kegel durch die Reibung, so daß eine

Kreuzung der Fasern entsteht, als sein Patent-Recht in Anspruch nimmt.

Tafeln